- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険商品 >

- ドローン保険の普及-ドローンの事故に対する補償は、どこまで進んでいるか?

ドローン保険の普及-ドローンの事故に対する補償は、どこまで進んでいるか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

2――ドローンとその市場・用途

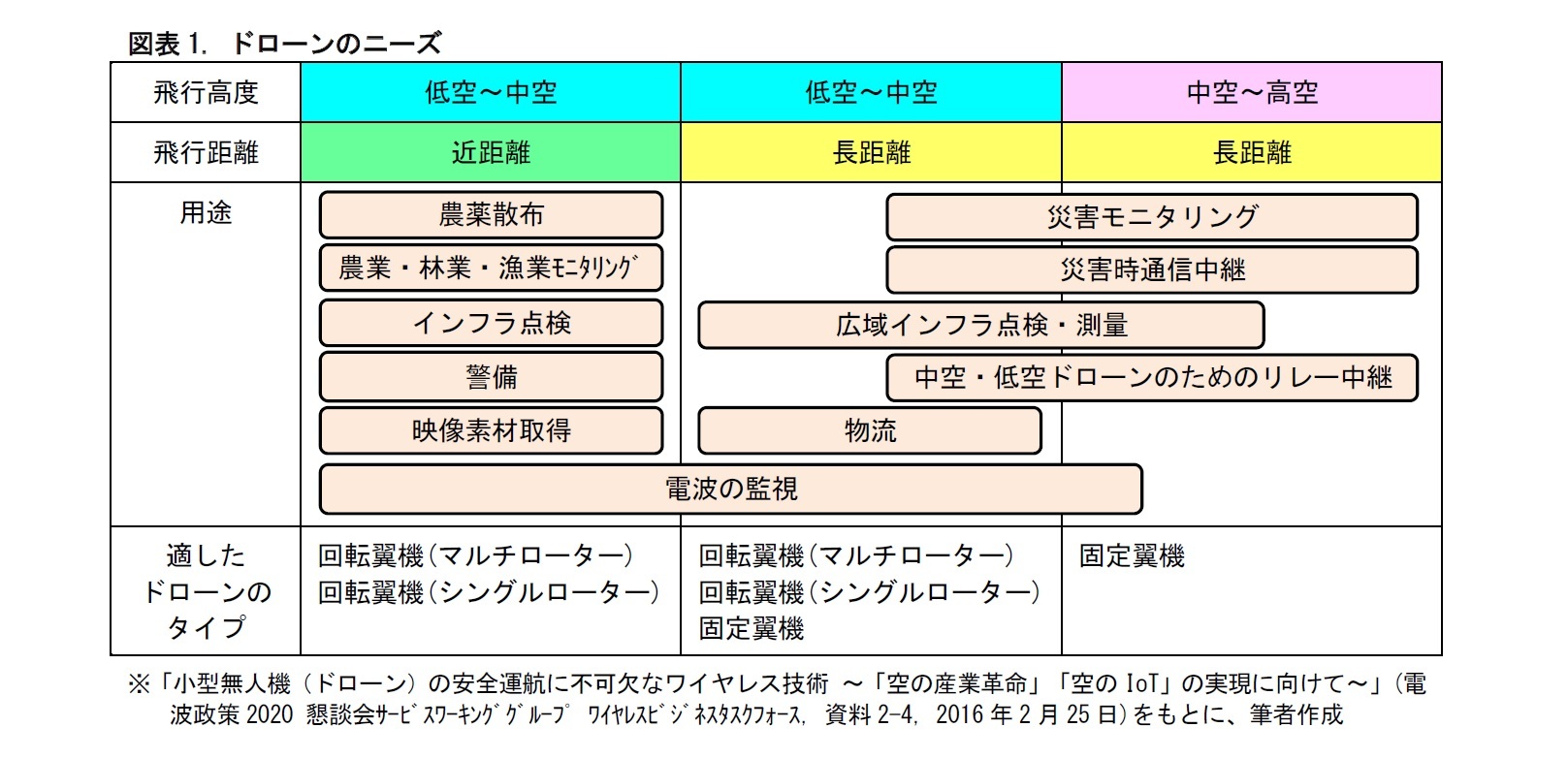

ドローンは、無人で遠隔操作や自動制御によって飛行する航空機の総称である1。

現在主流なのは、3枚以上の回転翼(プロペラ)を持つマルチコプター。揚力を生むメインローターが複数あるため、「マルチローター」と呼ばれる。プロペラの枚数は、3枚、4枚、6枚、8枚のものがある。プロペラが増えるほど飛行の安定性が増すが、プロペラの回転に必要なモーターも増えるため、機体の重量が増加する。マルチコプターは、コンパクトで操作しやすく、価格は比較的安価とされる。

一方、回転翼機には、ヘリコプターのドローンもある。揚力を生むメインローターが1つのため、「シングルローター」と呼ばれる。メインローターによって機体にかかる回転を打ち消すためにテイルローターがあり、プロペラを2つ持つ。マルチローターよりも航続時間が長い、という特徴がある。

これらとは別に、飛行機のような固定翼を持つドローンもある。回転翼機に比べて動作部品が少ないため、耐久性が高いうえに巡航速度が大きい。固定翼機の多くは水平に離陸するため、飛行の際に、ある程度開かれた空間が必要となる。操作性が低いことや、高額なものが多いことが難点とされる。

1 第二次世界大戦の頃に、アメリカで軍事用にBQ-7という無人航空機が開発されたのが、ドローンの始まりとされている。「広辞苑 第七版」(岩波書店)では、ドローンの2つ目の語釈として、「無人機に同じ。」とある。無人機は、「人が搭乗せず、遠隔操作または自動操縦によって航行する飛行機。偵察・対地攻撃などを行う軍用機、撮影・災害調査・運送・農薬散布などの民生用機がある。無人飛行機。ドローン。UAV」とされている。UAVは、Unmanned Aerial Vehicleの略。

これまでドローンの市場は急激に拡大しており、これからもその拡大は続くと予想されている。

総務省の懇談会資料(図表2の出典と同じ)によると、日本の商業用ドローンの市場規模は2015年の16億円から、2020年に186億円、2022年に406億円へと急増が予想される。2015年の用途は農薬散布が約70%だが、今後は点検や測量などで拡大が見込まれる。一方、アメリカの商業用ドローンの販売数は、2015年に4万ユニット弱。2017年に11万、2025年に16万ユニットに増加するとみられる。

3――ドローンに関する規制整備

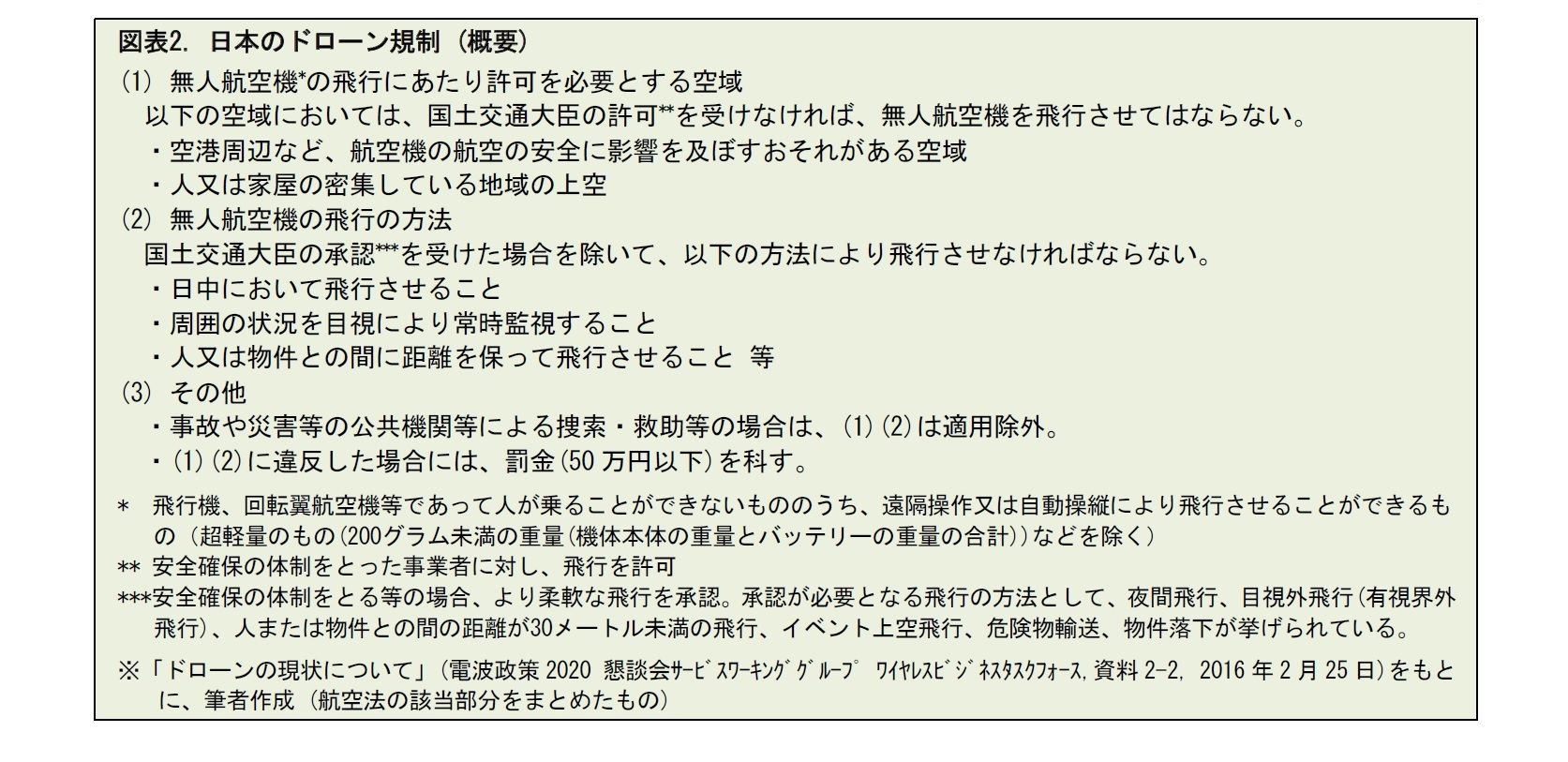

2 日本では、2019年3月現在、商業用、娯楽用を問わず、ドローン操縦者に公的な免許の取得は求められていない。

4――日本のドローン保険

5――アメリカでのドローン保険を巡る議論

3 第5章は、国際アクチュアリー会発行の「Contingency」冊子(2017年11-12月号)の記事 をもとに筆者がまとめたもの。

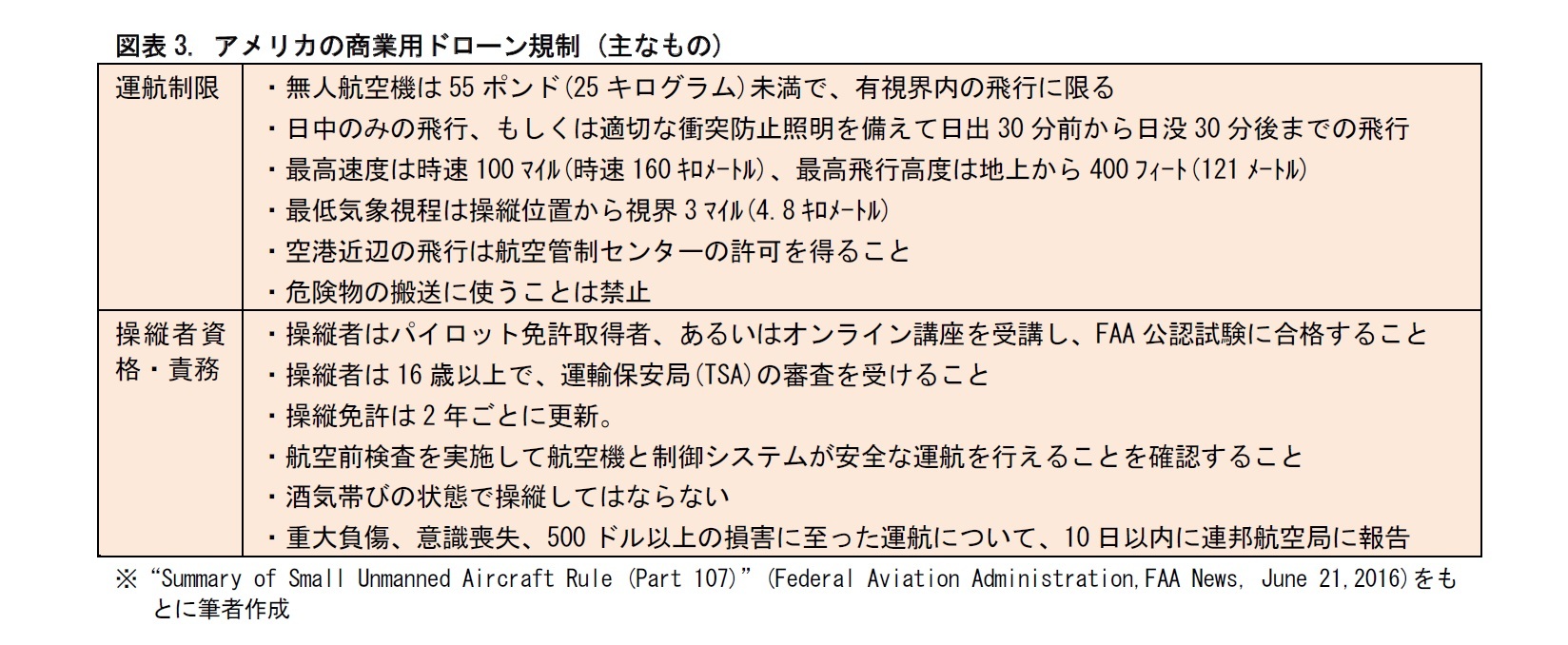

アメリカでは、10年以上に渡り、ドローン保険が販売されてきた。この保険の市場には成長力があり、2020年にはアメリカだけで5億ドル、世界全体で10億ドルの保険料規模に達するとみられている4。保険業界は、商業用ドローン市場の拡大に注目している。一方、娯楽用ドローンには、それほど目が向けられてこなかった。しかし、娯楽用ドローンにも、事故が発生して、第三者に損害や損傷を負わせた場合の賠償責任のリスクはある。商業用と同様に、保険のニーズはあるものとみられる。

娯楽用ドローンには、ラジコン飛行機時代以来の長い歴史がある。近年の技術進展によりドローンの商業利用が可能となり、それが今日の発展につながっている。娯楽用ドローン操縦者の保険加入の是非は、誰が娯楽用ドローンで発生する事故の責任を負うべきかという問題につながっている。

4 “Rise of the Drones - Managing the Unique Risks Associated with Unmanned Aircraft Systems” Allianz Global Corporate & Specialty, Sept. 2016)より。

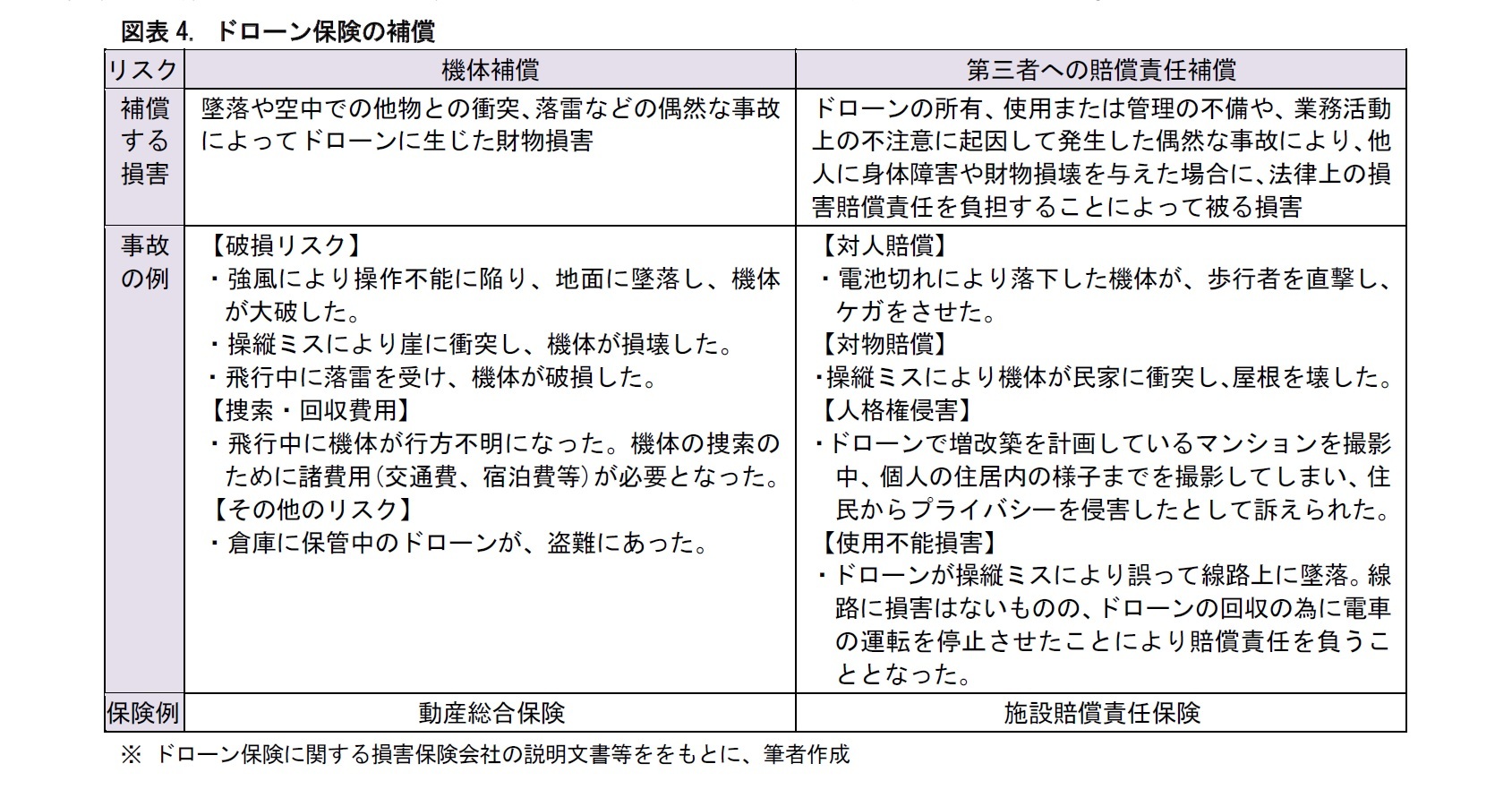

ドローンの事故に伴う賠償責任に対して、保険をどう構えるかという問題がある。

ドローン技術を、航空技術の一種とみれば、「航空賠償責任保険」としてリスク担保を図るという考え方が出てくるかもしれない。

一方、たとえば、建設業者が建設用地で用いるドローンは、建設設備の一部とみることもできる。これは、「建設業向け総合保険」のような保険で補償することも考えられる。今後、ドローンの活用がさまざまな事業分野に拡大することを踏まえれば、「総合賠償責任保険」のような標準的な賠償責任保険契約でカバーすることも考えられるだろう5。

特に、娯楽用ドローンは、デパートで20~30ドル程度で販売されている。誰でも簡単に購入して、ドローンを飛ばせるようになっている。そこで、たとえば子どもがルールをよく理解しないままに裏庭で娯楽用ドローンを飛ばして起こすような事故は、「住宅総合保険」で補償することも考えられる。保険会社の例からすると、商業用と個人の娯楽用で、保険の引き受けが大きく異なるものとなる。

5 図表4に示すとおり、日本では、第三者への賠償責任補償は、主に施設賠償責任保険を通じて行われている。

ドローン保険の保険料を、運航分に応じて決めるような保険料の仕組みが出てきている。これは、走行距離によって保険料が決まる方式の自動車保険と類似したものといえる。

ただ、自動車と違って、ドローンを四六時中飛ばしている人など、まずいない。このため、保険を年間契約で締結して、運航分によって保険料が決まるという取り扱いは、なじまないかもしれない。そこで、時間単位でドローンの賠償責任保険に加入できる仕組みをとる保険会社が出現している6。娯楽用、商業用どちらのドローンでも加入できる。加入者は、アプリで氏名や情報を入力する。すると、即座に契約が締結でき、有効なドローン保険契約に加入したことが、メール等で通知される。

6 例えば、Verify社があげられる。

ドローンの展開を、自動車発展の歴史になぞらえる考え方がある。自動車の黎明期に、死亡事故の発生に伴って、さまざまな規制が導入されていった。ナンバープレートの設置や、自賠責保険(強制保険)への加入などである。今後のドローンの普及においても、同様の展開があるかもしれない。

ドローンの事故のデータには、まだ新しいものしかない。保険会社は、これらだけから保険料を設定することは難しい。先ほどのアプリの事例では、ドローンの操縦地域をみて価格を設定している。空港、学校、原子力発電所の近くで操縦する場合はリスクが高くなり、その分、高い保険料となる。

価格計算システムは、事故のデータが取得されるに連れて、洗練されていく。十分なデータに基づく価格設定が可能になるまでには、何年もかかる。なお一般に、保険料設定のなかに、2001年のアメリカ同時多発テロのような極端な事象を組み込むことは難しい。5年や10年といった保険期間の保険料のなかに、このような事象をどう組み込むかは、大規模自然災害などと同様に難しい課題といえる。

ドローン保険の賠償責任額は、保険ごとに大きく異なる。商業用ドローンに対しては、50万ドル~5,000万ドル以上の保険金額で販売されている。ドローンの運用者によって、保険金額の幅が大きい。

現在、ドローン保険は揺籃期にある。これまでに発生した保険損害は、主に当事者の損害であった。今後は、第三者への賠償責任の補償も生じてくるものとみられる。

ドローンに特徴的な点として、テレマティクスを装備して、運航の場所やスピードのデータを記録・保持していることが挙げられる。このデータから多くの事故データを収集し、分析することができる。今後は、そうしたデータや分析結果をどのようにまとめていくか、が中心的な課題といえる。

現在のドローン保険の引き受けにおいては、操縦者が、重要な要素の1つとされている。これは、熟練の操縦者と新人の操縦者では、事故発生確率や事故発生時の対応能力が大きく異なるためである。

今後のドローンの展開として、有視界外(Beyond Visual Line-Of-Sight, BVLOS)の操縦が挙げられる7。有視界内(VLOS)に関する規制を超えた動きとして、ドローンには、抜本的な変化が起ころうとしている。BVLOSへの運航範囲の拡大に伴い、ドローン保険は、操縦者の経験よりも、ドローンの飛行制御技術を重視するものに変化すると考えられる。現在のFAAの規制はBVLOSに対応しておらず、新しいルール作りが模索されていくものと想定される8。

7 BVLOSは、山などの障害物による電波の直接送信の可否により、電波見通し内(Radio Line-Of-Sight, RLOS)と、電波見通し外(Beyond Radio Line-Of-Sight, BRLOS)に分けられる。現在、衛星や他のドローンを中継して電波を送信によって、BRLOSでの運航を可能とする技術開発が進められている。

8 商業的なBVLOS事業を行うには、FAAから有視界外飛行許可(BVLOS Part 107 Waiver)を受ける必要がある。

6――おわりに

これからのドローンは、VLOSからBVLOSへの運航範囲の拡大が鍵となる。操縦者の見える範囲を超えて運航するドローンの事故に対して、保険はどのような役割を果たすべきか。これは、自動車の自動運転と同様、人による操縦を超えた範囲での事故をどうカバーすべきかという課題である。ドローンの運用者の責任のみならず、機体や電波制御装置などの製造者責任が問われる可能性も出てこよう。

急速に進展するドローン技術とともに、ドローン保険のあり方についても議論が必要と考えられる。引き続き、その動向に注意していくことが求められる。

(2019年03月12日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月05日

インドネシアGDP(25年7-9月期)~5.04%と底堅い成長を維持 -

2025年11月05日

完璧な成果より「誠実な経過」を-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(2) -

2025年11月05日

新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 -

2025年11月05日

子どもにもっと「芸術の秋」を~より多くの子どもに機会を提供するには、企業による貢献も欠かせない。ニッセイ名作シリーズは今年で62年~ -

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが-

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ドローン保険の普及-ドローンの事故に対する補償は、どこまで進んでいるか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ドローン保険の普及-ドローンの事故に対する補償は、どこまで進んでいるか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!