- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- 高齢者を特殊詐欺から守るには?―シンクタンク社長の体験レポート―

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4―特殊詐欺予防への取り組み

現在警察を中心に取り組まれている予防策は、

(1)高齢者に対する防犯指導、広報活動の推進

(2)関係事業者との連携による水際対策の推進

の大きく2点に分けられ、(1)では、各種メディアを通じた広報が行われており、(2)では金融機関等と連携した声かけにより、高齢者の高額払戻しに際しての警察への通報やATMでの高齢者の振り込み限度額をゼロにして、窓口に誘導するなどの対策を行っている。

こうした対策は一定程度成果を挙げてきてはいるが、私の体験からこれに加えて、更なる取り組みとして、家族で高齢者を守る仕組みを強化していくことが必要でないかと思う。私の母は当時79歳で、認知症で要介護1の認定を受けていた。特殊詐欺の犯人は四六時中どうやって高齢者をだますかを考えているいわばプロである。高齢者にいくら注意喚起を促しても、その裏をついてくる犯人には高齢者だけでは対抗しきれない。従って、親が騙されることで、その後親の生活費を援助することになったり、相続財産が減るなどの間接的な被害をこうむる子供に対する注意喚起を強化する必要性を感じた。

現在企業などでは、50歳台、60歳台の社員を集めて、「セカンドライフセミナー」などの名目で研修を行い、ご自身の老後のことを考えるきっかけにしてもらうといった取り組みが行われている。セミナーの際に親を見守る取組についても取り上げ、その中で特殊詐欺の現状について理解してもらい、自分の親にあてはめて考えてもらうことで、被害の未然防止につなげることができるのではないかと思う。

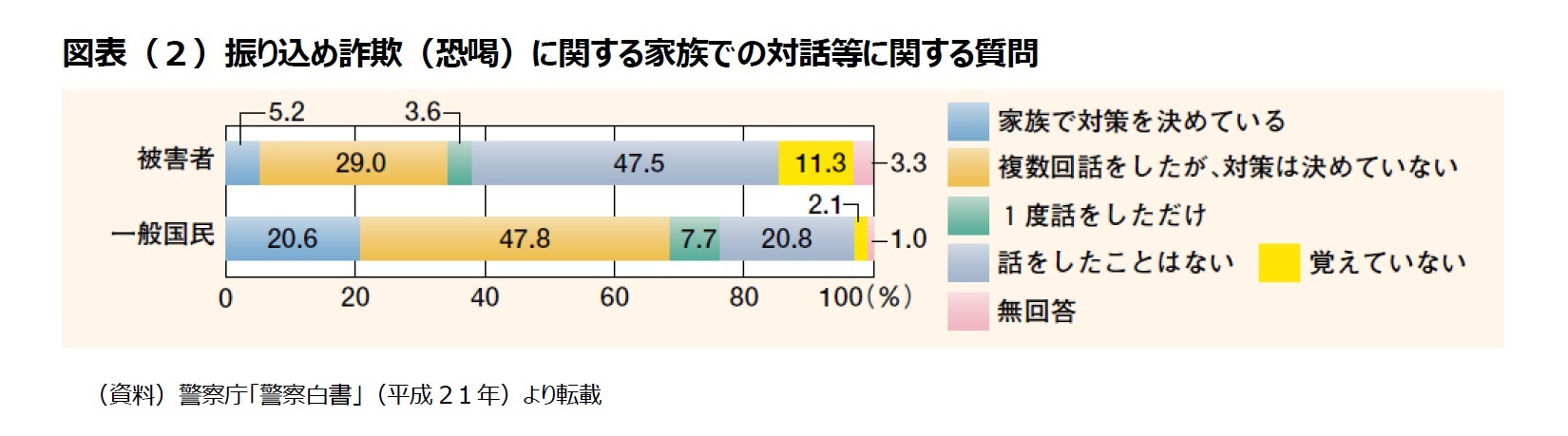

私の場合でいうと、親が1400万のたんす預金をしていることは知らなかったし、改めて、自分の親と特殊詐欺の対策について話し合うことはしていなかった。平成21年の警察白書の「特集:日常生活を脅かす犯罪への取り組み」によると、特殊詐欺の被害者は一般国民に比べて、被害に遭う前の時点において、家族で対策を決めている人や振り込め詐欺について家族と話をした人は少ない傾向にある。

<セカンドライフセミナーにおける特殊詐欺防止に向けた研修例>

○知識編

・特殊詐欺(とりわけオレオレ詐欺)被害の発生状況

・犯行の手口の紹介

○行動編

・親との電話連絡の際の合言葉(暗号)の設定

・親の資産管理状況の把握(とりわけ多額の現金を自宅に保有していないか確認)

・特殊詐欺防止のための通信面のインフラの活用

(自動通話録音機の無償貸与などの普及活動を活用8することや、高齢者の固定電話を常に留守番電話に設定することなどの働きかけを実施)

8 平成30年末時点で、45都府県で、約9万台が確保されている

オレオレ詐欺の犯人の一番の弱点は現金の受け渡し時にあるが、その次の弱点は、最初の電話をかけてきたときにあるように思う。こうした特殊詐欺の電話は、200件かけて、相手にしてくれるのは、1件か2件であるといわれている。そのため最初の関門を突破して、話を続けることができた犯人(架け子)は、なんとしてもあやしまれないように自分の作ったストーリーを高齢者に信じさせようとする。従って、理解力の衰えている高齢者と長時間電話することにならざるを得ないと思われる。また、被害者である高齢者も久しぶりに子供と話せることで嬉しくなり、ついつい話が長くなりがちであると思われる。

そこで、たとえば、固定電話会社や携帯電話会社の方で、あらかじめ登録した電話番号以外からかかってきた電話に高齢の親が一定時間(例えば15分以上)話し込んでいたら、子供の携帯に注意喚起のメールがくるようなシステムを作って利用してもらってはどうかと思う。最近では、ログインアラートといって、マイページにログインがあったことを知らせる注意喚起のシステムが作られており、それに準じたような仕組みである。見知らぬ人と高齢者が長時間話をしていると、特殊詐欺だけではなく、不要な品物の押し売りや、高額の住宅リフォームを勧める悪質商法などの被害に遭う可能性もある。また特に一人で暮らしている高齢者は、寂しいので、つい電話をかけてきた人を信用して、経済合理性のない取引を行わせられることも考えられる。

親が見知らぬ人と長時間話し込んでいたら、メールを受け取った子供から親に連絡をとり、その会話の内容を確認するなどして、被害を未然防止できるのではないかと考えられる。実際こうした仕組みがあれば、私の母親の被害は未然に防止することができたと思う。

いずれにしても、特殊詐欺から高齢者を守るためには、家族の協力が不可欠であるので、こうしたインフラ面の対策と家族の協力をセットで行う必要があるのではないかと思う。

5―終わりに

ニッセイ基礎研究所は平成14年から所内にジェロントロジー・フォーラムを設け、ジェロントロジー研究に着手し、平成17年には書籍「ジェロントロジー~加齢の価値と社会の力学」(株式会社きんざい)を発刊した。さらに平成25-26年には特別研究チームによるジェロントロジー研究の成果である「長寿時代の孤立予防に関する総合研究~孤立死3万人時代を迎えて~」を公表した。引き続きジェロントロジー研究成果の発信を行い、超高齢社会のさまざまな課題解決に取り組んでいきたい。また、こうした取り組みを通じ、高齢者が生き生きと安心して暮らせる社会をつくるために少しでもお役に立っていきたいと考えている。

9 日本生命保険相互会社、セコム株式会社、大和ハウス工業株式会社の3社の寄付にもとづき設置。当組織は平成21年より東京大学の恒常的組織となる「東京大学高齢社会総合研究機構」へ格上げされている。

【参考文献・資料】

1.警察庁「警察白書」(平成21年~平成30年)

(2018年11月19日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

代表取締役社長

手島 恒明

手島 恒明のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/11/25 | 中小企業のBCPとしての経営セーフティ共済と法人生命保険 | 手島 恒明 | 研究員の眼 |

| 2024/06/07 | 地方のインフラを支える外国人留学生-ネパール人留学生の事故死から考える | 手島 恒明 | 研究員の眼 |

| 2018/11/19 | 高齢者を特殊詐欺から守るには?―シンクタンク社長の体験レポート― | 手島 恒明 | 基礎研レポート |

| 2018/09/03 | 糖質制限と筋トレで、本当に健康的に痩せられるのか?―シンクタンク社長の体験レポート― | 手島 恒明 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高齢者を特殊詐欺から守るには?―シンクタンク社長の体験レポート―】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高齢者を特殊詐欺から守るには?―シンクタンク社長の体験レポート―のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!