- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 分権と集権が同時に進む医療・介護改革の論点-「機能的集権」で考える複雑な状況の構造と背景

分権と集権が同時に進む医療・介護改革の論点-「機能的集権」で考える複雑な状況の構造と背景

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

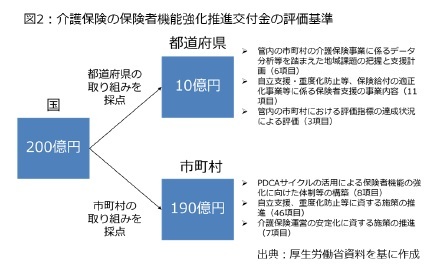

介護保険でも同様の傾向が見られる。2018年度制度改正では、介護予防などに関する市町村の取り組みを評価する200億円の「保険者機能強化推進交付金」が創設され、図2のような基準で市町村の取り組みを評価、採点することで、交付金の分配額を増減させるとしている。

例えば、市町村の「PDCAサイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築」では8つの採点項目が設けられている。このうち、「他の保険者と比較する等、当該地域の介護保険事業の特徴を把握しているか」という項目は、(a)国が提供する「地域包括ケア『見える化』システム」(以下、「見える化システム」)を通じて、他の保険者と比較するなど当該地域の介護保険事業の特徴を把握し、ホームページによる周知など住民や関係者と共通理解を持つ取り組みを行っている、(b)「見える化システム」以外の手段で、(a)と同じ取り組みを実施している、(c)「見える化システム」を活用し、他の保険者と比較するなど、当該地域の介護保険事業の特徴を把握している、(d)「見える化システム」以外の手段で、(c)と同じ取り組みを実施している――に分かれており、(a)(b)を実施している場合は10点、(c)(d)の場合は5点を付与する仕組みとなっている。

例えば、市町村の「PDCAサイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築」では8つの採点項目が設けられている。このうち、「他の保険者と比較する等、当該地域の介護保険事業の特徴を把握しているか」という項目は、(a)国が提供する「地域包括ケア『見える化』システム」(以下、「見える化システム」)を通じて、他の保険者と比較するなど当該地域の介護保険事業の特徴を把握し、ホームページによる周知など住民や関係者と共通理解を持つ取り組みを行っている、(b)「見える化システム」以外の手段で、(a)と同じ取り組みを実施している、(c)「見える化システム」を活用し、他の保険者と比較するなど、当該地域の介護保険事業の特徴を把握している、(d)「見える化システム」以外の手段で、(c)と同じ取り組みを実施している――に分かれており、(a)(b)を実施している場合は10点、(c)(d)の場合は5点を付与する仕組みとなっている。さらに、市町村の「自立支援、重度化防止等に資する施策の推進」では、46の採点項目が示されており、主に介護予防の強化を図る観点に立ち、地域包括支援センターの取組や要介護度の改善などを評価するとしている。

こうした交付金の動きと平仄を合わせる形で、地域包括支援センターの機能強化に向けた評価基準も新たに定められており、介護行政に関する市町村の取り組みを評価するため、国の関与増大を図る動きが強まっている。

以上で取り上げた制度改正は国の関与や役割を増やしていると言える。具体的に言えば、国から自治体に権限を移譲したり、自治体の権限を強化したりした分野について、都道府県・市町村の取り組みを国が評価することで、国の関与の度合いを大きくする制度改正が同時に進んでいると理解できる。これは一種の集権化であり、「分権化しつつ集権化する」という状況が生まれていると言える。

では、こうした矛盾にも映る現状をどう評価するべきだろうか。以下、占領期の地方行政システム史を分析した行政学の研究書18を基に考察を深めることとする。

18 市川喜崇(2012)『日本の中央―地方関係』法律文化社。

4――「機能的集権」を用いた医療・介護行政の現状説明

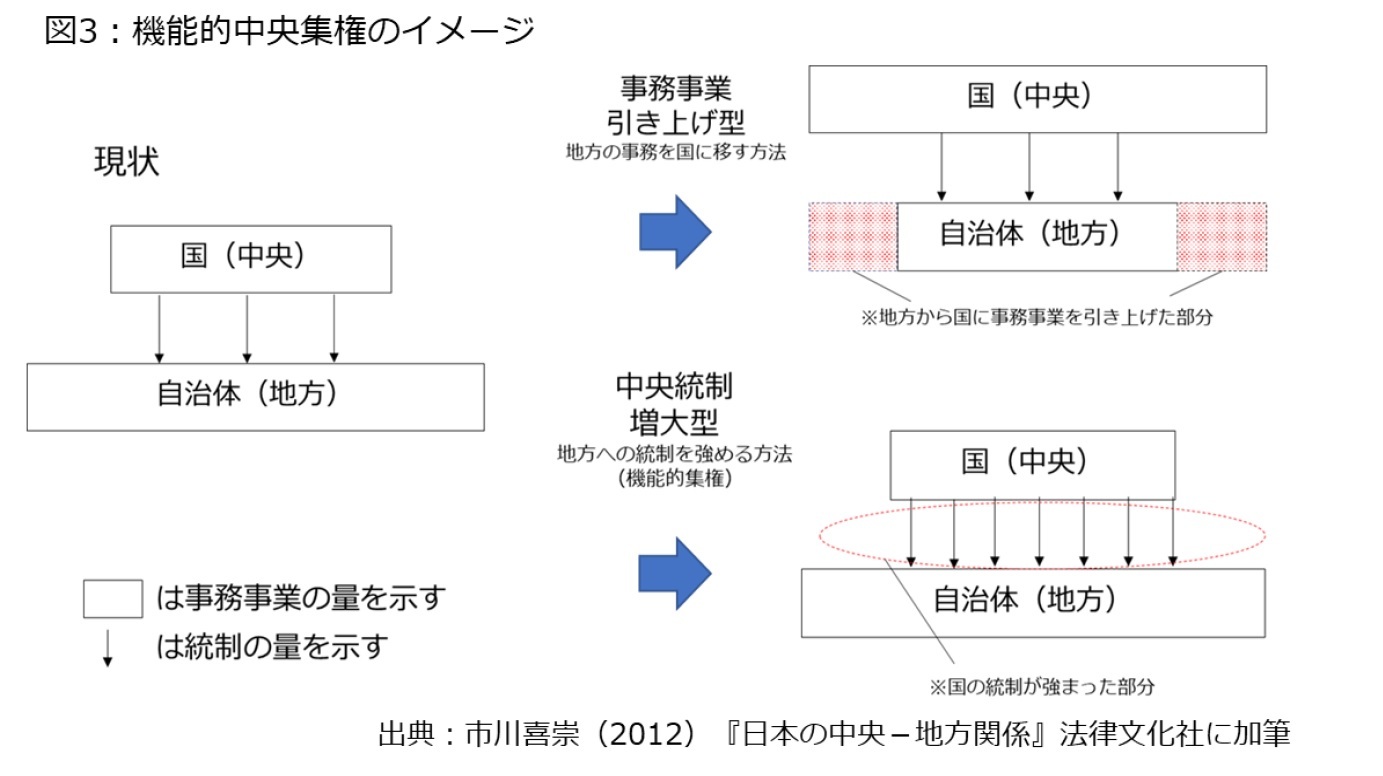

こうした状況を説明するのが「機能的集権」という概念であり、国の関与や役割を増大させる集権化には、(1)事務事業を地方から国に移す「事務事業引き上げ型」、(2)中央の統制を増やす「中央統制増大型」(機能的集権)――の2つの類型があるという。そのイメージは図3の通りであり、上の矢印は事務事業を地方から国に移すタイプの集権として、一般的に「中央集権」と理解されている類型である。一方、下の矢印では国―地方の事務事業に手を付けないまま、国の統制を強化する方法であり、必ずしも地方から国への事務事業引き上げを伴わなくても、集権化が進む可能性を指摘している。これが機能的集権である。

本レポートの対象である現在の医療・介護行政についても、こうした機能的集権の概念を用いると、分権化と集権化が同時に進んでいる矛盾を整合的に説明できるのではないだろうか。

19 市川前掲書p11。

20 市川前掲書p14。

では、こうした状況がなぜ生まれているのであろうか。その理由は医療・介護給付費の動向に求められる。高齢化などの影響で医療・介護給付費は増加し続けており、団塊の世代が75歳以上を迎える2025年には一層の増加が見込まれている。しかし、高齢化や人口減少のスピードが地域ごとに異なる分、国一律の政策だけでは対応できなくなりつつある。そこで、都道府県や市町村の責任を大きくしていると言える。

その一方で、高齢化に伴う医療・介護給付費の増大と財政赤字の拡大を受けて、医療・介護給付に関する税金や保険料の負担を抑えることも大きな課題となっている中、都道府県や市町村に任せたままだと、給付費の抑制が進まない可能性がある。そこで、指標や評価基準の策定、補助金を通じたインセンティブ、アドバイザーの選定など個別最適を図る政策の積み重ねを通じて、給付費の抑制に関する国の役割を拡大させる動きが強まっていると言える。

5――「機能的集権」の問題点

筆者個人の意見としては、「分権化すれば物事が解決する」と考えておらず、一概に「国・集権化=悪」「地方・分権化=善」とは捉えていない。

例えば、自治体や現場の取り組みを可視化するため、国が一定の指標や基準を作ることは必要である。そのことを通じて、地域や現場の現状や課題が浮き彫りになったり、他の事例と比較したりできるようになれば、地域や現場の取り組みをレベルアップすることが可能になる。

それでも国―地方関係で想定されている姿と照らしわせると、機能的集権は問題があると言わざるを得ない。例えば、1997年7月の地方分権推進委員会の勧告では国の補助金の弊害について、(1)国と地方の責任の所在の不明確化を招きやすい、(2)地域の知恵や創意を生かした自主的な行財政運営を阻害しがちである、(3)細部にわたる補助条件や煩雑な交付手続が行政の簡素・効率化や財政資金の効率的な使用を妨げる要因となっている――などと指摘しており、機能的集権の問題点を考える上でも参考になる。これらの点は1990年代以降の地方分権改革で繰り返し述べられたことだが、確認の意味を込めて上記の3点に沿って機能的集権の問題点を整理してみよう。

第1に、機能的集権は責任をあいまいにする問題点を持つ。地域の事情や特性に応じて医療・介護体制を作ると言っても、国が指標や基準、考え方を示し、それに沿ってインセンティブを付与すれば、自治体は指標や基準に沿って医療・介護の体制づくりを進めようとするであろう。しかし、それで自治体の取り組みが失敗した時、誰が責任を取るのだろうか。住民はどうやって民意を働かせるのであろうか。

同じことは地域医療構想アドバイザーについても言える。地域医療構想を含む医療行政の大半は「自治事務」21である上、都道府県に主たる活動拠点を置いている学識者がアドバイザーとして的確かどうか、国が判断できるほどの知見や情報を持っているとは思えない。もし都道府県が人選を間違えた場合、その責任を国、都道府県のどちらが取るのだろうか。

筆者自身の見解としては、地域医療構想アドバイザーの選任自体は必要な施策である。さらに、国の関与がゼロで良いと言っているわけではなく、都道府県が国の補助金(例えば地域医療介護総合確保基金)を使う場合、補助金を受け取る都道府県は学識者の適格性について、国に報告、説明する必要がある。

しかし、アドバイザーの選定に際して、都道府県が一般財源で対応するのであれば、国に報告する義務はないし、国が選定する理由や根拠も見当たらない。さらに、国が全体像を把握したり、他の都道府県に対して参考情報を提供したりするため、アドバイザーに関する各都道府県の情報を国に集約する必要性は考えられるにしても、国が都道府県に報告を求めれば済む話であり、国が選定する理由や根拠にならない。国によるアドバイザー選定に関する事務は制度的に説明が付かないし、責任の所在をあいまいにするリスクがある。

21 自治事務とは法令に違反しない限り、自治体の判断で実施できる事務を指す。

(2018年08月14日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【分権と集権が同時に進む医療・介護改革の論点-「機能的集権」で考える複雑な状況の構造と背景】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

分権と集権が同時に進む医療・介護改革の論点-「機能的集権」で考える複雑な状況の構造と背景のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!