- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 分権と集権が同時に進む医療・介護改革の論点-「機能的集権」で考える複雑な状況の構造と背景

分権と集権が同時に進む医療・介護改革の論点-「機能的集権」で考える複雑な状況の構造と背景

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~分権か、集権か~

その一方で、国が都道府県や市町村の取り組みを評価する制度改正も進むなど、国の関与が強まる「集権化」の動きもあり、現在の状況は一概に「分権化」と言い切れない側面を持つ。

では、こうした複雑な状況をどう捉えるべきだろうか。本レポートでは医療・介護で進んでいる制度改革の一部を「分権」「集権」という2つの軸で整理するとともに、「分権化しつつ集権化する」という状況が進んでいる実像や背景を探る。さらに、個別の行政分野における中央政府の統制手段の増大を意味する「機能的集権」という行政学の概念を用いつつ、現在の制度改正の課題や国、自治体に問われるスタンスを論じたい。

2――医療・介護で進む分権化

まず、1990年代以降に進んだ地方分権改革と医療・介護行政の関係性を簡単に整理する。地方分権に関する1993年6月の国会決議を契機に、政府内では国から地方への権限・財源移譲の議論が進んだ。これは地域の課題を地域の判断と責任で解決することに主眼を置いており、国会決議では「地方公共団体の自主性、自立性の強化を図り、21世紀に向けた時代にふさわしい地方自治を確立」を目的に掲げていた。その後、機関委任事務1の廃止、地方への権限・税源移譲などが進められ、以前ほどの盛り上がりは見られないものの、医療・介護分野に限らず、国―地方の関係の見直しは間断なく続けられている2。

だが、地方分権改革が論じられていた当時を振り返ると、都道府県と市町村は医療・介護行政の税源・権限移譲について後ろ向きだったと言わざるを得ない。例えば、国・地方税財政を見直す「三位一体改革」3の際、全国知事会は国民健康保険(以下、国保)の財政負担を拒んだ経緯があり、前向きになったのはつい最近の出来事に過ぎない4。

市町村も2000年の介護保険制度創設に際して、保険者(保険制度の運営主体)になることを最後まで拒んだ。介護保険は「地方分権の先駆け」と理解され、住民に身近な市町村が給付と負担の関係を考えることを重視していた5が、市町村が望んだ結果ではなかったのである6。

三位一体改革とほぼ同じ時期に進んだ高齢者医療制度の見直しに際しても、都道府県と市町村は高齢者医療費の負担を望まず、ともに保険者になることを拒否したため、75歳以上の医療費を管理する主体として、全市町村で構成する都道府県単位の広域連合を設置することで折り合った経緯がある7。このように医療・介護行政に関して都道府県、市町村が役割拡大を求めた事実は見当たらない。

しかし、現在の医療・介護制度で都道府県、市町村に求められる対応は地方分権改革の趣旨に沿っており、地方側が望んでいなかった分野で地方分権改革の成果や蓄積が問われる皮肉な事態となっている。以下、関係する制度改正の一部を医療、介護の順で見ていく。

1 機関委任事務とは国の委任を受けて、都道府県や市町村が国の機関として実施する事務を指す。2000年の地方分権一括法で廃止された。

2 例えば、2018年通常国会では介護支援専門員(ケアマネジャー)の登録取り消し要件の見直しなどを盛り込んだ法改正がなされたほか、今年6月に閣議決定された骨太方針2018でも「地方自治体の創意工夫を喚起するためにも、地方分権改革を着実かつ強力に進める」という記述がある。

3 三位一体改革では国庫補助金の廃止・縮減と地方への税源移譲、地方交付税の見直しを同時に進めた。<

4 実際、『朝日新聞』2005年11月20日では、独自のアンケート調査結果に基づき、44道府県が医療費抑制の役割拡大に反対していると紹介している。さらに、京都府が国保事務の受け入れに前向きな姿勢を示した際、当時の新聞は「京都の乱」と形容した。『朝日新聞』2009年5月19日。国保の都道府県化を巡る歴史については、拙稿レポート2018年4月17日「国保の都道府県化で何が変わるのか(下)」を参照。

http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=58441

5 例えば、介護保険の創設に関わった行政学者による大森彌編著(2002)『高齢者介護と自立支援』ミネルヴァ書房では。「介護保険法は(注:地方分権改革の作業と)ほぼ並行して出来上がった法律ですが、明確な形で分権の流れの中にあります。その最大の特色が何処に表れたかというと、保険者を市町村にしていることです。もう少し言えば、保険料の決定主体を市町村にしたことです」としている。

6 全国町村会編(2002)『全国町村会八十年史』全国町村会pp10-11における関係者の対談では「町村会は心の底からこれに賛意を表したことは一回もなかった」「市町村が介護保険を担当するのはやはり不適当」といった声が掲載されている。

7 拙稿レポート2018年8月7日「10年が過ぎた後期高齢者医療制度はどうなっているのか(下)」を参照。http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=59252

まず、医療行政を見ると、都道府県の役割を拡大しようという制度改正が相次いでいる。2018年度には様々な制度改革が一斉に進み、2017年6月の「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針2017)」は「都道府県の総合的なガバナンスを強化し、医療費・介護費の高齢化を上回る伸びを抑制しつつ、国民のニーズに適合した効果的なサービスを効率的に提供する」と示していた。

具体的には、2018年4月に国保の運営主体が市町村から都道府県に変わり、都道府県が財政運営の責任を持つことになった。それだけでなく、病床機能再編や在宅医療の充実を進める一環として、政府は2017年3月までに「地域医療構想」を策定するよう各都道府県に義務付けるとともに、その推進に向けた制度改正として病床機能再編に関する知事の権限を強化した8。さらに、地域医療構想を取り込む形での医療計画改定9、医療費適正化計画の改定10といった制度改正も進んだほか、今年の通常国会では都道府県に対し、医師確保計画の策定を義務付けるための改正医療法が成立しており、医療行政の都道府県化は着実に進んでいる。

特に、地域医療構想では医療機関や介護事業者、市町村など地域の関係者が都道府県と協議しつつ、地域の実情に応じて病床機能再編や在宅医療の整備などに努めることを想定しており、地域レベルでの合意形成が求められている。ここで求められているのは地域ごとに異なる事情や課題に応じて、各都道府県の判断と工夫で医療提供体制を構築しようとする努力であり、地域の課題を自らの判断と責任で解決する地方分権改革の実践が問われている11。

8 公立病院に関して、都道府県が過剰な病床削減を勧告、命令できるとした。

9 医療計画は主に過剰地域における病床数の抑制などを目的とし、6年周期(2018年度以前は5年に1度)で都道府県が改定する。2018年度からスタートした新しい計画では地域医療構想の内容を反映、踏襲した。

10 医療費適正化計画は40~74歳の人を対象に腹囲などを図る特定健診・特定保健指導(通称メタボ健診)の実施などを主な目的とし、6年サイクル(2018年度以前は5年に一度)で都道府県が改定する。2018年度からスタートした新しい計画では、地域医療構想による病床数の削減など医療提供体制改革も反映した。

11 地域医療構想と地方分権改革の関係性については、拙稿レポート2017年11月28日「地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(2)」を参照。

http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=57274

介護保険の分野でも市町村の権限強化が図られている。先に触れた通り、介護保険は元々、「地方分権の先駆け」と説明されていたほか、3年に一度の2018年度改正では、介護給付費の抑制に向けて、▽介護予防に関する市町村の権限を強化、▽生活援助を多く盛り込んだケアプラン(介護サービス計画)の適正化――などの見直し策が盛り込まれた。

過去の制度改正を振り返っても、(1)高齢者の個別支援だけでなく、地域づくりを進める「地域ケア会議」の設置を全市町村に義務化、(2)ケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所の指定権限を都道府から市町村に移譲、(3)軽度者向けの介護予防、通所介護の給付を介護予防事業に統合するとともに、市町村の裁量を拡大した「新しい総合事業」(介護予防・日常生活支援総合事業)の創設、(4)在宅医療に関する市町村の役割拡大を促す「在宅医療・介護連携推進事業」12の創設、(5)認知症の早期診断・早期対応に向けた支援を図る「認知症初期集中支援チーム」の全市町村設置――など、市町村の権限や責任を拡大する制度改正が進められている。

12 市町村レベルでの在宅医療普及と医療・介護連携の推進を図るため、医療・介護の資源把握や在宅医療・介護連携の課題抽出、対応策の検討などを市町村に義務付ける事業。

では、地方分権改革の文脈で言うと、一連の制度改正はどう整理できるだろうか。行政学では地方自治を「団体自治」「住民自治」に整理し、前者を「国から自治体に多くの権限を移譲することによって自治体の仕事の範囲を広げ仕事量を増やすこと」「自治体による事務事業執行に対する国の統制を緩和すること」、後者を「地域住民が自治体の運営に日常的に参加し、住民の総意に基づいて自治体政策が形成・執行されるように仕組みを変革していくこと」13。

これに従って、一連の制度改正を考えると、医療・介護に関する都道府県、市町村の仕事の範囲を広げ、仕事量を増やしている点で、団体自治の強化と説明することが可能であり、分権化が進んでいると言える。

しかし、現状は分権化という切口だけで説明し切れない複雑さがある。次に、国の役割を大きくする集権化を図る動きを見てみよう。

13 西尾勝(2007)『地方分権改革』東京大学出版会pp241-253。

3――医療・介護で進む集権化

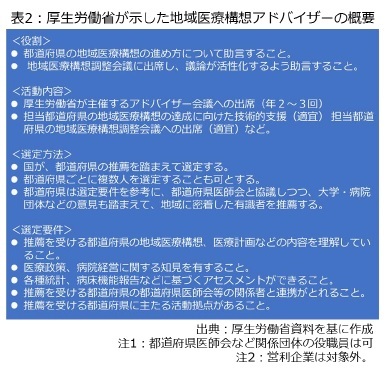

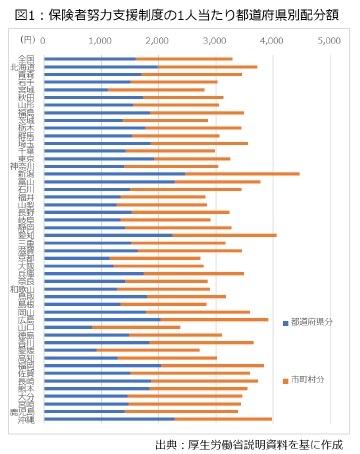

医療行政で進められている国の役割拡大としては、都道府県化に際して作られた国保の「保険者努力支援制度」を挙げることができる。これは都道府県や市町村の取り組みを評価するため、国が一定の指標を設定するとともに、指標ごとに点数を付与する。このことを通じて、国が都道府県と市町村の取り組みを採点することに力点を置いており、具体的な指標と採点項目は表1の通りである。

まず、国保を含めた全ての保険者を対象とした共通項目として、▽メタボ健診の実施率、▽がん検診受診率、▽糖尿病の重度化防止、▽加入者への適正受診、▽適正服薬の促進、▽後発医薬品の使用促進――などが指標に挙げられており、それぞれに得点が割り振られている。

分かりやすく言えば、国が定めた指標と採点項目に従って都道府県、市町村の政策を誘導し、その進み具合に応じて、国が都道府県、市町村の取り組みを「採点」する制度である。これは自治体の政策や取り組みに対する国の関与を強める意味で、集権化の要素を持っている。

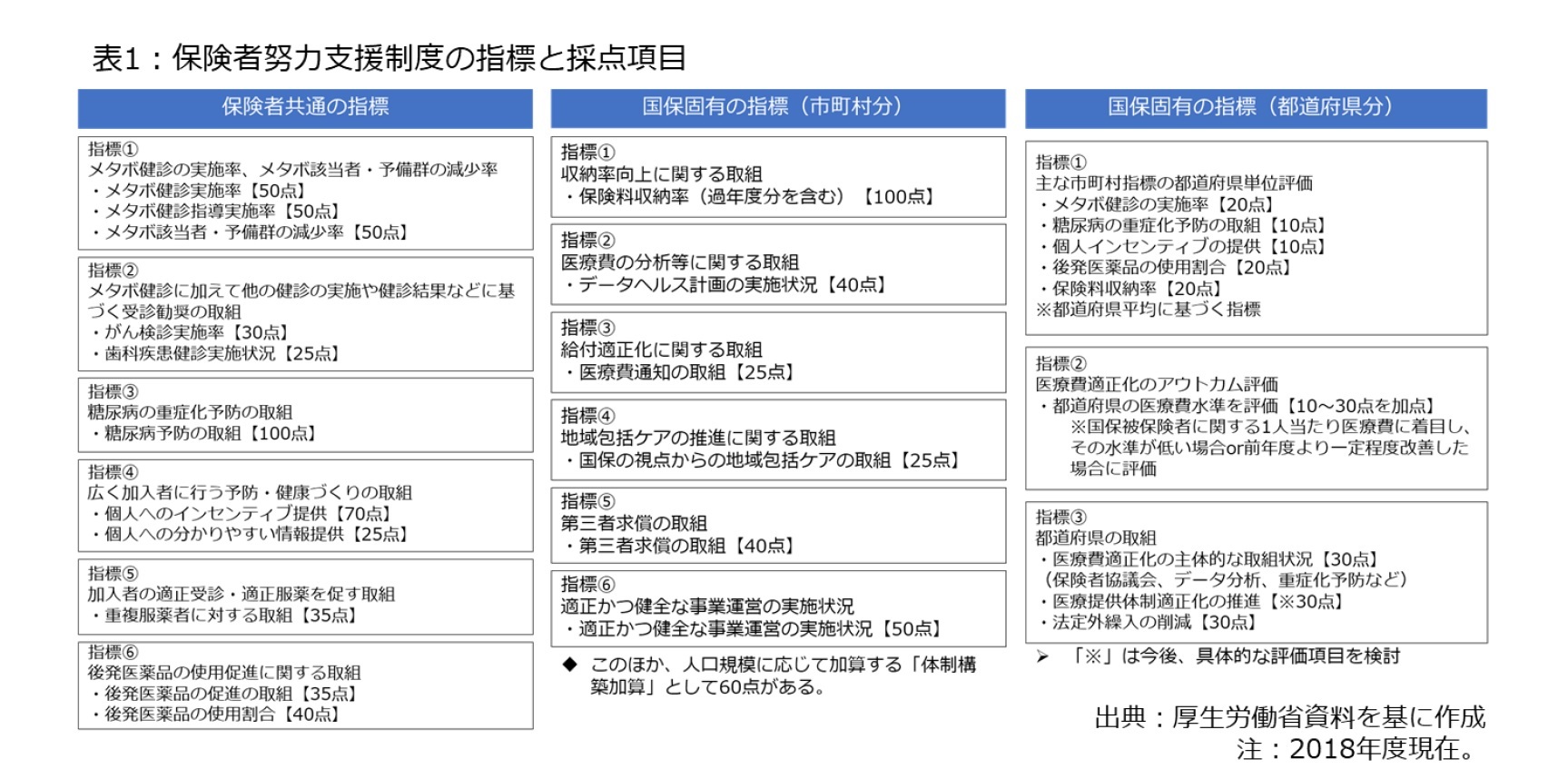

分かりやすく言えば、国が定めた指標と採点項目に従って都道府県、市町村の政策を誘導し、その進み具合に応じて、国が都道府県、市町村の取り組みを「採点」する制度である。これは自治体の政策や取り組みに対する国の関与を強める意味で、集権化の要素を持っている。このほか、地域医療構想の推進に関して、学識者の助言を求める「地域医療構想アドバイザー制度」でも国の役割強化が図られている。厚生労働省が審議会に提出した資料によると、アドバイザーは(a)厚生労働省が開催するアドバイザー会議への出席、(b)都道府県への技術的支援、(c)都道府県が開催する地域医療構想調整会議17への出席――を活動内容とし、都道府県の推薦に従って国が「選定」するとしており、アドバイザーに求められる内容、役割、選定方法、要件などは表2の通りである。アドバイザーに求められる内容は別にして、選定プロセスに着目すると、国がアドバイザーを選ぶことは国の役割拡大を意味しており、こちらも集権化の一つと理解できる。

14 2014年成立の地域医療介護総合確保推進法では、地域包括ケアを「地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制」としているが、多義的に使われており、ここでの定義は明確になっていない。

15 法定外繰入とは国保財政の赤字補てんのため、市町村が租税財源で穴埋めすることを意味する。これは保険料と給付の関係を不正確にするなど問題が多い。

16 指標は毎年、修正が重ねられており、2018年度の指標項目では「医療提供体制適正化の推進」が未確定となっている。

17 地域医療構想調整会議は地域医療構想に盛り込まれた施策や内容を実現するため、都道府県を中心に医療機関関係者や市町村、介護事業者などが協議する場。

(2018年08月14日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【分権と集権が同時に進む医療・介護改革の論点-「機能的集権」で考える複雑な状況の構造と背景】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

分権と集権が同時に進む医療・介護改革の論点-「機能的集権」で考える複雑な状況の構造と背景のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!