- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- 社外取締役の出口問題

2018年07月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――日本の枠組みと今後の対応

日本では、コードが2018年6月の改訂に際して、附属文書「投資家と企業の対話ガイドライン」の中で社外取締役の再任・退任について新たに言及した。「独立社外取締役の再任・退任等について、自社が抱える課題やその変化などを踏まえ、適切な対応がなされているか」(ガイドライン3-8後段)。その狙いは、任期の伸長による独立性の喪失とともに、社外取締役の高齢化を課題として、適切に再任・退任を行うよう促すものである8。

コードを補完する経済産業省のCGSガイドライン(以下、ガイドライン)は、コードに先立ってこの課題に対する指針を示している(2017年3月)。その基本的考え方は、「就任期間が長期に及ぶ社外取締役の再任の判断において、就任期間の長さによる利点と弊害の有無等を考慮した上でその適否を判断すること」であり、従って「一律の厳格な再任上限を設けることまでは必要ない」としている。企業の実態に配慮した実務上の工夫として、例えば10年などの定量的な目安を定め、それを超える場合には、貢献度合いや構成員としての必要性の観点から、個別に再任適否を指名委員会等にて判断するという提案は、企業実務にとって参考になるものといえる。

日本取締役協会が策定した産業界による「コーポレートガバナンスの基本方針」のベストプラクティス・モデルは、8年を超えると独立性の要件を満たさないという取扱いを提示している9。日本の場合、取締役の任期は最大でも2年、監査役の任期は4年であるため、これらと英国コードとのバランスにも鑑みて、8年をもって独立性がなくなると整理しているとのことである10。

今後、日本企業の取締役会では社外取締役の在任期間が伸びていくと予想されるため、前述の規範や枠組みを参考としながら、自社の取締役会に即した実務上の工夫を検討することが望まれる。その際、在任期間という形式を第一義とはせず、独立性の喪失度合いも考慮した実質的な貢献度に基づいて再任の是非を判断すべきであろう。

8 金融庁「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議 (第15回)議事録」田原企業開示課長説明

9 日本取締役協会「コーポレートガバナンスに関する基本方針ベストプラクティス・モデル〔監査役会設置会社版〕」(2015年4月)15条1.

10 日本取締役協会「取締役会規則における独立取締役の選任基準〔モデル・解説編〕」(2015年5月)P.22

コードを補完する経済産業省のCGSガイドライン(以下、ガイドライン)は、コードに先立ってこの課題に対する指針を示している(2017年3月)。その基本的考え方は、「就任期間が長期に及ぶ社外取締役の再任の判断において、就任期間の長さによる利点と弊害の有無等を考慮した上でその適否を判断すること」であり、従って「一律の厳格な再任上限を設けることまでは必要ない」としている。企業の実態に配慮した実務上の工夫として、例えば10年などの定量的な目安を定め、それを超える場合には、貢献度合いや構成員としての必要性の観点から、個別に再任適否を指名委員会等にて判断するという提案は、企業実務にとって参考になるものといえる。

日本取締役協会が策定した産業界による「コーポレートガバナンスの基本方針」のベストプラクティス・モデルは、8年を超えると独立性の要件を満たさないという取扱いを提示している9。日本の場合、取締役の任期は最大でも2年、監査役の任期は4年であるため、これらと英国コードとのバランスにも鑑みて、8年をもって独立性がなくなると整理しているとのことである10。

今後、日本企業の取締役会では社外取締役の在任期間が伸びていくと予想されるため、前述の規範や枠組みを参考としながら、自社の取締役会に即した実務上の工夫を検討することが望まれる。その際、在任期間という形式を第一義とはせず、独立性の喪失度合いも考慮した実質的な貢献度に基づいて再任の是非を判断すべきであろう。

8 金融庁「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議 (第15回)議事録」田原企業開示課長説明

9 日本取締役協会「コーポレートガバナンスに関する基本方針ベストプラクティス・モデル〔監査役会設置会社版〕」(2015年4月)15条1.

10 日本取締役協会「取締役会規則における独立取締役の選任基準〔モデル・解説編〕」(2015年5月)P.22

5――社外取締役の機能発揮状況と入口・出口問題

現在、日本では社外取締役が急増したことによって、一部には機能発揮が芳しくない社外取締役が存在するかもしれない。経済産業省のCGSガイドラインは、「社外取締役に問題があるような場合には、再任しない、あるいは解任する、という選択を行うことを会社は検討する必要がある。社外取締役においても、そういった緊張感と覚悟を持つ必要がある」としている。社外取締役として貢献度が低ければ、やはり在任期間に関係なく、再任しない対応が望まれるだろう。

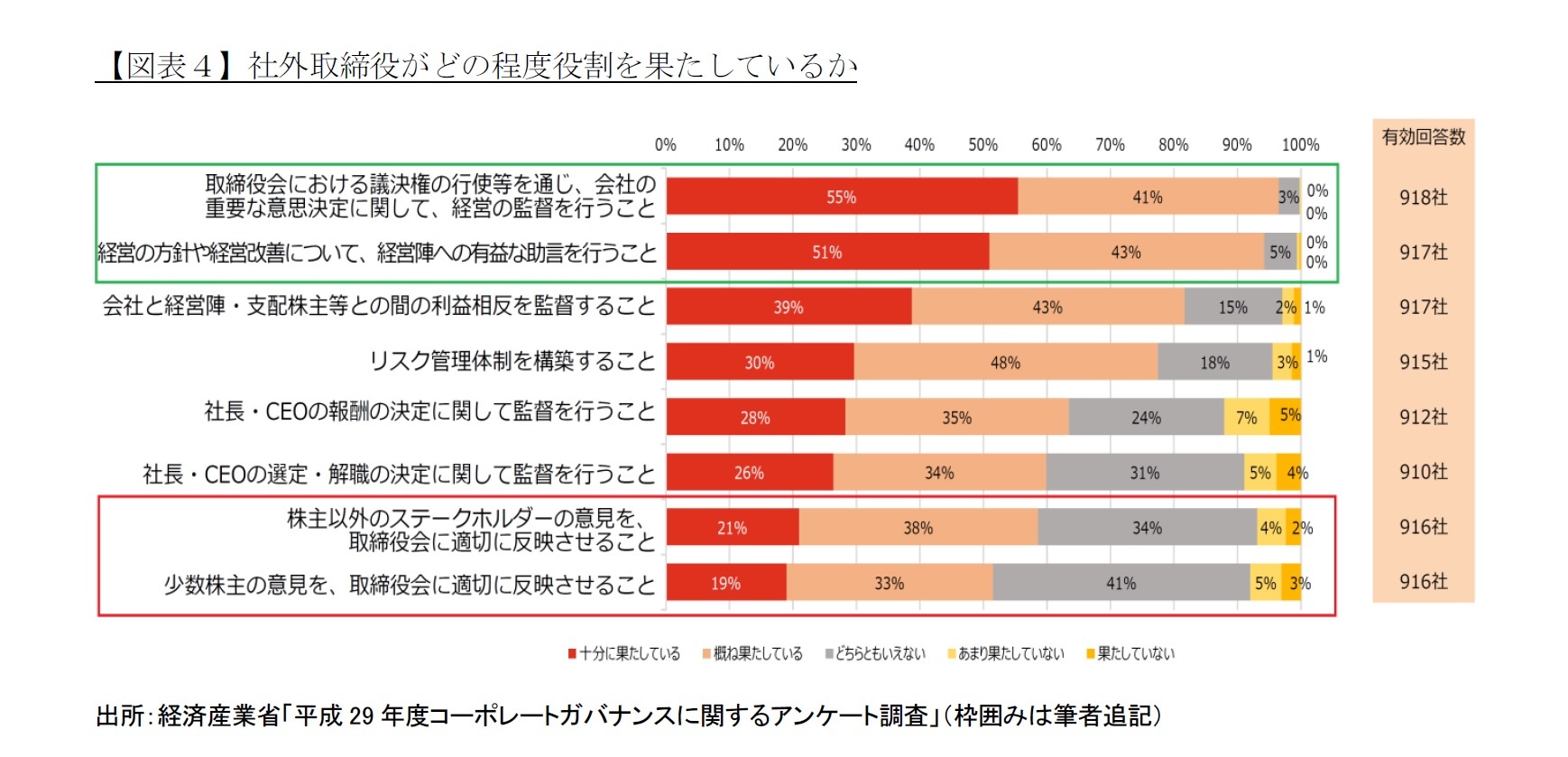

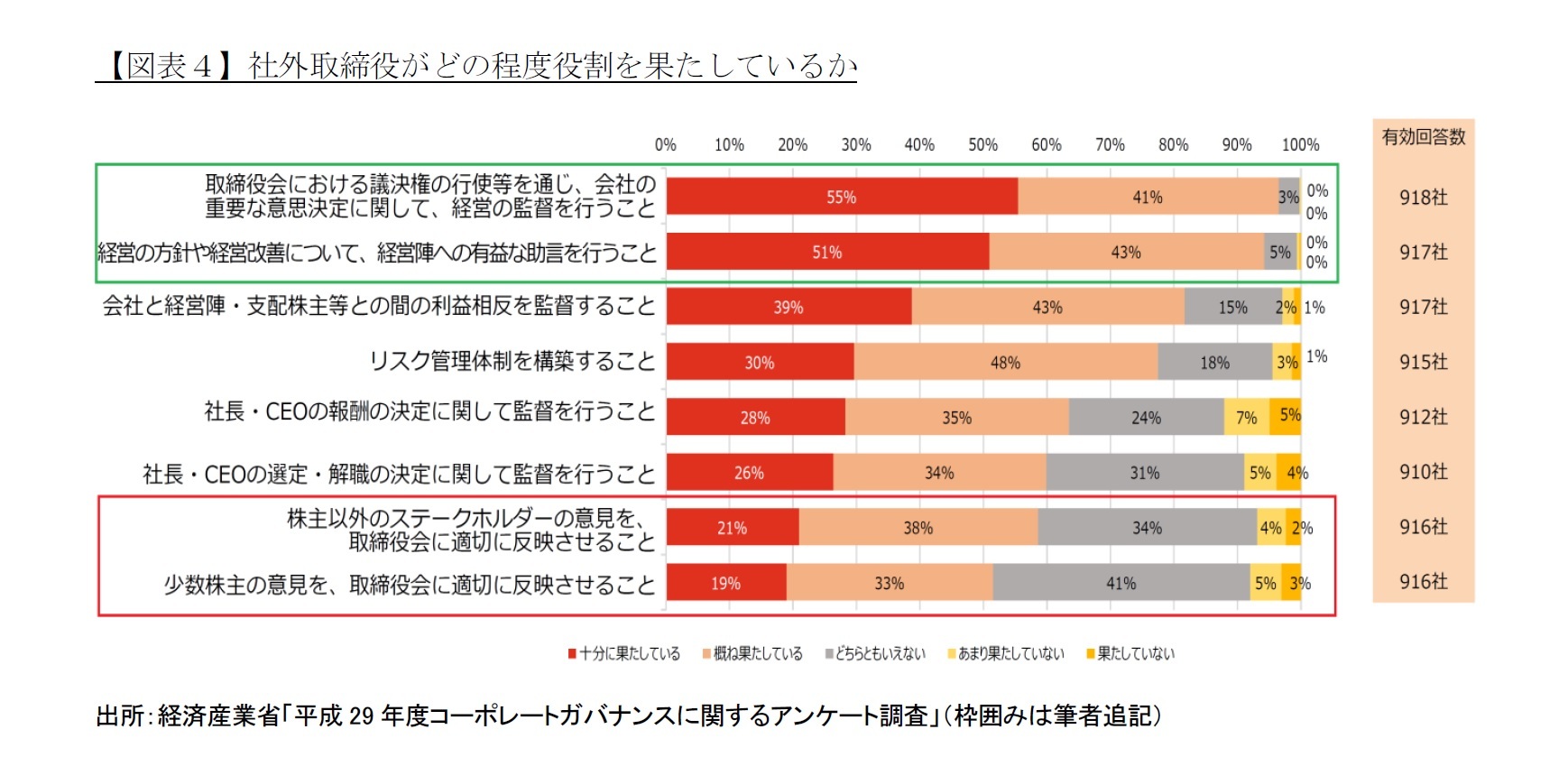

では実際に、社外取締役はどの程度、貢献しているのだろうか。直近のアンケートによれば、間違いなく期待どおりの機能を発揮している社外取締役は、経営の監督と助言という総論でみても半数に過ぎないというのが実態のようだ(図表4)。尚、コードが求める少数株主の代理という役割は、今後に期待するほかない状況である。

では実際に、社外取締役はどの程度、貢献しているのだろうか。直近のアンケートによれば、間違いなく期待どおりの機能を発揮している社外取締役は、経営の監督と助言という総論でみても半数に過ぎないというのが実態のようだ(図表4)。尚、コードが求める少数株主の代理という役割は、今後に期待するほかない状況である。

ただ結局、社外取締役を採用するにしても、退任してもらうにしても、行き着く根本の障害は、社外取締役として求められる素養や経験を備えた人材の不足である。社外取締役に退任を勧奨するにしても、代わりに適任の候補者が居なければ、取締役会から社外取締役の人数が減ることになるだけだ。現状では、機能発揮が芳しくない社外取締役であっても、会社で経験を重ねることによって機能発揮の向上を期待するほかないが、機能発揮に向けた牽制にも、最終的には代替可能性を担保する外部の人材プールが必要なのである。社外取締役の人材不足は、日本の企業社会全体で解決を図るべき大きな課題であり、即効性のある有効な解はないのが現状である。

11 日本ではエクゼクティブサーチの新たな仕事の一つは、期待される機能を発揮してもらえない社外取締役に、さりげなく辞めてもらう段取りをすることであるという。

松田千恵子「コーポレートガバナンスの教科書」日経BP社(2015)P.140

11 日本ではエクゼクティブサーチの新たな仕事の一つは、期待される機能を発揮してもらえない社外取締役に、さりげなく辞めてもらう段取りをすることであるという。

松田千恵子「コーポレートガバナンスの教科書」日経BP社(2015)P.140

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年07月31日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

江木 聡

江木 聡のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2019/03/05 | コーポレートガバナンス改革の現状と改革の分水嶺 | 江木 聡 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2019/02/04 | 経営の中心にある健康経営-ファーストリテイリングの経営者人材育成の事例から | 江木 聡 | 基礎研レター |

| 2019/02/04 | オフィス全面禁煙のコンプライ・オア・エクスプレイン-健康経営から全面禁煙を考える | 江木 聡 | 研究員の眼 |

| 2019/01/17 | 日米CEOの企業価値創造比較と後継者計画 | 江木 聡 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~ -

2025年11月19日

フューチャーウォッシュの落とし穴-理念と現場の整合が求められる企業のサステナビリティ戦略 -

2025年11月19日

EU、Googleへの調査開始-Google検索についてDMA違反の可能性 -

2025年11月18日

2年連続でのプラス進展となった世界生保市場-ここ数年の不安定な状況から2年連続のプラス進展-低金利に伴う低成長を脱し、安定成長へ

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【社外取締役の出口問題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

社外取締役の出口問題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!