- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 介護保険料引き上げの背景と問題点を考える-財政の帳尻合わせではない真正面からの負担論議を

介護保険料引き上げの背景と問題点を考える-財政の帳尻合わせではない真正面からの負担論議を

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4―財政再建目標との関係性

よく知られている事実かもしれないが、ここで国家財政の状況を再確認する。一般会計の規模は2017年度予算で97兆4,547億円であり、歳出の3分の1に相当する32兆4,735億円を社会保障費が占めている一方、歳入の約30%を赤字国債で賄っている。

そこで政府は2020年度までに国・地方の基礎的財政収支(プライマリー・バランス、PB)8を黒字化させる目標を立てた上で、高齢化などの影響で毎年7,000億円程度増える社会保障費の増加幅を5,000億円程度に抑制する方針を掲げていた9。つまり、自然体だと増加する社会保障費を抑制するため、制度改正を通じて毎年1,500~2,000億円程度削減する必要があった。

しかし、社会保障費の削減・抑制は容易ではない。まず、制度改正を通じて社会保障給付を減らす選択肢が想定されるが、これは国民の反発を受けやすく、個別の損得勘定に結びついた議論が展開される傾向がある。次に、医療・介護分野では提供者に支払われる診療報酬や介護報酬を引き下げる選択肢があるが、こちらも収入の減少を恐れる事業者の反発を招きやすい。その結果、給付と負担の関係を真正面から議論することが難しくなり、回りくどい方法を取らざるを得なかった面がある。

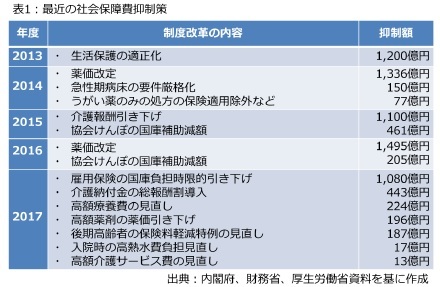

さらに、2017年度は社会保障分野について大きな制度改正が予定されていなかったことも影響したと思われる。2年に一度の診療報酬改定や3年ごとの介護報酬改定が重なると、報酬の規模抑制や内容の見直しを通じて抑制額をひねり出すことが可能である。実際、表1の通り、2014年度と2016年度は診療報酬の見直し、2015年度は介護報酬のマイナス改定を通じて、抑制額を確保してきたが、大きな制度改正がなかった2017年度予算編成では、こうした対応が難しかった。

さらに、2017年度は社会保障分野について大きな制度改正が予定されていなかったことも影響したと思われる。2年に一度の診療報酬改定や3年ごとの介護報酬改定が重なると、報酬の規模抑制や内容の見直しを通じて抑制額をひねり出すことが可能である。実際、表1の通り、2014年度と2016年度は診療報酬の見直し、2015年度は介護報酬のマイナス改定を通じて、抑制額を確保してきたが、大きな制度改正がなかった2017年度予算編成では、こうした対応が難しかった。しかも、当時は「2020年度に国・地方のPB黒字化」という財政再建目標を掲げており、目標との整合性を図る必要があったため、回りくどい方法で負担の付け替えを行い、国の支出を減らしたのである。

さらに言うと、こうした帳尻合わせは今回が初めてではなく、2015年度予算編成でも実施されていた。75歳以上の高齢者が加入する後期高齢者医療制度に対し、被用者保険が拠出している支援金についても同様の手法が採用された。具体的には、「加入者割から総報酬割に分配ルールを変更→財政が豊かな健保組合の負担増と協会けんぽの財政改善→負担が減る協会けんぽの国庫負担削減」という制度改正を実施し、国の歳出を削った。

言い換えれば、政治的な摩擦を引き起こさないように負担を付け替えつつ、財政再建目標との整合性を図るため、帳尻合わせの政策が選ばれていることになる。

8 その年の政策的経費を税収で賄っているかどうかの指標。PBが赤字だと、経済成長による自然増収があったとしても、国・地方の借金は増加することを意味する。

9 自民党の2017年総選挙公約では「基礎的財政収支を黒字化するとの目標は堅持します」と記しているが、年限を明示しなかった。

5―社会保障の負担に関する2つの考え方

一方、高所得者に多くの負担を求める応能負担は社会的合意を得やすいが、保険料を主な財源とする社会保険方式の場合、一定の限界がある。社会保険といえども、「保険」である以上、保険料の負担には一定の反対給付を伴う必要があるため、給付と負担の関係が著しく均衡を欠くと、国民は保険料を支払う必要性を感じなくなる危険性がある。つまり、給付と負担の関係が直接的に繋がっていない税金と違い、社会保険料における応能負担の強化には限度がある。

これを今回の制度改正に当てはめると、応益負担から応能負担への転換を意味しており、筆者自身としては、財源確保が難しくなっている中、応能負担を強化する大きな流れは避けられないと考えている10。しかし、現在でも第2号被保険者は介護保険料を払っても、ほとんど反対給付を期待できない11分、保険料の「払い損」となっている面がある中で、今回の応能負担の強化は現役世代の不満を招く可能性がある。そして、今回のように帳尻合わせを通じて「取れるところから取る」という安易なスタンスを続ければ、制度の信頼性を失わせることになりかねないことを危惧する。

10 介護保険の自己負担についても、所得の高い利用者の負担割合を引き上げている。

11 現在、40歳以上65歳未満の人についてはは末期がんなど16種類の疾病(特定疾病)をカバーしているに過ぎず、反対給付を期待できない点で、実質的には税金に近い。

6―むすびにかえて~給付と負担に関する真正面の論議を~

しかし、社会保障を巡る給付と負担の議論については、こうした立場や意見の違いを調整しつつ、社会的な合意を作っていくことが求められる。特に、先に述べた厳しい財政状況の中、団塊の世代が75歳以上となる2025年には医療・介護費用の増加が予想されており、給付と負担の在り方を真正面から議論しなければならない時が来ている。こうした議論は国民の反発や政治的な摩擦を引き起こすため、政治サイドには避ける傾向が強い12が、2018年度予算編成あるいはPB黒字化達成の目標年次を再設定する際には帳尻合わせの議論ではなく、「増大する費用の負担について、社会全体としてどう分かち合うのか」という議論に期待したい。

12 10月22日投開票の総選挙でも、社会保障費に関する負担と給付の議論を真正面から取り上げられたとは言えない。例えば、与党の公約では「50万人の介護受け皿整備」「介護職員の更なる処遇改善」(自民党)、「低所得高齢者の介護保険料の負担軽減」「介護従事者の賃金引き上げなど 処遇改善」(公明党)などと給付を増やす議論が目を引いた。

(2017年11月14日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【介護保険料引き上げの背景と問題点を考える-財政の帳尻合わせではない真正面からの負担論議を】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

介護保険料引き上げの背景と問題点を考える-財政の帳尻合わせではない真正面からの負担論議をのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!