- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 国際比較で浮かび上がる日本の財政悪化の原因とは?

2017年03月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(1)直接税

直接税(個人所得課税、法人所得課税、資産課税)は、景気変動の影響を受けやすく、日本の低い経済成長が税収の伸び悩みの要因となっていることは間違いない。しかし、1992年の名目GDPを上回っている1994年以降のいずれの年も1992年の税収水準を下回っており、税制要因も影響していると考えられる。直接税のうち税収の多くを占める法人所得課税と個人所得課税に焦点を当てる。なお、ここで用いた国民経済計算ベースの所得相当額は、国民経済計算の項目をもとに、整合性に注意を払って定義したものであり、税務統計ベースの課税所得や課税標準とは異なる。

(1)-① 法人所得課税

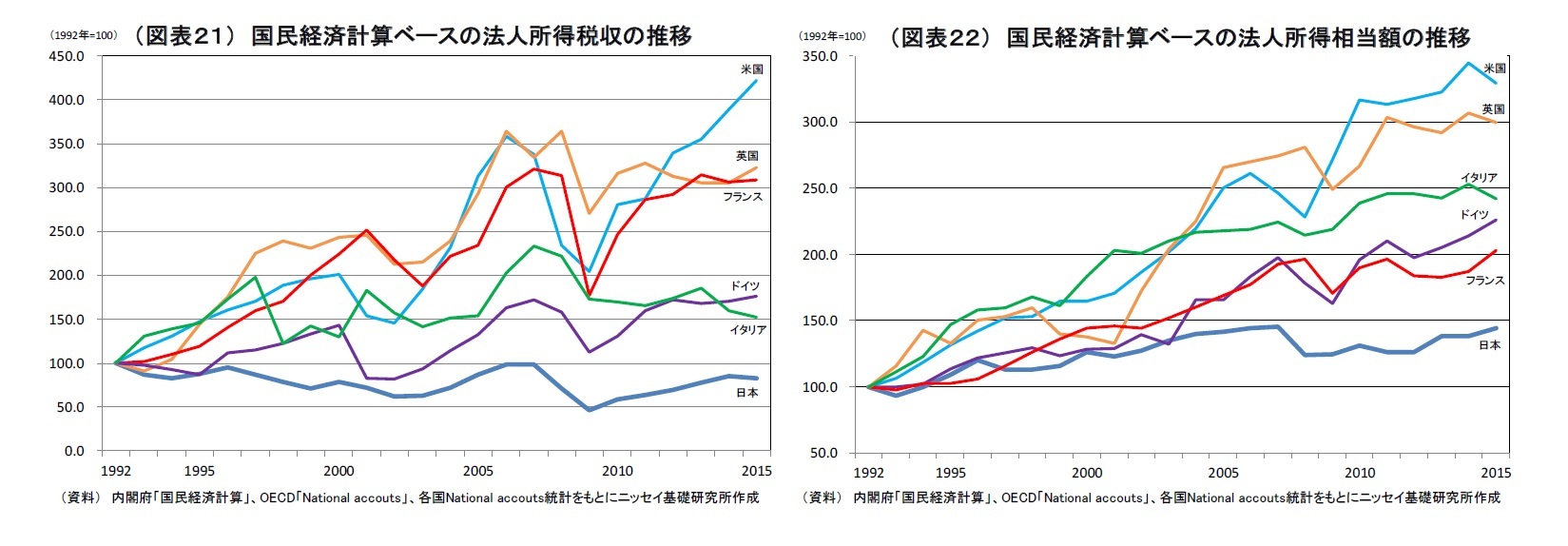

法人所得課税については、他国が税収を伸ばす一方で、日本は伸び悩んでおり、1993年以降いずれの年も1992年水準を下回っている(図表21)。同期間における国民経済計算ベースの法人所得相当額3を比較しても、日本の伸び悩みが顕著である(図表22)。

直接税(個人所得課税、法人所得課税、資産課税)は、景気変動の影響を受けやすく、日本の低い経済成長が税収の伸び悩みの要因となっていることは間違いない。しかし、1992年の名目GDPを上回っている1994年以降のいずれの年も1992年の税収水準を下回っており、税制要因も影響していると考えられる。直接税のうち税収の多くを占める法人所得課税と個人所得課税に焦点を当てる。なお、ここで用いた国民経済計算ベースの所得相当額は、国民経済計算の項目をもとに、整合性に注意を払って定義したものであり、税務統計ベースの課税所得や課税標準とは異なる。

(1)-① 法人所得課税

法人所得課税については、他国が税収を伸ばす一方で、日本は伸び悩んでおり、1993年以降いずれの年も1992年水準を下回っている(図表21)。同期間における国民経済計算ベースの法人所得相当額3を比較しても、日本の伸び悩みが顕著である(図表22)。

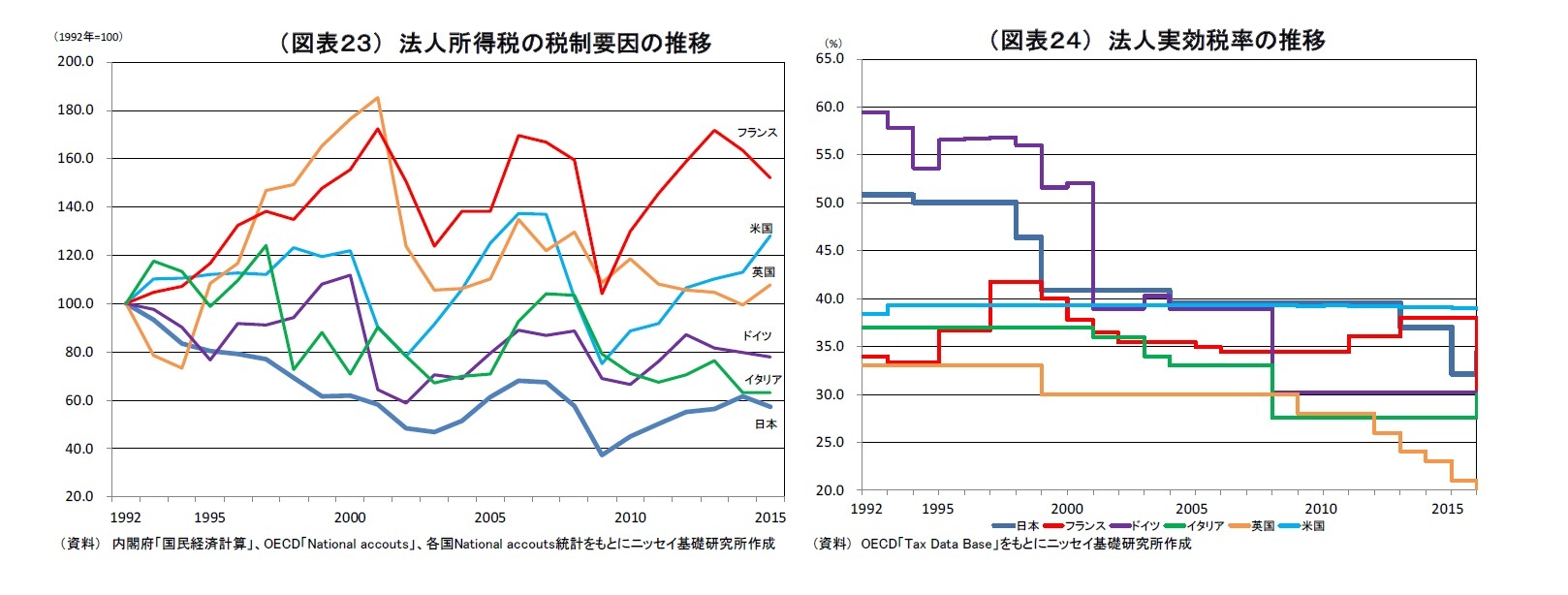

また、税収/法人所得相当額はマクロベースの所得金額のうち課税所得金額となる割合と実効的な平均税率を表すことから、これを税制要因とみなし、1992年水準を100とした場合の推移を見ると(図表23)、日本は1992年水準を常に下回っており、経済成長要因だけでなく、税制要因においても、税収の伸び悩みの原因がある。これは、図表24の通り、国際競争力の向上に向けた法人実効税率の引下げを数回実施したことが原因と考えられる。しかし、他国でも表面税率の引下げは実施しており、他国が税率の引下げと合わせて、所得控除や損金算入の制限、減価償却や欠損金の見直しによって課税ベースを拡大した一方で、日本は表面税率の引下げ分を補うだけの拡大が不十分だったと言えよう。

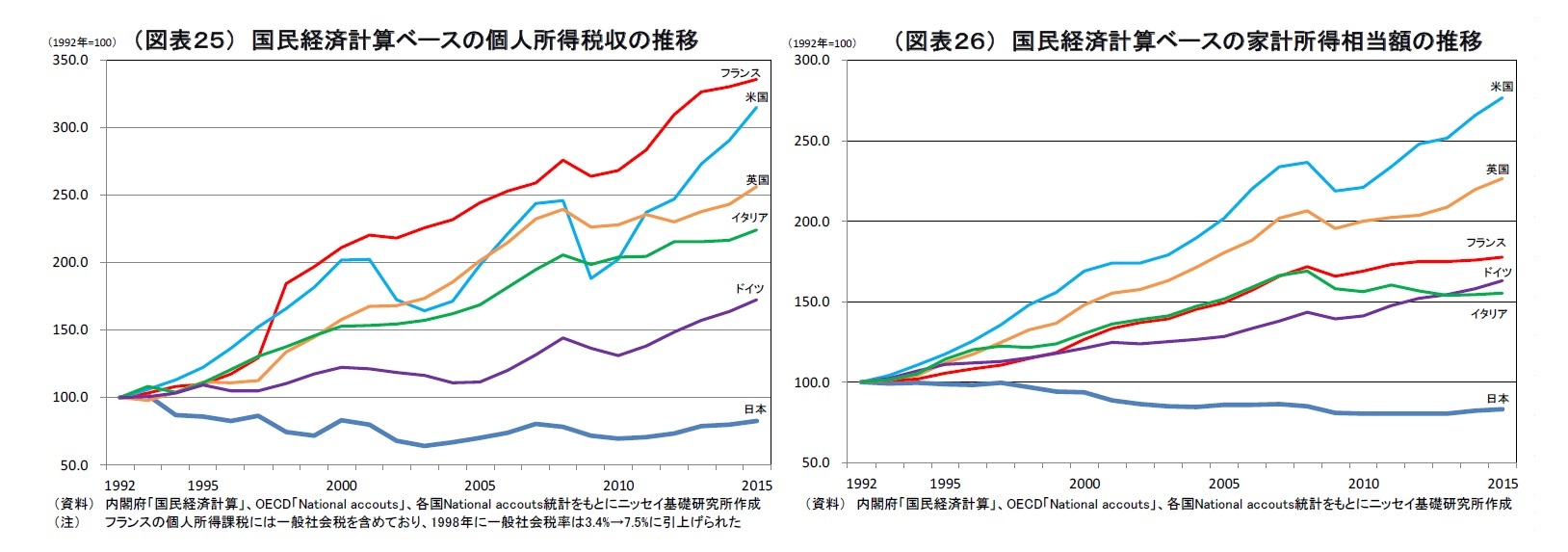

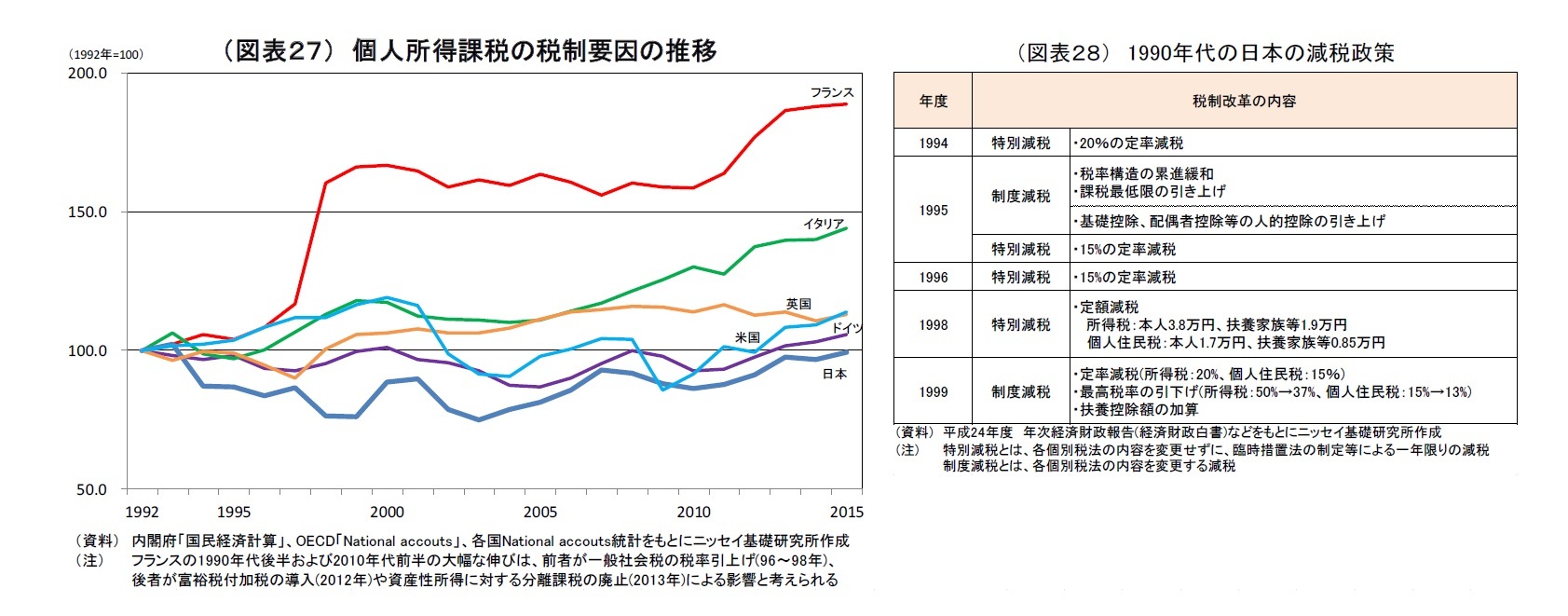

また、税収/家計所得相当額で税制要因の推移を見ると(図表27)、日本は1993年を除いて1992年水準を下回っている。個人所得課税は、法人所得課税より体系が複雑であるため、税制要因を課税所得となる割合と税率とに分解することは難しいが、税制要因が税収減少に寄与しているのは1990年代の減税政策が影響していると考えられる。

日本は1990年代にバブル崩壊後の経済対策として、図表28の通り、所得税と個人住民税における減税を行ってきた。まず、1994年度から96年度にかけて特別減税が実施された。また、同年に97年度からの消費税率引上げと合わせて、累進緩和等の税制改革が決定したが、所得税等の減税は消費税率引上げに先立ち、95年度から実施された。1998年度の税制改革においても、所得税等は特別減税が実施され、さらに1999年度には、恒久的な減税として、定率減税と最高税率の引下げ等が実施された。

日本は1990年代にバブル崩壊後の経済対策として、図表28の通り、所得税と個人住民税における減税を行ってきた。まず、1994年度から96年度にかけて特別減税が実施された。また、同年に97年度からの消費税率引上げと合わせて、累進緩和等の税制改革が決定したが、所得税等の減税は消費税率引上げに先立ち、95年度から実施された。1998年度の税制改革においても、所得税等は特別減税が実施され、さらに1999年度には、恒久的な減税として、定率減税と最高税率の引下げ等が実施された。

3 法人所得相当額は、内閣府「2008SNA に対応した我が国国民経済計算について」を参照し、金融機関および非金融法人の営業余剰(総)+財産所得の受払差として定義

4 家計所得相当額は、石橋[2010]を参考に家計部門の混合所得、賃金・俸給および家計部門と対家計民間非営利団体の財産所得(受取)の合計として定義

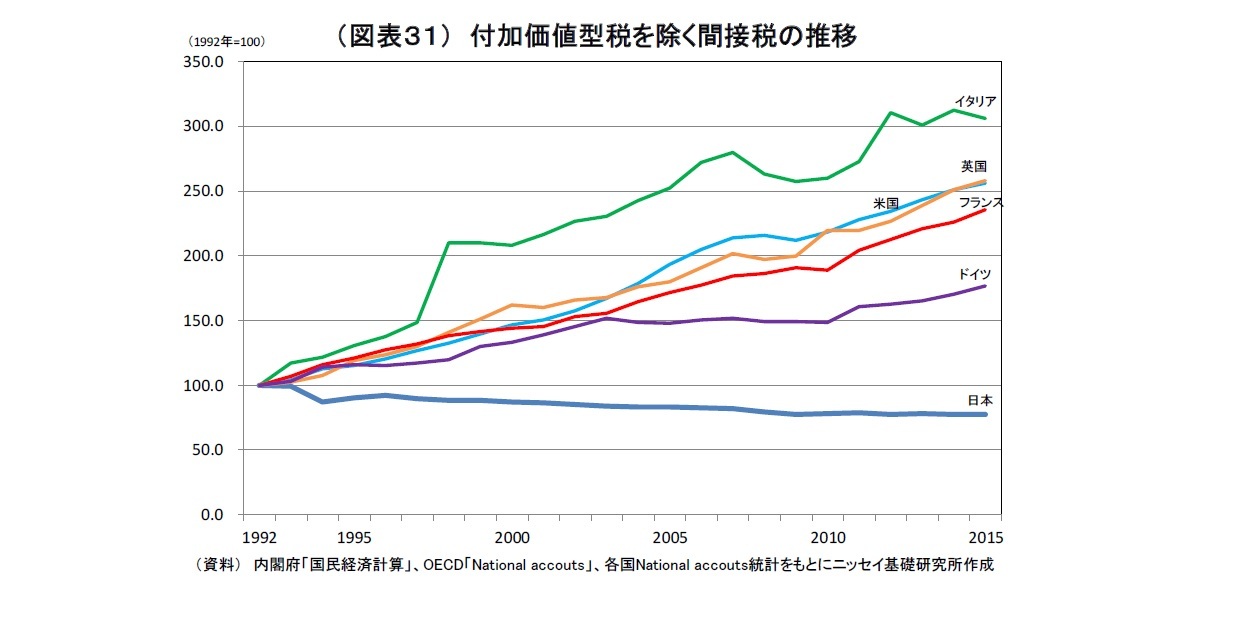

このように、1992年以降、日本の税収が他国と比べて伸び悩んだ原因は、主に直接税について、バブル崩壊により経済成長が低迷したことによって、法人・個人の所得税収が伸び悩んだことがある。さらに、経済成長要因の伸び以上に税収が伸び悩んでいることは、法人所得課税の課税ベースの拡大が欧州諸国のように税率の引下げ分を補うには至っていないことや減税政策による個人所得税における実効的な税率の低下といった税制要因にも原因があると言える。

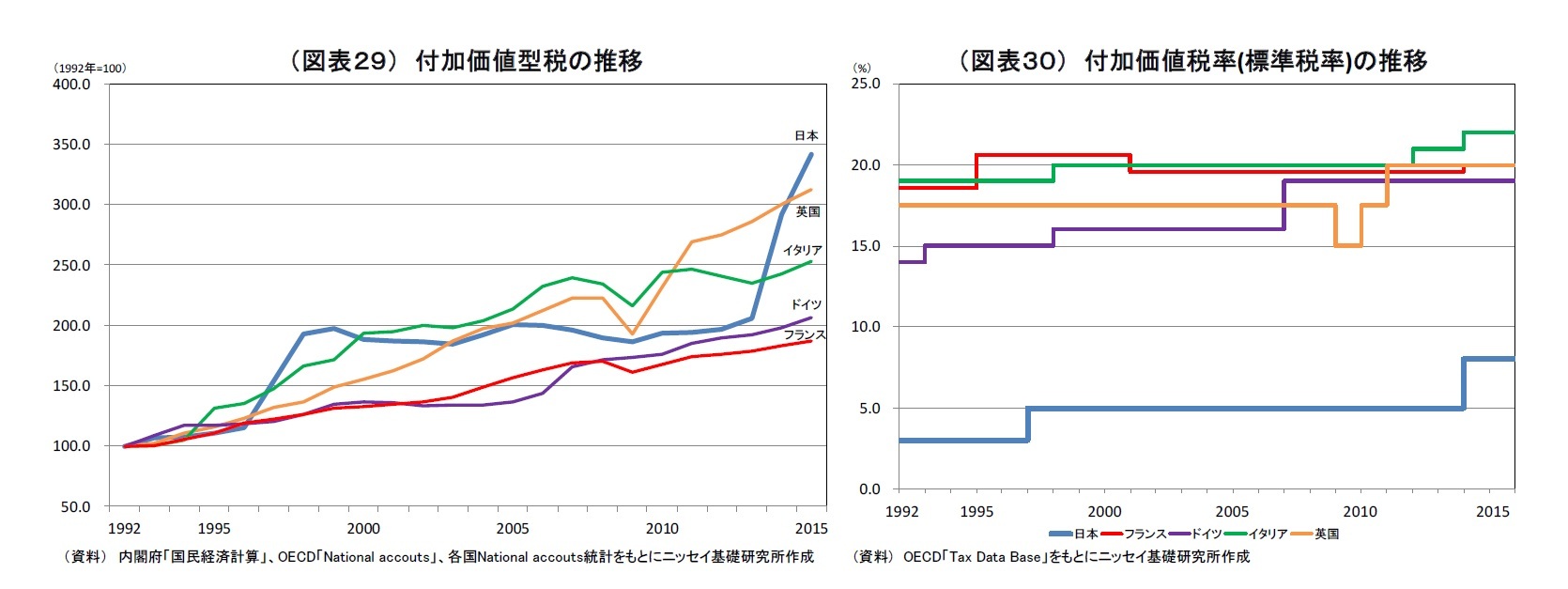

なお、日本が減税政策を実施してきた1990年代に、他国は税制改革を実施している。米国は、1993年に包括財政調整法を定め、軍事費・メディケア等の歳出削減に加えて、個人所得税最高税率、法人税率の引上げ等の税制改革を行い、財政規律を強めた結果、財政収支は大きく改善している。欧州諸国については、1993 年に欧州連合条約(マーストリヒト条約)が発効され、ユーロ圏参加の要件である財政赤字対GDP 比が3%を超えないことを迫られると、各国は財政改善に取り組んだ。特に、当時政府総債務対名目GDP比が先進国ワーストであったイタリアは、1997年に1年限りで一定所得以上に対して所得税を上乗せするユーロ税の創設や付加価値税率引上げの繰上げを行った結果、財政収支は大きく改善し、ユーロ圏参加が認められている。

なお、日本が減税政策を実施してきた1990年代に、他国は税制改革を実施している。米国は、1993年に包括財政調整法を定め、軍事費・メディケア等の歳出削減に加えて、個人所得税最高税率、法人税率の引上げ等の税制改革を行い、財政規律を強めた結果、財政収支は大きく改善している。欧州諸国については、1993 年に欧州連合条約(マーストリヒト条約)が発効され、ユーロ圏参加の要件である財政赤字対GDP 比が3%を超えないことを迫られると、各国は財政改善に取り組んだ。特に、当時政府総債務対名目GDP比が先進国ワーストであったイタリアは、1997年に1年限りで一定所得以上に対して所得税を上乗せするユーロ税の創設や付加価値税率引上げの繰上げを行った結果、財政収支は大きく改善し、ユーロ圏参加が認められている。

(2017年03月31日「基礎研レポート」)

神戸 雄堂

神戸 雄堂のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/02/12 | 豪州経済の重石となる気候変動問題~注目されるエネルギー政策の行方~ | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

| 2019/12/05 | 豪州の7-9月期GDPは前期比0. 4%増~公共部門が下支えも民間部門は不振が続く~ | 神戸 雄堂 | 経済・金融フラッシュ |

| 2019/11/01 | 公共土木施設の被害額から見る自然災害の趨勢 | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

| 2019/10/16 | ロシア経済の見通し-停滞が続く経済。20年は内需の回復で加速も、緩慢な成長に留まるか。 | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【国際比較で浮かび上がる日本の財政悪化の原因とは?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

国際比較で浮かび上がる日本の財政悪化の原因とは?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!