- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 【中国】拡大する債券市場について-日本の機関投資家にとっても重要性が増す可能性

2017年01月10日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――債券残高の急増と内訳シェアの変化

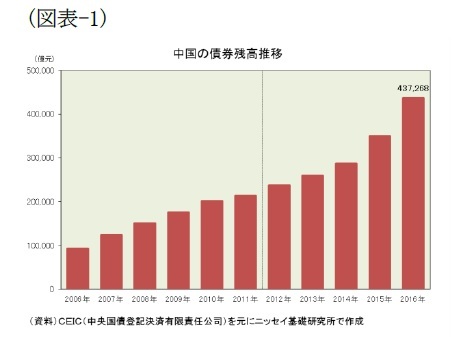

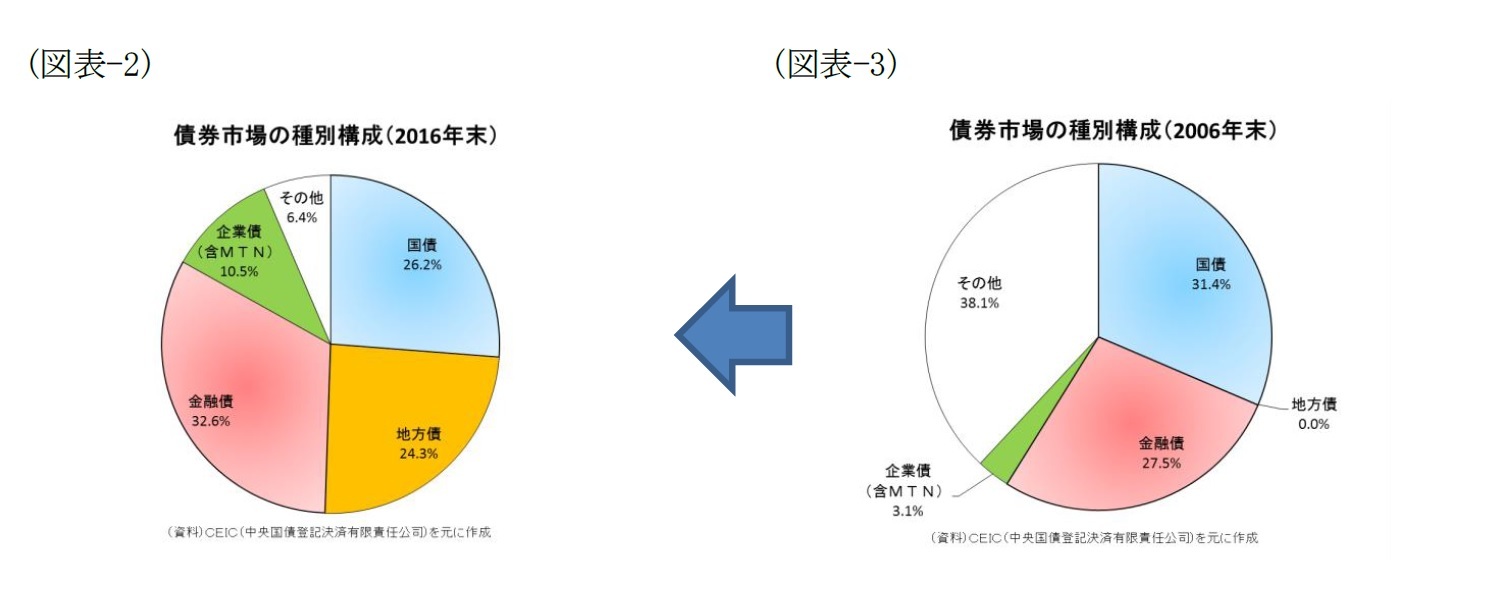

中国の債券残高(人民元建て)は、中央国債登記決済有限責任公司の統計によると、2016年末時点で43兆7268億元と、日本円に換算すれば約700兆円に及ぶ規模に達した。10年前(2006年)の9兆2452億元に比べると4.7倍に膨らんだ計算になる(図表-1)。内訳を見ると、2016年末時点では、国債のシェアが26.2%、地方債が24.3%と政府債が約半分を占めており、次いで金融債の32.6%、企業債(含むMTN)の10.5%となっている(図表-2)。10年前と比較すると、国債が31.4%から5.2ポイント低下した一方、金融債は27.5%から5.1ポイント拡大、企業債(含むMTN)も3.1%から7.4ポイント拡大している。また、10年前には発行されていなかった地方債が地方政府債務の再編が進む中で急激に存在感を高めてきている(図表-3)。

中国の債券残高(人民元建て)は、中央国債登記決済有限責任公司の統計によると、2016年末時点で43兆7268億元と、日本円に換算すれば約700兆円に及ぶ規模に達した。10年前(2006年)の9兆2452億元に比べると4.7倍に膨らんだ計算になる(図表-1)。内訳を見ると、2016年末時点では、国債のシェアが26.2%、地方債が24.3%と政府債が約半分を占めており、次いで金融債の32.6%、企業債(含むMTN)の10.5%となっている(図表-2)。10年前と比較すると、国債が31.4%から5.2ポイント低下した一方、金融債は27.5%から5.1ポイント拡大、企業債(含むMTN)も3.1%から7.4ポイント拡大している。また、10年前には発行されていなかった地方債が地方政府債務の再編が進む中で急激に存在感を高めてきている(図表-3)。

2――機関投資家(具体例としての中国生保)の債券運用

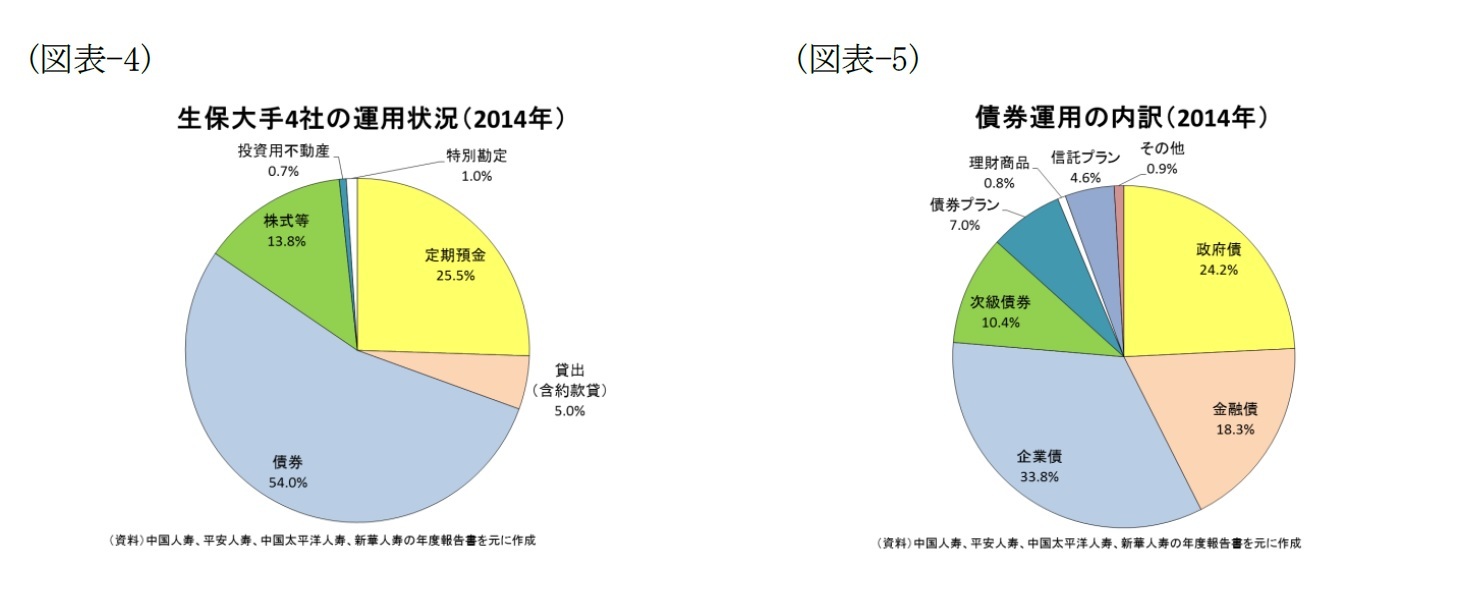

一方、機関投資家の債券運用の具体例として中国生保を参考に見てみよう。中国の大手生保4社の財務諸表を元に、ニッセイ基礎研究所で運用状況を集計した結果が図表-4である。債券が運用全体に占めるシェアは54.0%となっており、主要な投資対象となっている。また、債券運用の内訳を見ると、国債と地方債を合わせた政府債のシェアは24.2%と、市場シェア(50.5%)と比べると半分以下に留まっている。一方、企業債は次級債券を含めて44.2%を占めており、市場シェア(10.7%)の4倍超に達している。従って、中国生保の債券運用は信用度の高い政府債よりも、リスクを伴うものの利回りが高い債券を選好しているようだ。また、債券プラン、理財商品、信託プランなどを通じた債券運用も1割を超えており、債券で高い利回りを獲得しようとする運用姿勢が窺い知れる(図表-5)。

3――日本の機関投資家にとっても重要性が増す可能性

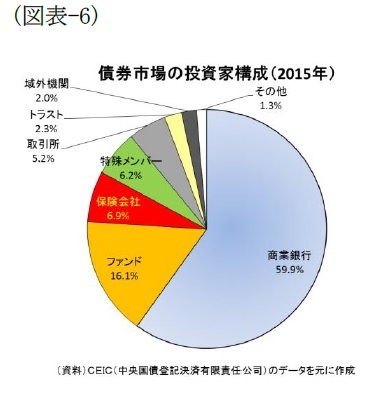

日本の機関投資家にとって中国債券市場は今のところ馴染みの薄い市場だろう。中国は、日本の機関投資家が海外債券に投資する時にベンチマークとなるシティ世界国債インデックス(除く日本)に採用されていないほか、新興国債券に投資する場合にも厳しい資本規制が残るためベンチマーク対象外となることが多い。実際、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイドでも中国は除かれる。その結果、中国債券市場における域外機関の存在感はまだ小さい(図表-6)。

(2017年01月10日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【【中国】拡大する債券市場について-日本の機関投資家にとっても重要性が増す可能性】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

【中国】拡大する債券市場について-日本の機関投資家にとっても重要性が増す可能性のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!