- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 低空飛行が続く日本経済-浮上する「賃上げ停滞」のリスク

2016年03月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――低空飛行が続く日本経済

2――消費低迷の理由

個人消費が低迷する理由として家計の節約志向や将来不安に伴う過剰貯蓄が挙げられることも多いが、これらは消費の長期停滞の主因ではない。かつて日本の家計貯蓄率は国際的に高いことで知られていた。しかし、高齢化の影響もあって長期にわたり低下傾向が続き、2013年度が▲1.3%、2014年度が0.1%と足もとの貯蓄率はほぼゼロ%となっている。貯蓄率の低下は、消費の伸びが可処分所得の伸びを上回っていることを意味する。個人消費低迷の主因は所得の伸び悩みにある。

国民経済計算によれば、2014年度の家計の可処分所得は289.1兆円で、ピーク時の1997年度(308.3兆円)と比べると20兆円近く少ない。その主因は雇用者報酬の減少で、2010年度からは5年連続で増加しているものの、2014年度の雇用者報酬は252.5兆円とピーク時の1997年度(279.0兆円)からは26.5兆円も減少している。

一方、企業は業績好調を続ける中で設備投資を抑制しているため、貯蓄投資差額が1990年代後半から黒字となっており、最近は30兆円前後の高水準での推移が続いている。本来は資金の借り手であるはずの企業部門が大幅な貯蓄超過を続けていることは決して健全な姿とはいえない。企業に滞留する余剰資金を家計に還流させることにより所得の増加を伴った個人消費の回復につなげることが経済活性化のためには不可欠だ。

国民経済計算によれば、2014年度の家計の可処分所得は289.1兆円で、ピーク時の1997年度(308.3兆円)と比べると20兆円近く少ない。その主因は雇用者報酬の減少で、2010年度からは5年連続で増加しているものの、2014年度の雇用者報酬は252.5兆円とピーク時の1997年度(279.0兆円)からは26.5兆円も減少している。

一方、企業は業績好調を続ける中で設備投資を抑制しているため、貯蓄投資差額が1990年代後半から黒字となっており、最近は30兆円前後の高水準での推移が続いている。本来は資金の借り手であるはずの企業部門が大幅な貯蓄超過を続けていることは決して健全な姿とはいえない。企業に滞留する余剰資金を家計に還流させることにより所得の増加を伴った個人消費の回復につなげることが経済活性化のためには不可欠だ。

3――賃上げ2%の意味

企業収益の大幅改善や政府からの賃上げ要請を受けて、2014年春闘では久しぶりにベースアップを実施する企業が相次いだ。しかし、円安や消費税率引き上げの影響で物価上昇率が急速に高まったため、2014年度の実質賃金は急速に落ち込んでしまった。2015年度はベースアップが前年度を上回ったことに加え、消費者物価上昇率が大きく低下したため、実質賃金上昇率はプラスに転じた。ただし、上昇率は小幅で安定的にプラスの伸びを確保するまでには至っていない。

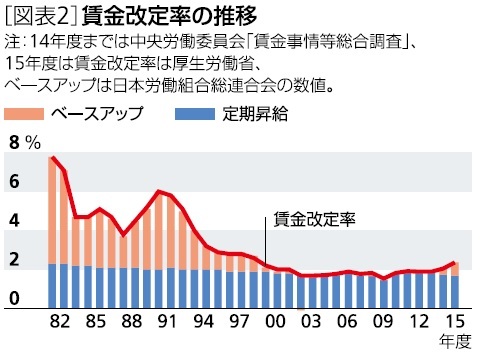

安倍首相はアベノミクスの成果として「2%の賃上げ」を実現したことを強調するが、この場合の2%は定期昇給を含んだもので、労働市場の平均賃金に影響を与えるのは定期昇給を除いたベースアップだ。2014年度の春季賃上げ率は2.19%(厚生労働省調べ)と13年ぶりの2%台となり、2015年度は2.38%とさらに伸びが高まった。しかし、このうちベースアップ部分は0.3~0.7%程度にすぎない[図表2]。10年以上にわたってベースアップがほとんどなかったことを思えば一歩前進したことは確かだが、そのペースは現時点ではきわめて緩やかなものにとどまっている。

安倍首相はアベノミクスの成果として「2%の賃上げ」を実現したことを強調するが、この場合の2%は定期昇給を含んだもので、労働市場の平均賃金に影響を与えるのは定期昇給を除いたベースアップだ。2014年度の春季賃上げ率は2.19%(厚生労働省調べ)と13年ぶりの2%台となり、2015年度は2.38%とさらに伸びが高まった。しかし、このうちベースアップ部分は0.3~0.7%程度にすぎない[図表2]。10年以上にわたってベースアップがほとんどなかったことを思えば一歩前進したことは確かだが、そのペースは現時点ではきわめて緩やかなものにとどまっている。

4――春闘の役割は依然大きい

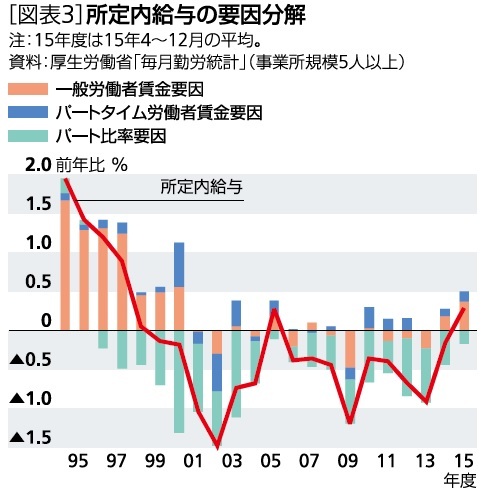

労働組合の組織率低下などから春闘賃上げ率と実際の賃金上昇率の関係が薄れているとの見方がある。確かに、近年は所定内給与の伸びがベースアップを下回り続けている。しかし、これは相対的に賃金水準の低いパートタイム労働者の割合が高まることにより、労働者一人当たりの賃金水準が押し下げられているためである。たとえば、2014年度はベースアップ約0.3%に対し、所定内給与は前年比▲0.2%の減少となったが、就業形態別にみると、一般労働者(前年比0.2%)、パートタイム労働者(前年比0.3%)ともに所定内給与は増加していた。ベースアップと労働者一人当たりの所定内給与の伸び率の差はパートタイム比率の上昇による平均賃金の低下(▲0.4%)によってほぼ説明できる。

また、2015年度はベースアップ約0.7%に対し、所定内給与の伸びは前年比0.3%(2015年4~12月の平均)となっている。パートタイム比率の上昇による押し下げは続いているが、前年度を上回るベースアップを反映し、一般労働者、パートタイム労働者ともに所定内給与の伸びが高まり、一人当たりの所定内給与も増加に転じている[図表3]。

このように、春闘賃上げ率と所定内給与の間には依然として強い相関関係がある。雇用の非正規化によって労働者一人当たりの平均賃金の伸びはベースアップよりも低くなるものの、ベースアップが高まった分だけ賃金上昇率が高まるという関係はかつてと大きく変わらない。

また、2015年度はベースアップ約0.7%に対し、所定内給与の伸びは前年比0.3%(2015年4~12月の平均)となっている。パートタイム比率の上昇による押し下げは続いているが、前年度を上回るベースアップを反映し、一般労働者、パートタイム労働者ともに所定内給与の伸びが高まり、一人当たりの所定内給与も増加に転じている[図表3]。

このように、春闘賃上げ率と所定内給与の間には依然として強い相関関係がある。雇用の非正規化によって労働者一人当たりの平均賃金の伸びはベースアップよりも低くなるものの、ベースアップが高まった分だけ賃金上昇率が高まるという関係はかつてと大きく変わらない。

5――国内最大のリスクは賃上げの停滞

2016年春闘を取り巻く環境を確認すると、失業率が約20年ぶりの低水準まで改善するなど労働需給面からの賃金上昇圧力は引き続き強く、円安、原油安の追い風もあって企業収益は好調を維持している。賃上げを継続するための経済の好環境は継続していると考えられる。

しかし、連合は2016年春闘の基本方針で、賃上げ要求水準を「2%程度を基準(定期昇給分を除く)」とし、2015年要求の「2%以上」からやや後退させた。また、個別企業の労働組合の動向をみても昨年を下回る賃金改善要求が目立つようになっている。

ここにきて、中国をはじめとした新興国経済の減速懸念、物価上昇率の低下など賃上げを抑制する要因も見られる。ただし、足もとの物価上昇率低下は、原油価格下落によるエネルギー価格の大幅低下が主因で、エネルギーを除いた消費者物価は1%程度の伸びを続けている。また、物価上昇がある程度継続してきたこともあり、かつてに比べ企業の値上げに対する抵抗感は小さくなっている。実際、食料、日用品、サービスなど幅広い品目で値上げが行われており、品目数でみると上昇品目数が7割近くになるなど、物価上昇の裾野は広がっている。

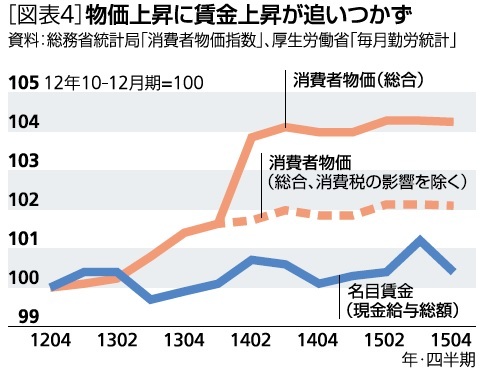

ここにきて、消費者物価の上昇ペースは鈍化しているが、安倍政権発足時(2012年10-12月期)から直近(2015年10-12月期)までの上昇率は4%を超えている。これに対し、同じ期間の名目賃金の伸びは0.4%にすぎない[図表4]。今後の原油価格の動向については不確実性が高いが、いずれ原油価格下落の影響は一巡する。その場合、消費者物価が1%を上回ってくる蓋然性はかなり高く、賃金上昇率が変わらなければ実質賃金は再び水面下に沈んでしまう。

日本銀行は消費者物価上昇率2%を目標として、2013年4月から「量的・質的金融緩和」を続けている。名目賃金上昇率が物価上昇率を上回ることをひとつの目安とすれば、日本銀行が2%の物価目標を掲げる中で目指すべき賃上げ率はベースアップで最低2%と考えられる。

1990年代後半以降の雇用情勢が極めて厳しかった時期と異なり、現在は企業の人手不足感はバブル期並みに高く、賃上げ率をより一層高めデフレ突入前の正常な状態に近づけるには絶好の機会といえる。ここで賃上げの動きが止まってしまえば、一時的に消費者物価上昇率が2%に達したとしても、実質賃金の大幅な低下によって個人消費が腰折れしてしまい、結果的に2%の物価上昇率を安定的に維持することはできなくなるだろう。

年明け以降、株価の大幅下落、円高の進展など日本経済への逆風が強まっているが、国内最大のリスクは2014年に始まった賃上げが停滞することで個人消費の回復がさらに遅れ、経済の好循環に向けた動きが途切れてしまうことだ。

しかし、連合は2016年春闘の基本方針で、賃上げ要求水準を「2%程度を基準(定期昇給分を除く)」とし、2015年要求の「2%以上」からやや後退させた。また、個別企業の労働組合の動向をみても昨年を下回る賃金改善要求が目立つようになっている。

ここにきて、中国をはじめとした新興国経済の減速懸念、物価上昇率の低下など賃上げを抑制する要因も見られる。ただし、足もとの物価上昇率低下は、原油価格下落によるエネルギー価格の大幅低下が主因で、エネルギーを除いた消費者物価は1%程度の伸びを続けている。また、物価上昇がある程度継続してきたこともあり、かつてに比べ企業の値上げに対する抵抗感は小さくなっている。実際、食料、日用品、サービスなど幅広い品目で値上げが行われており、品目数でみると上昇品目数が7割近くになるなど、物価上昇の裾野は広がっている。

ここにきて、消費者物価の上昇ペースは鈍化しているが、安倍政権発足時(2012年10-12月期)から直近(2015年10-12月期)までの上昇率は4%を超えている。これに対し、同じ期間の名目賃金の伸びは0.4%にすぎない[図表4]。今後の原油価格の動向については不確実性が高いが、いずれ原油価格下落の影響は一巡する。その場合、消費者物価が1%を上回ってくる蓋然性はかなり高く、賃金上昇率が変わらなければ実質賃金は再び水面下に沈んでしまう。

日本銀行は消費者物価上昇率2%を目標として、2013年4月から「量的・質的金融緩和」を続けている。名目賃金上昇率が物価上昇率を上回ることをひとつの目安とすれば、日本銀行が2%の物価目標を掲げる中で目指すべき賃上げ率はベースアップで最低2%と考えられる。

1990年代後半以降の雇用情勢が極めて厳しかった時期と異なり、現在は企業の人手不足感はバブル期並みに高く、賃上げ率をより一層高めデフレ突入前の正常な状態に近づけるには絶好の機会といえる。ここで賃上げの動きが止まってしまえば、一時的に消費者物価上昇率が2%に達したとしても、実質賃金の大幅な低下によって個人消費が腰折れしてしまい、結果的に2%の物価上昇率を安定的に維持することはできなくなるだろう。

年明け以降、株価の大幅下落、円高の進展など日本経済への逆風が強まっているが、国内最大のリスクは2014年に始まった賃上げが停滞することで個人消費の回復がさらに遅れ、経済の好循環に向けた動きが途切れてしまうことだ。

(2016年03月07日「基礎研マンスリー」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【低空飛行が続く日本経済-浮上する「賃上げ停滞」のリスク】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

低空飛行が続く日本経済-浮上する「賃上げ停滞」のリスクのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!