- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 【両輪の施策が好循環を生む】日本経済再生の鍵は「働きたい女性・高齢者の活用」と「個人消費の回復」

【両輪の施策が好循環を生む】日本経済再生の鍵は「働きたい女性・高齢者の活用」と「個人消費の回復」

基礎研REPORT(冊子版) 2016年2月号

経済研究部 経済調査部長 斎藤 太郎

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――女性、高齢者の労働参加拡大による潜在成長率への影響

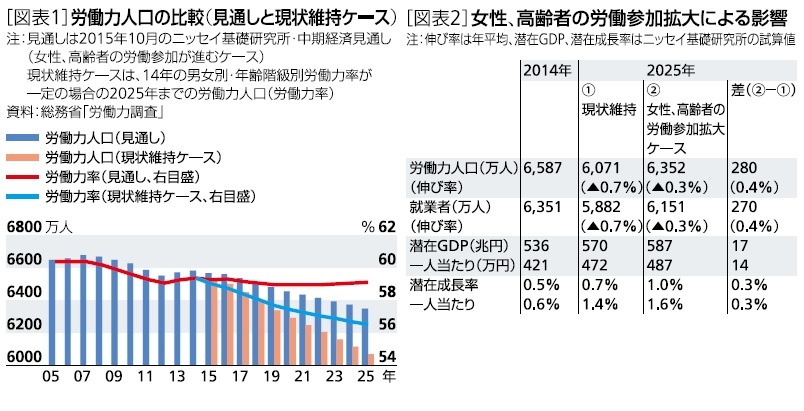

ニッセイ基礎研究所の中期経済見通し(2015年10月発表)では、今後10年間で、男性は60歳代の労働力率が現在よりも10ポイント程度上昇(60~64歳:77.6%→87.5%、65~69歳:52.5%→61.4%)、女性は25~54歳の労働力率が70%台から80%前後まで上昇することを想定している。

2014年時点の男女別・年齢階級別の労働力率が今後変わらないと仮定すると、労働力率が相対的に低い高齢者の割合が高まることにより全体の労働力率は低下し続け、2025年には56.5%と2014年の59.4%から3ポイント程度低下する。また、15歳以上人口の減少ペースは今後加速するため、15歳以上人口に労働力率をかけあわせた労働力人口は2025年には6071万人となり、2014年よりも516万人も減少してしまう(年平均で▲0.7%の減少)。

一方、高齢者、女性の労働力率上昇を見込んだ中期経済見通しのケースでは2025年の労働力率は59.1%となり、現在とほぼ変わらない。この場合でも15歳以上人口の減少に伴い2025年の労働力人口は6352万人と2014年よりも235万人減少する(年平均で▲0.3%の減少)が、現状維持ケースと比べれば減少幅、減少ペースは大きく緩和される[図表1]。

潜在GDPは中長期的には労働、資本の投入量、技術進歩率によって決まるため、労働力人口の動向は先行きの潜在成長率を大きく左右する。

現状維持ケースと女性、高齢者の労働参加拡大ケースの潜在成長率への影響を試算すると、労働投入量の差により年平均で0.3%ポイントの差が生じる。中期経済見通しでは潜在成長率が足もとの0.5%程度から1%程度まで高まると想定しているが、女性、高齢者の労働参加が進まない現状維持ケースでは2025年の潜在成長率は0.7%程度にとどまる。また、一人当たりGDPでみると、女性、高齢者の労働参加拡大ケースでは足もとの0.6%から2025年には1.6%まで伸びが高まるが、現状維持ケースでは1.4%にとどまる。この結果、2025年の潜在GDPの水準は17兆円、一人当たりGDPでは14万円の差が生じることになる[図表2]。

2――需要面からみた影響

日本経済はバブル崩壊後、長期にわたり低迷が続いてきたが、その一因には需要不足の問題がある。実質雇用者報酬は1990年代半ばまでは増加を続けてきたが、その後はほとんど伸びておらず、このことが個人消費、実質GDPの低迷につながっている。この結果、GDPギャップはバブル崩壊以降、ほぼ一貫してマイナスとなっており、日本経済は慢性的に需要不足の状態に陥っている。日本経済再生の鍵は供給力の向上とともに、家計の所得増加を通じた個人消費の拡大を実現することにより、潜在成長率の上昇と需要不足の解消を両立させることである。

女性、高齢者の労働参加が進んだ場合、これまで以上に雇用の非正規化が進む可能性が高い。年齢階級別の非正規雇用比率が過去5年間と同じペースで上昇した場合、全体の労働力率がどの程度上昇するのかを試算すると、年齢階級毎の非正規化の進展に非正規雇用比率の高い女性、高齢者の構成比が高まる影響が加わり、非正規雇用比率の上昇ペースが加速し、2014年の37.4%から2025年には44.4%になるという結果となった。

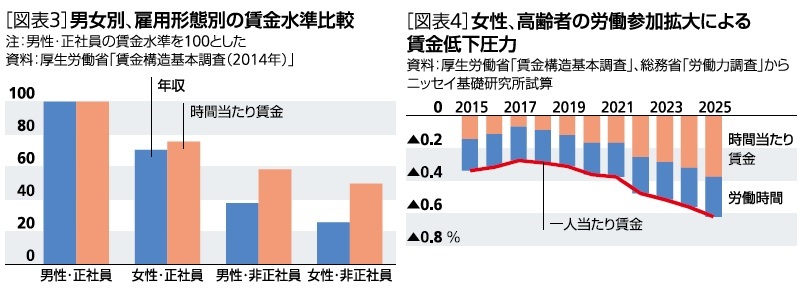

女性、高齢者の労働参加拡大に伴う雇用の非正規化自体は必ずしも悲観的に捉える必要はないが、問題となるのは、男女間、正規・非正規間の賃金水準の格差である。

男女別、雇用形態別の賃金水準を年収ベースで比較すると、男性・正社員を100とした場合、女性・正社員が70、男性・非正社員が38、女性・非正社員が26となる。年収ベースで比較した場合には正社員と非正社員の労働時間による違いが大きく影響しているが、時間当たり賃金でみても、男性・正社員100に対して、女性・正社員が76、男性・非正社員が59、女性・非正社員が50とかなりの格差があることがわかる[図表3]。

今後、女性、高齢者の労働力率が高まった場合、非正規比率が大きく高まることにより、労働者の平均賃金水準が下がることが見込まれる。ここで、男女別、年齢階級別、雇用形態別の賃金水準が今後変わらないとした場合の労働者一人当たりの賃金水準を試算すると、2010年代後半は年平均で▲0.3%程度、それ以降は押し下げ幅が徐々に拡大し、2025年には▲0.6%となった[図表4]。2025年までの年平均では▲0.4%となるが、そのうち時間当たり賃金の低下による部分が▲0.2%、労働時間の減少による部分が▲0.2%である。この結果、2025年の一人当たり平均の賃金水準は現在よりも▲4.5%低くなってしまう。

労働者の賃金水準が下がれば当然のことながら消費に下押し圧力がかかる。労働供給力が確保できても家計の所得水準の低下によって個人消費が低迷すれば、潜在GDPに見合うだけのGDPが達成されず、需給ギャップが拡大してしまう。賃金水準を引き上げることにより需要の拡大を図ることが重要である。

3――労働供給力の拡大と賃金上昇による消費拡大の両立

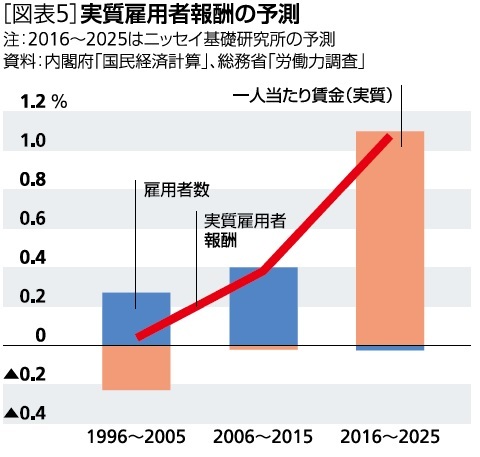

具体的には、今後10年間の実質雇用者報酬の伸びは過去10年平均の0.4%から1.1%へと高まると予想している[図表5]。内訳をみると、女性、高齢者の労働参加拡大を見込んでいるものの労働力人口は減少が避けられないため、雇用者数の伸びは小幅ながらマイナス(年平均で▲0.0%)となる。一方、一人当たり賃金(実質)の伸びは過去10年平均の▲0.0%から1.1%へと大きく高まる。すなわち、雇用者報酬の増加はすべて一人当たり賃金の伸びによることになる。なお、今後10年間の物価上昇率は平均で1%台前半を予想しており、名目の一人当たり賃金の伸びは平均で2.2%となる。

女性、高齢者の労働参加拡大による賃金低下圧力を考えると、名目2%程度、実質1%程度の賃上げを実現することはそれほど容易ではない。男女間、正規・非正規間の賃金格差の是正を進めながら労働生産性に応じた労働者一人当たり、時間当たり賃金の上昇を図ることが重要だ。

日本経済再生の鍵は女性、高齢者の労働参加拡大を通じて量的な労働供給力を高めるとともに、労働生産性に見合った賃上げを実現することにより家計の購買力を引き上げ、需要の拡大につなげていくことである。供給面、需要面双方の取組みを同時に進めていくことが求められる。

(2016年02月08日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【【両輪の施策が好循環を生む】日本経済再生の鍵は「働きたい女性・高齢者の活用」と「個人消費の回復」】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

【両輪の施策が好循環を生む】日本経済再生の鍵は「働きたい女性・高齢者の活用」と「個人消費の回復」のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!