- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 10年国債は金利指標としてどうか

10年国債は金利指標としてどうか

基礎研REPORT(冊子版) 2015年5月号

金融研究部 常務取締役 研究理事 兼 年金総合リサーチセンター長 兼 サステナビリティ投資推進室長 德島 勝幸

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

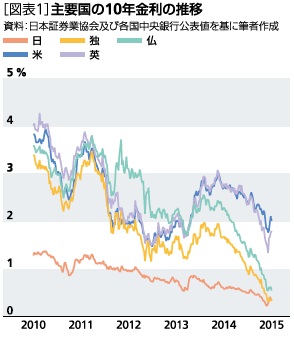

日本銀行による量的・質的金融緩和の影響は、既に円金利のイールドカーブ全体に及んでいる。それ以前から短い年限の金利はゼロに近い水準となっていたが、昨年10月末の追加緩和を受けて、短期から中期における金利は一時マイナスになり、より長い年限でも顕著に金利が低下している。この結果、金利そのものの見方を変質させる懸念が生じている。

1999年3月以降、日本の金利指標としては、最新に募集された10年物国債銘柄の流通利回り(単利)が用いられて来た。それ以前は、特定の10年長期国債を指標銘柄とし、その流通利回りを“長期金利”として用いていた。指標銘柄の要件としては、(1)発行量の多さと流動性の高さ、(2)残存期間が十分に残っていること、(3)クーポンが市場金利に近いこと等が挙げられていた1。これらの要件を満たす候補の中から、市場取引の中で自然と合意が形成されたのである。ただし、指標銘柄の交代が遅くなって残存年数が8年程度にまで短くなっていた例もあり、現在用いている“(10年)長期金利”とは異なる意味合いのものであった。

異次元の金融緩和では、日本銀行が大量に国債を購入するため、財政ファイナンス構造になっているとして、ハイパーインフレーションをもたらすとか、日本の財政健全化が損なわれているといった批判も根強い。日本銀行は新規に発行される国債そのものを購入しているのではなく、既発債を流通市場で購入しており、現在の時点で財政ファイナンスであると断言するのは適切ではないだろう。

しかし、中央銀行による国債の大量購入は、デフレ脱却という政策目的を達成するために採られた臨時措置であるべきだろう。米国がQE3と呼ばれた量的緩和を早期に打ち切ったのは、経済が順調に回復したことに加え、量的緩和を長期継続することによる副作用を懸念したためである。日本銀行の国債購入もマネーに色がない以上、金利水準の低下だけでなく、国債の市場流通が減少するという影響も生じている。

日本銀行の国債大量買入れによって、実際の流通市場では、短期及び中期の国債流通市場が時に麻痺状態となっており、10年国債ですら正常な取引状況でなくなることがある。最新銘柄の取引が複数営業日にわたって成立しなかった例も見られる。長期金利のボラティリティは著しく低下していたが、この2月の長期国債入札が不調に終わって以降、変動性が再び高まっている。

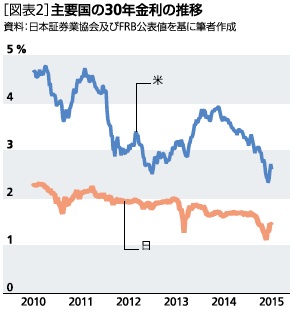

変動性は上昇したように見えるが、実際は0.3~0.4%での小動きであり、引続き10年国債利回りを“長期金利”の指標として用いることの妥当性が失われているのではなかろうか。むしろ超長期国債の利回りの方が、市場のダイナミズムを反映してより適切であるかもしれない。かつての米国国債は、30年物の利回りを指標として用いていた。他の先進国において超長期国債を20年債・30年債と並存している例は珍しいが、日本では段階的に超長期年限への国債発行を拡大したことに加えて、国債の大量発行が必要なことから、一方に寄せることも出来なくなっている。

グローバルには、30年国債利回りの方が金利指標として一般的であるように考えられるが、20年と30年とどちらの年限が指標性を獲得するかは、市場取引を通じて自然に決まって来るのではなかろうか。住宅ローンや保険会社の抱える負債の基準金利等影響の及ぶものも少なくないために、流通市場の動向を慎重に見守る必要があるだろう。少なくとも、現状で10年国債利回りが必ずしも適切な長期金利になっていない可能性が高いと認識しながら、市場に臨むべき状況になっているのである。

(2015年05月12日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

03-3512-1845

- 【職歴】

・1986年 日本生命保険相互会社入社

・1991年 ペンシルバニア大学ウォートンスクールMBA

・2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社に出向

・2008年 ニッセイ基礎研究所へ

・2025年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・日本ファイナンス学会

・証券経済学会

・日本金融学会

・日本経営財務研究学会

德島 勝幸のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/03 | アクティブ運用かパッシブ運用か | 德島 勝幸 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/05/09 | ESGからサステナビリティへ~ESGは目的達成のための手段である~ | 德島 勝幸 | 基礎研レター |

| 2024/07/03 | 見直しを迫られる国内債券パッシブ運用 | 德島 勝幸 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2024/06/07 | アセットオーナー・プリンシプルへの期待-資産運用高度化の要 | 德島 勝幸 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【10年国債は金利指標としてどうか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

10年国債は金利指標としてどうかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!