- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- 漁業の復興:担い手

コラム

2011年10月06日

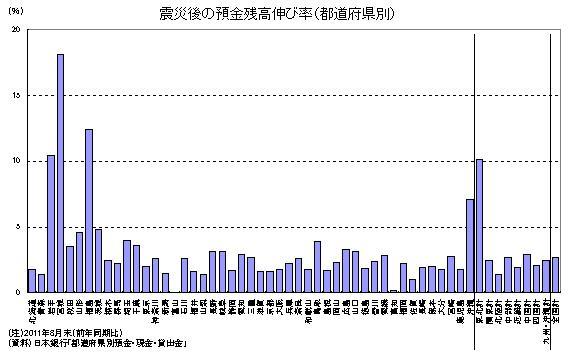

まだ本格的な復興予算を組んだ第3次補正が国会を通っていないが、支援の手などが被災地に入ってきている。物資とともに、お金も被災地で交付金や各種保険金などから預金が増えている。

復旧の段階では物資、お金を被災者のところに届けることは必要不可欠だ。しかし、現金を個人にただ配っても復興支援にはならない。雇用を生み出し若い世代がそこで働くという道筋がなければ「復興」ではない。

漁業問題ももめている。被災地域は日本有数の漁業地域。それと同時に高齢化率が日本の平均(23.1%)を上回り軒並み30%台と超高齢化地域でもある。魚の消費が減少する中、燃料価格の高騰などで経営的には多くの漁業が苦しい状況にあった。後継者問題も抱えこのままでいくと漁業が成り立たないという危機まで発生していた。

今回の被災を受けて宮城県と岩手県はまったく違った対応を決めている。宮城県は水産業拠点の集約(1/3程度)と再編を掲げる。岩手県は原則として全ての漁港を復旧する考えだ。

また宮城は、漁業法に定められている漁業権免許の優先順位を改めて、民間にも開放するとした構想も打ち上げている( 5月10日、村井宮城県知事が大震災復興会議で提案)。

議論は民間開放かどうかで真っ二つに分かれているイメージを受ける。民間開放を望む論者からすれば、このままの高齢化ではいずれ漁師はいなくなると主張する。民間開放に反対する論者からすれば、民間が入ると豊かな漁場があらされ、魚が壊滅してしまうという。

どちらの話も説得力がある。しかし、最終的に漁業という生業を残し、そこに後世の若い担い手ができなければ復興ではない。個人的には民間参入などいろいろなことを試す中でなんとか、この豊かな海・魚を残し漁業という生業を残してほしい。

やり方が県で違ってもいいと思う。喧々諤々もっと現在の漁業関係者、民間、そして何より若い世代の意見を取り入れ、もっともっといろいろな取り組みを起こして欲しい。

また漁業に関するリスクヘッジを行なうための漁業の共済の仕組みなどかなり変化がなければならない。大型魚、養殖でしか経営が成り立たないのでは多くの漁港は残れない。また台風などである地域が、漁業ができない時に、他の地域とどうリスクヘッジを行なえるか、そんな制度もより拡充されなければならない。

先日仙台で秋刀魚を食べた。やっと宮城で陸揚げされたものだという。おいしかった。日本で取れたおいしい魚を食べ続けたい。

復旧の段階では物資、お金を被災者のところに届けることは必要不可欠だ。しかし、現金を個人にただ配っても復興支援にはならない。雇用を生み出し若い世代がそこで働くという道筋がなければ「復興」ではない。

漁業問題ももめている。被災地域は日本有数の漁業地域。それと同時に高齢化率が日本の平均(23.1%)を上回り軒並み30%台と超高齢化地域でもある。魚の消費が減少する中、燃料価格の高騰などで経営的には多くの漁業が苦しい状況にあった。後継者問題も抱えこのままでいくと漁業が成り立たないという危機まで発生していた。

今回の被災を受けて宮城県と岩手県はまったく違った対応を決めている。宮城県は水産業拠点の集約(1/3程度)と再編を掲げる。岩手県は原則として全ての漁港を復旧する考えだ。

また宮城は、漁業法に定められている漁業権免許の優先順位を改めて、民間にも開放するとした構想も打ち上げている( 5月10日、村井宮城県知事が大震災復興会議で提案)。

議論は民間開放かどうかで真っ二つに分かれているイメージを受ける。民間開放を望む論者からすれば、このままの高齢化ではいずれ漁師はいなくなると主張する。民間開放に反対する論者からすれば、民間が入ると豊かな漁場があらされ、魚が壊滅してしまうという。

どちらの話も説得力がある。しかし、最終的に漁業という生業を残し、そこに後世の若い担い手ができなければ復興ではない。個人的には民間参入などいろいろなことを試す中でなんとか、この豊かな海・魚を残し漁業という生業を残してほしい。

やり方が県で違ってもいいと思う。喧々諤々もっと現在の漁業関係者、民間、そして何より若い世代の意見を取り入れ、もっともっといろいろな取り組みを起こして欲しい。

また漁業に関するリスクヘッジを行なうための漁業の共済の仕組みなどかなり変化がなければならない。大型魚、養殖でしか経営が成り立たないのでは多くの漁港は残れない。また台風などである地域が、漁業ができない時に、他の地域とどうリスクヘッジを行なえるか、そんな制度もより拡充されなければならない。

先日仙台で秋刀魚を食べた。やっと宮城で陸揚げされたものだという。おいしかった。日本で取れたおいしい魚を食べ続けたい。

(2011年10月06日「研究員の眼」)

03-3512-1837

経歴

- ・ 1992年 :日本生命保険相互会社

・ 1995年 :ニッセイ基礎研究所へ

・ 2025年から現職

・ 早稲田大学・政治経済学部(2004年度~2006年度・2008年度)、上智大学・経済学部(2006年度~2014年度)非常勤講師を兼務

・ 2015年 参議院予算委員会調査室 客員調査員

矢嶋 康次のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/21 | トランプ1.0のトラウマ-不確実性の高まりが世界の活動を止める | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/12 | 供給制約をどう乗り切るか-設備投資の増勢を維持するために | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/07 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 基礎研マンスリー |

| 2024/12/03 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【漁業の復興:担い手】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

漁業の復興:担い手のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!