- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- ライフデザイン >

- 【令和時代の2人の姿】入籍月の変化にみる「イマドキの選択」とは

【令和時代の2人の姿】入籍月の変化にみる「イマドキの選択」とは

生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――「真夏の入籍」の増加?

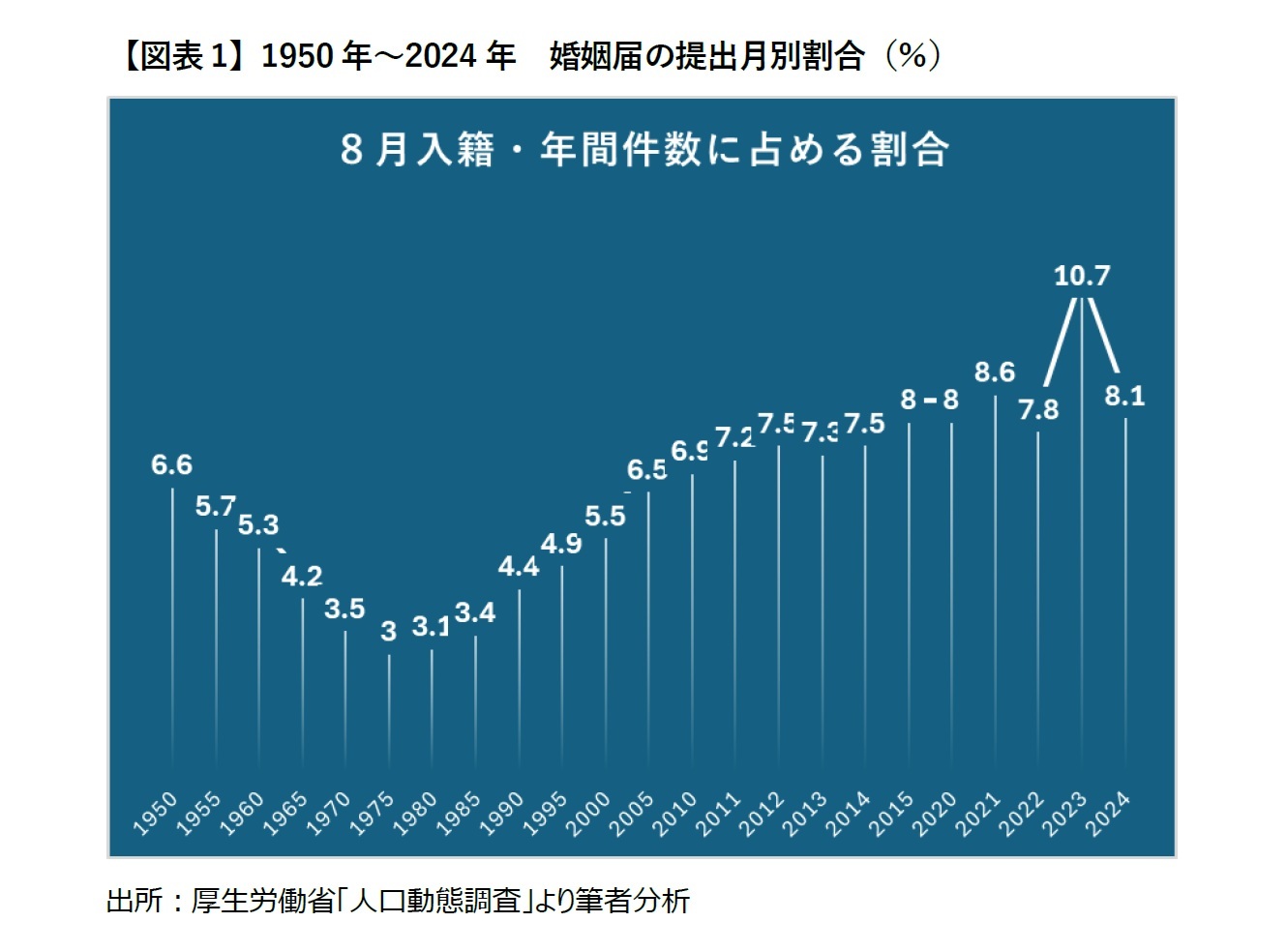

ただ、100%を12ヵ月で割ると8.3%/月となるため、2015年~現在の8月の8%台をもって、とりわけ多い(多くのカップルが入籍する傾向がある)月であるとは言い切れない。

しかし、ここで新たな疑問が生じてくる。戦後から2010年あたりまで、8月の入籍割合が少ない。特に1970年代~85年までは3%台と低すぎるほどに低い。

ということは、ほかのどの月が8月の割合を低めるぐらいに入籍が多かったのだろうか。

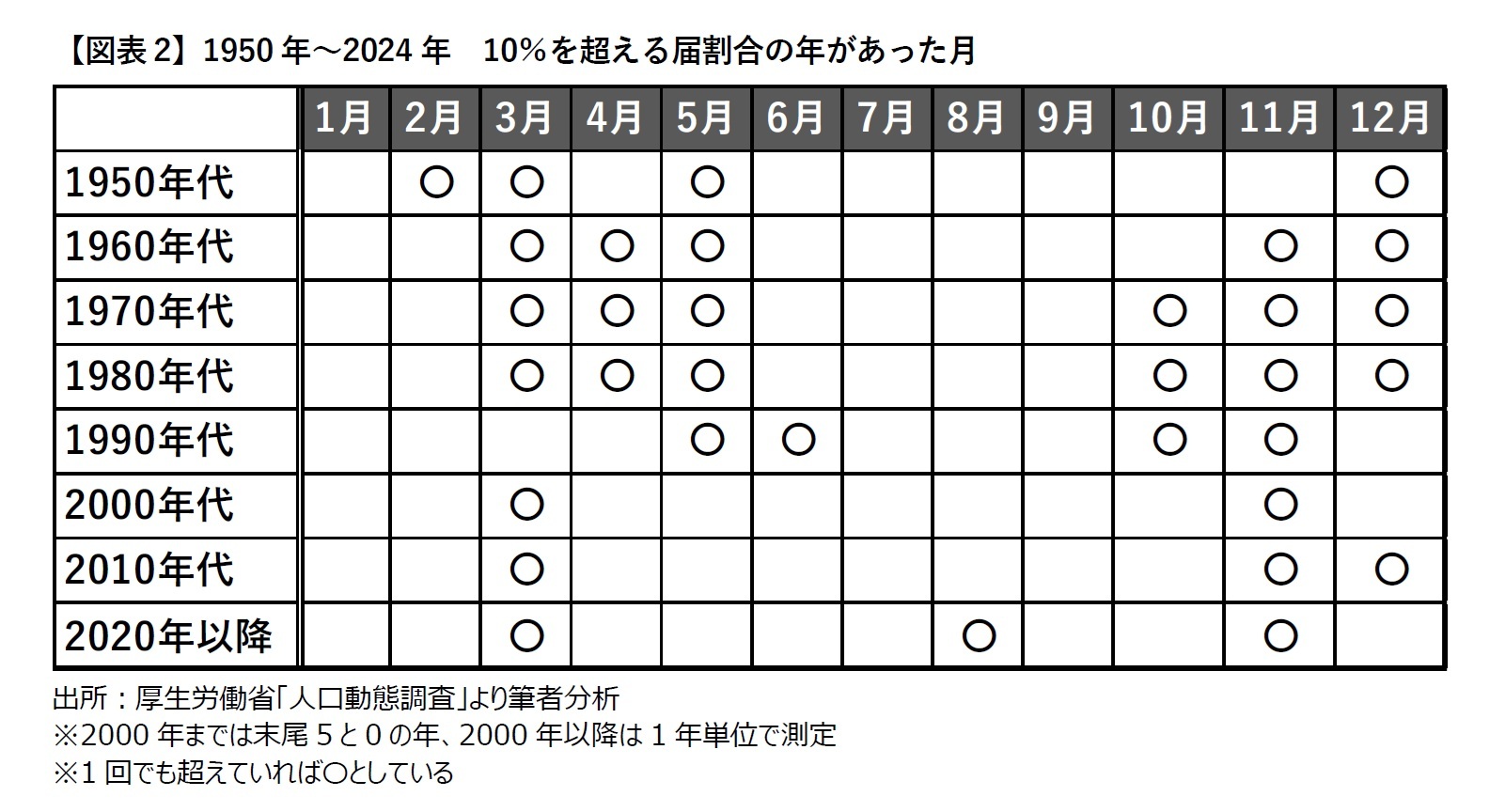

2――人気入籍月の変化

3――昭和平成のあるべき婚からの脱却へ

ちなみに、どうして春秋年末に集中しなくなったかについては、3つの理由があると考えている。

察している読者も少なくないと思うが、ナシ婚(挙式や披露宴のカット)が中長期でみて増加していることがまず挙げられる。リクルートブライダル総研の「結婚総合意識調査2024」によれば、披露宴やウェディングパーティを実施した割合は、

20代以下: 2019年51.7%、2024年45.5%

30代 : 2019年49.6%、2024年44.3%

となっている。

招待客を気にしなくてもいいのであれば、天候や気候を特段気にする必要もない。写真撮影のみの結婚も2024年12.6%(2020年6.3%)、ウェディングイベントは全くしていないとする回答割合も22.2%(同19.9%)となっている。

2点目はあまり一般的に指摘されていないが、同じ春でも3月だけは人気月として残留している一方、4月と5月が消えた理由として、「共働き夫婦の増加」があるのではないかと考えられる。

筆者が20代だった1990年代までは、専業主婦世帯が共働き世帯よりも多く、「寿退社」という今となっては死語も存在した。

女性が仕事を辞めるのであれば、男性の仕事都合のみで入籍時期や、入籍にともなうイベントの時期を決めやすい。しかし、双方とも働きつづける中では、4月にどちらかが異動して新天地での慣れない業務を学ばねばならない上に、招待客も様変わりしてしまう、といった問題が生じやすくなる。こういった背景で、新年度が4月に開始する企業が圧倒的な中で、4月入籍が1960~80年代のような人気を見せなくなったのではないだろうか。

最後に3点目として、「コスパ・タイパ重視のZ世代が婚姻多発年齢1にある」ことがあげられる。5月はゴールデンウィークがあるから新婚旅行に行きやすい、と考えるのは中高年世代の発想で、Z世代は「新婚旅行」「リゾート挙式」などをするには割高だ、といった風に考えるのである。

筆者はZ世代の親世代で、周囲に大学生や20代の社会人の子をもつ同世代の親が多くいる。先日もある女性から「うちの息子は結婚式にかかるイベント費用が安い1月に決めました。12月はクリスマスシーズンでロマンティックな演出が多く、加えて月の後半は年末料金でとにかく高いんです。その分、お正月明けの1月が安かったので決めていました」という話をうかがった。安定した職をもった共働きカップルであっても、こういったコスパ優先の選択をしている。ただ、価格だけを追求するのであればもっと月で差がつくかもしれないが、全体的に入籍月の平準化が発生しているため2、2人の記念日に入籍するなど、「2人だけの価値観」を最優先している、という見方もできるだろう。

とはいえ、この10年間でみると、婚姻届の数の36%に達する離婚届が提出される大離婚化社会ニッポンという現実もある。結婚式も大事だが、その後の結婚生活が末永くうまくいくよう、社会がサポートしていくこともとても重要である。大未婚社会の中でようやく出会えた2人を、中長期的にサステナブルに応援していきたい。

1 国の婚姻統計(人口動態調査)を分析すると、初婚同士婚を果たした男女の母集団の7割超が、34歳までの男性と30歳までの女性で形成されている。

2 2024年の月別件数割合(%):1月8.2、2月7.7、3月11.5、4月6.2、5月9.5、6月6.6、7月9.7、8月8.1、9月5.7、10月6.7、11月10.8、12月9.2

(2025年11月17日「基礎研レター」)

03-3512-1878

- プロフィール

1995年:日本生命保険相互会社 入社

1999年:株式会社ニッセイ基礎研究所 出向

【委員歴/ご依頼順(現職優先)】

1.政府

・【総務省統計局】

「令和7年国勢調査有識者会議」構成員(2021年~)

・【こども家庭庁】

「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会」構成員(2025年度)

「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」構成員(2024~2025年度)

「令和5年度「地域少子化対策に関する調査事業」委員会委員」(2023年度)

・【内閣府特命担当大臣(少子化対策)主宰】

「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」構成員(2021年~2022年)

「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」構成メンバー(2016年)

・【内閣府男女共同参画局】

「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」構成員(2021年~2022年)

・【内閣府】

「令和3年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 企画委員会 委員」(内閣府委託事業)(2021年~2022年)

「地域少子化対策重点推進交付金」事業選定審査員(2017年~2018年)

「地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と優良事例調査 企画・分析会議委員(2016年~2017年)

2.自治体

・【富山県】

「県政エグゼクティブアドバイザー」(2023年~)

「富山県子育て支援・少子化対策県民会議 委員」(2022年~)

「富山県成長戦略会議真の幸せ(ウェルビーイング)戦略プロジェクトチーム 少子化対策・子育て支援専門部会委員」(2022年)

・【高知県】

「元気な未来創造戦略推進委員会 委員」(2024年度~)

「中山間地域再興ビジョン検討委員会 委員」(2023年度)

・【三重県】

「人口減少対策有識者会議 有識者委員」(2023年度~)

・【愛知県豊田市】

「豊田市総合計画推進会議 有識者委員」(2025年度~)

・【石川県】

「少子化対策アドバイザー」(2023年度)

・【長野県伊那市】

「伊那市新産業技術推進協議会委員/分野:全般」(2020年~2021年)

・【佐賀県健康福祉部男女参画・こども局こども未来課】

「子育てし大県“さが”データ活用アドバイザー」(2021年)

・【愛媛県松山市】

「まつやま人口減少対策推進会議」専門部会・結婚支援ビッグデータ・オープンデータ活用研究会メンバー(2017年度~2018年度)

3.民間団体

・【東京商工会議所】

東京における少子化対策専門委員会 学識者委員(2023年~)

・【愛媛県法人会連合会】

えひめ結婚支援センターアドバイザー委員(2016年度~)

・【公益財団法人東北活性化研究センター】

「人口の社会減と女性の定着」に関する情報発信/普及啓発検討委員会 委員長(2021年~)

「人口の社会減と女性の定着」に関する意識調査/検討委員会 委員長(2020年~2021年)

・【中外製薬株式会社】

「ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理委員会(通称:研究倫理委員会) 委員」(2020年~)

・【主宰研究会】

地方女性活性化研究会(2020年~)

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

日本労務学会 会員

日本性差医学・医療学会 会員

日本保険学会 会員

性差医療情報ネットワーク 会員

JADPメンタル心理カウンセラー

JADP上級心理カウンセラー

天野 馨南子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/17 | 【令和時代の2人の姿】入籍月の変化にみる「イマドキの選択」とは | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/10/20 | 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 | 天野 馨南子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/22 | 【少子化対策データ考】コロナ時の若年移動抑制で大阪府が非少子化1位へ | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/09/01 | 【少子化対策データ考】若者の2人に1人は「両親が羨ましくない」未婚化ニッポンの姿 | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月17日

【令和時代の2人の姿】入籍月の変化にみる「イマドキの選択」とは -

2025年11月17日

QE速報:2025年7-9月期の実質GDPは前期比▲0.4%(年率▲1.8%)-トランプ関税の影響が顕在化し、6四半期ぶりのマイナス成長 -

2025年11月14日

マレーシアGDP(2025年7-9月期)~内需は底堅く、外需は純輸出が改善 -

2025年11月14日

保険と年金基金における各種リスクと今後の状況(欧州 2025.10)-EIOPAが公表している報告書(2025年10月)の紹介 -

2025年11月14日

中国の不動産関連統計(25年10月)~販売が一段と悪化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【【令和時代の2人の姿】入籍月の変化にみる「イマドキの選択」とは】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

【令和時代の2人の姿】入籍月の変化にみる「イマドキの選択」とはのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!