- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 年金の「年収の壁」が実質引上げ!? 4月からは残業代を含まない判定も~年金改革ウォッチ 2025年11月号

年金の「年収の壁」が実質引上げ!? 4月からは残業代を含まない判定も~年金改革ウォッチ 2025年11月号

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 ―― 先月までの動き

2 ―― ポイント解説:国民年金の第3号被保険者を判定する運営の変更

*1 2025年10月1日に発出された厚生労働省の通知(労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて)による。同省によるQ&Aも公表されている。

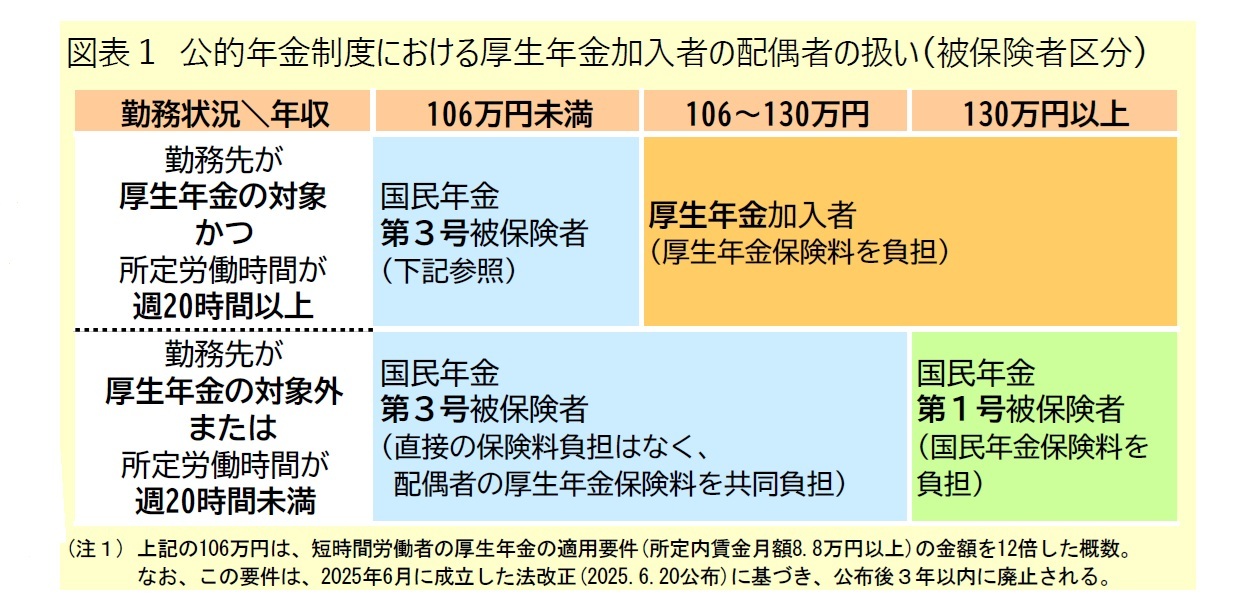

公的年金の加入者は大きく3つに区分される。まず、70歳未満の正社員などは厚生年金の加入者となり、次に、厚生年金加入者に扶養される配偶者で日本に居住する20~59歳の人は、国民年金の第3号被保険者となる。最後に、日本に居住する20~59歳の人で、厚生年金加入者にも第3号被保険者にも該当しない人は、第1号被保険者となる。

いわゆる「130万円の壁」は、第3号被保険者の要件のうち「扶養される」の部分を判定する基準の1つ(年収130万円未満)である。しかし、前述のように厚生年金が優先して適用されるため、年収が130万円未満であっても厚生年金の対象となる勤務状況や賃金の場合は、第3号被保険者にならず厚生年金の加入者となる(図表1の上段右)。

言い換えれば、130万円の壁が問題となるのは厚生年金の対象とならない勤務状況の場合(図表1の下段)に限られ、厚生年金の対象となりうる勤務状況の場合(図表1の上段)には影響しない。

130万円に該当するか否かは、今後1年間の収入の見込みで判断される。この収入は配当収入などの様々な収入が対象となっており、給与収入における残業代も含まれる。そのため、第3号被保険者の中には、年収が130万円を超えないように残業などを控える人々が存在する。

そこで、2026年4月からは、給与収入のみの場合は労働契約で決められた賃金から見込まれる年間収入で判定し、労働契約に明確な規定がなく予め金額を見込みにくい残業代等は年間収入の見込みに含めない、という運営が行われる*2。

加えて、当初は想定されなかった臨時収入によって結果的に年間収入が130万円以上になった場合は、その臨時収入が社会通念上妥当な範囲に留まれば130万円未満と同様に扱う、という運営が行われる。このような場合については、一時的な収入変動であるという事業主の証明を添付すれば連続2回までは130万円未満と同様に扱うという運営が、2023年10月から当面の措置として行われてきた。しかし、変更後の運営は恒久的な措置として行われる。

*2 労働契約で決められた賃金から判定する点や残業代を含めずに判定する点は、いわゆる「106万円の壁」の判定と同じである。しかし、「106万円の壁」の基準(厳密には月8.8万円)は最低賃金法に基づいており賞与を含まないのに対して、今回導入される「130万円の壁」の基準は労働基準法に基づいており賞与等を含む点には、注意が必要である。

3|今後の課題:労使は第3号被保険者の縮小と将来的な廃止等を要望

3|今後の課題:労使は第3号被保険者の縮小と将来的な廃止等を要望これらの変更は、「130万円の壁」の引上げとまでは言えないものの、残業代等が判定の際に考慮されないため、第3号被保険者が「130万円の壁」を気にして残業を控えることに対しては、一定の抑制効果を期待できる。図表2のように残業を行っているパート労働者は限られるが、変更されなかった場合と比べれば、人手不足の中で安価な労働力の確保が可能になる点や物価上昇下で安価な商品提供が可能になる点で、該当する第3号被保険者だけでなく、社会にとってもメリットとなりうる。

しかし、賃金が上昇する中で「130万円の壁」を意識して第3号被保険者が労働契約上の所定労働時間をさらに抑えることや、第3号被保険者が企業の社会保険料負担が不要な労働力として供給されることで第3号被保険者以外の賃金を抑制するなどの労働市場への影響は、この変更後も残る。

女性の雇用に関する制度の改善や厚生年金の適用拡大などを背景に、第3号被保険者の人数や女性における割合は低下傾向にある(図表3)。他方で、人手不足の中で「130万円の壁」は労使双方において課題となっており、経団連や連合は、さらなる適用拡大を通じた第3号被保険者の縮小に加えて、第3号被保険者制度の将来的な再構築や廃止を求めている。この制度については直接的な保険料負担の有無が話題になりがちだが*3、今回の変更を機に労働市場への影響が注目されることを期待したい。

女性の雇用に関する制度の改善や厚生年金の適用拡大などを背景に、第3号被保険者の人数や女性における割合は低下傾向にある(図表3)。他方で、人手不足の中で「130万円の壁」は労使双方において課題となっており、経団連や連合は、さらなる適用拡大を通じた第3号被保険者の縮小に加えて、第3号被保険者制度の将来的な再構築や廃止を求めている。この制度については直接的な保険料負担の有無が話題になりがちだが*3、今回の変更を機に労働市場への影響が注目されることを期待したい。

*3 この論点については、拙稿「専業主婦が国民年金保険料を納める制度に変えると、低所得者が不利に!?」を参照。

(2025年11月11日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/11 | 年金の「年収の壁」が実質引上げ!? 4月からは残業代を含まない判定も~年金改革ウォッチ 2025年11月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月11日

年金の「年収の壁」が実質引上げ!? 4月からは残業代を含まない判定も~年金改革ウォッチ 2025年11月号 -

2025年11月11日

Investors Trading Trends in Japanese Stock Market:An Analysis for October 2025 -

2025年11月11日

投資部門別売買動向(25年10月)~信託銀行が6カ月ぶりに買い越し~ -

2025年11月11日

東京オフィス賃料は上昇基調が強まる。REIT市場は6カ月連続で上昇-不動産クォータリー・レビュー2025年第3四半期 -

2025年11月11日

基礎研REPORT(冊子版)11月号[vol.344]

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年金の「年収の壁」が実質引上げ!? 4月からは残業代を含まない判定も~年金改革ウォッチ 2025年11月号】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年金の「年収の壁」が実質引上げ!? 4月からは残業代を含まない判定も~年金改革ウォッチ 2025年11月号のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!