- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 5%成長の割には冴えない中国経済-米中摩擦・不動産不況・デフレ圧力-好調の裏でくすぶる3つの不安

5%成長の割には冴えない中国経済-米中摩擦・不動産不況・デフレ圧力-好調の裏でくすぶる3つの不安

経済研究部 主任研究員 三浦 祐介

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――経済対策:需要喚起は継続、過当競争対策は強化の方向

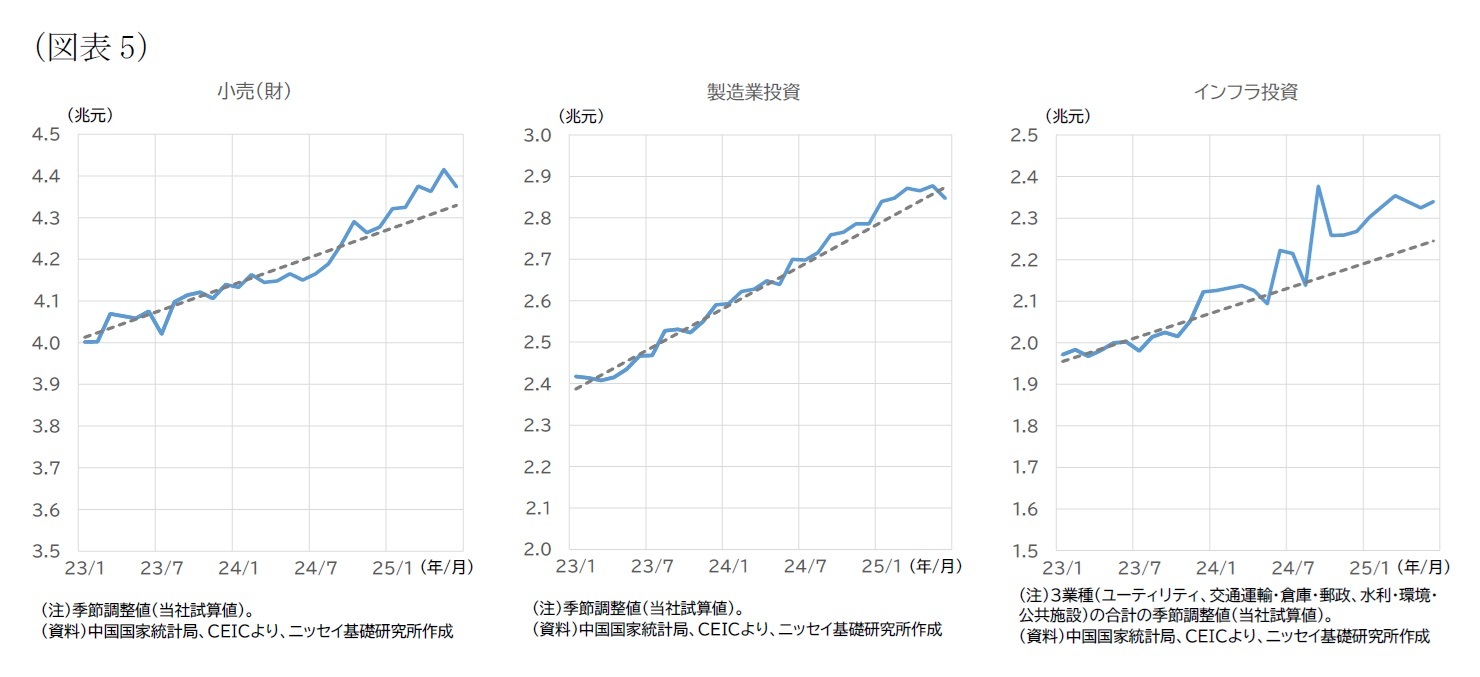

不動産不況や米中摩擦の下押し圧力に対して、2024年以来、中国政府は経済対策を段階的に強化している。とくに最大の課題である需要不足に対する打ち手として、消費財の買い替え支援、設備更新支援、インフラ建設等の重要プロジェクト推進の3本柱で、需要喚起のための財政出動が強化されている。小売(財)、製造業投資、インフラ投資の3指標(図表5)について、23年中のトレンド(図表中の点線)をゼロコロナ政策終了後の基調とすると、いずれも経済対策強化後に上向いており、効果が出ていることがうかがえるが、足元では増勢がやや鈍っており、これら対策についても効果の息切れ感が懸念され始めている。

とは言え、現時点で想定される程度の減速であれば、通年で+5%前後の成長率目標達成は可能とみられる。このため、経済対策は、当面様子見姿勢での運営となるだろう。会議でも、財政政策については「政府債券の発行と使用を加速し、資金使用効率を高める」とされたのみで、補助金の積み増しといった追加対策への言及はなかった。金融ツールを活用したサービス消費の供給強化7や先般発表された国による中国版「児童手当」8に代表される民生の改善策を通じた消費の底上げ、民間活力の活性化を通じた投資促進など、供給側の改革に軸足を移しつつあると考えられる。むろん、外需や不動産市場などが想定以上に悪化した場合には、過去2年と同様、秋口に追加経済対策が検討されるだろう。また、利下げ実施のトーンは以前よりも弱まっているが、実質金利は高止まりしているため、年内に追加利下げが実施される可能性はある。

6 国債(超長期特別国債含む)および地方政府専項債。

7 例えば、中国人民銀行は、25年5月、宿泊・飲食や文化・体育・娯楽、教育等のサービス消費などに対する金融機関の融資を支援するために、低利で資金を供給する再貸出の新たな枠組みを設けた。

8 満3歳までを対象に1人当たり年間3,600元を支給するもの。一部の地方政府は既に独自に導入を進めてきた(片山ゆき(2025)「消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70)」(ニッセイ基礎研究所『保険・年金フォーカス』))。

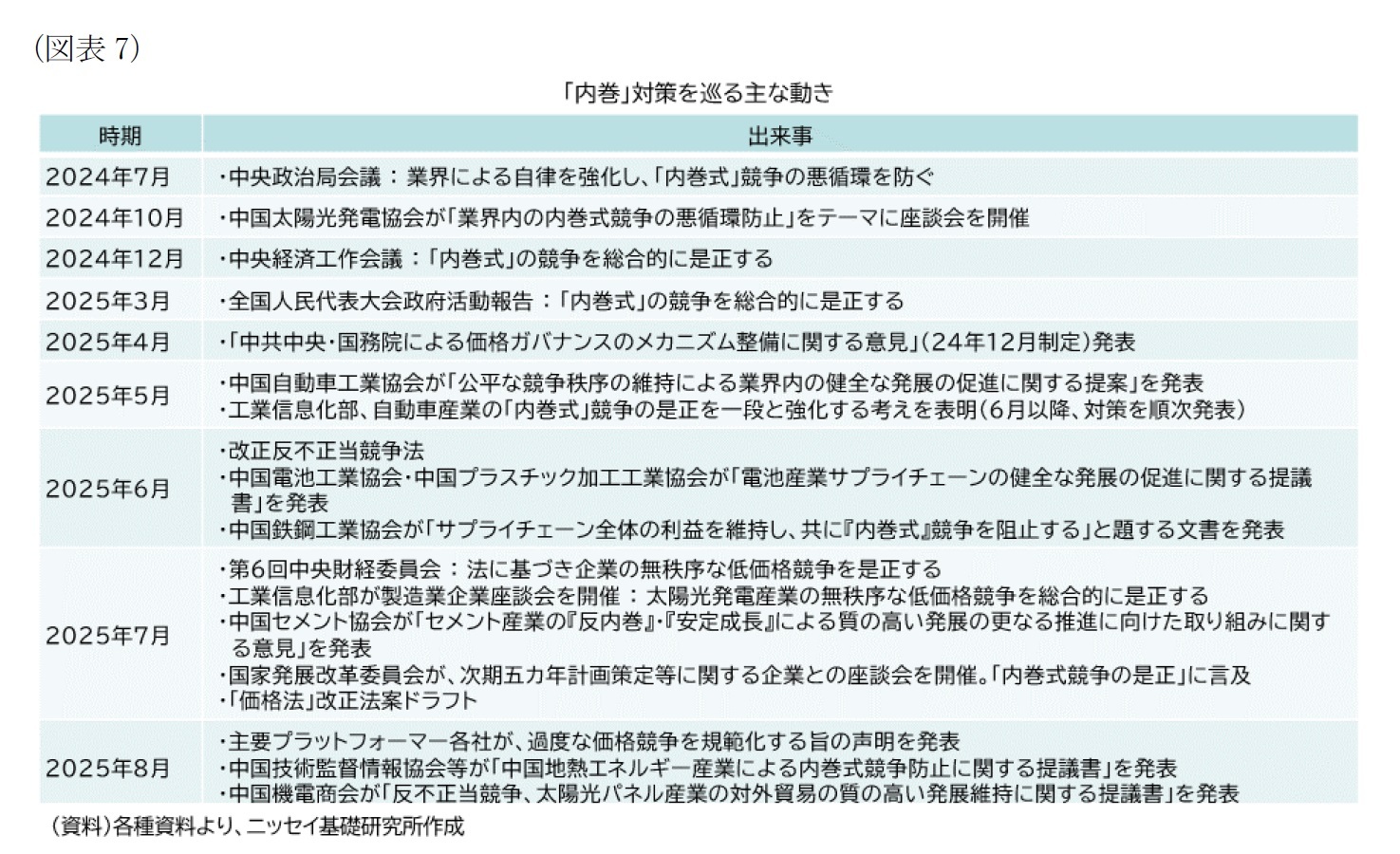

2|「内巻」対策:成長率の名実逆転が長期化に伴い、いよいよ本腰

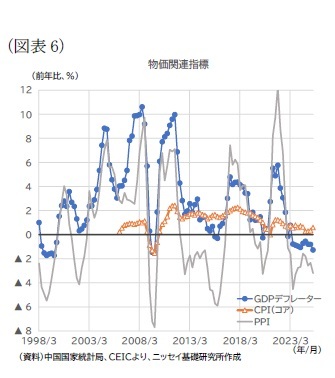

2|「内巻」対策:成長率の名実逆転が長期化に伴い、いよいよ本腰実質経済成長率+5%前後の目標は達成圏内に入ってきた一方、名目成長率が実質成長率を下回る名実逆転の状態が長期化している。GDPデフレーターは9四半期連続で前年同期比マイナスを記録しており、四半期統計で確認できる範囲では、1990年代後半の7四半期連続を超えて最長となった(図表6)。また、2025年以降は、悪化する傾向もみられ、デフレ圧力の強まりへの対応の切迫度が高まっている。その背景にあるのは、不動産不況による需要不足に加え、製造業を中心とした「内巻」と呼ばれる過当競争の激化だ。コア消費者物価指数(CPI)は低調ながら辛うじてプラス圏で推移しているのに対して、生産者物価指数(PPI)は22年10月から25年6月にかけて33カ月連続でマイナスが続いている。

素材産業では生産の抑制や設備の統廃合といった直接的な対策がとられる可能性はあるものの、基本的には、業界団体による自主規制や政府による法に基づく取り締まりの強化、環境や技術などの基準強化による設備淘汰の促進、需要底上げの継続など、息の長い取り組みが必要となるだろう。デフレ圧力の一段の強まりは回避できるとしても、その払拭にはまだ時間を要すると考えられる。名実逆転の状況は、少なくとも翌26年までは続くだろう。

(2025年08月07日「基礎研レター」)

03-3512-1787

- 【職歴】

・2006年:みずほ総合研究所(現みずほリサーチ&テクノロジーズ)入社

・2009年:同 アジア調査部中国室

(2010~2011年:北京語言大学留学、2016~2018年:みずほ銀行(中国)有限公司出向)

・2020年:同 人事部

・2023年:ニッセイ基礎研究所入社

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

三浦 祐介のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/07 | 中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 | 三浦 祐介 | 基礎研レター |

| 2025/10/28 | 試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か | 三浦 祐介 | 基礎研レター |

| 2025/10/23 | 中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 | 三浦 祐介 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【5%成長の割には冴えない中国経済-米中摩擦・不動産不況・デフレ圧力-好調の裏でくすぶる3つの不安】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

5%成長の割には冴えない中国経済-米中摩擦・不動産不況・デフレ圧力-好調の裏でくすぶる3つの不安のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!