- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 5%成長の割には冴えない中国経済-米中摩擦・不動産不況・デフレ圧力-好調の裏でくすぶる3つの不安

5%成長の割には冴えない中国経済-米中摩擦・不動産不況・デフレ圧力-好調の裏でくすぶる3つの不安

経済研究部 主任研究員 三浦 祐介

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

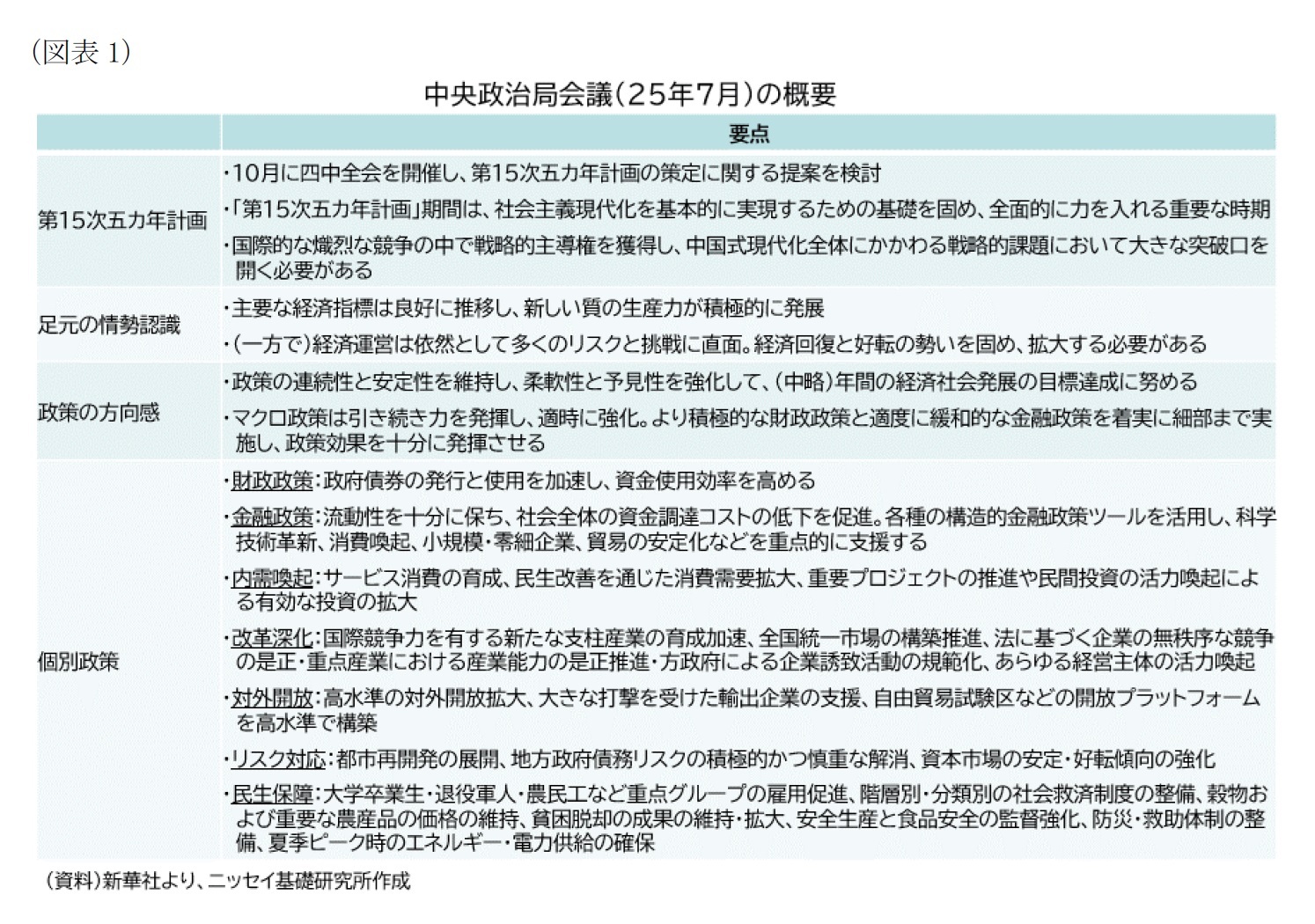

1――中央政治局会議が開催され、25年下期の経済運営方針が決定。次期五カ年計画は10月に草案策定

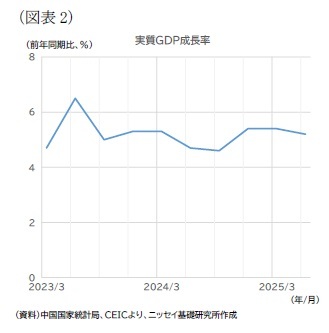

今後当面の経済政策について、会議では、「経済の運営は依然として多くのリスクと挑戦に直面している」との認識を強調しつつも、「+5%前後」の成長率目標達成を目指す考えが示された。25年上期の中国経済を概観すると、米中摩擦は4月に一時エスカレーションしたものの、100%超の関税が常態化するような最悪の事態は回避されている。また、国内の経済対策も一定の効果を表した結果(詳細は後述)、経済は堅調に推移し(図表2)、1~6月累計の成長率は+5.3%と良好な状態にある。下期は、内外需ともに減速する可能性が高いが、上期の「貯金」を踏まえれば、25年の成長率目標は達成圏内にある。こうした状況下、マクロ政策の方向性について、会議では「より積極的な財政政策と適度に緩和的な金融政策を着実に細部まで実施し、政策効果を十分に発揮させる」とされた。対策の規模を必要以上に拡大させれば、反動減という形で翌26年の経済運営にも響くことから、当面は現状予定している規模の経済対策をやり切ることをまずは優先する、という考えとみられる。

今後当面の経済政策について、会議では、「経済の運営は依然として多くのリスクと挑戦に直面している」との認識を強調しつつも、「+5%前後」の成長率目標達成を目指す考えが示された。25年上期の中国経済を概観すると、米中摩擦は4月に一時エスカレーションしたものの、100%超の関税が常態化するような最悪の事態は回避されている。また、国内の経済対策も一定の効果を表した結果(詳細は後述)、経済は堅調に推移し(図表2)、1~6月累計の成長率は+5.3%と良好な状態にある。下期は、内外需ともに減速する可能性が高いが、上期の「貯金」を踏まえれば、25年の成長率目標は達成圏内にある。こうした状況下、マクロ政策の方向性について、会議では「より積極的な財政政策と適度に緩和的な金融政策を着実に細部まで実施し、政策効果を十分に発揮させる」とされた。対策の規模を必要以上に拡大させれば、反動減という形で翌26年の経済運営にも響くことから、当面は現状予定している規模の経済対策をやり切ることをまずは優先する、という考えとみられる。ただし、米中摩擦や不動産不況など不安要素は払拭されておらず、成長率の堅調な推移とは裏腹にデフレ圧力は強まりつつあるなど、不安定な状況に置かれている点には留意が必要だ。マクロ政策を「適時に強化」する必要があるともされていることから、場合によっては過去2年と同様、秋口に追加経済対策が検討、発表される可能性もゼロではない。

以下では、当面の中国経済の動向を占ううえでポイントとなる米中摩擦、不動産不況、国内経済政策の3点について、会議で示された方針の紹介と合わせて、もう少し詳しく見ていきたい。なお、次期五カ年計画を巡る動向については、また機会を改めて紹介することとしたい。

2――米中摩擦:不確実性は残るものの4月から切迫度は低下。国内の影響緩和と対米交渉を継続する方針

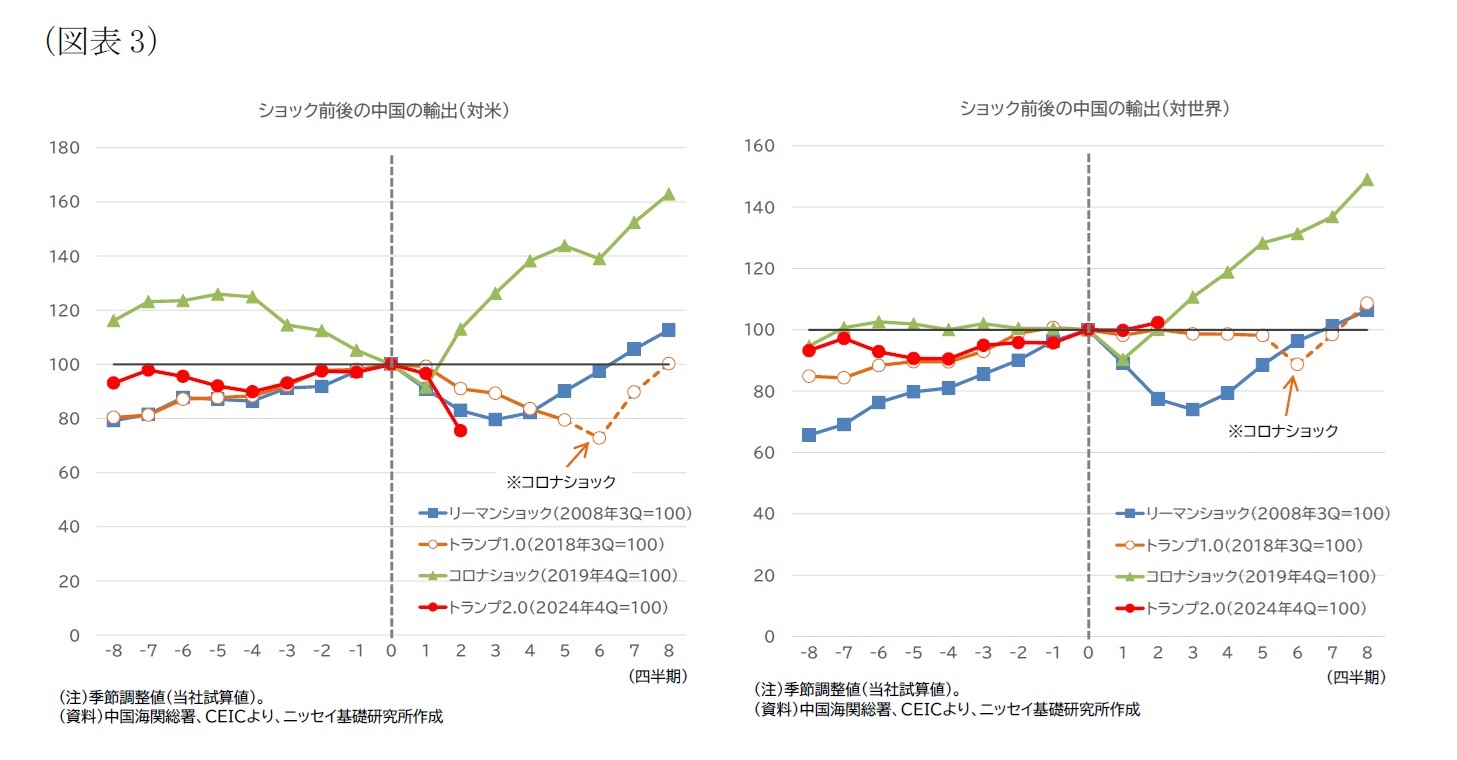

懸念された経済的な影響については、対米輸出が顕著に減少しているものの、輸出全体の落ち込みは今のところ限定的だ。例えば、中国の対米輸出額(ドル建て、以下同)は、25年4月から6月にかけて大幅に減少している一方、輸出総額は、前年増を保っている。ショック前を起点として、輸出にどの程度の影響が生じているのかを過去の主なショックと比較すると、25年4~6月の時点で、対米輸出に関しては、リーマンショックをも上回るショックとなっている(図表3)。他方、対世界輸出に関しては、世界全体が打撃を受けたリーマンショックやコロナショックとは異なり、第1次トランプ政権下における米中摩擦の頃と似た状況となっている。ASEANなど米国以外への輸出が、迂回輸出や駆け込み輸出により拡大し、緩衝材となっていることがうかがえる。

このように、米中摩擦は中国の経済運営上、引き続き最重要課題となるが、4月の会議では「外部ショックの影響が増大」と強調されたのに対して、今回の会議では外部環境に関する明示的な言及はなかった。4月の段階で「持久戦」の構えで対米交渉に臨む姿勢を固め、どちらかといえば中国主導で交渉を展開できているようにみえることから、切迫度は4月に比べると幾分低下しているものと思われる。

今後も、経済対策のほか、輸出企業向けの資金繰り支援や国内販路の開拓支援といった既に実施されている施策を継続し、国内経済、企業への影響緩和に努めつつ、硬軟織り交ぜながら対米交渉を続けることが予想される。交渉においては、対米輸入拡大など中国が譲歩しやすい議題もあれば、産業政策の見直しや対ロシア制裁への協力など譲歩が難しい議題もあるが、最近ではフェンタニルの取り締まり強化や対外開放拡大に関して積極的な動きが目立つ。今回の会議でも、「高水準の対外開放を拡大し(中略)自由貿易試験区などの開放プラットフォームを高水準で構築する」考えが示されている。国内制度改革の取り組みの一環ではあるものの、対米交渉におけるカードとしても意識して進めている可能性がある。

対する米国は、日本やEU、韓国などと相次いで交渉を終え、多くの国に対して相互関税の新税率を8月1日に決定しており、これまでよりも中国との交渉に集中しやすくなるとみられる。その余力が、他国・地域と同様に合意をまとめあげる方向に働くのか、より強硬に譲歩を求める方向に働くのかは未知数で、最終的にあっけなく決着する可能性もあれば、再び関税合戦に陥る可能性もある。また、合意後も安定が続くとは限らない。米中交渉については、引き続き事態の推移を見守る必要がある。

1 米国は、30%の対中追加関税(10%の相互関税および20%のフェンタニル流入阻止を目的とした追加関税)、中国は10%の対米追加関税(米国の相互関税に対する報復関税)。

3――不動産不況:対策には息切れ感。不動産政策は「都市再開発」による需要喚起が新たなテーマに

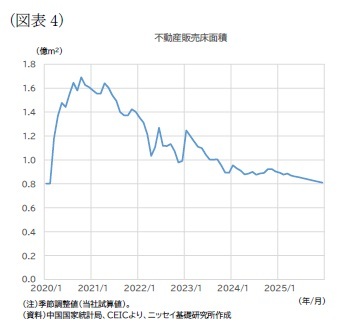

ここ数年続く国内最大の問題である不動産不況には、まだ出口がみえない。不況が深刻化した2022年以降、中国政府は、(1)建設中物件の引き渡し促進(「保交房」)にはじまり、(2)在庫住宅・遊休地の買い上げ、(3)老朽住宅地等の再開発による住み替え需要促進へと段階的に対策を強化してきた2。それぞれの対策の進捗などは公式に発表されていないものの、(1)については、主要デベロッパーによる引き渡しが22年以降、地道に進んでおり、25年に入り引き渡しの圧力は低下しているようだ3。他方、(2)は、24年5月発表から1年強が過ぎたが、地方政府の財源の制約から、まだ道半ばにあるとみられる。また、(3)は24年10月の発表時に100万軒の目標を設定した後、25年以降も規模を拡大して継続する方針で実施が進められている。対策の効果をみるうえで端的な指標として不動産販売床面積の動向をみると、24年には底打ちの兆しがみられたが、25年春先以降、6月にかけて悪化を続けており(図表4)、対策には息切れ感がみられる。7月も悪化している可能性が高い。

ここ数年続く国内最大の問題である不動産不況には、まだ出口がみえない。不況が深刻化した2022年以降、中国政府は、(1)建設中物件の引き渡し促進(「保交房」)にはじまり、(2)在庫住宅・遊休地の買い上げ、(3)老朽住宅地等の再開発による住み替え需要促進へと段階的に対策を強化してきた2。それぞれの対策の進捗などは公式に発表されていないものの、(1)については、主要デベロッパーによる引き渡しが22年以降、地道に進んでおり、25年に入り引き渡しの圧力は低下しているようだ3。他方、(2)は、24年5月発表から1年強が過ぎたが、地方政府の財源の制約から、まだ道半ばにあるとみられる。また、(3)は24年10月の発表時に100万軒の目標を設定した後、25年以降も規模を拡大して継続する方針で実施が進められている。対策の効果をみるうえで端的な指標として不動産販売床面積の動向をみると、24年には底打ちの兆しがみられたが、25年春先以降、6月にかけて悪化を続けており(図表4)、対策には息切れ感がみられる。7月も悪化している可能性が高い。こうしたなか、今回の会議では、重点リスクへの対策の筆頭に、「中央都市工作会議の精神を実現し、質の高い都市の更新を展開する」考えが示されており、不動産市場に関する対応が最上位に位置づけられていることがうかがえる4。ただし、「不動産市場悪化への歯止め」という従来の表現は用いられていない。不動産政策の重点が、上記(1)(2)に代表される消費者への住宅引き渡し難航やデベロッパーの苦境といった応急策から、都市の質向上に資する都市再開発(上記(3)を含む)という中長期的な施策へと移行しつつあることが示唆される5。都市再開発を巡っては、上述の通り、老朽住宅地等の再開発強化が24年10月に発表された後、25年5月には、より包括的な指針となる「都市再生行動持続的推進に関する意見」が発表された。同意見では、2030年までに「都市再生行動の実施において重要な進展を収める(後略)」ことを目標とし、条件に合致したプロジェクトには超長期特別国債の資金を用いる旨も盛り込まれている。

これまでの中国では、新しい都市の開発が膨大な不動産およびインフラ需要を生み、それが経済成長のけん引役となってきたが、新規開発ラッシュが終わり、人口減少も進むなか、既存都市の再開発へとモードが移行するのはごく自然な流れといえよう。住み替え促進に伴う新たな不動産需要の創出が不動産不況からの脱却に貢献するだけでなく、現在重点とされているインフラ更新の需要にもつながる。行き過ぎれば従来型の投資主導の成長に逆戻りするリスクも残るが、都市再生に関する需要が不動産市場の改善に効果をどの程度発揮するか、今後の具体的な動きに注目が必要だ。

なお、不動産やインフラに依存した成長の結果として膨らんできた地方政府の隠れ債務の問題に関しては、「新たな隠れ債務の発生を厳しく禁じる」とされ、引き続きリスク解消に注力する考えが示されている。不動産には頼ることができず、後述するように製造業誘致による投資促進にも規制が強まると見込まれるなか、かつてのように隠れ債務の形で資金を調達してインフラ投資を強化する誘引にかられる恐れがあるが、そうならないよう釘を刺したかたちだ。

2 これらのほか、金融機関によるデベロッパー向け融資支援強化や各地方での住宅購入規制緩和、住宅売買時に係る税負担の軽減なども段階的に実施してきた。

3 「楼市“半年考”| 55家房企上半年交房超50万外套背後:交付高峰期已過,企業“保交付”圧力持続減軽」『毎経網』2025年7月24日、https://www.nbd.com.cn/articles/2025-07-24/3956209.html

4 25年4月の中央政治局会議では、地方債務リスクに次ぐ位置づけとされていた。

5 6月開催の国務院常務会議では「全国の不動産関連の供給済み用地および建設中プロジェクトの実態調査を行い、現行政策をさらに最適化し(中略)より強力に、不動産市場悪化に歯止めをかけて安定させる」との考えが示されている。(1)(2)の進捗フォローアップと対策の最適化は、政府実務レベルにおいて継続されていくとみられる。

(2025年08月07日「基礎研レター」)

03-3512-1787

- 【職歴】

・2006年:みずほ総合研究所(現みずほリサーチ&テクノロジーズ)入社

・2009年:同 アジア調査部中国室

(2010~2011年:北京語言大学留学、2016~2018年:みずほ銀行(中国)有限公司出向)

・2020年:同 人事部

・2023年:ニッセイ基礎研究所入社

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

三浦 祐介のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/07 | 中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 | 三浦 祐介 | 基礎研レター |

| 2025/10/28 | 試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か | 三浦 祐介 | 基礎研レター |

| 2025/10/23 | 中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 | 三浦 祐介 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【5%成長の割には冴えない中国経済-米中摩擦・不動産不況・デフレ圧力-好調の裏でくすぶる3つの不安】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

5%成長の割には冴えない中国経済-米中摩擦・不動産不況・デフレ圧力-好調の裏でくすぶる3つの不安のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!