- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 「こづかい」が20年で7割減少?-経済不安、キャッシュレスやサブスクなど消費のデジタル化の影響も

2025年04月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――「こづかい(使途不明金)」が20年で7割減少~「被服及び履物」や「教養娯楽」の減少の影響大

今年2月に発表された内閣府「日本経済レポート(2024年度)」にて、20年間で勤労者世帯の「こづかい」が7割減少したとの分析結果が一部で話題となった1。確かに物価上昇によって家計の負担は増しているが、7割という大幅な減少幅を意外に思われる人も多いのではないだろうか。

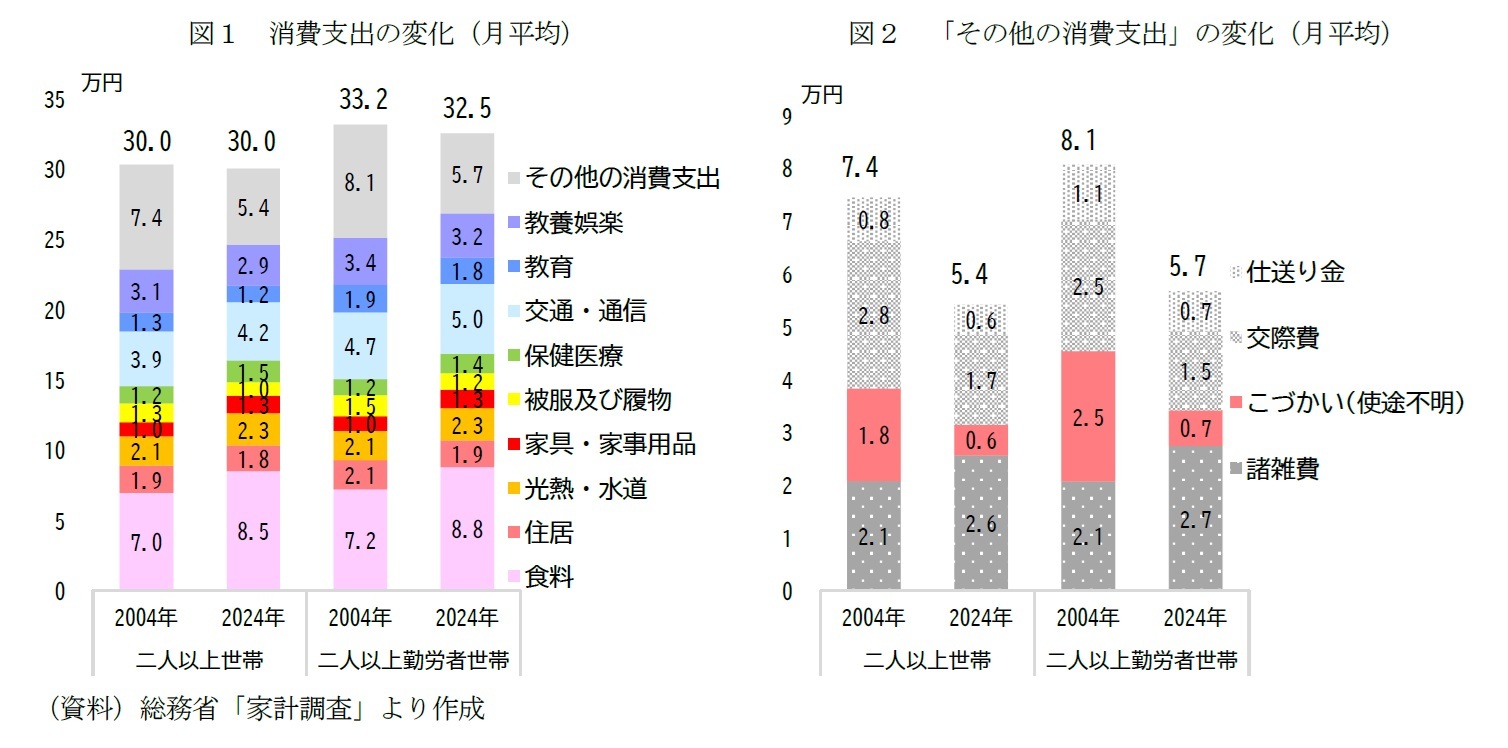

本稿でも、あらためて二人以上世帯および二人以上勤労者世帯の消費支出の変化を確認すると、この20年間で、いずれもやや減少している(図1)。内訳を見ると、「その他の消費支出」や「被服及び履物」の減少が特に目立つ。「その他の消費支出」は「こづかい」や「交際費」、「仕送り金」などで構成されるが、中でも「こづかい」の減少が顕著である(図2)。なお、総務省「家計調査」において「こづかい」は「使途不明金」が該当し、具体的な内容は明らかでないが、何らかの形で費やされた支出を指している。

具体的な数字としては、この20年間で「こづかい」は、二人以上世帯では年間21.0万円から7.0万円へ(▲14.0万円、▲66.5%)、二人以上勤労者世帯では29.5万円から8.1万円へ(▲21.4万円、▲72.5%)と、いずれも約7割減少している。

「家計調査」では「こづかい」の内訳を詳細に把握できないため、上記のレポートでは総務省「全国家計構造調査」を用いて、その構成要因と減少傾向について分析している。分析によると、「こづかい」は「食費」(主に外食)や「交通・通信」、「教養娯楽」など個人単位で支払うことが多い費目が中心となっており、近年の減少には「被服及び履物」や「教養娯楽」の支出減が大きく影響している。

本稿でも、あらためて二人以上世帯および二人以上勤労者世帯の消費支出の変化を確認すると、この20年間で、いずれもやや減少している(図1)。内訳を見ると、「その他の消費支出」や「被服及び履物」の減少が特に目立つ。「その他の消費支出」は「こづかい」や「交際費」、「仕送り金」などで構成されるが、中でも「こづかい」の減少が顕著である(図2)。なお、総務省「家計調査」において「こづかい」は「使途不明金」が該当し、具体的な内容は明らかでないが、何らかの形で費やされた支出を指している。

具体的な数字としては、この20年間で「こづかい」は、二人以上世帯では年間21.0万円から7.0万円へ(▲14.0万円、▲66.5%)、二人以上勤労者世帯では29.5万円から8.1万円へ(▲21.4万円、▲72.5%)と、いずれも約7割減少している。

「家計調査」では「こづかい」の内訳を詳細に把握できないため、上記のレポートでは総務省「全国家計構造調査」を用いて、その構成要因と減少傾向について分析している。分析によると、「こづかい」は「食費」(主に外食)や「交通・通信」、「教養娯楽」など個人単位で支払うことが多い費目が中心となっており、近年の減少には「被服及び履物」や「教養娯楽」の支出減が大きく影響している。

1 「大人のお小遣い、20年で7割減 消費不振の犯人説」、日本経済新聞電子版(2025/2/25)など。

2――こづかい減少の背景~経済不安、キャッシュレスやサブスクなど消費のデジタル化の影響も

なぜ、「こづかい」は大幅に減少しているのだろうか。まず、同レポートでも指摘されているように、物価高や老後不安など経済的な不安から消費を抑制していることがあげられる(この期間には「老後資金2千万円問題」も話題となった)。足元では賃上げ傾向にあるが、長年にわたり日本では賃金が上昇してこなかった。そのため、給付金や減税施策等で一時的に所得が増えたとしても、恒常的な所得増加の見通しが立たない限り、消費よりも貯蓄を優先する傾向が強まることは自然な流れである。

とはいえ、7割という大幅な減少が経済不安だけで説明できるのだろうか。これには消費のデジタル化の進展や、消費社会・価値観の変化(シェアリング市場や中古品市場の拡大など)も影響を与えていると考えられる。

前述の通り、「こづかい」の減少には「被服及び履物」の支出減が比較的大きく関係している。これには、2000年代以降のファストファッションの台頭に加え、フリマアプリやリサイクル品などの中古市場の拡大が大きな影響を与えているだろう。安価で良質な商品が手に入る環境が整い、不要になった衣類をフリマアプリなどで売却できるため、実質的に「被服及び履物」の支出は減少している。

なお、フリマアプリ大手のメルカリの調査によれば、若年層ほどファッションアイテムを「売って」整理する傾向があり、年齢が高いほど「捨てて」整理する傾向が強い2。

また、消費のデジタル化という観点では、キャッシュレス決済サービスや家計簿アプリの普及により、家計管理を細かくできるようになったことで、そもそも「使途不明金」と計上される支出自体が減少した可能性も指摘できる。

さらに別の側面として、娯楽分野を中心にサブスクリプションサービスの利用が広がったこともあげられる。かつては「こづかい」から個人が出費していた支出が、世帯全体の出費に組み込まれるケースが増えているのではないだろうか。

例えば、以前は映画観賞やCDの購入に「こづかい」を充てていたが、現在では動画配信サービスやゲーム、音楽、電子書籍などのサブスクリプションサービスを家庭単位で契約し、各家族が共有して利用することが一般的になっている。具体的にはNetflix、Apple Music、Spotify、GAME PASSなどがその代表例と言える。

そのほか、単身世帯や共働き世帯などの増加によって、従来の「こづかい」制を採用する家庭が減少している可能性もあげられる。特に共働き世帯では、高収入であるほど夫婦それぞれが収入を個別に管理し、必要な出費を分担する傾向が強い3。

2 株式会社メルカリ「『日本の「持ちモノ資産」に関する調査』」(2024/11/28)

3 久我尚子「共働き世帯の家計分担-若いほど妻が高年収ほど共同管理」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2019/6/21)

とはいえ、7割という大幅な減少が経済不安だけで説明できるのだろうか。これには消費のデジタル化の進展や、消費社会・価値観の変化(シェアリング市場や中古品市場の拡大など)も影響を与えていると考えられる。

前述の通り、「こづかい」の減少には「被服及び履物」の支出減が比較的大きく関係している。これには、2000年代以降のファストファッションの台頭に加え、フリマアプリやリサイクル品などの中古市場の拡大が大きな影響を与えているだろう。安価で良質な商品が手に入る環境が整い、不要になった衣類をフリマアプリなどで売却できるため、実質的に「被服及び履物」の支出は減少している。

なお、フリマアプリ大手のメルカリの調査によれば、若年層ほどファッションアイテムを「売って」整理する傾向があり、年齢が高いほど「捨てて」整理する傾向が強い2。

また、消費のデジタル化という観点では、キャッシュレス決済サービスや家計簿アプリの普及により、家計管理を細かくできるようになったことで、そもそも「使途不明金」と計上される支出自体が減少した可能性も指摘できる。

さらに別の側面として、娯楽分野を中心にサブスクリプションサービスの利用が広がったこともあげられる。かつては「こづかい」から個人が出費していた支出が、世帯全体の出費に組み込まれるケースが増えているのではないだろうか。

例えば、以前は映画観賞やCDの購入に「こづかい」を充てていたが、現在では動画配信サービスやゲーム、音楽、電子書籍などのサブスクリプションサービスを家庭単位で契約し、各家族が共有して利用することが一般的になっている。具体的にはNetflix、Apple Music、Spotify、GAME PASSなどがその代表例と言える。

そのほか、単身世帯や共働き世帯などの増加によって、従来の「こづかい」制を採用する家庭が減少している可能性もあげられる。特に共働き世帯では、高収入であるほど夫婦それぞれが収入を個別に管理し、必要な出費を分担する傾向が強い3。

2 株式会社メルカリ「『日本の「持ちモノ資産」に関する調査』」(2024/11/28)

3 久我尚子「共働き世帯の家計分担-若いほど妻が高年収ほど共同管理」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2019/6/21)

3――こづかいを増やすには?~賃上げ期待もあるが、副業や不要品循環、投資など個人の工夫が重要

「こづかいが7割減少」と聞くと驚くかもしれないが、近年の消費社会の変化やデジタル化の影響を考慮すると、納得した人も多いのではないだろうか。

一方で、懸念されるのは、先のレポートでも指摘されている通り、所得の伸びに対して消費が伸びていない点である。個人消費はGDPの過半を占めるため、その改善は日本経済の今後にとって極めて重要だ。今年の春闘では高水準の賃上げが見込まれており、今年後半には、いよいよ物価の上昇率を上回る形で賃金が上がり、消費の回復が期待されている。

このままでも2025年は緩やかに消費が改善する可能性が高いと考えられるが、賃上げ動向に依存する形では、個人の消費生活は受動的になってしまう。一人ひとりの消費者が積極的に取れる行動としては、シェアリング・エコノミーが広がる中では自分のスキルを活かして副業で収入を得ることや、フリマアプリなどを活用して不要なものを循環させることがあげられる。また、市場の不安定はあるものの、長期的には投資も有効な手段だ。

今の時代、個人の可処分所得を増やす方法は多様化している。新たな年度を迎えるにあたり、あらためて家計を見直してみてはいかがだろうか。

一方で、懸念されるのは、先のレポートでも指摘されている通り、所得の伸びに対して消費が伸びていない点である。個人消費はGDPの過半を占めるため、その改善は日本経済の今後にとって極めて重要だ。今年の春闘では高水準の賃上げが見込まれており、今年後半には、いよいよ物価の上昇率を上回る形で賃金が上がり、消費の回復が期待されている。

このままでも2025年は緩やかに消費が改善する可能性が高いと考えられるが、賃上げ動向に依存する形では、個人の消費生活は受動的になってしまう。一人ひとりの消費者が積極的に取れる行動としては、シェアリング・エコノミーが広がる中では自分のスキルを活かして副業で収入を得ることや、フリマアプリなどを活用して不要なものを循環させることがあげられる。また、市場の不安定はあるものの、長期的には投資も有効な手段だ。

今の時代、個人の可処分所得を増やす方法は多様化している。新たな年度を迎えるにあたり、あらためて家計を見直してみてはいかがだろうか。

(2025年04月01日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/04 | パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「こづかい」が20年で7割減少?-経済不安、キャッシュレスやサブスクなど消費のデジタル化の影響も】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「こづかい」が20年で7割減少?-経済不安、キャッシュレスやサブスクなど消費のデジタル化の影響ものレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!