- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 2020年はどんな年? 金融市場のテーマと展望

2019年12月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2) 衆議院解散・総選挙の可能性

国内政治では、衆議院解散・総選挙の可能性が注目点になる。現在の衆議院の任期は再来年の10月までだが、再来年に入ると解散時期の選択肢が狭まり、任期末間際での「追い込まれ解散」になるリスクが出てくるため、安倍首相が来年中に解散・総選挙に踏み切る可能性がある。

国内政治では、衆議院解散・総選挙の可能性が注目点になる。現在の衆議院の任期は再来年の10月までだが、再来年に入ると解散時期の選択肢が狭まり、任期末間際での「追い込まれ解散」になるリスクが出てくるため、安倍首相が来年中に解散・総選挙に踏み切る可能性がある。

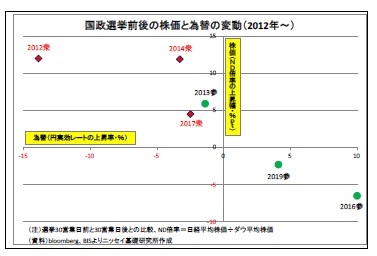

ここで、2012年9月の安倍首相の自民党総裁就任後に行われた6回の国政選挙(衆議院選・参議院選ともに3回ずつ)について、選挙前後の株価と為替の反応を振り返ってみると、まず、「衆議院選期間には毎回、円安・株高が進んでいる」ことが確認できる。安倍自民党は大規模な金融緩和と積極的な財政政策を掲げてきただけに、選挙での過半数獲得が金融緩和・財政拡大を促すと見なされ、円安・株高材料になったと考えられる。特に衆議院選は解散を伴うため、市場でポジティブサプライズになりやすいうえ、政権選択に繋がる選挙であるため、参議院選よりも市場の反応が強く現れたとみられる。

ここで、2012年9月の安倍首相の自民党総裁就任後に行われた6回の国政選挙(衆議院選・参議院選ともに3回ずつ)について、選挙前後の株価と為替の反応を振り返ってみると、まず、「衆議院選期間には毎回、円安・株高が進んでいる」ことが確認できる。安倍自民党は大規模な金融緩和と積極的な財政政策を掲げてきただけに、選挙での過半数獲得が金融緩和・財政拡大を促すと見なされ、円安・株高材料になったと考えられる。特に衆議院選は解散を伴うため、市場でポジティブサプライズになりやすいうえ、政権選択に繋がる選挙であるため、参議院選よりも市場の反応が強く現れたとみられる。ただし、一方で「近年の衆参選挙ではあまり円安・株高が進んでいない」という傾向も確認できる。2014年以降の選挙は「政権交代」や「ねじれ解消」といった意味合いを持たず、現状を維持したに過ぎなかったほか、金融緩和余地の縮小などから政策への期待が高まりづらくなったことで、円安・株高反応が抑制されたと考えられる。

従って、来年、衆議院解散・総選挙が実施され、自民党が過半数を獲得したとしても、円安・株高反応は限定的になりそうだ。逆にもし自民党が過半数割れに追い込まれるような事態となれば、「安倍政権退陣→アベノミクス終了」に対する懸念から円高・株安が進む可能性が高い。

(メインシナリオとリスク)

以上、来年の注目材料を見てきたが、最も重要な材料は今年の世界経済や金融市場を揺さ振ってきた米中貿易摩擦の行方だと考えられる。

メインシナリオとしては、今後も交渉は一筋縄には行かないものの、段階的な合意を経て貿易摩擦は緩和に向うと予想している。来年終盤に大統領選を控えるトランプ大統領としては、米中摩擦の激化・長期化による景気の失速や株価の下落は避けたいはずだ。また、中国の報復によって重要な票田である農家が苦境に陥っているため、トランプ大統領にとって、合意に伴う中国による農産物輸入拡大は魅力的に映るとも考えられる。米中摩擦が緩和に向うことで、両当事国をはじめ世界経済への減速圧力も弱まるだろう。また、中国の経済対策の効果も次第に顕在化してくると見込まれる。米大統領選挙の行方については流動的で予断を許さないものの、今のところウォーレン上院議員が次期大統領に選ばれるシナリオはメインシナリオではない。こうしたことから、来年の日本株の方向感としては「上昇」を予想している。

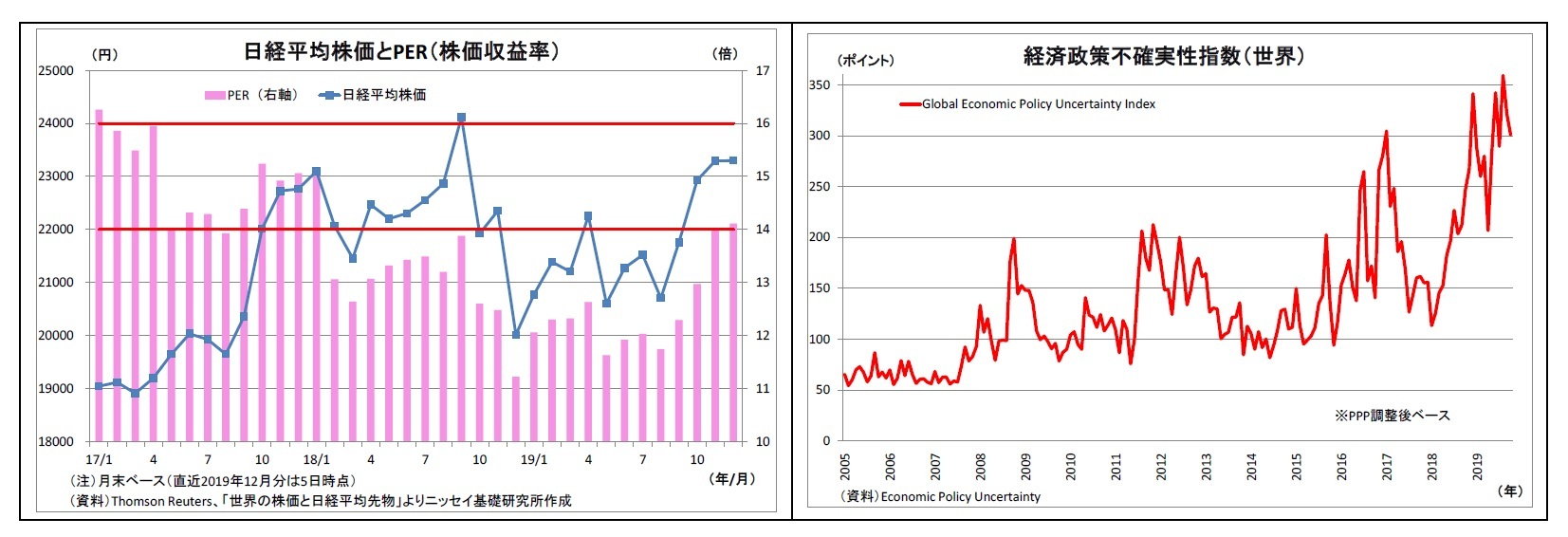

ただし、今年秋からの株価上昇によって、PERなどで見た日本株の割安感は既に後退している。また、ポピュリズムや米中の覇権争いは今後も続くほか、地政学リスクも高止まりするとみられることから、投資家は世界経済を巡る下振れリスクを警戒せざるを得ない。従って、日本株の上値も限られそうだ。

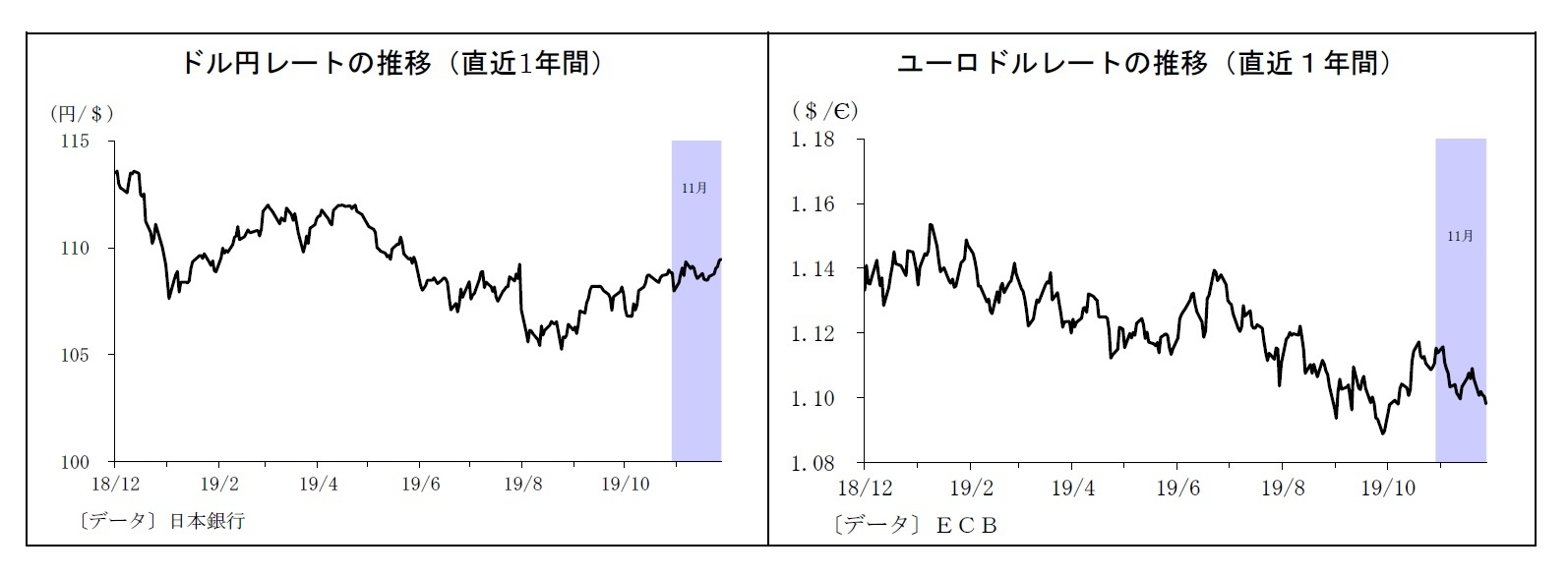

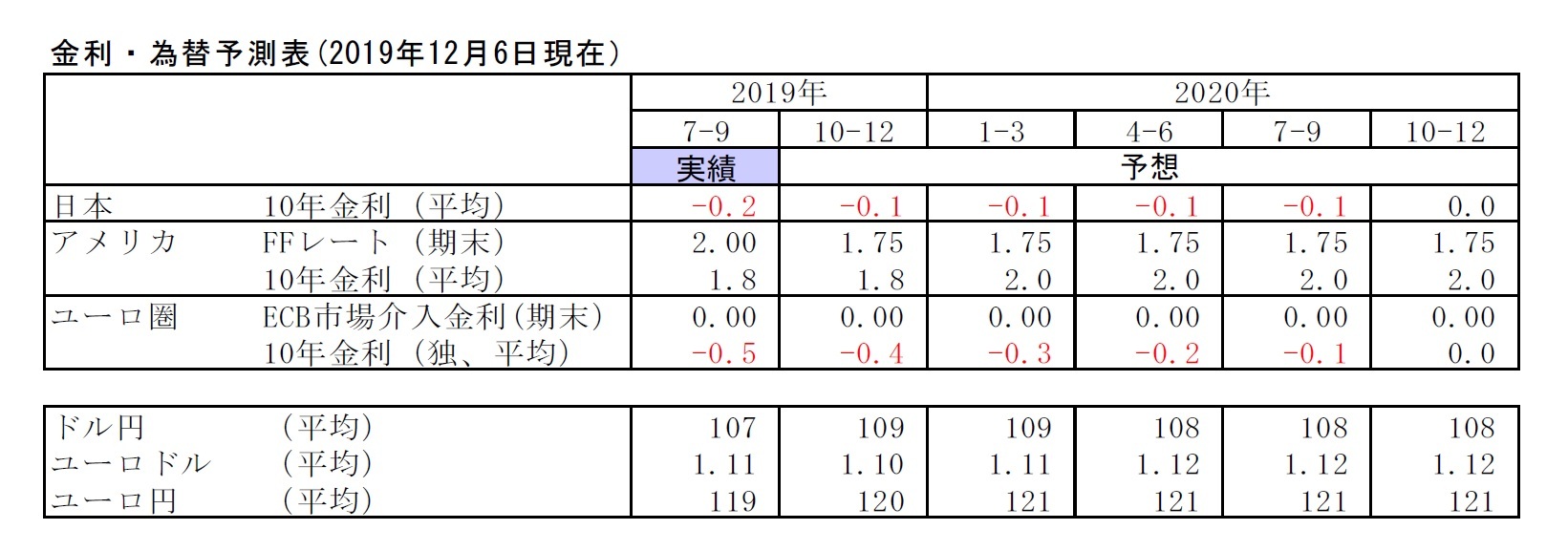

ドル円については、米中摩擦の緩和や世界経済の減速懸念後退がリスクオンの円売りに繋がる場面も想定されるが、来年、FRBが利上げに前向きな姿勢を示す可能性は低く、ドル高圧力は高まりにくい。一方で世界経済の下振れ懸念がリスクオフの円高圧力になる局面もたびたび発生すると見込まれるため、ドル円は105円~110円を中心とする「レンジ相場」が続くと予想している。

以上、来年は株価の持ち直し、ドル円のレンジ相場を予想しているが、引き続き世界経済を巡る多くの下振れリスクが存在しているだけに、株安・円高リスクにも警戒を怠れない状況が続きそうだ。

以上、来年の注目材料を見てきたが、最も重要な材料は今年の世界経済や金融市場を揺さ振ってきた米中貿易摩擦の行方だと考えられる。

メインシナリオとしては、今後も交渉は一筋縄には行かないものの、段階的な合意を経て貿易摩擦は緩和に向うと予想している。来年終盤に大統領選を控えるトランプ大統領としては、米中摩擦の激化・長期化による景気の失速や株価の下落は避けたいはずだ。また、中国の報復によって重要な票田である農家が苦境に陥っているため、トランプ大統領にとって、合意に伴う中国による農産物輸入拡大は魅力的に映るとも考えられる。米中摩擦が緩和に向うことで、両当事国をはじめ世界経済への減速圧力も弱まるだろう。また、中国の経済対策の効果も次第に顕在化してくると見込まれる。米大統領選挙の行方については流動的で予断を許さないものの、今のところウォーレン上院議員が次期大統領に選ばれるシナリオはメインシナリオではない。こうしたことから、来年の日本株の方向感としては「上昇」を予想している。

ただし、今年秋からの株価上昇によって、PERなどで見た日本株の割安感は既に後退している。また、ポピュリズムや米中の覇権争いは今後も続くほか、地政学リスクも高止まりするとみられることから、投資家は世界経済を巡る下振れリスクを警戒せざるを得ない。従って、日本株の上値も限られそうだ。

ドル円については、米中摩擦の緩和や世界経済の減速懸念後退がリスクオンの円売りに繋がる場面も想定されるが、来年、FRBが利上げに前向きな姿勢を示す可能性は低く、ドル高圧力は高まりにくい。一方で世界経済の下振れ懸念がリスクオフの円高圧力になる局面もたびたび発生すると見込まれるため、ドル円は105円~110円を中心とする「レンジ相場」が続くと予想している。

以上、来年は株価の持ち直し、ドル円のレンジ相場を予想しているが、引き続き世界経済を巡る多くの下振れリスクが存在しているだけに、株安・円高リスクにも警戒を怠れない状況が続きそうだ。

2.日銀金融政策(11月):当面の追加緩和に否定的な見解を示す

(日銀)維持(開催なし)

11月はもともと金融政策決定会合が予定されていない月であったため、必然的に金融政策は現状維持となった。次回会合はFOMCとECB理事会の翌週にあたる今月18~19日に開催される予定。

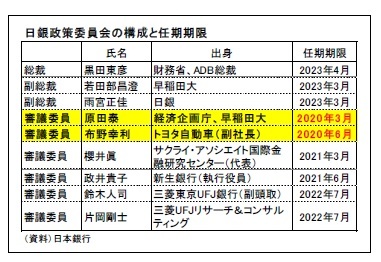

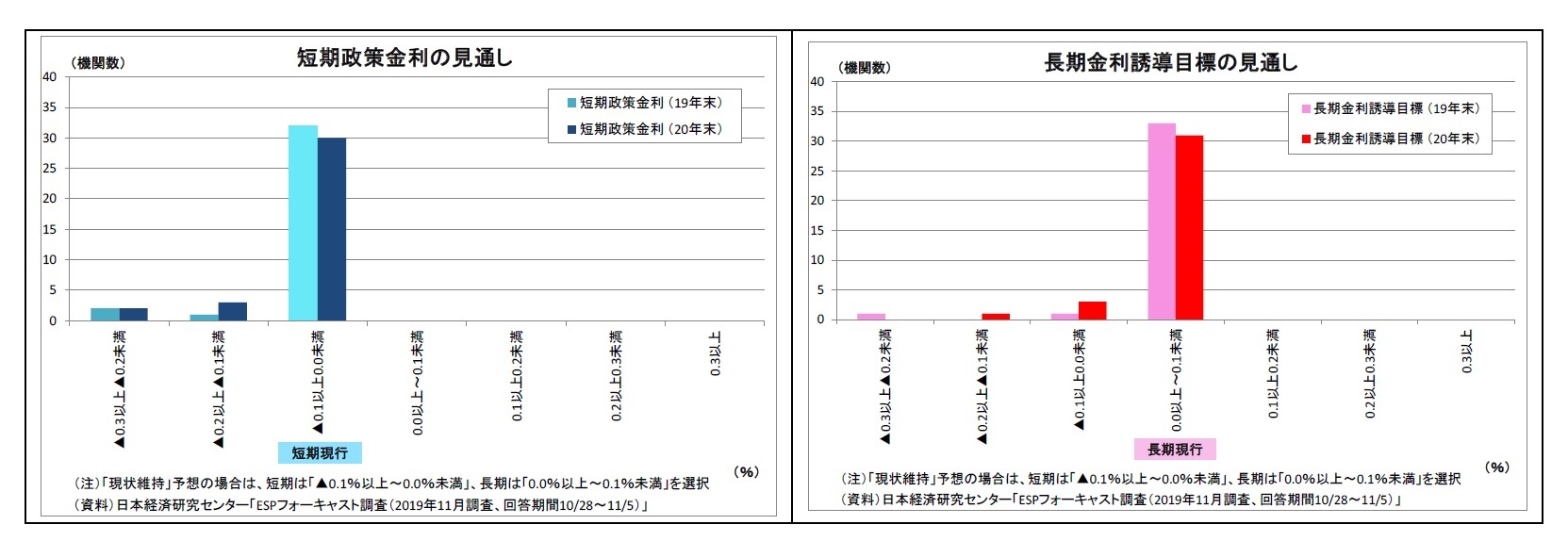

11月11日に「金融政策決定会合における主な意見(2019 年10 月30、31 日開催分)」が公表された。日銀は同会合において、現行の金融政策を維持する一方、政策金利に関するフォワードガイダンスを「物価安定目標に向けたモメンタムが損なわれる惧れに注意が必要な間、現在の長短金利の水準、または、それを下回る水準で推移することを想定」へと修正し、実質的に強化した1。「主な意見」でも、「現状、モメンタムは損なわれていない」との意見が多くみられた一方で、「注意が必要な情勢にある」との認識の下、フォワードガイダンスの強化に前向きな意見が目立った。

なお、黒田総裁は11月29日に開催された衆院財務金融委員会において、金融政策について、今後モメンタムが損なわれる場合には、追加緩和に踏み切る方針を示す一方で、現時点での追加緩和には否定的な見解を示した。

また、それに先立つ28日に櫻井審議委員も記者会見において、「積極的に政策的に動いていく必要があるのかどうかというと必ずしもまだその段階でもないのかもしれない」と発言しており、情勢が悪化しない限り、当面は追加緩和から距離を置く姿勢を発信している。

1 従来は、「当分の間、少なくとも2020 年春頃まで、現在のきわめて低い長短金利の水準を維持することを想定」としていた。

11月はもともと金融政策決定会合が予定されていない月であったため、必然的に金融政策は現状維持となった。次回会合はFOMCとECB理事会の翌週にあたる今月18~19日に開催される予定。

11月11日に「金融政策決定会合における主な意見(2019 年10 月30、31 日開催分)」が公表された。日銀は同会合において、現行の金融政策を維持する一方、政策金利に関するフォワードガイダンスを「物価安定目標に向けたモメンタムが損なわれる惧れに注意が必要な間、現在の長短金利の水準、または、それを下回る水準で推移することを想定」へと修正し、実質的に強化した1。「主な意見」でも、「現状、モメンタムは損なわれていない」との意見が多くみられた一方で、「注意が必要な情勢にある」との認識の下、フォワードガイダンスの強化に前向きな意見が目立った。

なお、黒田総裁は11月29日に開催された衆院財務金融委員会において、金融政策について、今後モメンタムが損なわれる場合には、追加緩和に踏み切る方針を示す一方で、現時点での追加緩和には否定的な見解を示した。

また、それに先立つ28日に櫻井審議委員も記者会見において、「積極的に政策的に動いていく必要があるのかどうかというと必ずしもまだその段階でもないのかもしれない」と発言しており、情勢が悪化しない限り、当面は追加緩和から距離を置く姿勢を発信している。

1 従来は、「当分の間、少なくとも2020 年春頃まで、現在のきわめて低い長短金利の水準を維持することを想定」としていた。

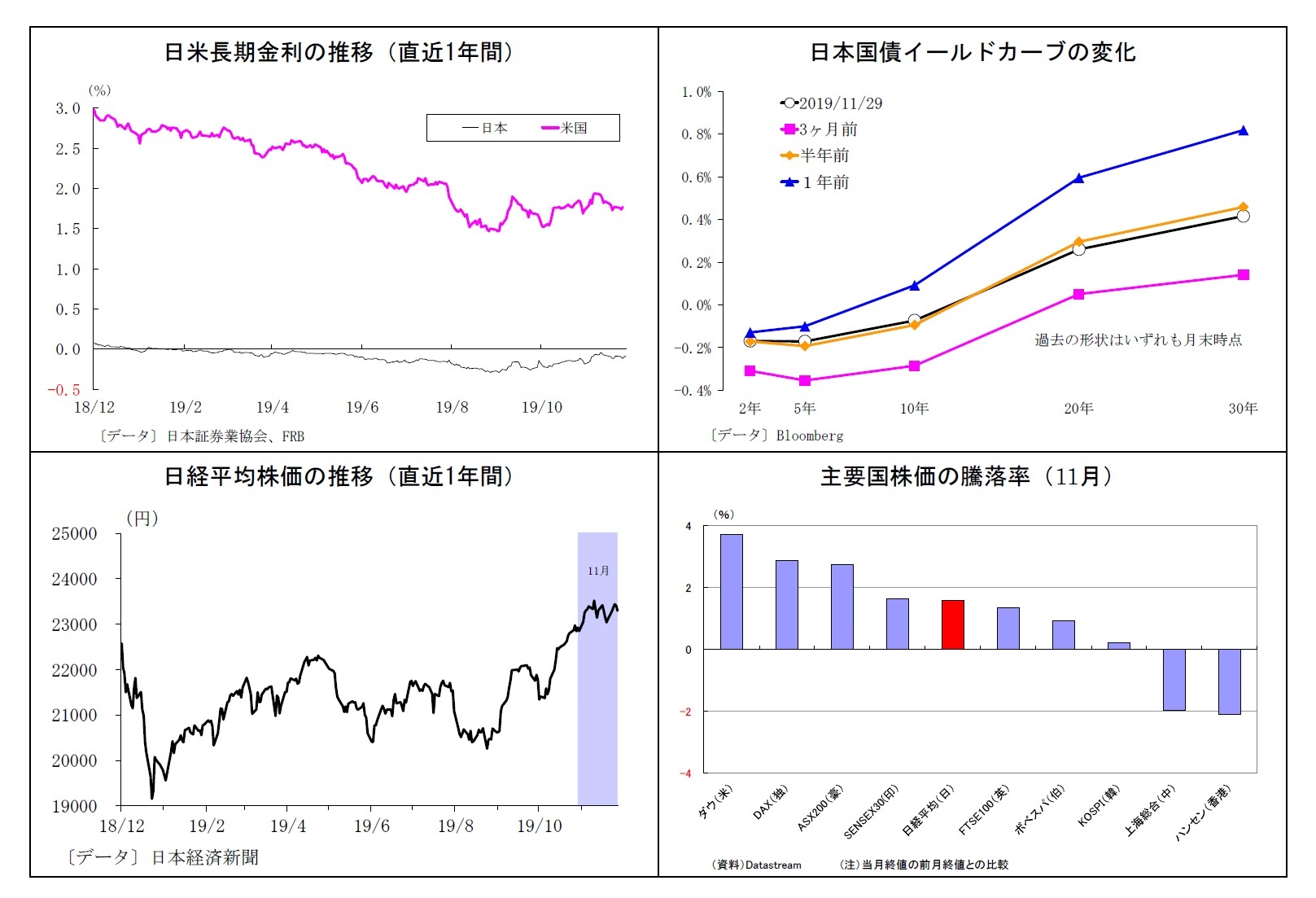

3.金融市場(11月)の振り返りと予測表

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年12月06日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2020年はどんな年? 金融市場のテーマと展望】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2020年はどんな年? 金融市場のテーマと展望のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!