- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者世帯の家計・資産 >

- 年収別、老後の生活資金として用意すべき資産額

年収別、老後の生活資金として用意すべき資産額

基礎研REPORT(冊子版)7月号

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―老後の必要資産額は人それぞれ

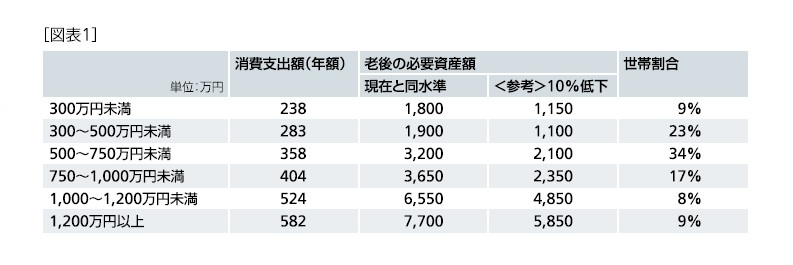

ボストンカレッジの退職研究センターは、リタイアメント・リスクを退職後の10%以上の生活水準低下と定義し、危機に瀕する世帯割合を公表している。生活水準の低下をリスクと捉えれば、退職前の生活水準だけでなく、退職後に満足できる生活水準も退職前の年収に依存すると考えられる。そこで、退職までの期間が短く、将来の不確実性要素が相対的に少ない50代のサラリーマン夫と専業主婦の二人世帯を対象に、老後の生活資金として用意すべき金額を年収別に推計する。併せて、退職後の生活水準低下が懸念される世帯の割合も推計する。

2―年収別、老後の必要資産額

1|退職後の可処分所得

まず、退職後の可処分所得を見積もる。無職の高齢夫婦世帯の主な収入は公的年金であり、実収入全体のおよそ85%(総務省家計調査報告(2018年平均結果の概要)、以下家計調査)を占める。このため、可処分所得の見積もりには、公的年金のみを考える。実際は、勤務先によっては企業独自の退職年金があり、中には個人年金に加入している人もいる。更に、利子や配当所得及び賃料収入など保有資産に帰属する収入も考えられる。しかしながらこれらについては、公的年金のみを基準に算出した可処分所得と消費支出額との差を埋めるための原資(老後の必要資産額)として取り扱う。

夫は65歳で退職し、夫婦は同年齢で、共に65歳から公的年金を受給するものとする。夫は老齢基礎年金(満額)に加え老齢厚生年金を受給する一方、妻は老齢基礎年金(満額)を受給するものとする。但し、夫が先に死亡した場合、妻は自身の老齢基礎年金に加え、遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の75%)を受給する。夫の老齢厚生年金は加入期間と加入期間を通じた収入水準に依存する。加入期間は43年とし、加入期間を通じた収入水準は、年齢階層別の平均給与額を参考に、現在の年収別に設定する。最後に、上記前提条件の下で推計した公的年金の総額に応じた税金や社会保険料を控除し、退職後の可処分所得を見積もる。

2|満足のいく消費支出額

次に満足のいく消費支出額は、退職後も現在と同水準の生活を望むことを前提に設定する。具体的な消費支出額は、家計調査を参考に設定し、現在の年収に対応する消費支出から教育費を控除した値とする。夫婦の一方が死亡した後の消費支出額は、死亡前の消費支出額の70%と仮定する。参考までに、退職後に生活水準が10%低下するパターンも併せて検討する。

3|年収別、老後の必要資産額(推計結果)

最後に老後の必要資産額であるが、年収別の退職後の可処分所得と退職後の消費支出額を基準に、生存中に資産が枯渇する確率が5%となる資産額を算出し、これを年収別の老後の必要資産額*2とする。結果は、図表1の通りである。

3―50代の準備状況

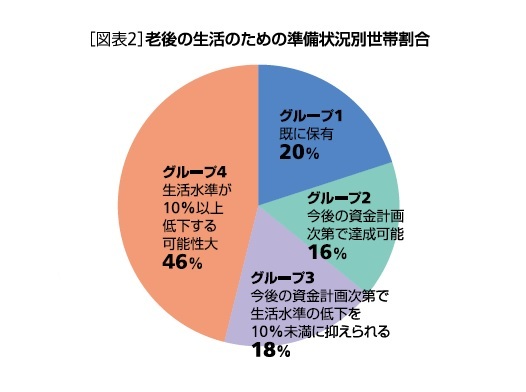

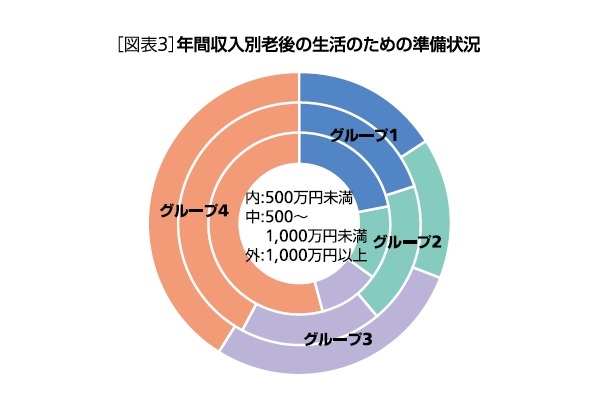

以上の前提を基に、50代の世帯を4つのグループに分類する。グループ1は、退職時の退職給付も含めると、既に十分な資産を保有している世帯である。グループ2は、現在と同程度の収入が期待できる今後5年間は所得の10%を貯蓄に回し、かつ今後10年間通じて現在保有する資産も含め年率2.5%で運用すれば、十分な資産を準備できる世帯である。順調に頑張れば現在と同水準の生活を維持できるグループといえる。グループ3は、今後5年間は所得の10%を貯蓄に回し、かつ今後10年間通じて年率2.5%で運用すれば、退職後の生活水準低下を10%未満に押さえられる世帯である。順調に頑張っても多少の生活水準低下が避けられないグループと言える、グループ4は、今後5年間は所得の10%を貯蓄に回し、かつ今後10年間通じて年率2.5%で運用しても、退職後の生活水準が10%以上低下する世帯である。よほど頑張らない限り、生活水準の大幅な低下が避けられないグループと言える。

その結果、既に十分な資産を保有している世帯(グループ1)の割合は20%である。順調に頑張れば現在と同水準の生活を維持できる世帯(グループ2)も含めると、36%の世帯は退職後も現在と同水準の生活を維持できる。一方、よほど頑張らない限り、生活水準の大幅な低下が避けられない世帯(グループ4)の方が、46%と多い[図表2]。

4―まとめと今後の課題

*1 野尻哲史「高齢者の金融リテラシー~生活に不安を抱えながらも資産の持続力に楽観的~」フィデリティ退職・投資教育研究所

*2これに加え病気や介護などに備え、保険への加入か別途予備費が必要である点に注意が必要である。

(2019年07月05日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/04 | 「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口 | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/20 | ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年収別、老後の生活資金として用意すべき資産額】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年収別、老後の生活資金として用意すべき資産額のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!