- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 2018年度生命保険会社決算の概要(速報)

2018年度生命保険会社決算の概要(速報)

保険研究部 主任研究員 年金総合リサーチセンター・気候変動リサーチセンター兼任 安井 義浩

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――保険業績(全社)

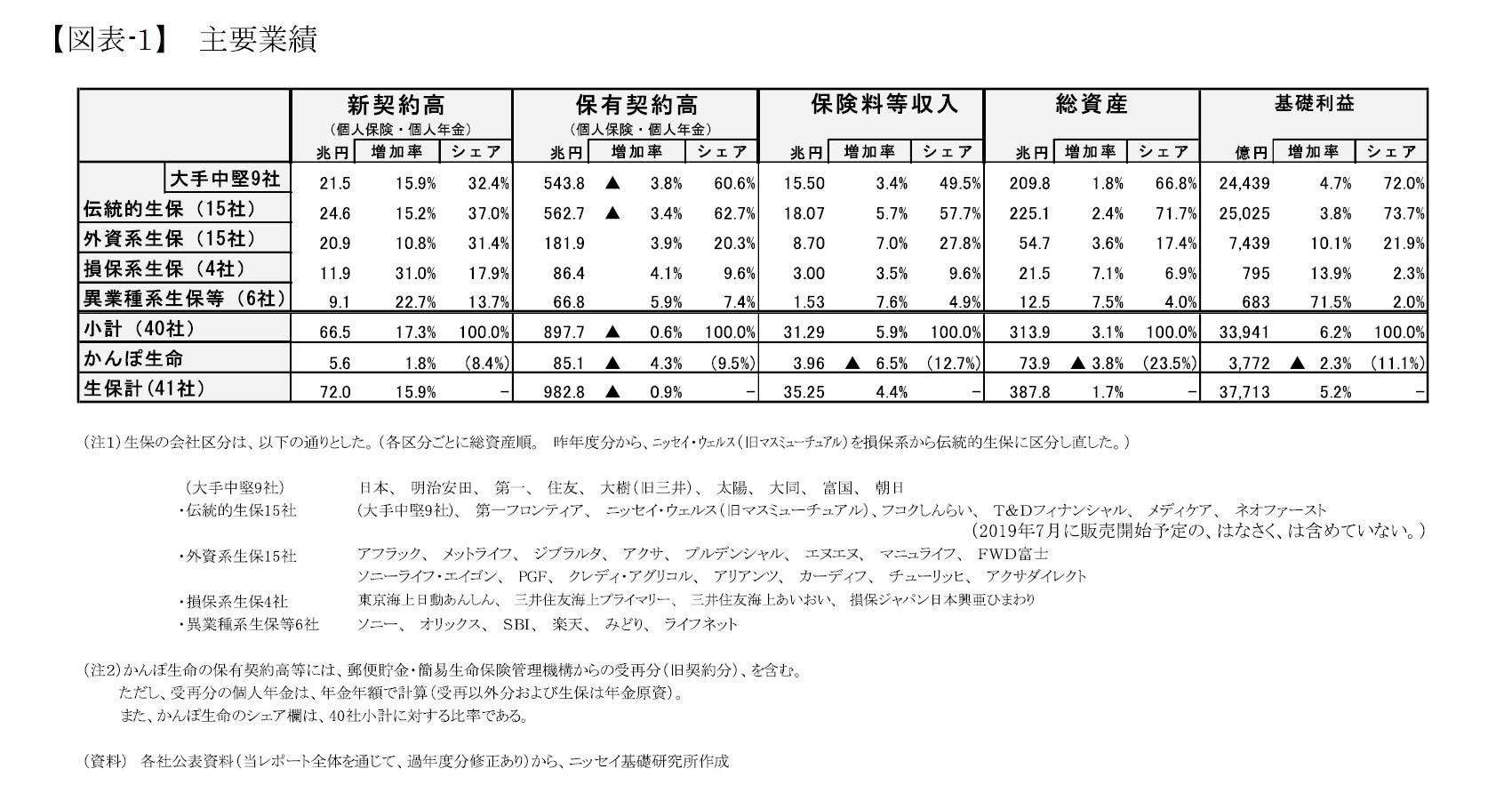

保有契約高は▲3.8%と引き続き減少した(前年度▲4.2%減少)。詳細については省くが、保険料ベースの保有契約高は逆に増加しており、第三分野商品の保有増加による効果と考えられる。

「外資系生保」は、新契約高が10.8%増加(前年度▲12.5%減少)し、保有契約高は3.9%と(前年度 2.5%増加)引き続き増加した。

「損保系生保」は、新契約が31.0%増加(前年度 ▲9.6%減少)で、保有契約は4.1%増加(前年度 2.9%増加)となった。

「異業種系生保等」は新契約が22.7%増加(前年度 ▲2.4%減少)、保有契約は5.9%増加(前年度 4.7%増加)となった。

基礎利益は、全体では5.2%と引き続き増加(前年度6.6%増加)した。しかし40社中基礎利益が増加したのは19社にとどまる。

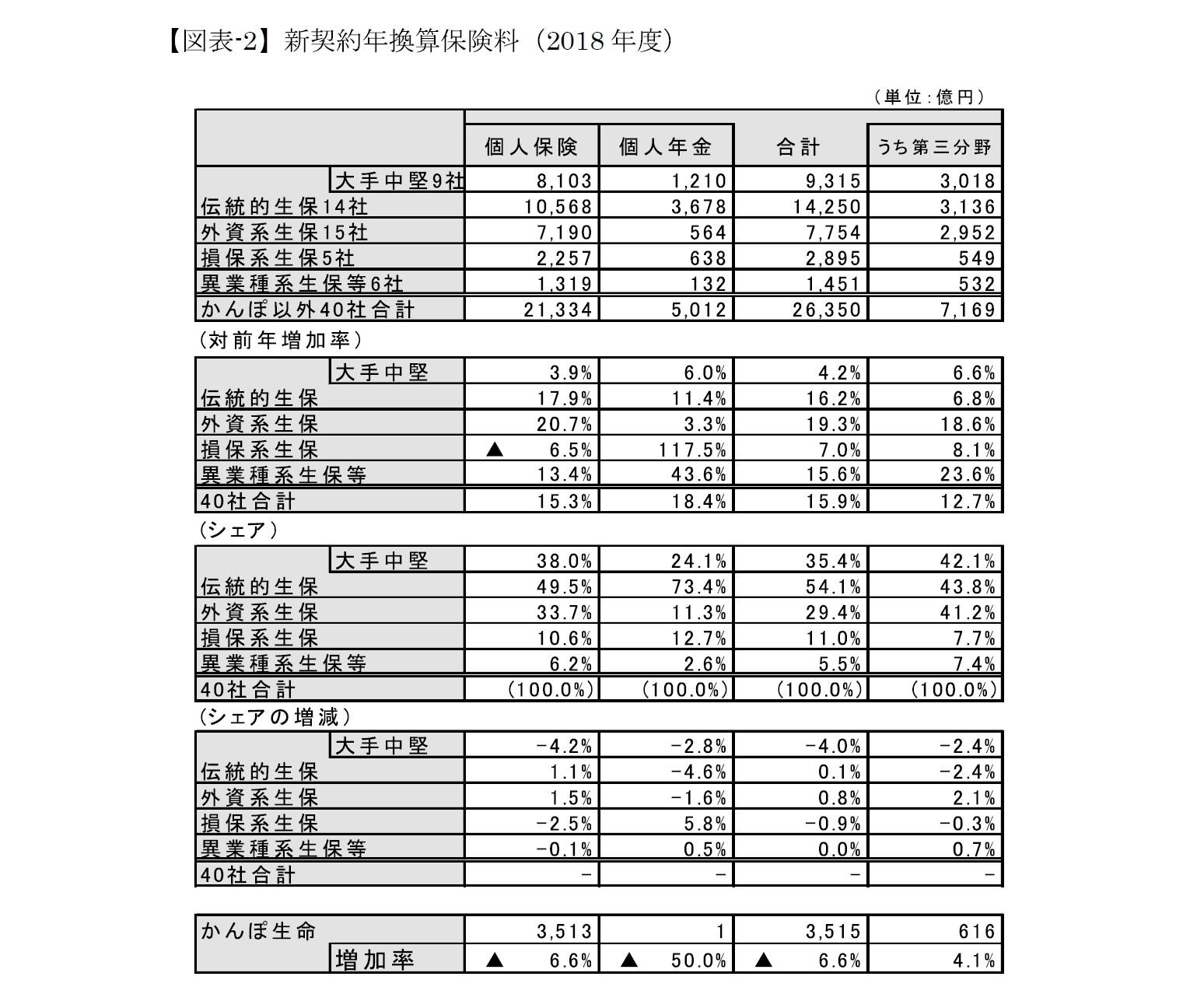

また個人年金は、18.4%増加(前年度▲51.3%減少)となった。さきの2017年度は低金利下で貯蓄型の保険の販売を停止する会社があったり、保険料の値上げにより貯蓄効果の魅力がなくなったりしたことで大幅な減少であったが、2018年度は主に外貨建年金の金融機関窓販により増加に転じたものと考えられる。

伝統的生保では、新契約高が保障金額ベースでは減少となる一方で年換算保険料ベースでは増加している。これが年換算保険料という指標の効能であり、特に第三分野の状況をみるのに便利である。第三分野は引き続き進展しており、かんぽ以外12.7%の増加(前年度3.0%増加)、かんぽ生命も4.1%増加(前年度6.3%増加)となった。

2――大手中堅9社の収支状況

1|基礎利益は増加

2018年度までの資産運用環境は図表-3の通りである。

国内の株価については、日経平均株価21,454円で始まったあと、前半は堅調に推移し、米中貿易摩擦などによる経済減速懸念の高まりを受け、2万円を切る水準もあったが、その後回復して3月末には21,206円と年間で▲1.2%の下落となった。

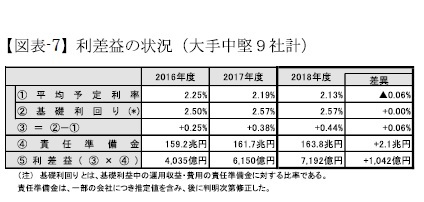

そうした中、2018年度の基礎利益は24,439億円、対前年度4.7%増加となった。(図表-5) (基礎利益とは、生命保険会社の基本的な収益力を表わす利益指標で、銀行の業務純益に相当する。保険契約から生みだされる収支や、資産運用損益のうちの利息・配当金等、比較的安定的なものだけを含めており、有価証券の売却損益等は含まない。) 逆ざやについては、振り返ると2013年度に9社合計で利差益に転じた後、拡大傾向にあり、ほぼゼロ金利の状況にあっても、外債利息や内外株式配当の増加により、2018年度は、逆ざや解消後最高水準を更新し7,192億円となった。危険差益・費差益等の保険関係収支は、ほぼ横ばいである。

そうした中、2018年度の基礎利益は24,439億円、対前年度4.7%増加となった。(図表-5) (基礎利益とは、生命保険会社の基本的な収益力を表わす利益指標で、銀行の業務純益に相当する。保険契約から生みだされる収支や、資産運用損益のうちの利息・配当金等、比較的安定的なものだけを含めており、有価証券の売却損益等は含まない。) 逆ざやについては、振り返ると2013年度に9社合計で利差益に転じた後、拡大傾向にあり、ほぼゼロ金利の状況にあっても、外債利息や内外株式配当の増加により、2018年度は、逆ざや解消後最高水準を更新し7,192億円となった。危険差益・費差益等の保険関係収支は、ほぼ横ばいである。

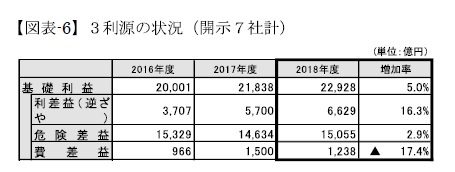

3利源を公表している7社だけの合計金額を見たものが図表-6である。危険差益は、2.9%増加(前年度は▲4.5%減少)と2017年度に比べて若干持ち直した。先に述べた保有契約の減少や、昨年の死亡表の改定(保険料の引き下げ)は危険差益を圧迫する要素であるが、一方で定期保険や、第三分野商品の新契約の増加は、選択効果も含めて危険差益を拡大させる働きがある。そうした諸要素の組み合わせによるものとは推測される。

3利源を公表している7社だけの合計金額を見たものが図表-6である。危険差益は、2.9%増加(前年度は▲4.5%減少)と2017年度に比べて若干持ち直した。先に述べた保有契約の減少や、昨年の死亡表の改定(保険料の引き下げ)は危険差益を圧迫する要素であるが、一方で定期保険や、第三分野商品の新契約の増加は、選択効果も含めて危険差益を拡大させる働きがある。そうした諸要素の組み合わせによるものとは推測される。一方、費差益については、▲17.4%と減少した(前年度は55.2%増加)。費差益とは、簡単に言えば、収入保険料のうち事業費を賄うための付加保険料と、実際の事業費支出の差である。金額の大きさで見ると、近年は危険差益に比べて小さくなってしまったものの、それだけに年度により大きく増減する傾向が見られる。大手9社の事業費支出そのものはほぼ2017年度から横ばいで、増減は会社によっても異なる。費差益は他の利源に比べて規模が小さいので、付加保険料収入のわずかな変動で大きく動くこともあろうが、今のところ、公開されたデータから詳細な分析は困難である。

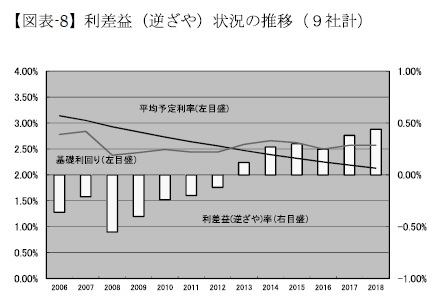

「基礎利回り」とは、基礎利益のうち資産運用損益にかかわる部分であり、これが契約者に保証している利率(予定利率)を下回る状態を逆ざやと言っていたのであった。

「基礎利回り」とは、基礎利益のうち資産運用損益にかかわる部分であり、これが契約者に保証している利率(予定利率)を下回る状態を逆ざやと言っていたのであった。2008年度を底として、2012年度まで逆ざやであったものが、2013年度から利差益に回復し、2018年度は7,192億円と2017年度に引き続き最高水準を更新した(一部の会社はまだ逆ざやであるが、そのマイナス額は減少傾向にある。)。

「平均予定利率」は、保有している保険契約の負債コストを表すことになるが、過去に契約した高予定利率の契約が減少していくことにより、毎年緩やかな低下を続けている。現在の新規契約の予定利率は、1%未満であるものが主流であることから、そこに向けて、より緩やかになるとしても、今後も低下傾向は続くだろう。

一方、「基礎利回り」は、横ばいであった。主要な構成要素である利息配当金収入合計は多くの会社で増加した。運用資産の中でも中心となる国内債券に関しては、超低水準の金利が続いているので、保有債券の年限などにもよるが、利回りは低下傾向にあると思われる。今後も利息収入にじわじわと悪影響をもたらすことになるだろう。そうした状況に対し、外貨建債券などへのシフトが進んでいることと、国内大手社においては株式の保有も比較的多いことから、株式配当の増加もあり、債券の利回り低下を補っている。

なお、ヘッジ付外債については、「利息収入は基礎利益としてカウントする一方、ヘッジコストはキャピタル損益に含める」のが一般的な計上ルールになっていることから、基礎利益だけが大きくみえる表示になっているので、注意が必要ではある。

また、次年度の利差益ひいては基礎利益については、(昨年もそうだったが)何社かは今後減少傾向にあると予想しているようであり、将来にむけて決して楽観はできないようである。

(2019年07月05日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1833

- 【職歴】

1987年 日本生命保険相互会社入社

・主計部、財務企画部、調査部、ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)(2007年‐2010年)を経て

2012年 ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

・日本証券アナリスト協会 検定会員

安井 義浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/24 | 企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/17 | EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/10/10 | 保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など | 安井 義浩 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2018年度生命保険会社決算の概要(速報)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2018年度生命保険会社決算の概要(速報)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!