- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 「米利上げ休止示唆でも円安」をどう捉えるか

2019年03月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3.金融市場(2月)の振り返りと当面の予想

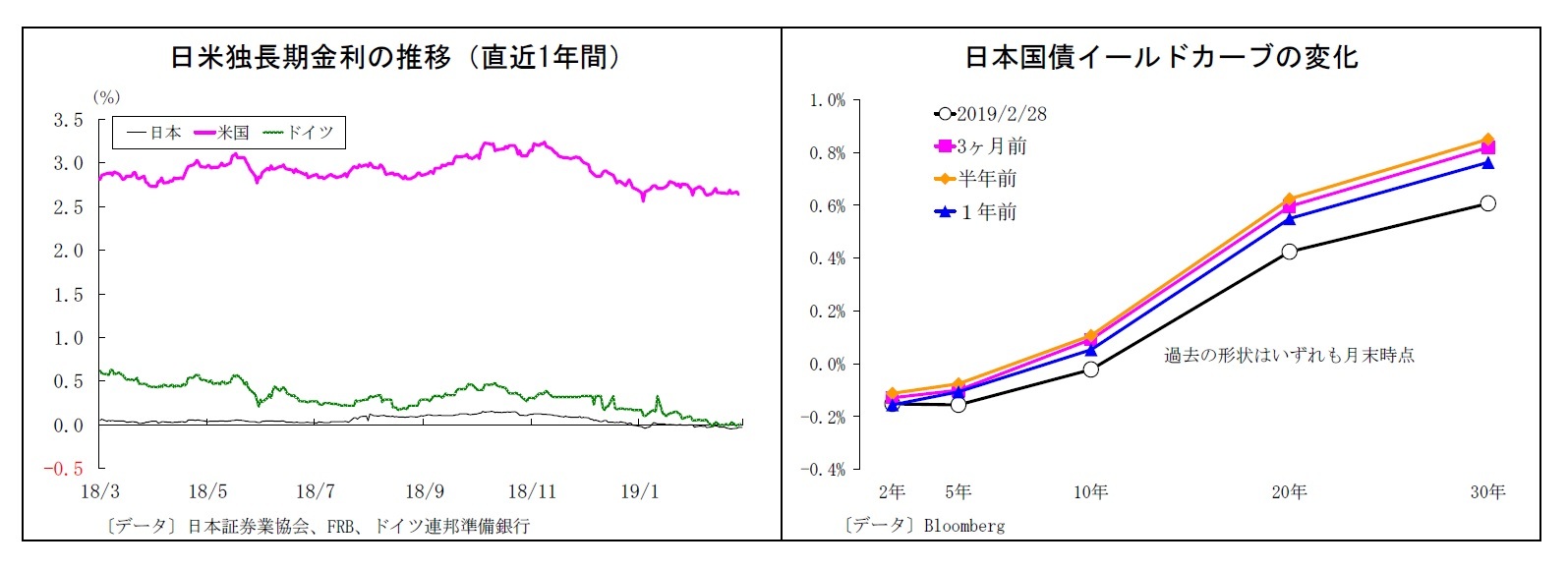

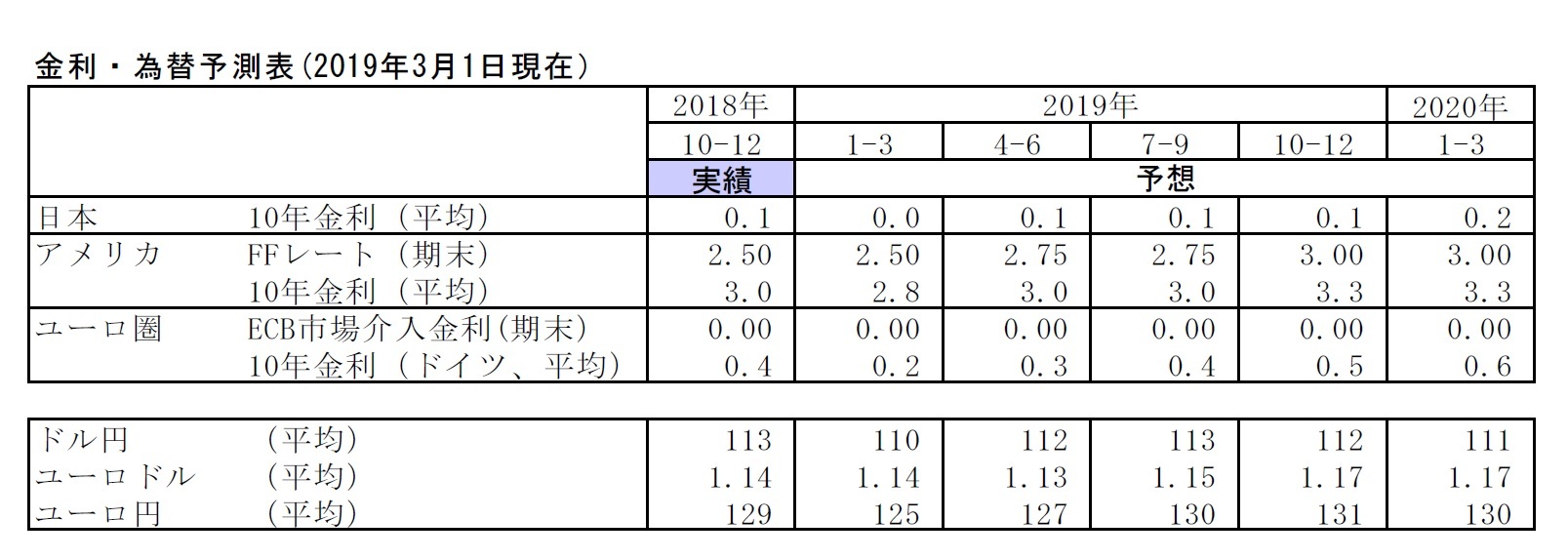

(10年国債利回り)

2月の動き 月初-0.0%台前半でスタートし、月末も-0.0%台前半で終了。

米利上げ休止観測の高まりや日銀の2月国債買入方針が据え置かれたことから、月初から、-0.0%台前半での推移が継続。日銀オペで需給の引き締まり感が確認されたことも金利の抑制に働いた。月半ばには、好調な入札結果や黒田総裁による追加緩和の可能性への言及によって、マイナス幅が拡大し、21日には-0.0%台半ばまで低下。一方、月終盤には米国による対中関税引き上げ延期や日銀オペの弱めの結果を受けてやや上昇し、月末は-0.0%台前半で終了。

当面の予想

昨夜公表された堅調な米経済指標を受けて長期金利はマイナス幅を縮小、わずかなマイナス圏にある。今後は日銀の国債買入れ減額、米中交渉合意や中国全人代での景気対策への期待、英EU離脱延期観測などが長期金利の上昇圧力になるだろう。一方で、今月開催されるECB理事会・FOMCでは各中銀のハト派色が鮮明になるとみられ、金利上昇の抑制に働きそうだ。従って、当面は0.0%前後での推移が続くことが予想される。

2月の動き 月初-0.0%台前半でスタートし、月末も-0.0%台前半で終了。

米利上げ休止観測の高まりや日銀の2月国債買入方針が据え置かれたことから、月初から、-0.0%台前半での推移が継続。日銀オペで需給の引き締まり感が確認されたことも金利の抑制に働いた。月半ばには、好調な入札結果や黒田総裁による追加緩和の可能性への言及によって、マイナス幅が拡大し、21日には-0.0%台半ばまで低下。一方、月終盤には米国による対中関税引き上げ延期や日銀オペの弱めの結果を受けてやや上昇し、月末は-0.0%台前半で終了。

当面の予想

昨夜公表された堅調な米経済指標を受けて長期金利はマイナス幅を縮小、わずかなマイナス圏にある。今後は日銀の国債買入れ減額、米中交渉合意や中国全人代での景気対策への期待、英EU離脱延期観測などが長期金利の上昇圧力になるだろう。一方で、今月開催されるECB理事会・FOMCでは各中銀のハト派色が鮮明になるとみられ、金利上昇の抑制に働きそうだ。従って、当面は0.0%前後での推移が続くことが予想される。

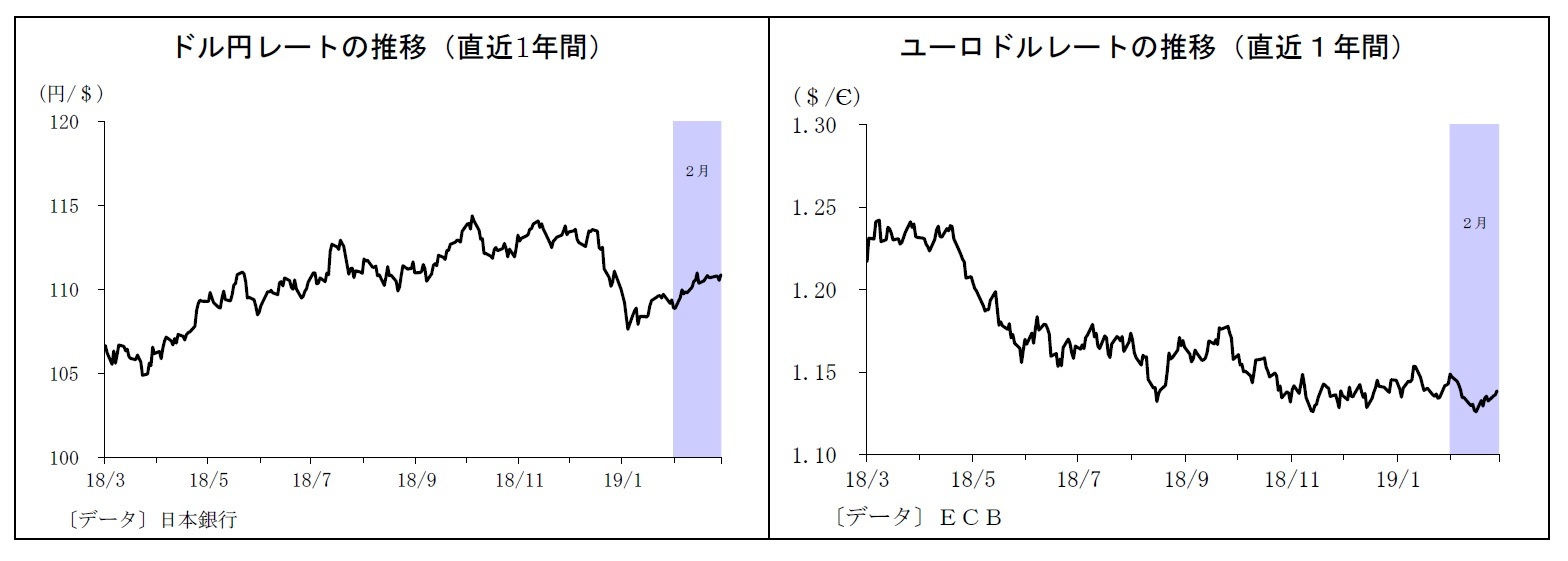

(ドル円レート)

2月の動き 月初108円台後半でスタートし、月末は110円台後半に。

月初、米雇用統計の良好な結果を受けて、4日に109円台半ばに、5日には110円に上昇。110円を挟んだもみ合いが続いた後、米政府閉鎖の回避や米中交渉進展への期待から再びリスクオンの円売りが進み、14日には111円を付ける。その後、15日には米小売売上減少を受けて110円台前半に下落。月後半は米中交渉進展期待による円売り圧力が続いたものの、FRBのハト派転換がドルの上昇を抑制する形で110円台での推移が継続。終盤には米国による対中関税引き上げ延期や英EU離脱延期観測によるリスクオンで111円台に乗せる場面もあったが、事前の想定通りであったことからドルの上値も重く、月末は110円台後半で着地した。

当面の予想

昨夜公表された堅調な米経済指標を受けて、足元では111円台後半へ上昇している。今後も米中交渉合意や中国全人代での景気対策への期待、英EU離脱延期観測などからリスク先行的な円売り圧力が続くとみられる一方、3月下旬に開催されるFOMCでは、ドットチャートの下方修正や資産縮小の年内停止発表などハト派色が鮮明になるとみられることが予想され、ドルの上値を抑えるだろう。決算期末を控え、輸出企業によるドル代金の円転需要も見込まれることから、ドル円の上値は重くなりそう。従って、当面は110円台~112円強でもみ合う展開を予想する。

2月の動き 月初108円台後半でスタートし、月末は110円台後半に。

月初、米雇用統計の良好な結果を受けて、4日に109円台半ばに、5日には110円に上昇。110円を挟んだもみ合いが続いた後、米政府閉鎖の回避や米中交渉進展への期待から再びリスクオンの円売りが進み、14日には111円を付ける。その後、15日には米小売売上減少を受けて110円台前半に下落。月後半は米中交渉進展期待による円売り圧力が続いたものの、FRBのハト派転換がドルの上昇を抑制する形で110円台での推移が継続。終盤には米国による対中関税引き上げ延期や英EU離脱延期観測によるリスクオンで111円台に乗せる場面もあったが、事前の想定通りであったことからドルの上値も重く、月末は110円台後半で着地した。

当面の予想

昨夜公表された堅調な米経済指標を受けて、足元では111円台後半へ上昇している。今後も米中交渉合意や中国全人代での景気対策への期待、英EU離脱延期観測などからリスク先行的な円売り圧力が続くとみられる一方、3月下旬に開催されるFOMCでは、ドットチャートの下方修正や資産縮小の年内停止発表などハト派色が鮮明になるとみられることが予想され、ドルの上値を抑えるだろう。決算期末を控え、輸出企業によるドル代金の円転需要も見込まれることから、ドル円の上値は重くなりそう。従って、当面は110円台~112円強でもみ合う展開を予想する。

ユーロドルレート)

2月の動き 月初1.14ドル台後半でスタートし、月末は1.13ドル台後半に。

月初、好調な米雇用統計結果を受けたドル買いや独経済指標の悪化を受けたユーロ売りによって下落し、6日に1.14ドルを割り込む。その後も欧州の冴えない経済指標が続き、景気減速懸念からユーロ売りが継続。14日には1.12ドル台後半まで下落した。月半ばには、米中交渉進展期待に伴うリスク選好的なドル売りユーロ買いや英EU離脱問題進展期待に伴うユーロ買いが入り、20日に1.13ドル台を回復。月の終盤には、英国のEU離脱期限延期観測が高まったことでさらに上昇し、月末は1.13ドル台後半で終了した。

当面の予想

今月に入り、足元も1.13ドル台後半で推移している。ユーロ圏の景気減速感は根強いことから、7日に開催されるECB理事会では、先行き見通しの慎重化や低金利の時間軸延長が見込まれる。目先はユーロの弱含みが予想される。しかし、その後は英国のEU離脱延期(観測)やハト派的なFOMCを受けて、ユーロがやや持ち直す展開を予想している。当面、ユーロドルは方向感が出にくいだろう。予想レンジは1ユーロ1.12ドル台後半~1.14ドル台前半を見込んでいる。

2月の動き 月初1.14ドル台後半でスタートし、月末は1.13ドル台後半に。

月初、好調な米雇用統計結果を受けたドル買いや独経済指標の悪化を受けたユーロ売りによって下落し、6日に1.14ドルを割り込む。その後も欧州の冴えない経済指標が続き、景気減速懸念からユーロ売りが継続。14日には1.12ドル台後半まで下落した。月半ばには、米中交渉進展期待に伴うリスク選好的なドル売りユーロ買いや英EU離脱問題進展期待に伴うユーロ買いが入り、20日に1.13ドル台を回復。月の終盤には、英国のEU離脱期限延期観測が高まったことでさらに上昇し、月末は1.13ドル台後半で終了した。

当面の予想

今月に入り、足元も1.13ドル台後半で推移している。ユーロ圏の景気減速感は根強いことから、7日に開催されるECB理事会では、先行き見通しの慎重化や低金利の時間軸延長が見込まれる。目先はユーロの弱含みが予想される。しかし、その後は英国のEU離脱延期(観測)やハト派的なFOMCを受けて、ユーロがやや持ち直す展開を予想している。当面、ユーロドルは方向感が出にくいだろう。予想レンジは1ユーロ1.12ドル台後半~1.14ドル台前半を見込んでいる。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年03月01日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口 -

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「米利上げ休止示唆でも円安」をどう捉えるか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「米利上げ休止示唆でも円安」をどう捉えるかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!