- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 日本は「円安誘導批判」に耐えられるか~批判の妥当性と考えられる対応策

2017年03月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

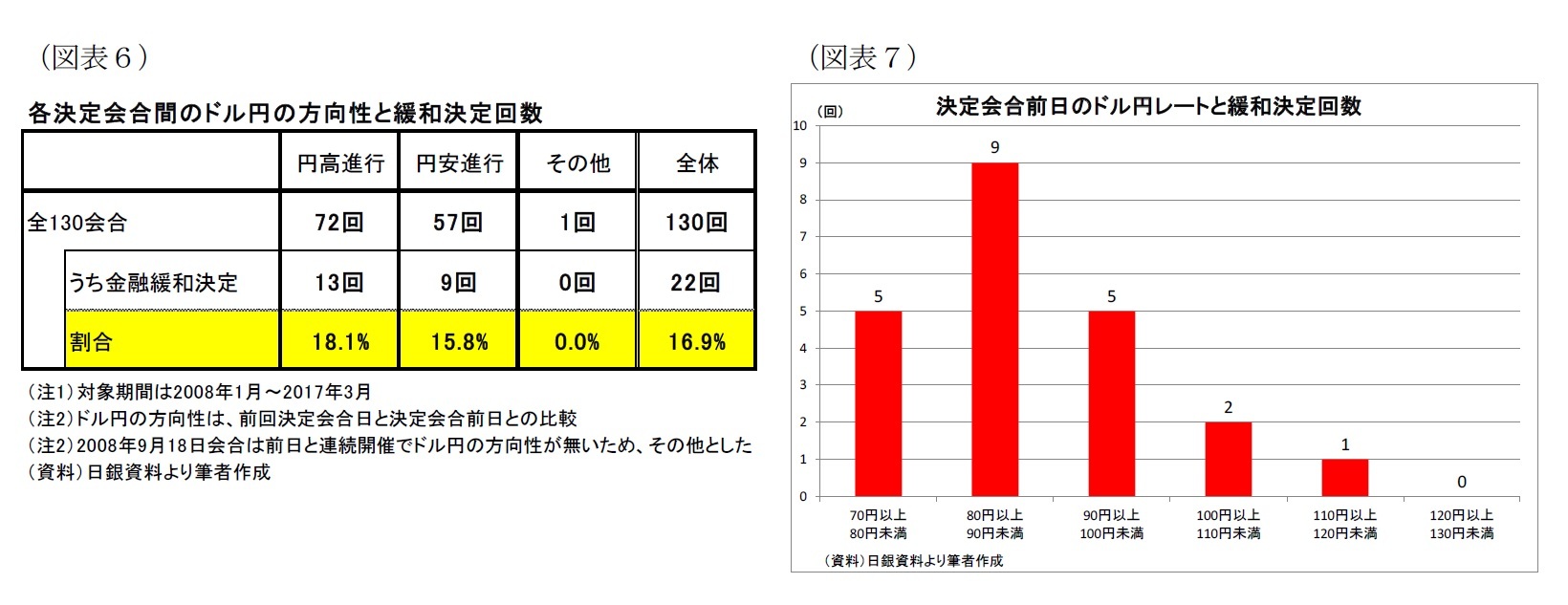

為替の動きと追加緩和決定の関係性を見てみると(図表6)、130回の会合のうち前回の会合から会合前日までに円高が進行したケースが72回あったが、このうち13回で緩和が決定されており、その割合は18.1%になる。逆に円安が進行したケースは57回あったが、緩和が決定されたのはこのうち9回で、割合は15.8%となる。つまり、前会合以降、円高が進んだ場合の方が、円安が進んだ場合よりも追加緩和を決定した割合は若干高かったが、大きな差はみられない。また、円高進行のペースが速かった時期でも追加緩和を見送る例がかなり見受けられた。

このことから、短期的な為替の方向感は緩和決定に大きな影響を及ぼしていなかったことがうかがわれる。

このことから、短期的な為替の方向感は緩和決定に大きな影響を及ぼしていなかったことがうかがわれる。

次に、22回の金融緩和が、ドル円レートがどの水準の際に決定されたかを見ると(図表7)、こちらは大きな偏りがみられる。22回のうち19回が1ドル100円未満となっている一方、100円以上はわずか3回に過ぎない。つまり、日銀は100円を割り込む水準で追加緩和を頻繁に実施してきた。

(2) 緩和の規模感

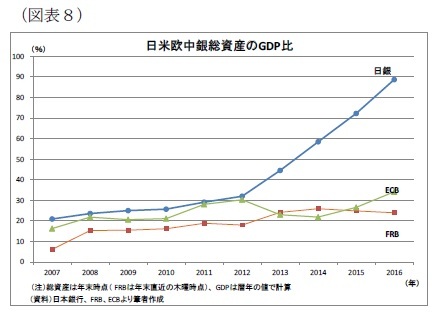

(2) 緩和の規模感日銀は2008年から金融緩和路線へと舵を切ったわけだが、とりわけ、黒田総裁体制となった2013年4月から異次元緩和(量的・質的金融緩和)を開始し、現在にかけて巨額の国債買入れを続けている。日米ユーロ圏の各中央銀行について資産残高のGDP比を見ると(図表8)、多額の国債買入れを続けた結果、日銀の資産が昨年末時点でほぼ90%に達する一方、FRB、ECBは2~3割に過ぎず、日銀の金融緩和規模は突出して大きい。

さらに、日銀は2016年1月に(日銀当座預金への)マイナス金利政策を追加、同年9月には短期金利に加えて長期金利にも誘導目標を設ける「イールドカーブ・コントロール(長短金利操作)」を導入し、長期金利を「ゼロ%程度」に抑制している。

「量的緩和に関しては、かつてリーマン・ショック以降に米国も3度実施(QE1~QE3)してきたにも関わらず、米国が日本の量的緩和を批判するのは筋違い」との見方もあるが、上記のとおり、日米では買い入れの規模感が全く異なる。さらに、日銀は、量的緩和に加えて、マイナス金利政策、長期金利目標の3つを実施しているが、米国は量的緩和のみ、ユーロ圏も量的緩和とマイナス金利政策のみであり、メニューの幅広さという面においても、日銀の緩和スタンスは際立つ。

(2017年03月31日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本は「円安誘導批判」に耐えられるか~批判の妥当性と考えられる対応策】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本は「円安誘導批判」に耐えられるか~批判の妥当性と考えられる対応策のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!