- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)

災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2――整備が進みつつある災害医療体制

1|「広域災害・救急医療情報システム」の整備が進んでいる

1995年の阪神・淡路大震災では、インターネット上で公的な災害情報システムが確立しておらず、災害情報の伝達が滞った。このため、災害現場への医療チームの派遣等に支障が生じた。この震災を契機に、災害時の公的情報システムの整備の必要性が、認識されるようになった。1996年に、災害情報の伝達について、「広域災害・救急医療情報システム(EMIS3)」が導入された。これにより、インターネット上で、都道府県、市町村、消防本部、災害拠点病院等のネットワークの整備が始まった。このシステムは、既存の救急医療情報システムを、災害時にも利用できるようにしたもので、平時からのシステム利用を通じて、災害時の円滑な情報連携につなげることを目指したものとなっている。

災害時に、最新の医療資源情報を関係機関(都道府県、医療機関、消防本部等)へ提供する。救急医療期の診療情報や、急性期以降の患者受入情報等を集約・提供することが、目的とされている。また、被災地外から派遣される医療チームの活動状況等についても、情報の集約・提供が求められている。

2|災害拠点病院の整備が進んでいる

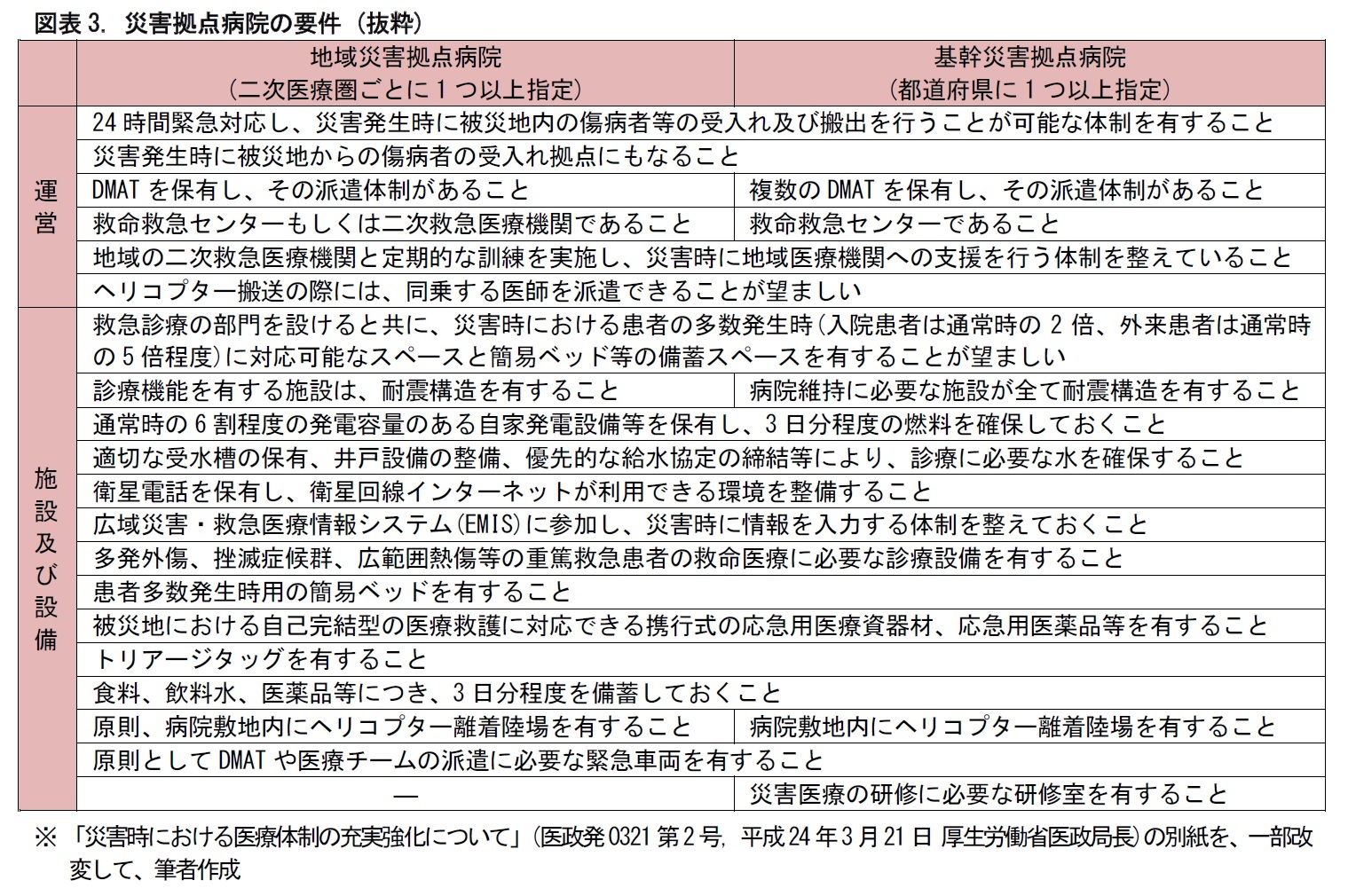

災害発生時に、災害医療を行う医療機関を支援する病院として、災害拠点病院の整備が進められている。災害拠点病院として、都道府県は、原則、基幹災害拠点病院を1つ以上指定し、二次医療圏ごとに地域災害拠点病院を1つ以上指定している。基幹災害拠点病院は、救命救急センター(三次救急医療機関)であることが必要となる。地域災害拠点病院は、救命救急センターもしくは二次救急医療機関であることが必要となる。

災害拠点病院は、災害時に傷病者を受け入れたり、広域搬送を行ったりして、災害医療を担う。多数の傷病者を受け入れて対応するためのスペースや、簡易ベッド等、備蓄スペースを持つことが望ましいとされる。診療施設等を、耐震構造としておくことも求められる。

また、被災地に向けて、保有している医療救護チームを派遣したり、応急用医療資器材を提供したりもする。そのために、派遣に必要な緊急車両を持ち、病院敷地内にヘリコプター離着陸場を有することが求められる。医療救護のための携行式の応急用医療資器材や、応急用医薬品等を有することも求められる。衛星電話や、衛星回線インターネットの利用環境を整備しておくことや、EMISに参加して災害時には情報入力ができるようにすることなど、情報インフラ面の整備も必要とされる。

更に、基幹災害拠点病院は、平時において、災害時に向けた要員の教育・訓練等を行うこととされている。そのために、災害医療の研修に必要な研修室を有することも求められている。

2016年8月現在で、全国に、712の災害拠点病院がある4。この中には、256の救命救急センターが含まれている。

3 EMISは、Emergency Medical Information Systemの略。「イーミス」と呼ばれる。

4 EMISの医療機関情報検索(一般向け)における、災害拠点病院の検索結果による。

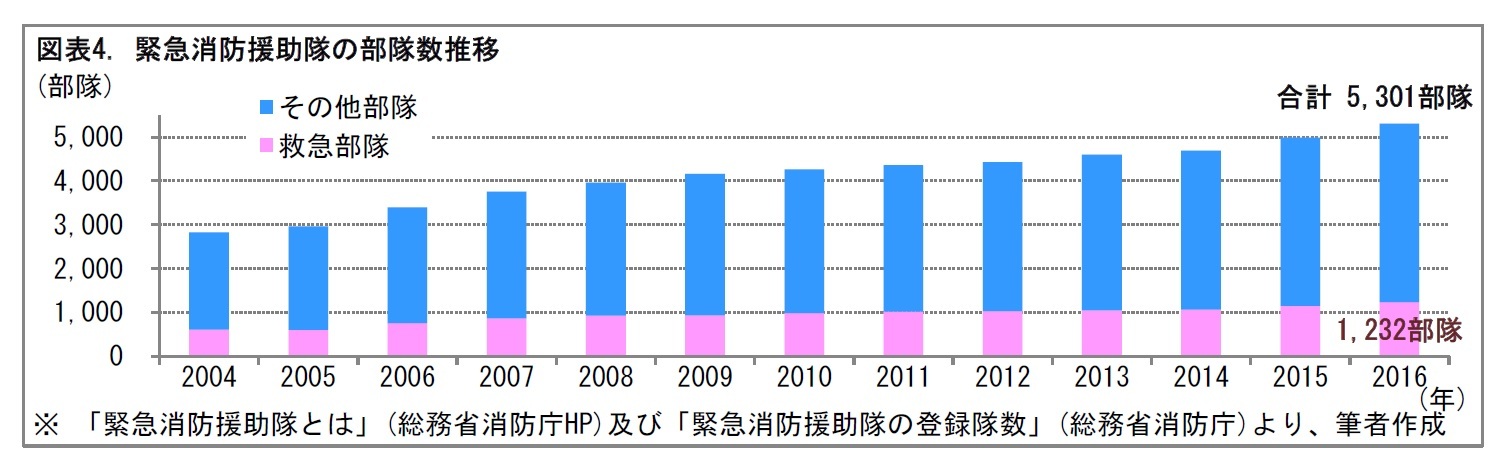

近年、救急医療チームの整備が進んでいる。災害発生時には、DMAT、JMAT、DPATが結成され、被災地に派遣されている。

(1)DMAT

DMAT5は、2005年に発足したもので、主に災害拠点病院に置かれた医療チームである。災害拠点病院は、1つないし数チームのDMATを有しており、災害時には、被災地に派遣する。(次章で、詳述。)

(2)JMAT

一方、JMAT6は、日本医師会が統括する災害医療チームで、災害発生から72時間が経過して、DMATが退去する際に、入れ替わって災害現場に入り、避難所や救護所で、現地の医療体制が回復するまで、地域医療を支える役割を担っている。被災地の在宅患者の医療や健康管理も行う。JMATは、2010年に日本医師会より創設の提言が出され、準備を進めていた。2011年の東日本大震災発生時に、それまでの検討をもとに結成され、被災地に派遣された。医師1名、看護師2名、事務職員(運転手)1名の、4名で1つのチームが編成される。日本医師会の会員以外の参加も、可能とされている。このため、JMATの隊員は、多くの医師を含む、豊富な医療職からなることが多い。JMATは、被災地の医療復興の中核的存在となっている。

(3)DPAT

更に、大規模災害などで被災した精神科病院の患者への対応や、被災者のPTSD等の精神疾患発症の予防などを支援するために、都道府県・政令指定都市によって、DPAT7が結成・派遣される。DPATは、精神科医、看護師、業務調整員等の数名で1つのチームが編成される。災害発生から72時間以内に、先遣隊が被災地に入り、1週間を目処に、活動するチームが交代する。

5 DMATはDisaster Medical Assistance Teamの略。

6 JMATはJapan Medical Association Teamの略。

7 DPATは、Disaster Psychiatric Assistance Teamの略。東日本大震災では、自治体や医療機関から、精神科医を中心とする「こころのケアチーム」が派遣された。その後、このチームを参考に、厚生労働省が、DPATの名称や、活動内容を全国統一的に定めた。

3――災害派遣医療チームの編成

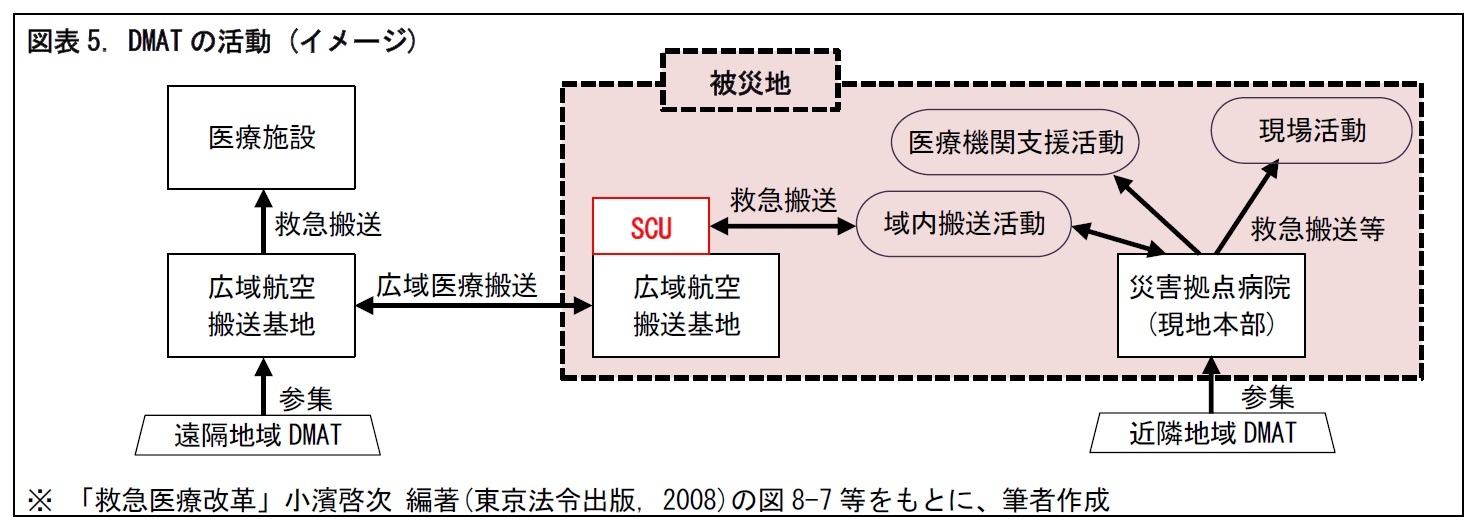

日本では、災害発生時、急性期に、災害現場での医療活動を可能とする、機動性のある自己完結型チームとして、災害派遣医療チーム(DMAT)が編成される。DMATの任務は、被災地域内での医療情報収集・伝達、傷病者の搬送・診療、医療機関の支援・強化である。災害時に、医師1名、看護師2名、業務調整員1名の、4名で1つのチームが編成される。業務調整員は、医療物資の手配等を担当する。災害発生後48時間以内に災害現場に行き、負傷者の救出・救助、トリアージ、治療・搬送などを手がける。DMATは、災害発生から72時間経過時までの救急医療期を中心に、活動する。

2|大規模災害時には、広域医療搬送を行うDMATも編成される

大規模災害においては被災地内で、医療が完結しない場合がある。このため、傷病者を被災地外へ、広域医療搬送する必要が生じる。その場合、航空機の広域航空搬送基地が設置される。その基地で、臨時医療施設として、ステージングケアユニット(Staging Care Unit, SCU)が設けられる。大規模災害時には、被災地の近隣地域だけではなく、遠隔地域のDMATも参集して、広域医療搬送にあたる。

8 搬送のための航空機として、ドクターヘリが用いられることも一般的。

(2016年08月03日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月10日

中国の物価関連統計(25年10月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年11月10日

ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

災害時のトリアージの現状-救急医療の現状と課題 (後編)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!