- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 個人年金 >

- 確定拠出年金での運用について考える~リスクをとるなら日本株、それとも外国株?~

確定拠出年金での運用について考える~リスクをとるなら日本株、それとも外国株?~

取締役 前田 俊之

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

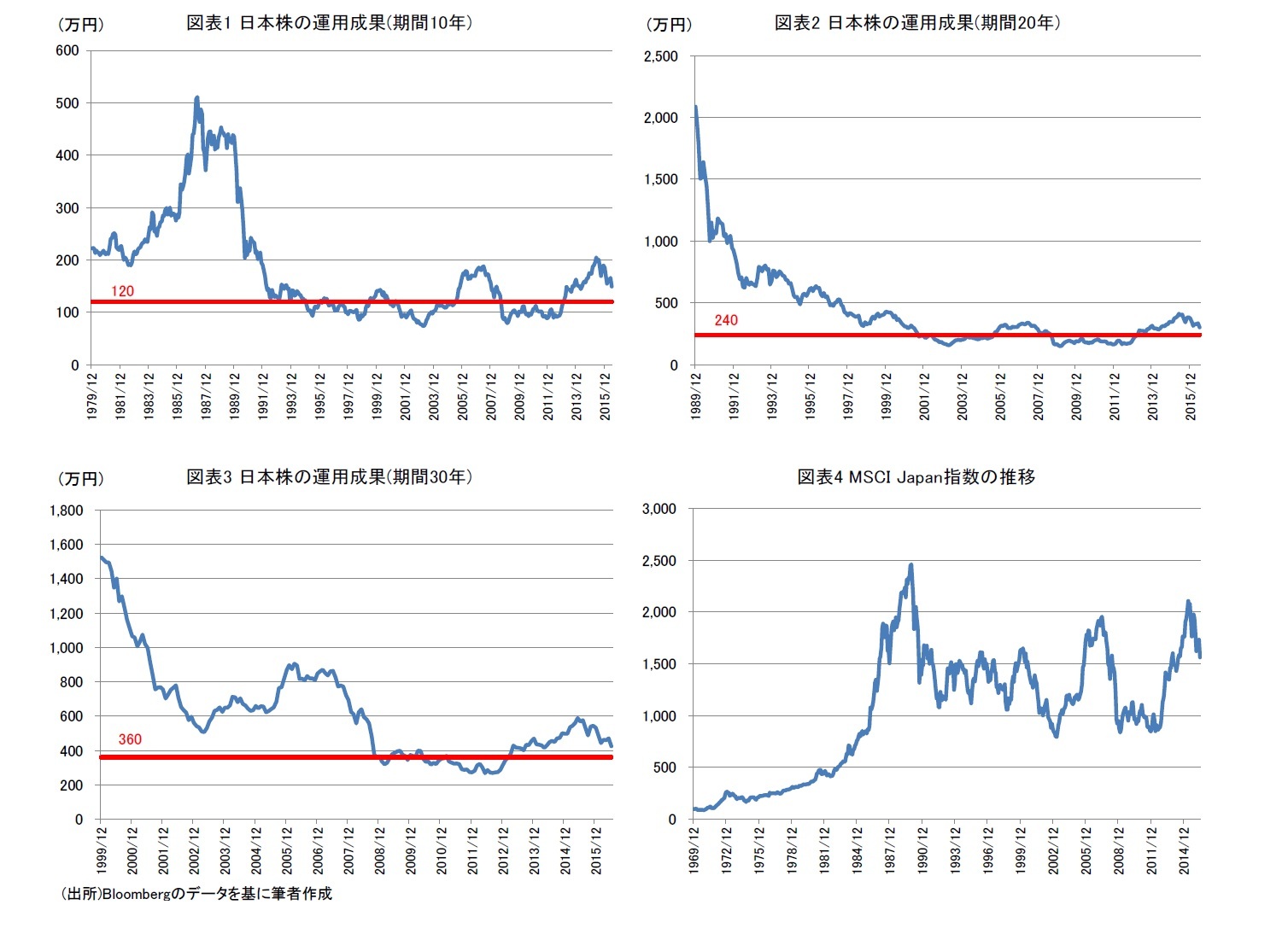

最初の視点は日本株への投資を異なる期間で評価した場合はどうかというものである。前回、筆者が示したのは、15年間にわたって毎月一定の額を日本株のインデックスファンドに投資し、その終了時点における運用成果がどう推移するかを見たものであった。15年というのは日本で確定拠出年金がスタートしてからの期間に相当する。使用したデータの関係から、分析の対象は1997年以降の事例に限られているが、例えば1997年6月から2012年5月末までの15年間では、運用資金に対して約30%の含み損が発生している1。このことから、筆者としては運用の開始および終了タイミングについても注意が必要だと考えた。しかし、1998年4月以降に運用を開始していれば、そのタイミングに係わらずプラスの成果があった。より多くの加入者にとってメリットがあったという判断も確かに可能である。そこで今回は10年、20年、30年間に亘って日本株に投資した場合に、どのような成果になるかを試算した。

図表1が10年、図表2が20年、図表3が30年の結果を示している。試算の方法は前回と大きく変わらないが、毎月の積立額を10,000円とし1969年末にスタートした指数(MSCI Japan 課税前配当再投資ベース)に沿って運用がなされたものと仮定している。図表1~3のそれぞれに引いた線(120万円、240万円、360万円)は損益の分岐点になる。10年の例で見ると積立額120万円に対して、大きく分けて3回ほど含み損を抱える期間(運用の終了時期が1995年1月~1999年5月、2000年11月~2005年6月、2008年9月~2013年1月)があり、計算対象の約35%の時期で含み損を抱えている。20年の場合もほぼ同様の結果で、計算対象の約31%で含み損を抱えている。さすがに30年になると安定感が増してくるが、それでも計算対象の約18%で含み損を抱えている。どうしてこのような結果になるのであろうか。

(2016年07月29日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

取締役

前田 俊之 (まえだ としゆき)

前田 俊之のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2016/12/28 | これまでのNISAは何だったのか~「貯蓄から投資へ」の課題(その3)~ | 前田 俊之 | 研究員の眼 |

| 2016/11/30 | いま改めて考えるNISAの行方~「貯蓄から投資へ」の課題(その2)~ | 前田 俊之 | 研究員の眼 |

| 2016/11/25 | 頑張れ金融庁~「貯蓄から投資へ」の課題(その1)~ | 前田 俊之 | 研究員の眼 |

| 2016/09/21 | 頑張れiDeCo(イデコ)~亀には亀の魅力がある~ | 前田 俊之 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【確定拠出年金での運用について考える~リスクをとるなら日本株、それとも外国株?~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

確定拠出年金での運用について考える~リスクをとるなら日本株、それとも外国株?~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!