- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(4) 経済環境と資産構成の推移-超低金利とバブル崩壊後の株価の中で

日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(4) 経済環境と資産構成の推移-超低金利とバブル崩壊後の株価の中で

保険研究部 主任研究員 年金総合リサーチセンター・気候変動リサーチセンター兼任 安井 義浩

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

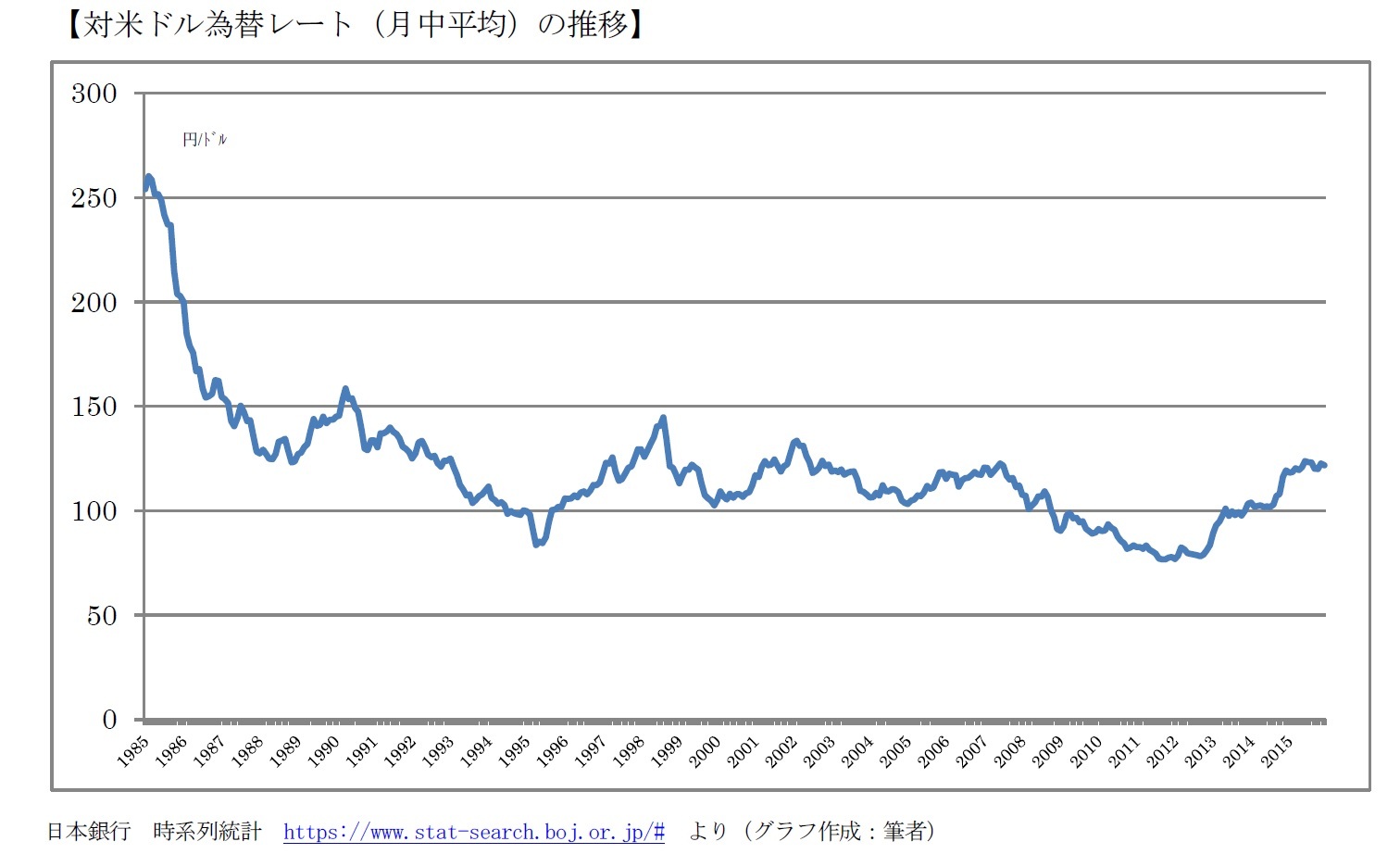

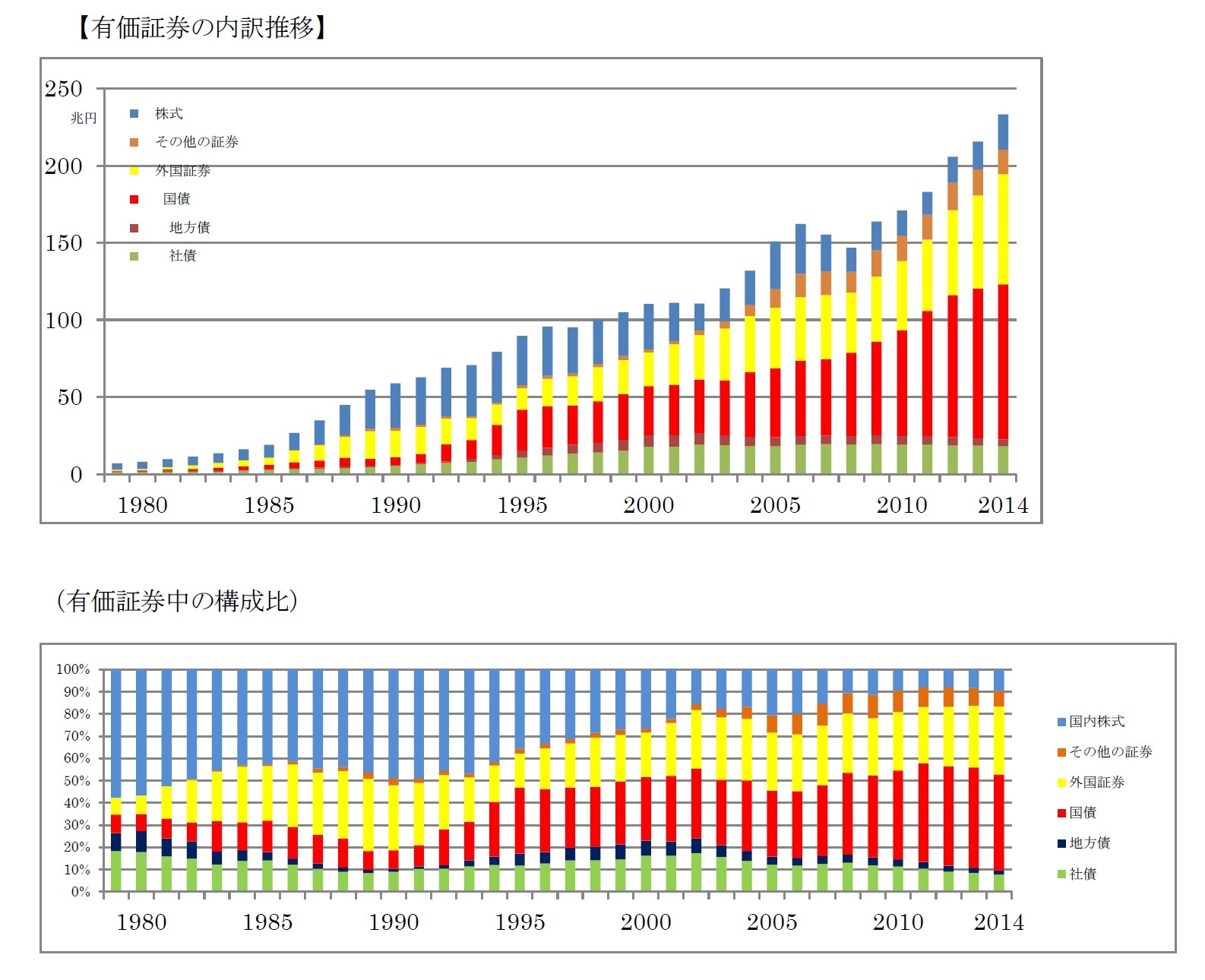

為替が関わる資産運用は、外国証券、中でも米国債が以前より主なものであった。日本国内の金利が低いために、もっと高利回りを求めて海外の債券等に資金を振り向けたくなるところであるが、その際に、円高による為替差損を被るリスクと常に背中合わせであり、実際年度によっては大きな損失があった。そこで、為替変動リスクを充分考慮するとともに、たとえコストがかかってもヘッジをかけるかどうかと、その水準を考慮する必要がある。また、ここでは省略するが、近年はユーロは当然のこと、豪ドルなど他の通貨への投資も増加しているようで、変動の影響は幅広くなっている。

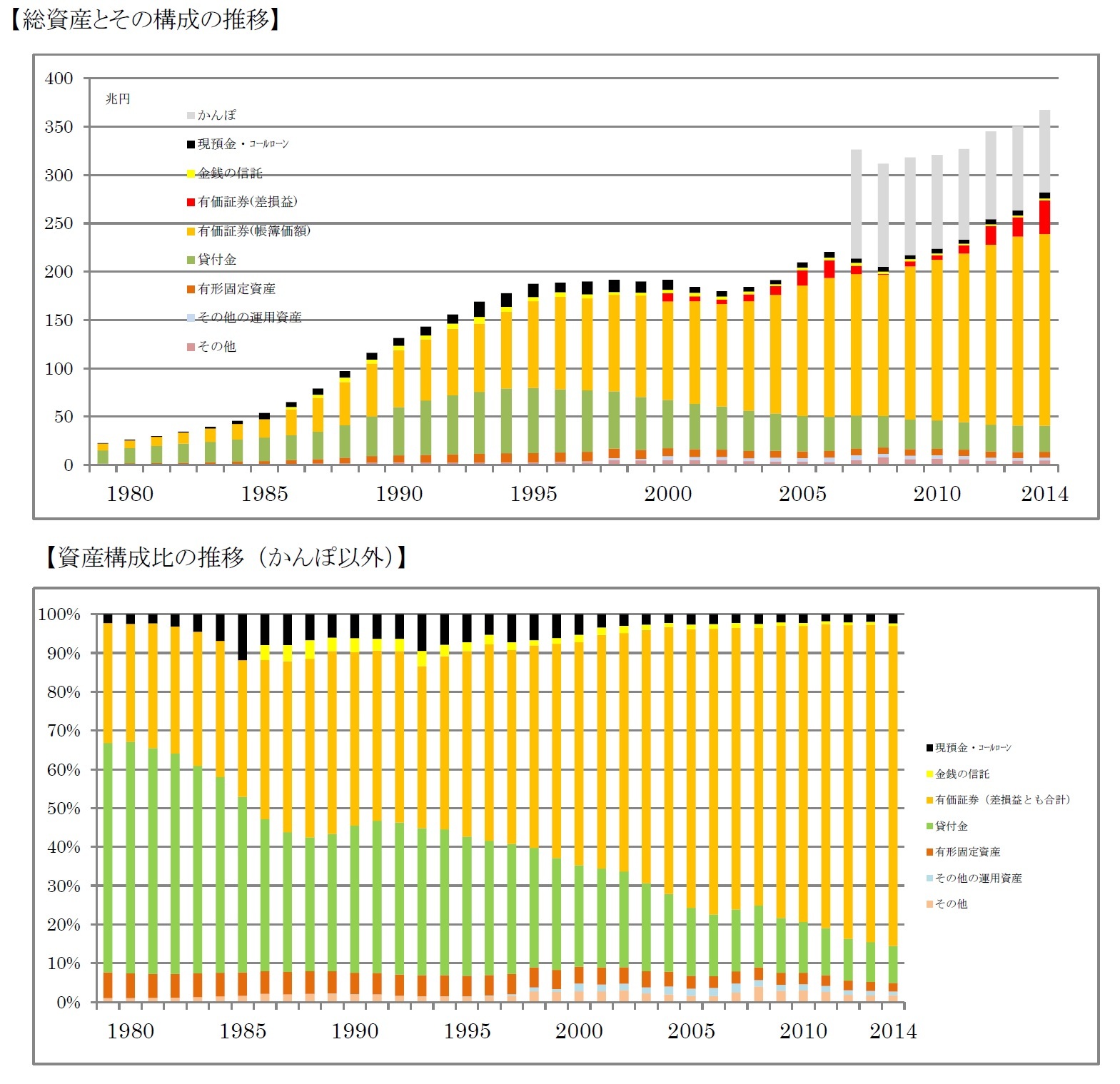

一見してすぐわかることは、有価証券の構成比が増加し、逆に貸付金が減少していることであろう。

1980年代前半には、総資産の6割近くが貸付金(特に長期の企業貸付)であったものが、企業の資金調達手段の多様化(社債発行など)により生命保険会社に対しては需要が減少した。最近では総資産の1割程度である。1990年代頃からALMなどのリスク管理手法が明確に意識されるようになってきたのだが、その際貸付金あるいは不動産といった流動性の低い資産より、有価証券投資のほうがコントロールしやすい。そうしたことも、有価証券の増加、貸付金の減少につながったものと思われる。

一般に、資産運用においても資金をどの資産に配分すれば最も優れた運用かというのは、もちろん時と場合により難しい話で、ひとことで述べられないが、ざっと述べると以下のようなことだろう。

生命保険会社においては、金利のところでも述べたが、資金の源が保険料であるため、対応すべきは「円建てで」「固定利率(しかも長期にわたり保証すべきもの)付きの」負債であることが特徴である。だから、保険会社はまず確実に予定利率を確保したい。できれば、それを上回る利回りを確保して、他社に勝る配当金を提示し販売競争の優位にたちたい。そのために、少しはリスクの高い資産にも投資はしたいが、大きな損失は出したくない、といった順番の考えになる。

すると、投資の中心はまず円で確実に利息が見込める国債、となる。できれば保険契約と同じ長期のものが最適である。少し信用リスクはあるがその分利回りの高い社債も考えられる。この辺までが安全な投資ということになる。

そのほかに株式、外国証券といった価格変動リスク、為替リスクの比較的高いものにも相当程度の資金を配分してより高い利回りを目指すことになる。なお、株式は価格変動も大きいが、株式配当金が有利な銘柄もあろうから、そういう兼ね合いも重要であろう。

また、近年、ソルベンシーマージン比率など、生命保険会社の健全性に対する評価が世界規模で厳格になってきている動きもあり、リスクが高いとされる資産は保有しにくくなってきた。

構成比の変化は、そうした考えをもとにすると、理解はしやすいかもしれない。ただ、国債の利回りは前述のとおり、現在とんでもない低金利である。このまま順調に行くのだろうか。

ここで、グラフの金額について注意(言い訳?)しておく。2000年度から金融商品会計が導入され、貸借対照表上の有価証券は時価を表示するようになり、含み益も上乗せされたとみて差し支えない(責任準備金対応債券などそうでないものもある。詳細はここでは省略)。だから前ページのグラフも2000年度を境に会計基準変更の影響を受けている。とはいうものの、この程度の概観をする際にはさほど大きな段差ではないだろう。(例えば、「含み益が乗ったから有価証券が増えたようにみえるだけ」ということはなさそうだ。)

また、1986年度に変額保険が登場したときから、特別勘定が設置されるようになった。のちに特別勘定は団体年金商品にも採用されて規模が大きくなっていく。特別勘定は、その運用成果がそのまま保険金等に反映され、予定利率を必ずしも保証する必要はないので、資産運用方針は、より積極的に時価を最大にしようとするものになる。前述のグラフでの総資産、有価証券の規模は、これを1~2割含んだもので、本来は分けて捉えたほうがよいのだが、データの制約からやむなく合計でみている。

次回は、その結果として損益計算書に現れる収支などをみてみる予定である。1

1 全体を通して、文中のグラフについては、特に断りのない場合、インシュアランス生命保険統計号(各年度版)(保険研究所)に基づくものである。グラフ化は筆者。なお、破綻や合併がある年度などにおいて、一部データに不明点や不整合がある箇所もあるが、業界全体の長期のトレンドをみるという主旨からご容赦頂きたい。

(2016年02月01日「基礎研レター」)

03-3512-1833

- 【職歴】

1987年 日本生命保険相互会社入社

・主計部、財務企画部、調査部、ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)(2007年‐2010年)を経て

2012年 ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

・日本証券アナリスト協会 検定会員

安井 義浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/17 | EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/10/10 | 保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など | 安井 義浩 | 基礎研レター |

| 2025/10/07 | 保険会社の再建・破綻処理における実務基準の市中協議(欧州)-欧州保険協会からの意見 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(4) 経済環境と資産構成の推移-超低金利とバブル崩壊後の株価の中で】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本の生命保険業績動向 ざっくり30年史(4) 経済環境と資産構成の推移-超低金利とバブル崩壊後の株価の中でのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!