- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者世帯の家計・資産 >

- 高齢者世帯の多様さと統計上の所得格差

コラム

2006年08月21日

1.総世帯に占める高齢者世帯の割合と高齢者世帯自体の変化

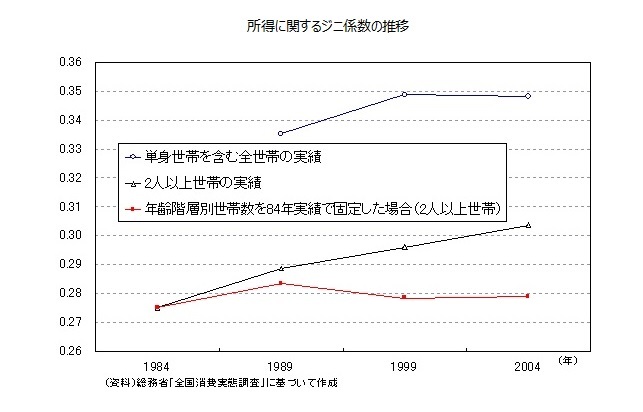

統計上の所得格差拡大が主として高齢化の影響による「見掛け上のもの」だという事実は、今や多くの人が知るところになりつつある。高齢化の影響とは、他の年齢階層と比べて元来の所得格差が大きい高齢者世帯の割合が高まったことによって、集計された統計に高齢者世帯の特性が反映されやすくなったという意味であり、社会全体の所得格差を表す指標、例えば、ジニ係数などの計測値が結果的に大きくなるというものである(注)。したがって、所得格差拡大を是とする立場から主張されることが多かった「労働者に対する成果主義が浸透した結果」という説も、所得格差拡大を非とする立場から主張されることが多かった「弱者切り捨ての構造改革による結果」という説も、現時点では的を得ていないことは明らかであろう。

もっとも、社会全体の所得格差拡大に関しては見掛け上の効果が大きいとしても、高齢化の主役であるはずの増大した高齢者世帯に何も変化が起きていないということではない。所得格差について言えば、60歳代の世帯や70歳以上の世帯に関するジニ係数はむしろ低下傾向にある。それにもかかわらず、この事実について語られることが少ないのは、各種世帯の集合体とも言うべき高齢者世帯についてはあまりにも多くの要素が変化していて、結果の解釈が難しいからであろう。

一般に、健康状態や家族との同居状況、就労、所得、資産保有の各面において、他の年齢階層と比べて、多種多様なパターンが観察されるのが高齢者世帯である。しかも、統計上で高齢者世帯として把握される世帯の範囲が、実は、拡大しているのである。すなわち、これと密接な関係にあるのが家族との同居状況の変化である。自分のこどもと同居する高齢者の割合は30年以上にわたって趨勢的な低下を続けた結果、既に1/2を割っており、こどもとは同居しない高齢者が主流派になったのである。例えば、65歳以上の者がいる世帯のうち、単身世帯と夫婦のみの世帯の割合は、1972年には19.4%しかなかったが、2005年には51.2%を占めている。

この事実は、かつては、こどもが世帯主となっている世帯の一構成員にとどまり、世帯主の年齢階層で区分した統計では識別しにくかったタイプの高齢者も、独立した世帯を形成するようになって、統計の表舞台に現れやすくなったことを意味する。世帯主になる高齢者は、どちらかと言えば、健康状態が良好で所得や保有資産の水準も高いのがかつての傾向であったが、現在では、これらの条件を満たさない高齢者でも世帯主になっているケースがあり得るということである。

このような多様さの一面を「格差」として捉えれば、高齢者世帯に関する統計上の所得格差は拡大してもよいはずである。しかし、前述のとおり、事実はむしろ逆なのである。

(注) 詳しくは、拙稿「年齢階層別に見た経済的格差の動向」(ニッセイ基礎研『Report』2006年6月号)を参照されたい。

一般に、健康状態や家族との同居状況、就労、所得、資産保有の各面において、他の年齢階層と比べて、多種多様なパターンが観察されるのが高齢者世帯である。しかも、統計上で高齢者世帯として把握される世帯の範囲が、実は、拡大しているのである。すなわち、これと密接な関係にあるのが家族との同居状況の変化である。自分のこどもと同居する高齢者の割合は30年以上にわたって趨勢的な低下を続けた結果、既に1/2を割っており、こどもとは同居しない高齢者が主流派になったのである。例えば、65歳以上の者がいる世帯のうち、単身世帯と夫婦のみの世帯の割合は、1972年には19.4%しかなかったが、2005年には51.2%を占めている。

この事実は、かつては、こどもが世帯主となっている世帯の一構成員にとどまり、世帯主の年齢階層で区分した統計では識別しにくかったタイプの高齢者も、独立した世帯を形成するようになって、統計の表舞台に現れやすくなったことを意味する。世帯主になる高齢者は、どちらかと言えば、健康状態が良好で所得や保有資産の水準も高いのがかつての傾向であったが、現在では、これらの条件を満たさない高齢者でも世帯主になっているケースがあり得るということである。

このような多様さの一面を「格差」として捉えれば、高齢者世帯に関する統計上の所得格差は拡大してもよいはずである。しかし、前述のとおり、事実はむしろ逆なのである。

(注) 詳しくは、拙稿「年齢階層別に見た経済的格差の動向」(ニッセイ基礎研『Report』2006年6月号)を参照されたい。

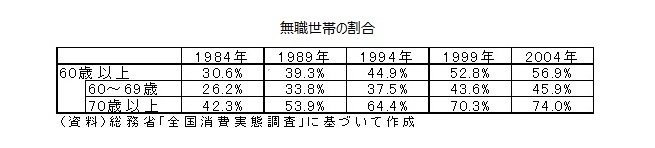

2.高齢者世帯における無業者増加による効果

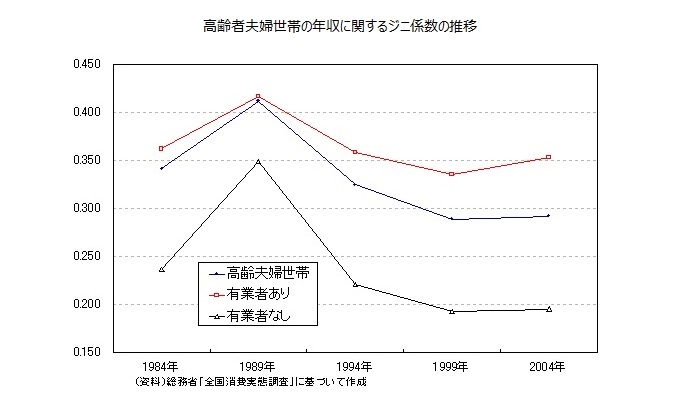

その中で、詳細なデータが利用できる高齢者夫婦世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみから成る世帯)に注目すると、いずれか一方、もしくは両方が有業者である世帯の年収は674万円、いずれも無業者である世帯の年収は390万円であり、それぞれの構成比は31.6%と68.4%である。1984年においては、両グループのウエイトは50.8%と49.2%、年収は421万円と246万円であったから、両者の平均値に著しい格差があることには変わりはないが、無業者のみの世帯の割合が急上昇したことが分かる。

有業者のいる世帯の場合には、フルタイムの勤労者、パートタイムの勤労者、自営業主、自営業家族従業員など、職業にも労働時間にも様々なパターンがあるから、結果としての年収も幅広い分布を示している。特に、景気のよい時期ほど高所得を得る世帯と低所得にとどまる世帯の差は開くであろう。これに対して、無業者のみの世帯における最大の収入源は公的年金給付であるから、このグループの中で世帯間の年収格差があるといっても、有業者がいる世帯のグループほどは大きくないと考えられる。

したがって、相対的に所得格差が大きい有業者のいる世帯の割合が低下すれば、高齢者夫婦世帯全体の所得格差は縮小することが想像される。これは、全世帯に占める高齢者世帯の割合が上昇することによって、社会全体の所得格差が見掛け上拡大するメカニズムと本質的に同じである。

有業者のいる世帯の場合には、フルタイムの勤労者、パートタイムの勤労者、自営業主、自営業家族従業員など、職業にも労働時間にも様々なパターンがあるから、結果としての年収も幅広い分布を示している。特に、景気のよい時期ほど高所得を得る世帯と低所得にとどまる世帯の差は開くであろう。これに対して、無業者のみの世帯における最大の収入源は公的年金給付であるから、このグループの中で世帯間の年収格差があるといっても、有業者がいる世帯のグループほどは大きくないと考えられる。

したがって、相対的に所得格差が大きい有業者のいる世帯の割合が低下すれば、高齢者夫婦世帯全体の所得格差は縮小することが想像される。これは、全世帯に占める高齢者世帯の割合が上昇することによって、社会全体の所得格差が見掛け上拡大するメカニズムと本質的に同じである。

3.公的年金給付が充実したことによる効果

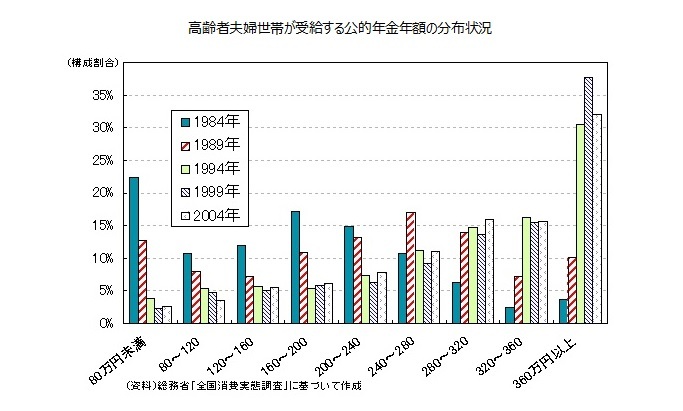

そして、有業者のいる世帯と無業者のみの世帯のいずれのグループに対しても、重大な影響を与えると考えられるのが公的年金給付である。高齢者夫婦世帯が受給する公的年金年額の分布状況を見ると、1984年から1994年にかけては分布の構造が劇的に変化している。名目ベースでしか比較できないが、1984年から1989年にかけての消費者物価は5.8%の上昇、1989年から1994年にかけては10.4%の上昇、以後は横這い圏の中での2.1%上昇と2.6%の下落であるから、実質ベースの金額の分布も大きくは異ならないはずである。

特徴的なのは、1994年以降は年間360万円以上、すなわち月30万円以上受給している世帯の割合が30%を超える一方で、1984年当時は20%を上回っていた年額80万円未満の世帯の割合が4%以下にまで激減していることである。このような状況をもたらしたのは、公的年金制度に十分な加入期間があった人が受給開始年齢に到達したためと考えられる。

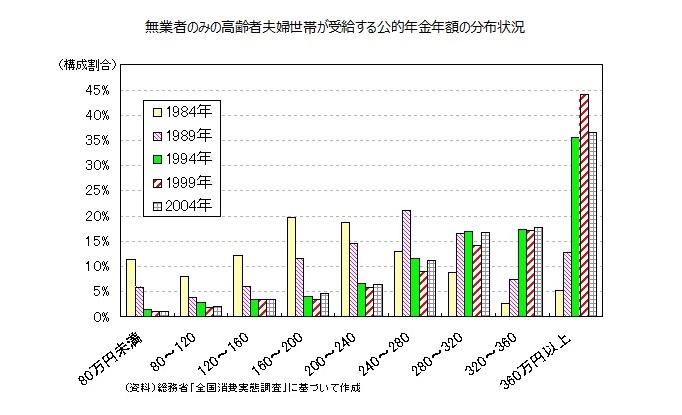

意外なことに、1999年以降は受給金額の分布構造が1994年の分布構造と比べて大きくは変わっていない。1999年以降の分布構造が1994年の分布構造から大きく変わっていないという傾向は、無業者のみの高齢者夫婦世帯に限定しても当てはまる。特に、公的年金を主たる収入源とする無業者のみの世帯グループにおける所得格差は、年金受給額に関する分布構造を強く反映すると考えられるので、1999年以降の所得格差の度合いは1994年の所得格差の度合いから大きく変化していないことが推測される。

特徴的なのは、1994年以降は年間360万円以上、すなわち月30万円以上受給している世帯の割合が30%を超える一方で、1984年当時は20%を上回っていた年額80万円未満の世帯の割合が4%以下にまで激減していることである。このような状況をもたらしたのは、公的年金制度に十分な加入期間があった人が受給開始年齢に到達したためと考えられる。

意外なことに、1999年以降は受給金額の分布構造が1994年の分布構造と比べて大きくは変わっていない。1999年以降の分布構造が1994年の分布構造から大きく変わっていないという傾向は、無業者のみの高齢者夫婦世帯に限定しても当てはまる。特に、公的年金を主たる収入源とする無業者のみの世帯グループにおける所得格差は、年金受給額に関する分布構造を強く反映すると考えられるので、1999年以降の所得格差の度合いは1994年の所得格差の度合いから大きく変化していないことが推測される。

高齢者夫婦世帯全体のジニ係数の水準が、当初は有業者のいる世帯に近かったが、年を追うごとに無業者のみの世帯の水準に近づいていくのは、無業者のみの世帯の割合が高まっていったことを反映している。無業者のみの世帯の割合の方がもはや高いのに、有業者のいる世帯の影響が消えないのは、両グループの平均的な所得水準に歴然たる格差があり、しかも、有業者のいる世帯におけるグループ内所得格差が圧倒的に大きいからである。また、両グループのジニ係数の変化が1999年以降小さくなったのは、公的年金受給額の分布が1994年の構造からあまり変わっていないためであろう。

このように、多様な世帯の集合体である高齢者世帯における「格差」は、所得格差に限定しても様々な要因の影響を受けており、高齢者世帯の所得格差が縮小傾向にあると単純に言い放ってしまうことは戒めるべきであろう。統計上の所得格差拡大が主として高齢化の影響によることが明らかになっている一方で、肝心の高齢者世帯の実態については、その多様さの度合いがどの程度変化しているのか、標準的な世帯の姿がどのように変化しているのか、それらがどのような影響によるものか、まだ十分に明らかになっているとは言い難い。更なる高齢化が進行する中での税制や社会保障制度のあり方を考えるうえで、まず、高齢者世帯の実態把握に努めることが重要であろう。

このように、多様な世帯の集合体である高齢者世帯における「格差」は、所得格差に限定しても様々な要因の影響を受けており、高齢者世帯の所得格差が縮小傾向にあると単純に言い放ってしまうことは戒めるべきであろう。統計上の所得格差拡大が主として高齢化の影響によることが明らかになっている一方で、肝心の高齢者世帯の実態については、その多様さの度合いがどの程度変化しているのか、標準的な世帯の姿がどのように変化しているのか、それらがどのような影響によるものか、まだ十分に明らかになっているとは言い難い。更なる高齢化が進行する中での税制や社会保障制度のあり方を考えるうえで、まず、高齢者世帯の実態把握に努めることが重要であろう。

(2006年08月21日「エコノミストの眼」)

このレポートの関連カテゴリ

石川 達哉

石川 達哉のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2018/12/28 | 同床異夢の臨時財政対策債-償還費を本当に負担するのは国か、地方か? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |

| 2018/07/13 | 「地方財源不足額」は本当に解消されているのか?―先送りされ続ける臨時財政対策債の償還財源確保 | 石川 達哉 | 基礎研レポート |

| 2017/08/31 | 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか? | 石川 達哉 | 基礎研レポート |

| 2017/07/03 | 増大する地方公共団体の基金残高 その2-実は拡大している積立不足!? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~ -

2025年11月19日

フューチャーウォッシュの落とし穴-理念と現場の整合が求められる企業のサステナビリティ戦略 -

2025年11月19日

EU、Googleへの調査開始-Google検索についてDMA違反の可能性

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高齢者世帯の多様さと統計上の所得格差】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高齢者世帯の多様さと統計上の所得格差のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!