- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 東南アジア経済の見通し~輸出減速するも内需が下支え

2025年09月22日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2-3.インドネシア

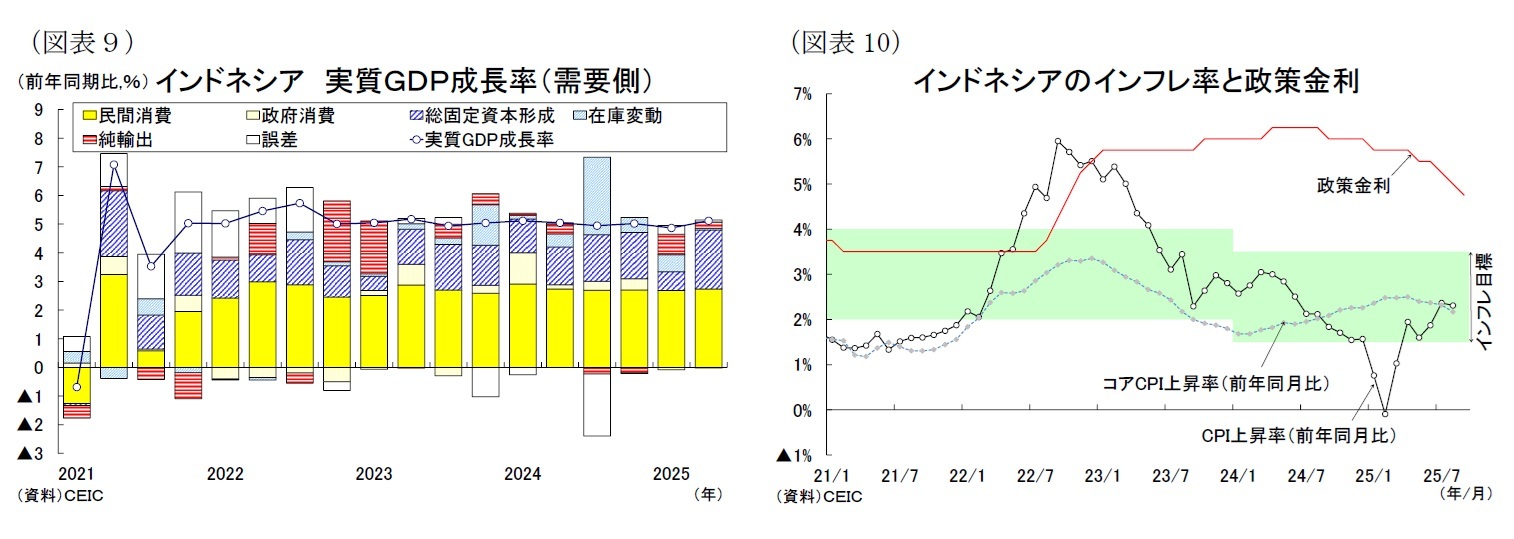

インドネシア経済は、2024年は選挙関連支出により通年の成長率(前年比+5.0%)が3年連続の+5%成長となった後、2025年1-3月期が前年同期比+4.9%と減速傾向がみられていたが、4-6月期は同5.1%と、2年ぶりの高成長となり回復の兆しを見せている(図表9)。

4-6月期は輸出と投資の拡大が成長率上昇に繋がった。投資は同+7.0%と最も高い伸びを示した。1-3月期に出遅れた政府支出が加速し、設備投資がけん引した。また財輸出は同+10.6%となり、米国の関税政策を控えた前倒し需要により二桁成長となった。サービス輸出は同+11.2%と、インバウンド需要の勢いが加速して高成長を回復した。もっとも輸入(同+12.2%)が中国からの前倒し購入により大きく伸びたため、外需の成長率寄与度は前期から0.5%ポイント縮小した。そして民間消費は前年同期比+5.0%と堅調な伸びが続いた。4-6月期は自動車販売の減少や消費者信頼感の冷え込み、信用の増勢鈍化等から民間消費が減速すると予想されたが、低インフレ環境、イスラム教の断食月明け大祭、6~7月に実施した24.4兆ルピア規模の景気刺激策が消費を押し上げた。

先行きのインドネシア経済は下半期に減速して成長率が5%を下回ると予想する。米国の相互関税の上乗せ分の適用と上半期の駆け込み需要の反動により輸出が押下げられるだろう。これは民間部門に悪影響が波及する恐れがある。民間投資は企業の投資マインドの冷え込み、民間消費は労働市場を通じた所得の伸び悩みや消費者マインドの悪化につながり、成長が減速する可能性がある。もっとも公共部門は景気の下支え役となる。段階的な財政刺激策と金融緩和は家計消費の鈍化を和らげるだろう。インドネシア政府は9月15日に、16.2兆ルピア規模の景気刺激策を発表した。10-12月以降、即時的な消費支援や脆弱産業向け支援策が実施される予定である。また2026年度予算案では歳出を前年度比+7.3%の3,786兆ルピアと設定、学校給食無料化や低価格住宅整備などの福祉政策に加え、ヌサンタラ首都庁の予算を積み増すなどインフラ投資も拡大する見通しである。

金融政策はインドネシア中銀が通貨ルピアの安定性や低インフレ環境を受けて、24年9月の会合で金融緩和に踏み切ると、25年9月までに計6回の利下げを実施して政策金利(7日物リバースレポ金利)を4.75%まで引き下げている(図表10)。8月の消費者物価上昇率は前年同月比+2.3%と、食品価格や金価格の上昇により加速しているが、依然として中銀の物価目標(+1.5~3.5%)の範囲内に収まっている。先行きのインフレ率はコメの値上げや交通料金の割引措置の終了により上昇する可能性がある。その後も通貨安による輸入インフレが上昇圧力となり、26年通年では+2%後半で推移する見通しである。インドネシア中銀は米国の利下げ観測を材料視し、景気下支えに向けて年内あと1回の追加利下げを実施し、その後は様子見姿勢となるだろう。

実質GDP成長率は2025年が前年比+4.9%(2024年:同+5.0%)と小幅に低下するが、2026年が同+4.9%の横ばいの推移が予想される。

インドネシア経済は、2024年は選挙関連支出により通年の成長率(前年比+5.0%)が3年連続の+5%成長となった後、2025年1-3月期が前年同期比+4.9%と減速傾向がみられていたが、4-6月期は同5.1%と、2年ぶりの高成長となり回復の兆しを見せている(図表9)。

4-6月期は輸出と投資の拡大が成長率上昇に繋がった。投資は同+7.0%と最も高い伸びを示した。1-3月期に出遅れた政府支出が加速し、設備投資がけん引した。また財輸出は同+10.6%となり、米国の関税政策を控えた前倒し需要により二桁成長となった。サービス輸出は同+11.2%と、インバウンド需要の勢いが加速して高成長を回復した。もっとも輸入(同+12.2%)が中国からの前倒し購入により大きく伸びたため、外需の成長率寄与度は前期から0.5%ポイント縮小した。そして民間消費は前年同期比+5.0%と堅調な伸びが続いた。4-6月期は自動車販売の減少や消費者信頼感の冷え込み、信用の増勢鈍化等から民間消費が減速すると予想されたが、低インフレ環境、イスラム教の断食月明け大祭、6~7月に実施した24.4兆ルピア規模の景気刺激策が消費を押し上げた。

先行きのインドネシア経済は下半期に減速して成長率が5%を下回ると予想する。米国の相互関税の上乗せ分の適用と上半期の駆け込み需要の反動により輸出が押下げられるだろう。これは民間部門に悪影響が波及する恐れがある。民間投資は企業の投資マインドの冷え込み、民間消費は労働市場を通じた所得の伸び悩みや消費者マインドの悪化につながり、成長が減速する可能性がある。もっとも公共部門は景気の下支え役となる。段階的な財政刺激策と金融緩和は家計消費の鈍化を和らげるだろう。インドネシア政府は9月15日に、16.2兆ルピア規模の景気刺激策を発表した。10-12月以降、即時的な消費支援や脆弱産業向け支援策が実施される予定である。また2026年度予算案では歳出を前年度比+7.3%の3,786兆ルピアと設定、学校給食無料化や低価格住宅整備などの福祉政策に加え、ヌサンタラ首都庁の予算を積み増すなどインフラ投資も拡大する見通しである。

金融政策はインドネシア中銀が通貨ルピアの安定性や低インフレ環境を受けて、24年9月の会合で金融緩和に踏み切ると、25年9月までに計6回の利下げを実施して政策金利(7日物リバースレポ金利)を4.75%まで引き下げている(図表10)。8月の消費者物価上昇率は前年同月比+2.3%と、食品価格や金価格の上昇により加速しているが、依然として中銀の物価目標(+1.5~3.5%)の範囲内に収まっている。先行きのインフレ率はコメの値上げや交通料金の割引措置の終了により上昇する可能性がある。その後も通貨安による輸入インフレが上昇圧力となり、26年通年では+2%後半で推移する見通しである。インドネシア中銀は米国の利下げ観測を材料視し、景気下支えに向けて年内あと1回の追加利下げを実施し、その後は様子見姿勢となるだろう。

実質GDP成長率は2025年が前年比+4.9%(2024年:同+5.0%)と小幅に低下するが、2026年が同+4.9%の横ばいの推移が予想される。

2-4.フィリピン

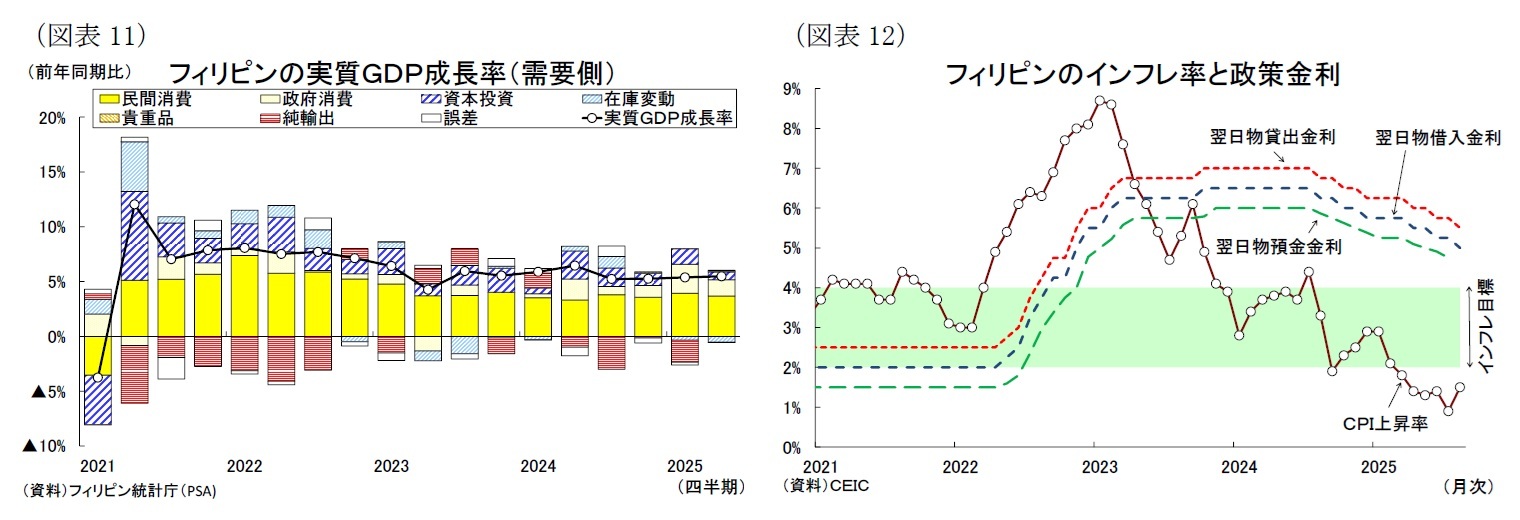

フィリピン経済は、2024年は政府支出の加速や輸出回復を受けて通年の成長率が前年比+5.7%(2023年:同+5.5%)と加速した。今年上半期は2期連続で景気が改善し、4-6月期は前年同期比+5.5%と、四半期ベースでは過去1年で最も高い成長率となった(図表11)。

4-6月期は消費の拡大が成長率上昇に繋がった。民間消費は前年同期比+5.5%となり、インフレの緩和、良好な雇用環境、そして金融政策の段階的緩和が実質購買力を下支えしたとみられる。政府消費は同+8.7%と大幅に増加したが、これは主に公務員給与などの運営費や、5月の中間選挙前の支出パターンに起因する。投資(同+2.6%)は項目間で差が出た。機械設備等の設備投資(同+10.6%)は外国人借地制度の緩和や再生可能エネルギー分野への投資拡大で好調だった一方、建設投資(同+0.6%)は中間選挙に伴う公共工事の一時停止や入札・執行のタイミングの影響で伸び悩んだ。外需については、財・サービス輸出(同+4.4%)が緩やかな伸びにとどまった。米国による追加関税リスクを意識した駆け込み需要によりモノの輸出が支えられたが、インバウンド需要が減少した。財・サービス輸入(同+2.9%)も伸びが鈍化した結果、純輸出の成長寄与(+0.1%ポイント)は小幅ながらプラスとなった。

先行きは世界経済の不確実性や貿易摩擦の影響で外需は下押し圧力にさらされるものの、内需主導型の経済構造により周辺国に比べて相対的に堅調な成長が見込まれる。財・サービス輸出は米国の関税や主要貿易相手の景気減速で鈍化する公算が大きいものの、BPO等サービス輸出の下支えがあるため急激な落ち込みは回避される見込みである。しかし輸出の伸びが輸入を下回ることにより、純輸出の寄与は引き続きマイナス圧力となる可能性がある。次に内需については堅調な推移が予想される。2025年度政府予算は教育・公共事業・保健分野への重点化により歳出が前年比+10%増加しており、年後半も公共支出が成長の下支えになる見込みである。民間消費は、インフレ鈍化による実質購買力の改善、賃金の緩やかな上昇、海外労働者送金の安定的流入が重なり、依然として堅調を想定している。投資は、民間の設備投資は一部分野で好調を続けるが、外部リスクや不確実性により投資判断は慎重になりやすい。選挙後の公共工事・PPP(官民連携)の再開が建設投資を押し上げる可能性がある。

金融政策は、フィリピン中銀が高金利による内需鈍化を受けて昨年8月に金融緩和を開始し、政策金利(翌日物借入金利)はこれまでに6.5%から5.0%まで引き下げられている(図表12)。今年8月の消費者物価は同+1.5%と、豪雨により食品インフレが加速したが、低インフレ基調が続いている。今後は食品供給の回復や輸入の増加、通貨安定による輸入インフレ圧力の緩和により低インフレ基調が続くと見込まれ、政策金利は2026年末にかけて1.0%まで引き下げられると予想する。しかし電気料金改定や天候要因による食料インフレが顕在化する場合、利下げは見送られるだろう。

実質GDP成長率は2025年が前年比+5.5%と、2024年の同+5.7%から小幅に低下するが、2026年が同5.7%と上昇すると予想される。

フィリピン経済は、2024年は政府支出の加速や輸出回復を受けて通年の成長率が前年比+5.7%(2023年:同+5.5%)と加速した。今年上半期は2期連続で景気が改善し、4-6月期は前年同期比+5.5%と、四半期ベースでは過去1年で最も高い成長率となった(図表11)。

4-6月期は消費の拡大が成長率上昇に繋がった。民間消費は前年同期比+5.5%となり、インフレの緩和、良好な雇用環境、そして金融政策の段階的緩和が実質購買力を下支えしたとみられる。政府消費は同+8.7%と大幅に増加したが、これは主に公務員給与などの運営費や、5月の中間選挙前の支出パターンに起因する。投資(同+2.6%)は項目間で差が出た。機械設備等の設備投資(同+10.6%)は外国人借地制度の緩和や再生可能エネルギー分野への投資拡大で好調だった一方、建設投資(同+0.6%)は中間選挙に伴う公共工事の一時停止や入札・執行のタイミングの影響で伸び悩んだ。外需については、財・サービス輸出(同+4.4%)が緩やかな伸びにとどまった。米国による追加関税リスクを意識した駆け込み需要によりモノの輸出が支えられたが、インバウンド需要が減少した。財・サービス輸入(同+2.9%)も伸びが鈍化した結果、純輸出の成長寄与(+0.1%ポイント)は小幅ながらプラスとなった。

先行きは世界経済の不確実性や貿易摩擦の影響で外需は下押し圧力にさらされるものの、内需主導型の経済構造により周辺国に比べて相対的に堅調な成長が見込まれる。財・サービス輸出は米国の関税や主要貿易相手の景気減速で鈍化する公算が大きいものの、BPO等サービス輸出の下支えがあるため急激な落ち込みは回避される見込みである。しかし輸出の伸びが輸入を下回ることにより、純輸出の寄与は引き続きマイナス圧力となる可能性がある。次に内需については堅調な推移が予想される。2025年度政府予算は教育・公共事業・保健分野への重点化により歳出が前年比+10%増加しており、年後半も公共支出が成長の下支えになる見込みである。民間消費は、インフレ鈍化による実質購買力の改善、賃金の緩やかな上昇、海外労働者送金の安定的流入が重なり、依然として堅調を想定している。投資は、民間の設備投資は一部分野で好調を続けるが、外部リスクや不確実性により投資判断は慎重になりやすい。選挙後の公共工事・PPP(官民連携)の再開が建設投資を押し上げる可能性がある。

金融政策は、フィリピン中銀が高金利による内需鈍化を受けて昨年8月に金融緩和を開始し、政策金利(翌日物借入金利)はこれまでに6.5%から5.0%まで引き下げられている(図表12)。今年8月の消費者物価は同+1.5%と、豪雨により食品インフレが加速したが、低インフレ基調が続いている。今後は食品供給の回復や輸入の増加、通貨安定による輸入インフレ圧力の緩和により低インフレ基調が続くと見込まれ、政策金利は2026年末にかけて1.0%まで引き下げられると予想する。しかし電気料金改定や天候要因による食料インフレが顕在化する場合、利下げは見送られるだろう。

実質GDP成長率は2025年が前年比+5.5%と、2024年の同+5.7%から小幅に低下するが、2026年が同5.7%と上昇すると予想される。

2-5.ベトナム

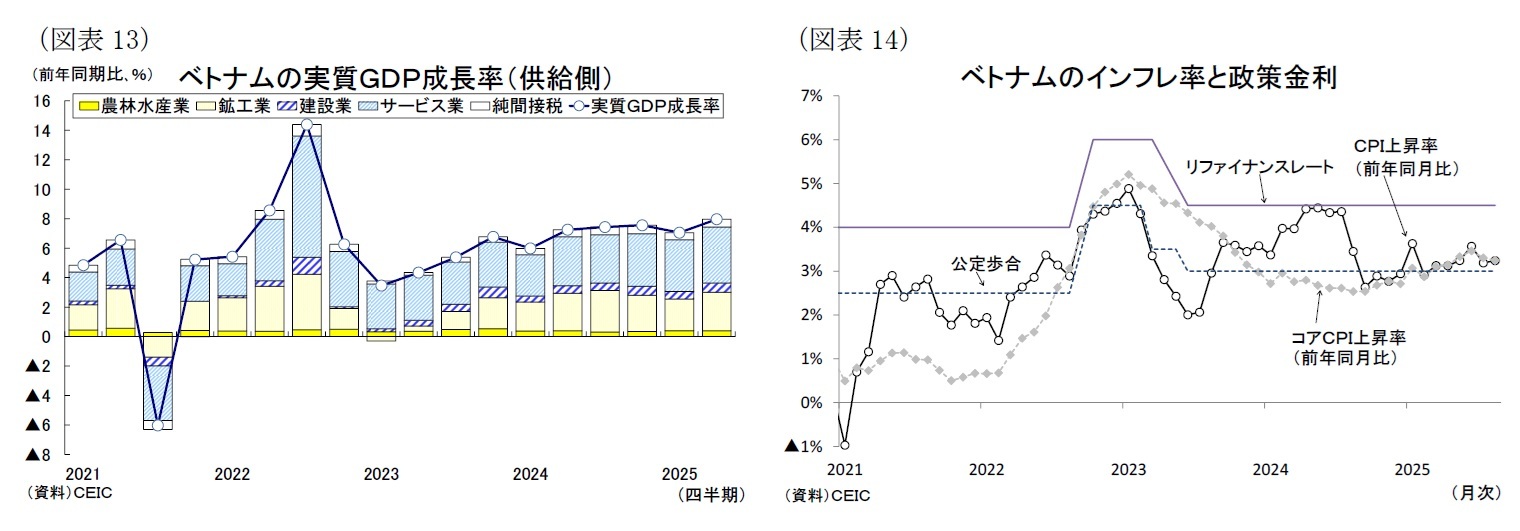

ベトナム経済は、2024年が好調な輸出に支えられ、通年の成長率が前年比+7.09%となり、2023年の同+5.07%から加速、当初の政府目標(+6.0%~6.5%)を上回った。今年に入っても勢いは続き、米国の関税政策を巡る不確実性が高まるなか、4-6月期の成長率は前年同期比+7.96%と、好調だった1-3月期(同+7.05%)からさらに上昇し、11四半期ぶりの高成長となった(図表13)。

産業別にみると、製造業(前年同期比+10.75%)は米国による追加関税を前にした駆け込み需要が押し上げ要因となり、雑貨や電子機器、コンピュータ及び部品、鉄鋼製品の輸出が加速した。建設業(同+9.83%)も、1-6月期の社会投資資本総額が同+10.6%と拡大するなど政府のインフラ開発が追い風となり、高水準で推移した。サービス業(同+8.46%)は前期の同+7.80%から加速し、運輸・倉庫業(同+9.37%)、宿泊・飲食業(同+10.70%)が牽引した。さらに地方行政区画の大規模再編に伴い、政府サービス(同16.39%)や党関連活動(同+15.50%)の支出も一時的に大きく拡大した。一方、不動産業(同+4.47%)は市場回復が遅れ、伸びは限定的にとどまった。農林水産業(同+3.89%)は安定した天候と技術向上を背景に堅調な伸びを維持した。

先行きのベトナム経済は、製造業や運輸関連のサービス業を中心に成長がやや減速する見込みである。輸出は、相互関税の大枠決定で不確実性が和らぐものの、米国による追加関税や駆け込み需要の反動、世界的な需要鈍化が上昇を抑えると予想される。また、米国製品の輸入増加も予想される。一方、政府は2025年に+8.3~8.5%の成長を目標としており、公共投資を前年比約40%増額(約360億ドル)する計画である。ベトナム中銀も政府を後押しする形で、商業銀行に貸出金利の引き下げを要請するなど柔軟な金融政策運営を続けている。産業別では、製造業の伸びは鈍化するものの、建設業は引き続き堅調、サービス業は安定した労働市場を背景に消費関連が底堅く推移し、観光業も拡大基調が続くとみられる。

金融政策は、ベトナム中銀が2022年に累計+2%の利上げを実施したが、2024年前半には景気減速を受けて累計1.5%の利下げを行い、その後は政策金利を4.5%で据え置いている(図表14)。8月の消費者物価上昇率は前年同月比+3.2%と、ドン安による輸入インフレや不動産市場の活況により緩やかに上昇した。今後は、ドン安が物価押し上げ要因となる一方、景気減速がディスインフレ圧力となり、物価は横ばい圏での推移が見込まれる。足元では米国の利下げ決定と追加利下げ観測を受け、ドン安圧力が和らいでいる中、ベトナム中銀は年内に0.5%の利下げを行う可能性が高い。

実質GDP成長率は、2025年が上半期の前倒し輸出の寄与により前年比+6.7%(2024年:同+7.1%)と高い伸びを維持するが、2026年は外需の悪化により+6.2%へと鈍化すると予想される。

ベトナム経済は、2024年が好調な輸出に支えられ、通年の成長率が前年比+7.09%となり、2023年の同+5.07%から加速、当初の政府目標(+6.0%~6.5%)を上回った。今年に入っても勢いは続き、米国の関税政策を巡る不確実性が高まるなか、4-6月期の成長率は前年同期比+7.96%と、好調だった1-3月期(同+7.05%)からさらに上昇し、11四半期ぶりの高成長となった(図表13)。

産業別にみると、製造業(前年同期比+10.75%)は米国による追加関税を前にした駆け込み需要が押し上げ要因となり、雑貨や電子機器、コンピュータ及び部品、鉄鋼製品の輸出が加速した。建設業(同+9.83%)も、1-6月期の社会投資資本総額が同+10.6%と拡大するなど政府のインフラ開発が追い風となり、高水準で推移した。サービス業(同+8.46%)は前期の同+7.80%から加速し、運輸・倉庫業(同+9.37%)、宿泊・飲食業(同+10.70%)が牽引した。さらに地方行政区画の大規模再編に伴い、政府サービス(同16.39%)や党関連活動(同+15.50%)の支出も一時的に大きく拡大した。一方、不動産業(同+4.47%)は市場回復が遅れ、伸びは限定的にとどまった。農林水産業(同+3.89%)は安定した天候と技術向上を背景に堅調な伸びを維持した。

先行きのベトナム経済は、製造業や運輸関連のサービス業を中心に成長がやや減速する見込みである。輸出は、相互関税の大枠決定で不確実性が和らぐものの、米国による追加関税や駆け込み需要の反動、世界的な需要鈍化が上昇を抑えると予想される。また、米国製品の輸入増加も予想される。一方、政府は2025年に+8.3~8.5%の成長を目標としており、公共投資を前年比約40%増額(約360億ドル)する計画である。ベトナム中銀も政府を後押しする形で、商業銀行に貸出金利の引き下げを要請するなど柔軟な金融政策運営を続けている。産業別では、製造業の伸びは鈍化するものの、建設業は引き続き堅調、サービス業は安定した労働市場を背景に消費関連が底堅く推移し、観光業も拡大基調が続くとみられる。

金融政策は、ベトナム中銀が2022年に累計+2%の利上げを実施したが、2024年前半には景気減速を受けて累計1.5%の利下げを行い、その後は政策金利を4.5%で据え置いている(図表14)。8月の消費者物価上昇率は前年同月比+3.2%と、ドン安による輸入インフレや不動産市場の活況により緩やかに上昇した。今後は、ドン安が物価押し上げ要因となる一方、景気減速がディスインフレ圧力となり、物価は横ばい圏での推移が見込まれる。足元では米国の利下げ決定と追加利下げ観測を受け、ドン安圧力が和らいでいる中、ベトナム中銀は年内に0.5%の利下げを行う可能性が高い。

実質GDP成長率は、2025年が上半期の前倒し輸出の寄与により前年比+6.7%(2024年:同+7.1%)と高い伸びを維持するが、2026年は外需の悪化により+6.2%へと鈍化すると予想される。

(2025年09月22日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1780

経歴

- 【職歴】

2008年 日本生命保険相互会社入社

2012年 ニッセイ基礎研究所へ

2014年 アジア新興国の経済調査を担当

2018年8月より現職

斉藤 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/07 | フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/11/05 | インドネシアGDP(25年7-9月期)~5.04%と底堅い成長を維持 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/15 | インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/07 | ベトナム経済:25年7-9月期の成長率は前年同期比8.23%増~追加関税後も高成長を維持 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【東南アジア経済の見通し~輸出減速するも内需が下支え】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

東南アジア経済の見通し~輸出減速するも内需が下支えのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!