- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 東南アジア経済の見通し~輸出減速するも内需が下支え

2025年09月22日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.東南アジア経済の概況と見通し

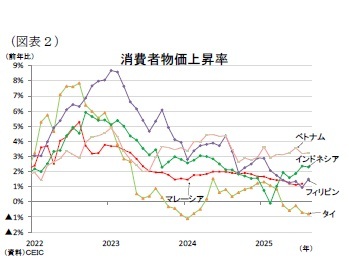

(経済概況:前倒し輸出で一時的に成長加速)

東南アジア5カ国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム)の経済は2024年に輸出の持ち直しと内需の堅調さに支えられて改善を示したが、2025年に入ると米国の関税政策を背景に先行き不透明感が強まり、景気の下振れリスクが意識されている。

財輸出は、米国による追加関税を見越した駆け込み需要で一時的に増加したが、反動減のリスクが懸念される。

サービス輸出はインバウンド需要の回復が続いているが、国ごとに差がみられる。タイやフィリピンでは回復の勢いが一服しており、サービス輸出の牽引力はやや弱まった。一方でマレーシア、インドネシア、ベトナムでは観光業が引き続き好調で、サービス輸出を押し上げている。

内需は、過去の金融引き締めの影響が下押し圧力となる一方で、インフレ圧力の緩和や雇用環境の改善、政府主導の投資プロジェクトが下支えとなり、概ね堅調に推移している。

東南アジア5カ国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム)の経済は2024年に輸出の持ち直しと内需の堅調さに支えられて改善を示したが、2025年に入ると米国の関税政策を背景に先行き不透明感が強まり、景気の下振れリスクが意識されている。

財輸出は、米国による追加関税を見越した駆け込み需要で一時的に増加したが、反動減のリスクが懸念される。

サービス輸出はインバウンド需要の回復が続いているが、国ごとに差がみられる。タイやフィリピンでは回復の勢いが一服しており、サービス輸出の牽引力はやや弱まった。一方でマレーシア、インドネシア、ベトナムでは観光業が引き続き好調で、サービス輸出を押し上げている。

内需は、過去の金融引き締めの影響が下押し圧力となる一方で、インフレ圧力の緩和や雇用環境の改善、政府主導の投資プロジェクトが下支えとなり、概ね堅調に推移している。

(物価:緩やかな持ち直しにとどまる見通し)

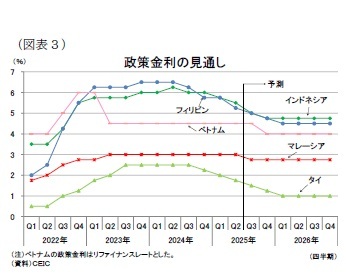

(物価:緩やかな持ち直しにとどまる見通し)東南アジア5カ国の消費者物価上昇率(インフレ率)は全体として落ち着いた水準にある(図表2)。2023年以降、エネルギー価格の下落や金融引き締めを背景に鈍化傾向をたどり、2024年後半は世界経済の減速や原油価格の軟化が重なり、インフレ圧力は一段と和らいだ。直近では、通貨ドン安に伴う輸入インフレでベトナムが+3%台に緩やかに上昇している一方、インドネシアは+2%台、フィリピンとマレーシアは+1%台、タイは若干のマイナス圏にある。

今後はインフレが底打ち後に緩やかに持ち直す見通しである。中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の上昇リスクや、各国の景気刺激策・金融緩和の効果が波及することで、物価は徐々に上向く可能性がある。ただし、今後の輸出減速は生産や雇用を通じて国内需要を抑制するため、需給面からのインフレ圧力は和らぐとみられる。そのため、上昇幅は限定的にとどまるだろう。国別では、マレーシアは電気料金上昇、タイは公共料金や電力・エネルギー制度の政策変更、インドネシアは交通料金割引措置の終了といったように、政府の価格政策が当面の物価動向に影響を与える見通しである。

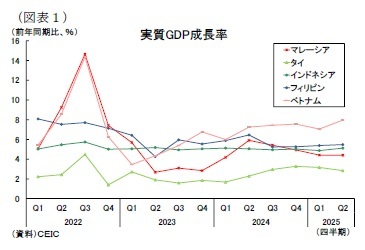

(金融政策:利下げ局面が継続)

(金融政策:利下げ局面が継続)東南アジア5カ国の金融政策は、2024年後半からインフレ鈍化や米国利下げ観測を背景に緩和に転じた(図表3)。2025年4月以降は米国の貿易政策により世界経済の不確実性が高まったことを受け、景気下支えを目的とした利下げが続いている。これまでの累積利下げ幅は、フィリピンとインドネシアが1.5%、タイが1.0%、マレーシアが0.25%となっており、ベトナムが据え置きとなっている。

先行きについては、年内はタイ・インドネシア・フィリピンが0.25%の利下げを実施し、ベトナムが0.5%の利下げを行うと見込まれる。ベトナムはこれまで通貨安を警戒して慎重姿勢を続けてきたが、9月の米国利下げ再開を受けドン安圧力が和らいだことから、政策転換する可能性が高い。また2026年初には、タイとフィリピンが緩和的なインフレ環境を背景にさらに1回の追加利下げを実施すると予想される。

(経済見通し:外需減速も内需が下支え)

経済の先行きについては、当面は外需の下振れリスクが意識される。米国は8月7日からベトナムに20%、マレーシア・タイ・インドネシア・フィリピンに19%の相互関税率を適用した。東南アジア主要国が「横並び」の結果に落ち着いたため、一頃に比べて先行き不透明感は和らいだようにみえる。しかしながら、米国が警戒する中国製品の迂回輸出に対しては40%の関税が課される可能性も残るほか、半導体など一部品目では今後の追加関税が想定されるなど、米国の経済政策の影響による外部環境の不確実性は依然として高い状況にある。

外需については、上半期の駆け込み輸出の反動減が見込まれる上、品目別関税や世界経済減速の影響で財輸出は一時的に強い下押し圧力を受けるだろう。しかし、その後は関税の影響が織り込まれ、下押し効果は徐々に和らぐ見通しである。サービス輸出は観光客の増加が続く一方、国ごとの回復度合いの差が広がり、地域全体としての押し上げ効果は鈍化するだろう。

経済の先行きについては、当面は外需の下振れリスクが意識される。米国は8月7日からベトナムに20%、マレーシア・タイ・インドネシア・フィリピンに19%の相互関税率を適用した。東南アジア主要国が「横並び」の結果に落ち着いたため、一頃に比べて先行き不透明感は和らいだようにみえる。しかしながら、米国が警戒する中国製品の迂回輸出に対しては40%の関税が課される可能性も残るほか、半導体など一部品目では今後の追加関税が想定されるなど、米国の経済政策の影響による外部環境の不確実性は依然として高い状況にある。

外需については、上半期の駆け込み輸出の反動減が見込まれる上、品目別関税や世界経済減速の影響で財輸出は一時的に強い下押し圧力を受けるだろう。しかし、その後は関税の影響が織り込まれ、下押し効果は徐々に和らぐ見通しである。サービス輸出は観光客の増加が続く一方、国ごとの回復度合いの差が広がり、地域全体としての押し上げ効果は鈍化するだろう。

2.各国経済の見通し

2-1.マレーシア

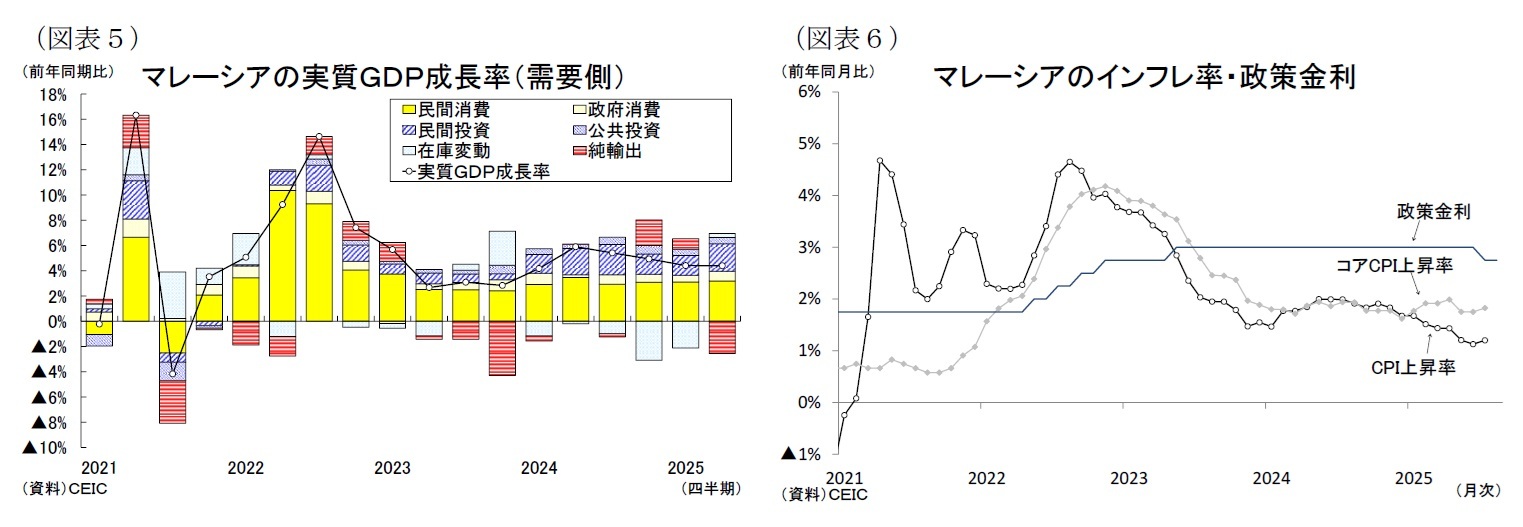

マレーシア経済は昨年、内外需の改善を背景に通年の成長率が前年比+5.1%(2023年:同3.6%)となり、政府予測の+4.8%~5.3%の範囲内におさまった(図表5)。今年は上半期の成長率が前年同期比+4.4%と、昨年から減速感はあるものの、順調な成長ペースを維持している。

4-6月期は内需が改善した一方、外需が悪化した。内需は、総固定資本形成(前年同期比+12.1%)が二桁成長に加速した。資本財輸入の増加や投資プロジェクトの進展により民間投資(同+11.8%)と公共投資(同+13.6%)が力強い伸びとなった。また民間消費(同+5.3%)は最低賃金や公務員給与の引上げなどの所得関連政策、安定した労働市場、低インフレ環境が追い風となり堅調に推移した。外需は、米国の追加関税を控えた駆け込み需要による電気電子製品の輸出増やインバウンド需要の回復が押し上げたものの、コモディティ輸出の落ち込みにより財・サービス輸出(同+2.6%)が鈍化した。これに対し、財・サービス輸入(同+6.6%)は活発な投資活動を反映して資本財を中心に増加したため、純輸出の成長率寄与度は▲2.6%ポイントとマイナス寄与となった。

先行きのマレーシア経済は安定した内需が支えとなるものの、外需の悪化により成長率が低下するだろう。輸出は米国の相互関税の上乗せ分の適用と駆け込み需要の反動、そして半導体関税の発動が押下げ要因となるだろう。サービス輸出はインバウンド需要の回復により増加傾向を続けるだろうが、輸入が安定した伸びを続けるため、外需の成長率寄与度は低下する見込まれる。内需については、投資は新産業マスタープラン(NIMP2030)の下でのイニシアチブの実施が支えとなるが、米国の予測困難な関税政策による世界経済の不確実性の高まりや、マレーシアと中国との関税率差が定まっていないため企業の投資マインドが冷え込み、民間部門を中心に増勢が鈍化するだろう。また民間消費は観光業回復による安定した雇用環境、そして所得関連政策の継続を背景に家計の購買力が向上するため底堅く推移するだろう。

金融政策は、米国の不透明な通商政策など外部環境の悪化から国内経済の減速が懸念される中、マレーシア中銀が7月の会合で、景気減速の予防的措置として金融緩和を実施し、政策金利を0.25%引き下げて2.75%にすると決めた(図表6)。7月の消費者物価上昇率は前年同月比+1.2%となり、6月の同+1.1%から僅かに加速したが、物価上昇の主因は売上サービス税(SST)の対象拡大によるものであり、物価上昇圧力は依然として安定している。今後は補助金付きガソリン「RON95」の購入上限の適用によりコスト上昇が進み、インフレ率が年末にかけて+2%近くまで上昇する可能性がある。マレーシア中銀は経済情勢の変化を見極めるため、当面は様子見を続けるだろう。

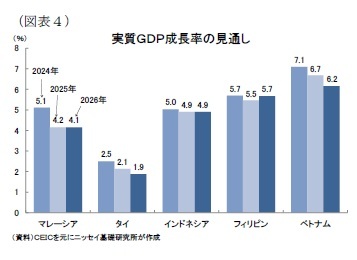

実質GDP成長率は、2025年が年後半の外需の悪化が下押し要因となり前年比+4.2%(2024年:同+5.1%)と低下し、政府目標の4.5~5.5%を下回り、2026年が同4.1%に低下が続くと予想される。

マレーシア経済は昨年、内外需の改善を背景に通年の成長率が前年比+5.1%(2023年:同3.6%)となり、政府予測の+4.8%~5.3%の範囲内におさまった(図表5)。今年は上半期の成長率が前年同期比+4.4%と、昨年から減速感はあるものの、順調な成長ペースを維持している。

4-6月期は内需が改善した一方、外需が悪化した。内需は、総固定資本形成(前年同期比+12.1%)が二桁成長に加速した。資本財輸入の増加や投資プロジェクトの進展により民間投資(同+11.8%)と公共投資(同+13.6%)が力強い伸びとなった。また民間消費(同+5.3%)は最低賃金や公務員給与の引上げなどの所得関連政策、安定した労働市場、低インフレ環境が追い風となり堅調に推移した。外需は、米国の追加関税を控えた駆け込み需要による電気電子製品の輸出増やインバウンド需要の回復が押し上げたものの、コモディティ輸出の落ち込みにより財・サービス輸出(同+2.6%)が鈍化した。これに対し、財・サービス輸入(同+6.6%)は活発な投資活動を反映して資本財を中心に増加したため、純輸出の成長率寄与度は▲2.6%ポイントとマイナス寄与となった。

先行きのマレーシア経済は安定した内需が支えとなるものの、外需の悪化により成長率が低下するだろう。輸出は米国の相互関税の上乗せ分の適用と駆け込み需要の反動、そして半導体関税の発動が押下げ要因となるだろう。サービス輸出はインバウンド需要の回復により増加傾向を続けるだろうが、輸入が安定した伸びを続けるため、外需の成長率寄与度は低下する見込まれる。内需については、投資は新産業マスタープラン(NIMP2030)の下でのイニシアチブの実施が支えとなるが、米国の予測困難な関税政策による世界経済の不確実性の高まりや、マレーシアと中国との関税率差が定まっていないため企業の投資マインドが冷え込み、民間部門を中心に増勢が鈍化するだろう。また民間消費は観光業回復による安定した雇用環境、そして所得関連政策の継続を背景に家計の購買力が向上するため底堅く推移するだろう。

金融政策は、米国の不透明な通商政策など外部環境の悪化から国内経済の減速が懸念される中、マレーシア中銀が7月の会合で、景気減速の予防的措置として金融緩和を実施し、政策金利を0.25%引き下げて2.75%にすると決めた(図表6)。7月の消費者物価上昇率は前年同月比+1.2%となり、6月の同+1.1%から僅かに加速したが、物価上昇の主因は売上サービス税(SST)の対象拡大によるものであり、物価上昇圧力は依然として安定している。今後は補助金付きガソリン「RON95」の購入上限の適用によりコスト上昇が進み、インフレ率が年末にかけて+2%近くまで上昇する可能性がある。マレーシア中銀は経済情勢の変化を見極めるため、当面は様子見を続けるだろう。

実質GDP成長率は、2025年が年後半の外需の悪化が下押し要因となり前年比+4.2%(2024年:同+5.1%)と低下し、政府目標の4.5~5.5%を下回り、2026年が同4.1%に低下が続くと予想される。

2-2.タイ

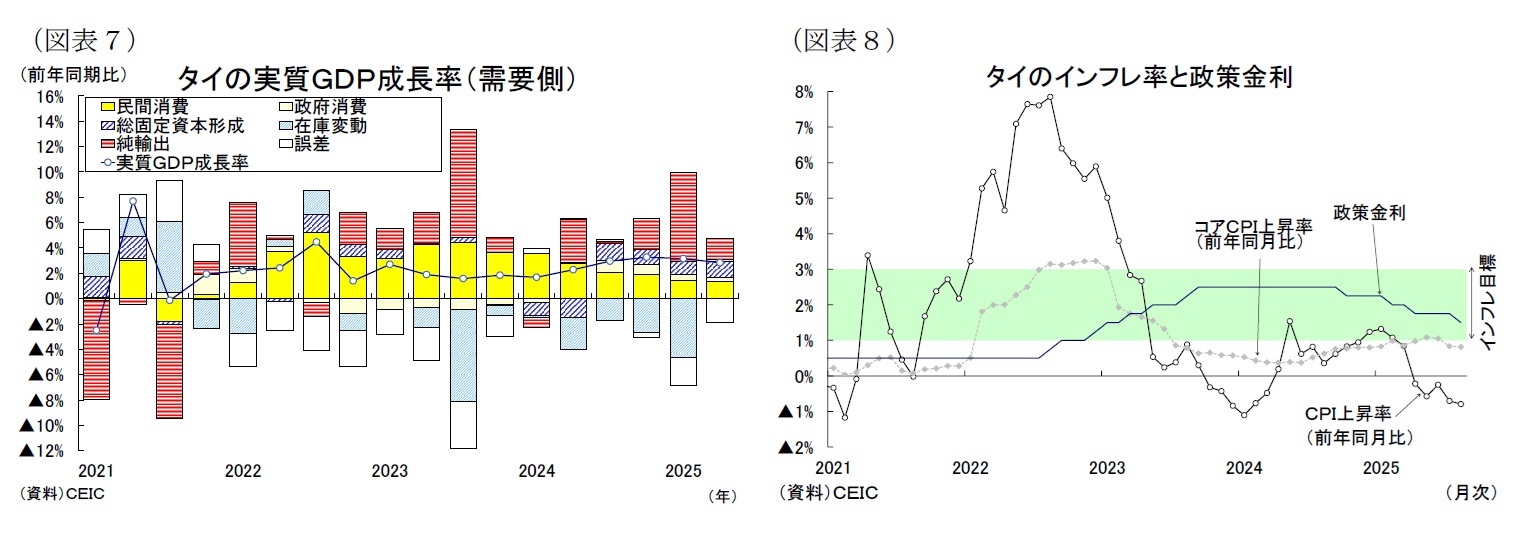

タイ経済は、昨年後半の輸出回復と政府支出の加速を受けて2024年通年の実質GDP成長率が前年比+2.5%(2023年:同2.0%)に上昇した(図表7)。2025年は、1-3月期が前年同期比+3.1%と高水準を維持した後、4-6月期は同2.8%に鈍化したが、総じて堅調な拡大が続けていることが確認された。

4-6月期の成長率鈍化は主に外需の変化による。財貨輸出は前年同期比+14.3%と大幅に伸びたが、これは米国の追加関税を回避するための駆け込み出荷が中心であった。一方でサービス輸出は前年同期比+2.7%にとどまり、特に中国人著名俳優の誘拐事件などを背景に中国人観光客数が大きく鈍化している。また財・サービス輸入が同+10.8%と伸びたため(製造業の生産・設備投資向けの原材料・中間財・資本財の輸入が増加)、純輸出の成長率寄与度は+1.6%ポイントにとどまった。内需については、民間消費は同+2.1%と観光業の低迷や農業所得の伸び悩み、高水準の家計債務が重石となって鈍化した。他方で投資は回復基調を示し、公共投資は同+10.1%と政府プロジェクトの進展により二桁成長を続けたほか、自動車や産業機械、オフィス機器への設備投資の増加が民間投資の回復(同+4.1%)を支え、民間投資は5四半期ぶりのプラスへ転じた。

先行きはリスクが優勢である。年後半は駆け込み需要の反動、半導体等に対する米国の上乗せ関税の発動、世界経済の減速により輸出と投資が失速する可能性が高い。加えて、米国が追加関税を発動した場合や、ペートンタン首相の解任を受けた政権交代により政治の不透明感が高まっている点もリスクである。アヌティン新政権の発足によりいったんは混乱が落ち着いたかにみえるものの、今後の政策運営を巡って再び政治的混乱が長引く場合には、予算執行や民間投資の遅延・先送りが生じ、景気の下押しが一層強まる可能性がある。観光回復もカンボジアとの軍事衝突の影響等で遅れる見込みだ。他方、民間消費は追加的な金融緩和や電気料金の引下げ措置の継続が下支えとなり底堅い伸びを続けるだろう。

金融政策はタイ銀行(中央銀行)が景気低迷と低インフレを受けて昨年10月以降段階的に金融緩和を実施し、8月時点で政策金利が1.5%まで引き下げている(図表8)。8月の消費者物価上昇率は前年同月比▲0.8%と、天候の回復による食品インフレの緩和や電気料金の引下げ措置により下落している。先行きのインフレ率は政策要因の剥落により年明けからプラス圏に上昇し、26年末にかけて中銀の物価目標の下限である+1.0%程度まで緩やかに上昇すると予想する。タイ中銀は追加緩和の余地があると判断して年内に1回、2026年前半に1回の金融緩和を実施し、政策金利は2026年末にかけて1.0%まで引き下げられると予想される。

実質GDP成長率は2025年が年後半の内外需の悪化により前年比+2.1%(2024年:同+2.5%)と低下し、+3%の政府目標を大きく下回り、2026年が同+1.9%と低成長が続くと予想される。

タイ経済は、昨年後半の輸出回復と政府支出の加速を受けて2024年通年の実質GDP成長率が前年比+2.5%(2023年:同2.0%)に上昇した(図表7)。2025年は、1-3月期が前年同期比+3.1%と高水準を維持した後、4-6月期は同2.8%に鈍化したが、総じて堅調な拡大が続けていることが確認された。

4-6月期の成長率鈍化は主に外需の変化による。財貨輸出は前年同期比+14.3%と大幅に伸びたが、これは米国の追加関税を回避するための駆け込み出荷が中心であった。一方でサービス輸出は前年同期比+2.7%にとどまり、特に中国人著名俳優の誘拐事件などを背景に中国人観光客数が大きく鈍化している。また財・サービス輸入が同+10.8%と伸びたため(製造業の生産・設備投資向けの原材料・中間財・資本財の輸入が増加)、純輸出の成長率寄与度は+1.6%ポイントにとどまった。内需については、民間消費は同+2.1%と観光業の低迷や農業所得の伸び悩み、高水準の家計債務が重石となって鈍化した。他方で投資は回復基調を示し、公共投資は同+10.1%と政府プロジェクトの進展により二桁成長を続けたほか、自動車や産業機械、オフィス機器への設備投資の増加が民間投資の回復(同+4.1%)を支え、民間投資は5四半期ぶりのプラスへ転じた。

先行きはリスクが優勢である。年後半は駆け込み需要の反動、半導体等に対する米国の上乗せ関税の発動、世界経済の減速により輸出と投資が失速する可能性が高い。加えて、米国が追加関税を発動した場合や、ペートンタン首相の解任を受けた政権交代により政治の不透明感が高まっている点もリスクである。アヌティン新政権の発足によりいったんは混乱が落ち着いたかにみえるものの、今後の政策運営を巡って再び政治的混乱が長引く場合には、予算執行や民間投資の遅延・先送りが生じ、景気の下押しが一層強まる可能性がある。観光回復もカンボジアとの軍事衝突の影響等で遅れる見込みだ。他方、民間消費は追加的な金融緩和や電気料金の引下げ措置の継続が下支えとなり底堅い伸びを続けるだろう。

金融政策はタイ銀行(中央銀行)が景気低迷と低インフレを受けて昨年10月以降段階的に金融緩和を実施し、8月時点で政策金利が1.5%まで引き下げている(図表8)。8月の消費者物価上昇率は前年同月比▲0.8%と、天候の回復による食品インフレの緩和や電気料金の引下げ措置により下落している。先行きのインフレ率は政策要因の剥落により年明けからプラス圏に上昇し、26年末にかけて中銀の物価目標の下限である+1.0%程度まで緩やかに上昇すると予想する。タイ中銀は追加緩和の余地があると判断して年内に1回、2026年前半に1回の金融緩和を実施し、政策金利は2026年末にかけて1.0%まで引き下げられると予想される。

実質GDP成長率は2025年が年後半の内外需の悪化により前年比+2.1%(2024年:同+2.5%)と低下し、+3%の政府目標を大きく下回り、2026年が同+1.9%と低成長が続くと予想される。

(2025年09月22日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1780

経歴

- 【職歴】

2008年 日本生命保険相互会社入社

2012年 ニッセイ基礎研究所へ

2014年 アジア新興国の経済調査を担当

2018年8月より現職

斉藤 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/07 | フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/11/05 | インドネシアGDP(25年7-9月期)~5.04%と底堅い成長を維持 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/15 | インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/07 | ベトナム経済:25年7-9月期の成長率は前年同期比8.23%増~追加関税後も高成長を維持 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【東南アジア経済の見通し~輸出減速するも内需が下支え】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

東南アジア経済の見通し~輸出減速するも内需が下支えのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!