- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 地方法人課税に関する2019年度税制改正について~近年の税制改正で地域間格差は縮小したのか~

2018年12月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――地方法人課税に関する近年の税制改正とその効果

1|地方法人課税に関する税制改正の背景と概要(2008・2014・2016年度税制改正)

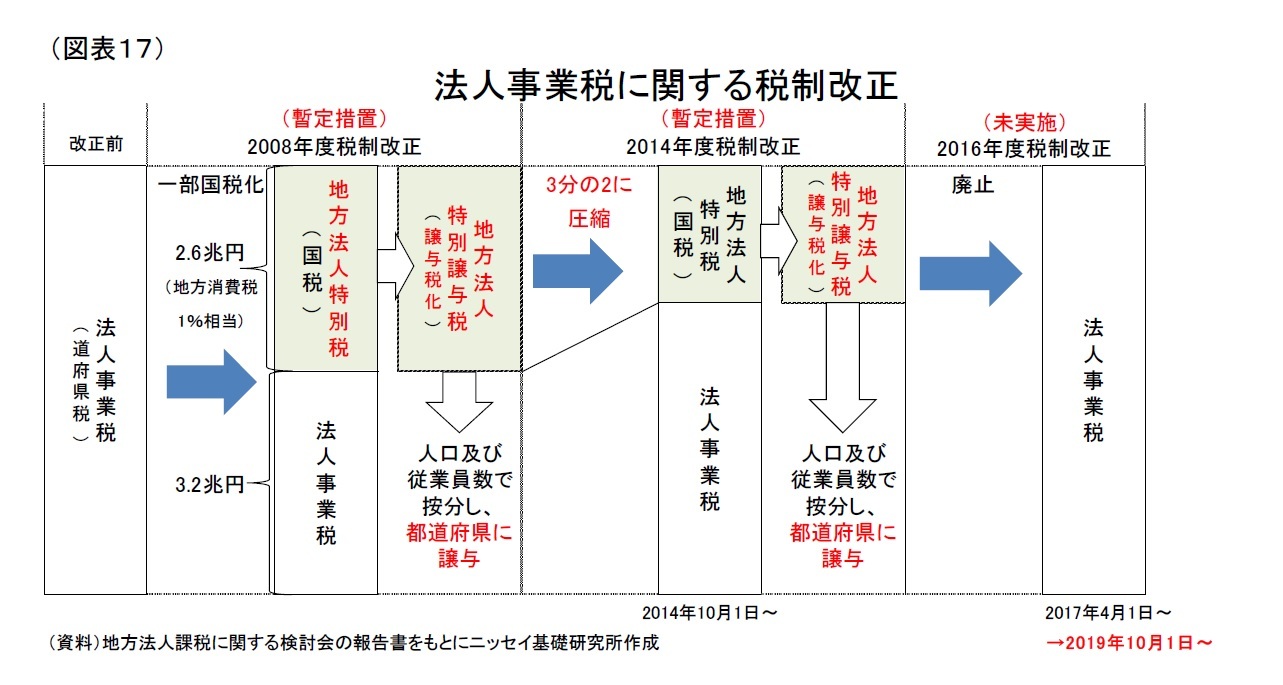

2003 年度以降、地方法人二税の税収増加に伴い、地方税収の地域間格差が拡大したことから、2007年度に格差の縮小が大きな議論となった。当初は、税収の安定性が高く、地域間格差の小さい消費税と税収の安定性が低く、地域間格差の大きい地方法人課税の税源を交換13することで地方税全体の安定性の向上と地域間格差の縮小を図ることも検討されたが、最終的には消費税を含む税制の抜本的な改革は見送られた。そして、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系が構築されるまでの暫定措置として、法人事業税の一部を譲与税化することとなった(図表17)。

2003 年度以降、地方法人二税の税収増加に伴い、地方税収の地域間格差が拡大したことから、2007年度に格差の縮小が大きな議論となった。当初は、税収の安定性が高く、地域間格差の小さい消費税と税収の安定性が低く、地域間格差の大きい地方法人課税の税源を交換13することで地方税全体の安定性の向上と地域間格差の縮小を図ることも検討されたが、最終的には消費税を含む税制の抜本的な改革は見送られた。そして、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系が構築されるまでの暫定措置として、法人事業税の一部を譲与税化することとなった(図表17)。

そして、2008年度税制改正では、地方法人特別税及び譲与税制度が創設され、法人事業税の一部を国税である地方法人特別税として分離し、分離分を地方法人特別譲与税として都道府県に対して人口及び従業者数によって按分したうえで譲与することとなった。制度創設時は、税源交換とほぼ同様の格差縮小効果が得られるよう、当時の地方消費税1%相当分である2.6兆円が地方法人特別税(国税)として分離された。

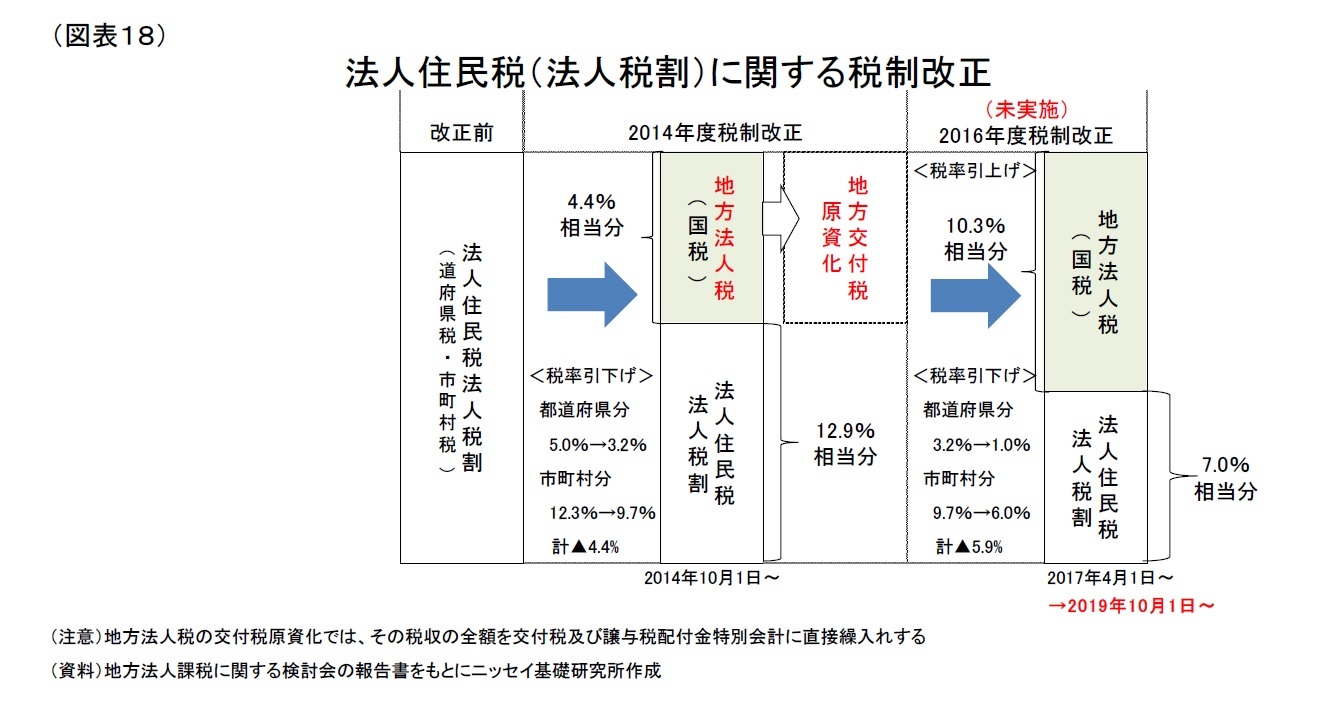

また、2014年度税制改正では、2014年4月の地方消費税率の引上げを踏まえ、再び地方法人課税のあり方の見直しによる税収の地域間格差の縮小に向けた議論がなされた。その結果、法人住民税法人税割の一部を国税である地方法人税として分離し、税収の全額を交付税の原資として交付税及び譲与税配付金特別会計に直接繰入れる仕組みが創設された(図表18)。そして、地方法人特別税・地方法人特別譲与税制度については、税制の抜本改革の途中段階であることも考慮し、地方法人特別税(国税)の規模を3 分の2 に縮小し、縮小分を法人事業税に復元することとされた。

さらに、2016年度税制改正では、消費税率10%への引上げ時(当初は、2017年4月)に、法人住民税法人税割の交付税原資化をさらに拡充する一方で、地方法人特別税・地方法人特別譲与税制度については廃止する方針が示された14(以下、この方針を「2016年度税制改正」と表記)。しかし、消費税率10%への引上げが2019年10月に延期されたことに伴い、これらの措置もあわせて延期されている。

また、2014年度税制改正では、2014年4月の地方消費税率の引上げを踏まえ、再び地方法人課税のあり方の見直しによる税収の地域間格差の縮小に向けた議論がなされた。その結果、法人住民税法人税割の一部を国税である地方法人税として分離し、税収の全額を交付税の原資として交付税及び譲与税配付金特別会計に直接繰入れる仕組みが創設された(図表18)。そして、地方法人特別税・地方法人特別譲与税制度については、税制の抜本改革の途中段階であることも考慮し、地方法人特別税(国税)の規模を3 分の2 に縮小し、縮小分を法人事業税に復元することとされた。

さらに、2016年度税制改正では、消費税率10%への引上げ時(当初は、2017年4月)に、法人住民税法人税割の交付税原資化をさらに拡充する一方で、地方法人特別税・地方法人特別譲与税制度については廃止する方針が示された14(以下、この方針を「2016年度税制改正」と表記)。しかし、消費税率10%への引上げが2019年10月に延期されたことに伴い、これらの措置もあわせて延期されている。

13 地方法人二税を国税化し、国税化相当分の地方消費税率を引上げることによって税源を交換する。

14 2016年度税制改正大綱には、「消費税率10%段階においては、(中略)地方法人特別税・譲与税を廃止するとともに現行制度の意義や効果を踏まえて他の偏在是正措置を講ずるなど、関係する制度について幅広く検討を行う。」とされた。

2|2019年度税制改正案の概要

2019年度税制改正に際しては、地方法人特別税・地方法人特別譲与税制度廃止後、すなわち2019年10月1日以降の新たな格差是正措置が焦点とされた。そして、2018年11月20日には地方法人課税に関する検討会15の報告書において、法人事業税における新たな偏在是正措置の具体的な方策等が示された。

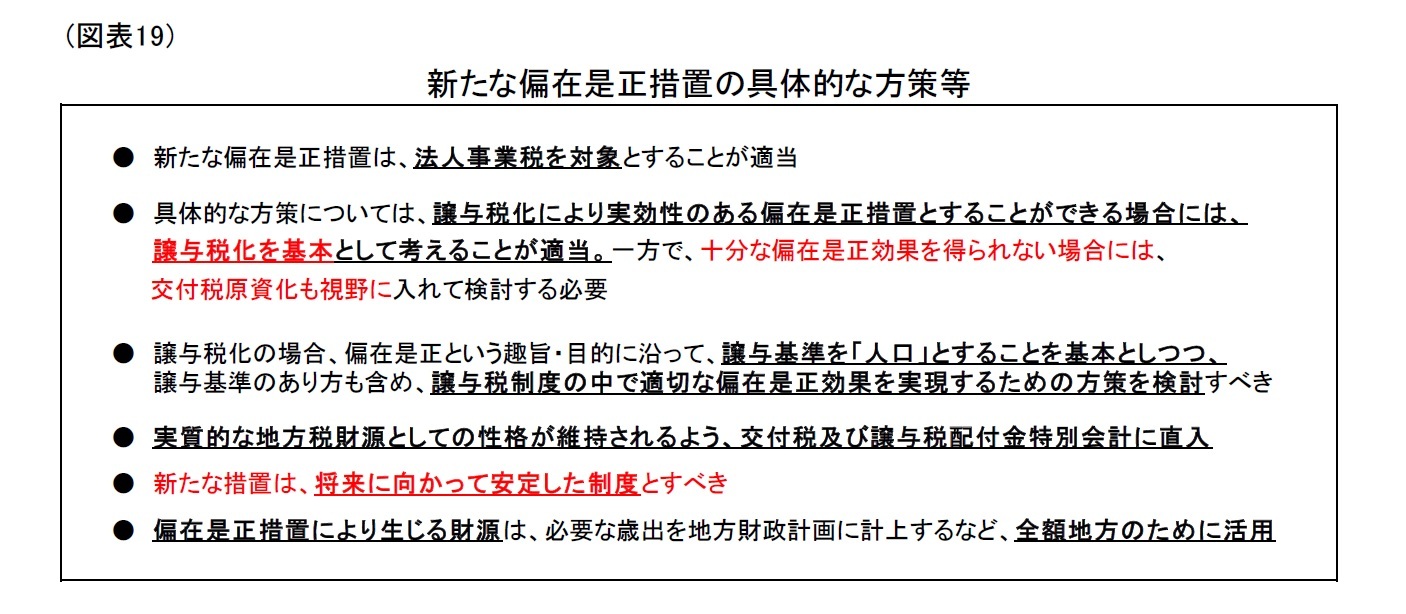

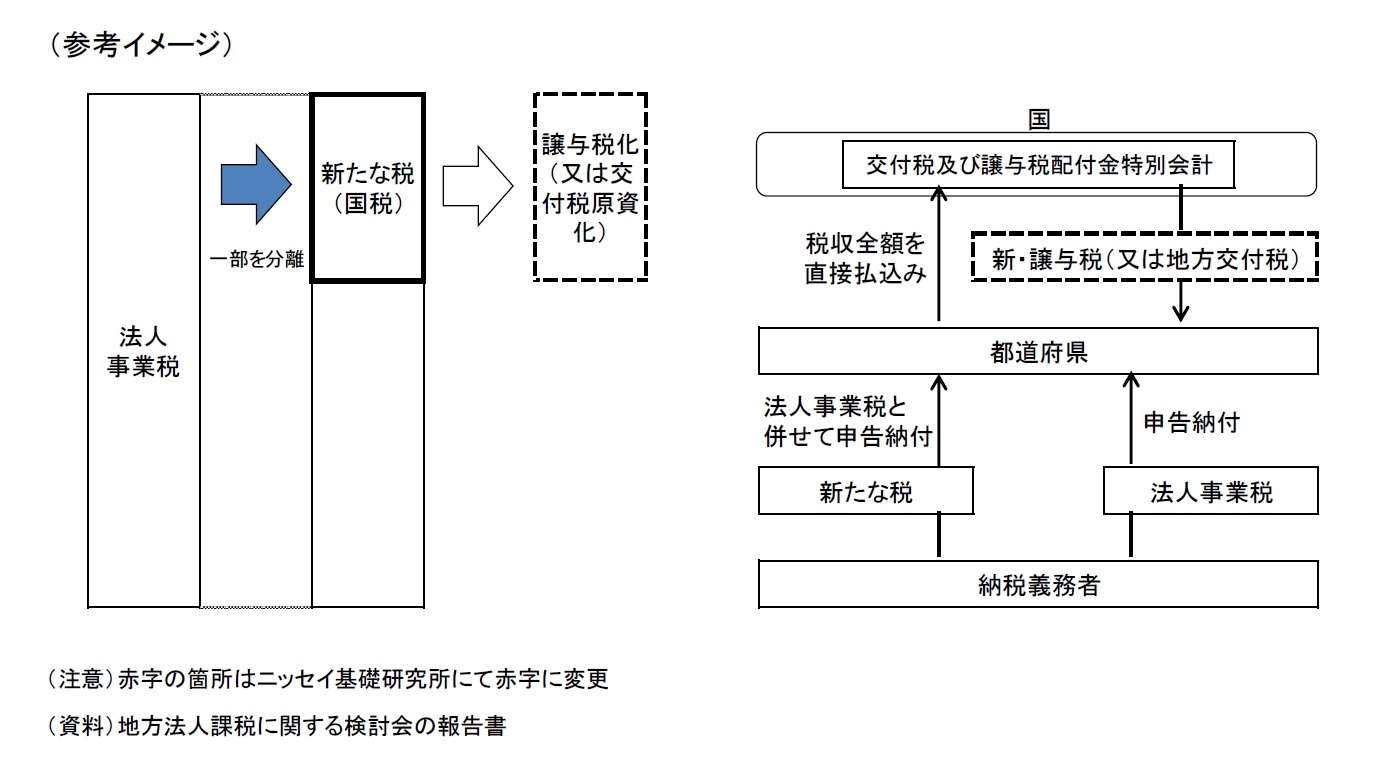

報告書で示された具体的な方策等を見ると、2016年度税制改正によって地方法人特別税・地方法人特別譲与税制度は廃止するとされていたにも関わらず、新設される制度は地方法人特別税(国税)や地方法人特別譲与税の記載こそないものの、実質的には従来の制度と同様の仕組みとなっている(図表19)。両者の違いは、新たな制度では各都道府県への按分基準が人口のみを基本としていること16と、従来の譲与税化に加えて、より格差是正効果の高い交付税原資化も選択肢に入れていることが挙げられる。

2019年度税制改正に際しては、地方法人特別税・地方法人特別譲与税制度廃止後、すなわち2019年10月1日以降の新たな格差是正措置が焦点とされた。そして、2018年11月20日には地方法人課税に関する検討会15の報告書において、法人事業税における新たな偏在是正措置の具体的な方策等が示された。

報告書で示された具体的な方策等を見ると、2016年度税制改正によって地方法人特別税・地方法人特別譲与税制度は廃止するとされていたにも関わらず、新設される制度は地方法人特別税(国税)や地方法人特別譲与税の記載こそないものの、実質的には従来の制度と同様の仕組みとなっている(図表19)。両者の違いは、新たな制度では各都道府県への按分基準が人口のみを基本としていること16と、従来の譲与税化に加えて、より格差是正効果の高い交付税原資化も選択肢に入れていることが挙げられる。

なお、報告書が示された後も金額の詳細などが政府与党で検討され、与党税制改正大綱で詳細が明らかになった。与党税制改正大綱によると、法人事業税から分離する国税には「特別法人事業税」、さらにそれを譲与税化したものについては「特別法人事業譲与税」という仮称がつけられた。また、按分方法については、東京都など普通交付税の財源超過団体への分配額を単純計算の4分の1とし、残りの4分の3については他の都道府県に分配するという、東京都への集中攻撃とも言える基準が追加されている。

地方法人特別税・地方法人特別譲与税制度は税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の暫定措置という位置づけであったため、本来であれば制度の廃止にあたって税制の抜本的な改革についても検討されるべきところ、その様子は見られない。さらに、報告書の内容によると、「新たな措置は、将来に向かって安定した制度とすべき」とあり、従来の「暫定措置」という位置づけや、その先にある「税制の抜本的な改革」という旗を降ろすような記述となっている。

15 地方法人課税に関する検討会は、平成30 年度与党税制改正大綱(2017 年12 月14 日自由民主党・公明党)を踏まえ、2019年度税制改正に向けて、地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について、地方法人課税に関する専門的見地からの検討を行うため、2018年5 月に総務省の地方財政審議会に設置され、2018年11月までに7回の会合が開催された。

16 現行における按分基準は、人口と従業者数を2分の1ずつとしている。従業者数は人口と比べて、東京都に集中しており、東京都と地方間の格差拡大を招いている。

地方法人特別税・地方法人特別譲与税制度は税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の暫定措置という位置づけであったため、本来であれば制度の廃止にあたって税制の抜本的な改革についても検討されるべきところ、その様子は見られない。さらに、報告書の内容によると、「新たな措置は、将来に向かって安定した制度とすべき」とあり、従来の「暫定措置」という位置づけや、その先にある「税制の抜本的な改革」という旗を降ろすような記述となっている。

15 地方法人課税に関する検討会は、平成30 年度与党税制改正大綱(2017 年12 月14 日自由民主党・公明党)を踏まえ、2019年度税制改正に向けて、地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について、地方法人課税に関する専門的見地からの検討を行うため、2018年5 月に総務省の地方財政審議会に設置され、2018年11月までに7回の会合が開催された。

16 現行における按分基準は、人口と従業者数を2分の1ずつとしている。従業者数は人口と比べて、東京都に集中しており、東京都と地方間の格差拡大を招いている。

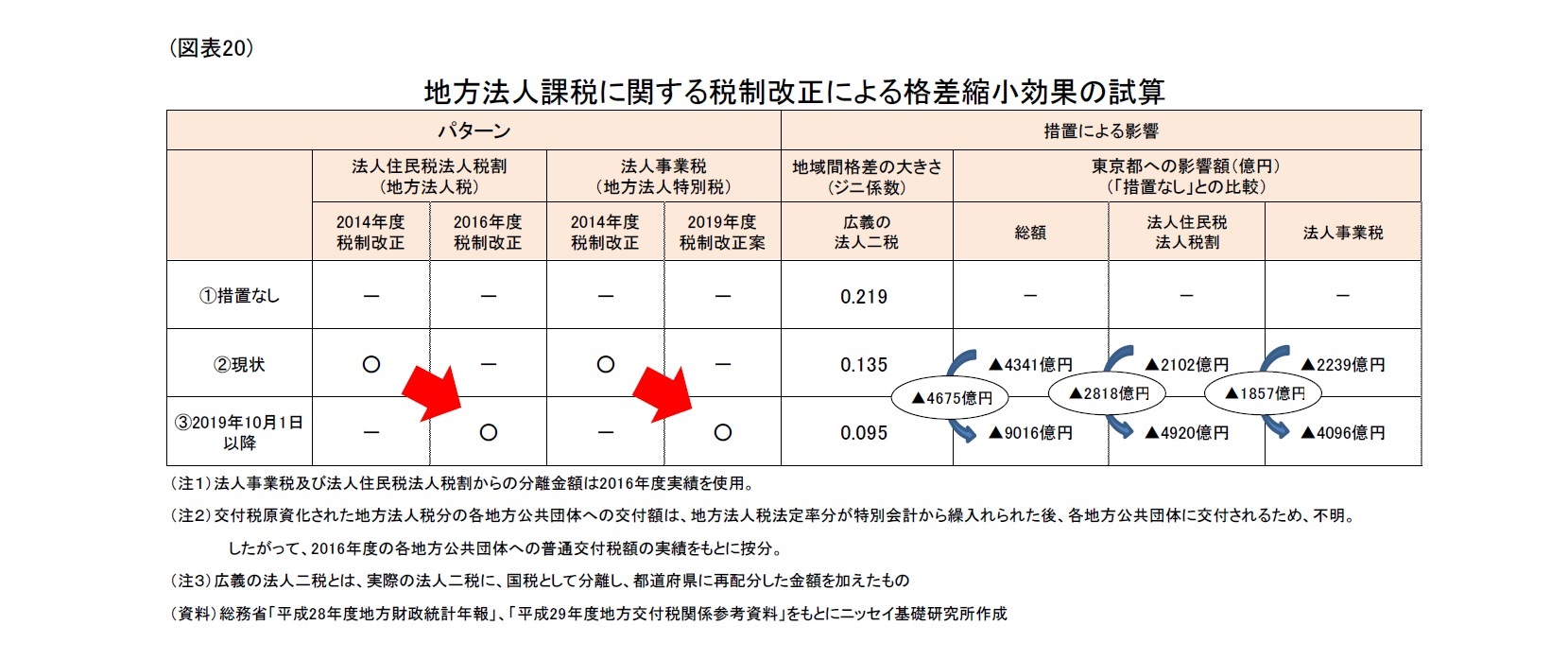

措置による影響については、広義の地方法人二税におけるジニ係数17が、(1)(0.219)→(2)(0.135)→(3)(0.095)と税制改正による措置によって格差が縮小していることがわかる。特に(3)2019年10月1日以降のジニ係数は、地方税全体と同程度となっている。

また、東京都への影響額は、(2)現状から(3)2019年10月1日以降にかけて法人住民税法人税割では3000億円弱、法人事業税では2000億円弱、総額で4500億円超の追加減収となっている。さらに、(1)一切の措置が実施されていない場合と(3)2019年10月1日以降を比べると、減収総額は9000億円以上にも及んでいる。

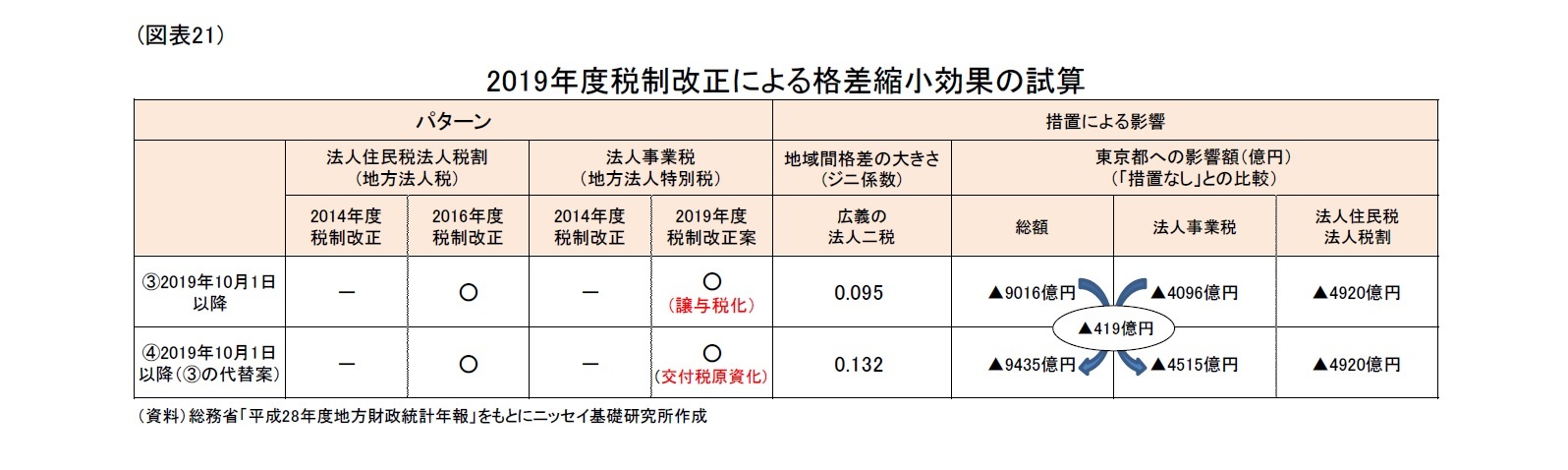

次に、法人事業税における2019年度税制改正について、地方法人課税に関する検討会の報告書では、「譲与税化により十分な偏在是正効果を得られない場合には、交付税原資化も視野に入れて検討する」と記載されているため、(4)2019年10月1日以降に法人事業税の分離分が交付税原資化される場合((3)の代替案)についても試算を行った(図表21)。

また、東京都への影響額は、(2)現状から(3)2019年10月1日以降にかけて法人住民税法人税割では3000億円弱、法人事業税では2000億円弱、総額で4500億円超の追加減収となっている。さらに、(1)一切の措置が実施されていない場合と(3)2019年10月1日以降を比べると、減収総額は9000億円以上にも及んでいる。

次に、法人事業税における2019年度税制改正について、地方法人課税に関する検討会の報告書では、「譲与税化により十分な偏在是正効果を得られない場合には、交付税原資化も視野に入れて検討する」と記載されているため、(4)2019年10月1日以降に法人事業税の分離分が交付税原資化される場合((3)の代替案)についても試算を行った(図表21)。

措置による影響については、広義の地方法人二税におけるジニ係数が(3)から(4)にかけて0.095から0.132へとむしろ上昇している。これは、(3)でも一人当たりの広義の地方法人二税税収が少ない埼玉県、千葉県、神奈川県(下位4都道府県のうちの3県、残りは奈良県)が、(4)ではさらに減収となるなど新たな格差が生じるためである。したがって、当面は譲与税化に留め、しっかり検証したうえで交付税原資化も視野に入れるべきであろう。

17 先述の通り、これらの措置では(1)格差拡大をもたらす法人事業税と法人住民税法人税割の一部を国税として分離することで、地方税に占める両者の割合を下げる、(2)分離分を格差縮小に寄与するような基準で再分配するという2段階の格差縮小に向けた措置が行われている。地方法人二税のジニ係数では(1)の効果しか確認できないため、広義の地方法人二税のジニ係数を対象とし、(1)および(2)の両方の効果を確認する。

17 先述の通り、これらの措置では(1)格差拡大をもたらす法人事業税と法人住民税法人税割の一部を国税として分離することで、地方税に占める両者の割合を下げる、(2)分離分を格差縮小に寄与するような基準で再分配するという2段階の格差縮小に向けた措置が行われている。地方法人二税のジニ係数では(1)の効果しか確認できないため、広義の地方法人二税のジニ係数を対象とし、(1)および(2)の両方の効果を確認する。

5――おわりに

地方公共団体における税源の地域間格差については、人口一人当たりの税収格差ができるだけ小さい方が望ましい。そして、格差の縮小に向けては、「税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系の構築が必要」という基本的考え方のもと、地方税収の地域間格差を縮小していくことで、税源の地域間格差を縮小していくことが望ましいと考える。近年の税制改正は、税収の安定性が高く、地域間格差の比較的小さい地方消費税の地方税全体に占める割合を拡大する、また税収の安定性が低く、地域間格差の大きい地方法人二税については、地方税全体に占める割合を縮小する、もしくは地方法人二税の格差を縮小するといった方向性で行われてきた。そして、税制改正の効果を見ても、実際に地域間格差縮小に寄与している。現時点で未実施の地方法人課税に関する2016年度税制改正及び2019年度の税制改正案についても、その効果を試算したところ、地域間格差縮小に寄与すると見られ、地域間格差の縮小という観点からは妥当な税制改正であると言えるだろう。

しかし、2019年度税制改正案については場当たり的な対応と言わざるを得ない。地方法人課税に関連する近年の税制改正の背景を振り返ると、地方法人特別税・地方法人特別譲与税制度は、2007年当時に地域間格差是正への早急な対応が求められた中で、あくまで消費税と地方法人課税の税源交換など税制の抜本的な改革を行うまでの暫定措置という位置づけで開始された。したがって、本来であれば2016年度の税制改正によって地方法人特別税・地方法人特別譲与税制度が廃止されることが決まった時点で、同制度に代わる対応として税制の抜本的な改革も検討すべきではなかったのだろうか。しかし、実際には法人事業税を対象とした新制度の創設が選択され、しかも地方法人課税に関する検討会の報告書には、新制度を「将来に向かって安定した制度とすべき」とあり、従来の「暫定措置」という位置づけや、その先にある「税制の抜本的な改革」という旗を降ろすような記述となっている。

確かに、東京都に地方法人二税の税収が過度に集中していることを踏まえると、格差縮小に向けた税制改正が必要なことについては同感である。しかし、その方策として近年実施されているような各地方公共団体への分配、すなわち地方公共団体の中でのゼロサムゲーム的な対応では、不十分である。税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系の構築に向けては、地方法人二税を国税化し、国税化相当分だけ地方消費税率を引上げるというような抜本的な改革を検討するべき時期が既に到来しているのではないだろうか。

しかし、2019年度税制改正案については場当たり的な対応と言わざるを得ない。地方法人課税に関連する近年の税制改正の背景を振り返ると、地方法人特別税・地方法人特別譲与税制度は、2007年当時に地域間格差是正への早急な対応が求められた中で、あくまで消費税と地方法人課税の税源交換など税制の抜本的な改革を行うまでの暫定措置という位置づけで開始された。したがって、本来であれば2016年度の税制改正によって地方法人特別税・地方法人特別譲与税制度が廃止されることが決まった時点で、同制度に代わる対応として税制の抜本的な改革も検討すべきではなかったのだろうか。しかし、実際には法人事業税を対象とした新制度の創設が選択され、しかも地方法人課税に関する検討会の報告書には、新制度を「将来に向かって安定した制度とすべき」とあり、従来の「暫定措置」という位置づけや、その先にある「税制の抜本的な改革」という旗を降ろすような記述となっている。

確かに、東京都に地方法人二税の税収が過度に集中していることを踏まえると、格差縮小に向けた税制改正が必要なことについては同感である。しかし、その方策として近年実施されているような各地方公共団体への分配、すなわち地方公共団体の中でのゼロサムゲーム的な対応では、不十分である。税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系の構築に向けては、地方法人二税を国税化し、国税化相当分だけ地方消費税率を引上げるというような抜本的な改革を検討するべき時期が既に到来しているのではないだろうか。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年12月18日「基礎研レポート」)

神戸 雄堂

神戸 雄堂のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/02/12 | 豪州経済の重石となる気候変動問題~注目されるエネルギー政策の行方~ | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

| 2019/12/05 | 豪州の7-9月期GDPは前期比0. 4%増~公共部門が下支えも民間部門は不振が続く~ | 神戸 雄堂 | 経済・金融フラッシュ |

| 2019/11/01 | 公共土木施設の被害額から見る自然災害の趨勢 | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

| 2019/10/16 | ロシア経済の見通し-停滞が続く経済。20年は内需の回復で加速も、緩慢な成長に留まるか。 | 神戸 雄堂 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月21日

物価高対策としてのおこめ券の政策評価と課題~米に限定する物価高対策の違和感~ -

2025年11月21日

貿易統計25年10月-米国向け自動車輸出が持ち直し -

2025年11月21日

消費者物価(全国25年10月)-コアCPI上昇率は25年度末にかけて2%を割り込む公算 -

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費”

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地方法人課税に関する2019年度税制改正について~近年の税制改正で地域間格差は縮小したのか~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地方法人課税に関する2019年度税制改正について~近年の税制改正で地域間格差は縮小したのか~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!