- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 年金改革ウォッチ 2017年7月号~ポイント解説:確定拠出年金の運用商品選択支援

2017年07月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 ―― 先月までの動き

先月は、今年2月から始まった「確定拠出年金の運用に関する専門委員会」で報告書がまとめられました。企業年金部会では、この報告書を受けて作成された改正法の施行に向けた政省令案や通知案などが確認されました。

○社会保障審議会 企業年金部会 確定拠出年金の運用に関する専門委員会

6月6日(第8回) 確定拠出年金の運用に関する専門委員会報告書(案)

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166999.html (配布資料)

(報告書) 確定拠出年金の運用に関する専門委員会報告書~確定拠出年金の運用商品選択への支援~

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000166991.pdf

○社会保障審議会 資金運用部会

6月15日(第3回) GPIF改革の施行(10月1日)に伴う政省令等事項の検討、その他

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167855.html (配布資料)

○社会保障審議会 年金事業管理部会

6月22日(第31回) 日本年金機構の平成28年度業務実績の評価、その他

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000168959.html (配布資料)

○社会保障審議会 年金数理部会

6月28日(第74回) 公的年金財政状況報告-平成27年度-、その他

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169421.html (配布資料)

○社会保障審議会 企業年金部会

6月30日(第19回) 確定拠出年金法等の一部改正をする法律の施行等、その他

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169637.html (配布資料)

○社会保障審議会 企業年金部会 確定拠出年金の運用に関する専門委員会

6月6日(第8回) 確定拠出年金の運用に関する専門委員会報告書(案)

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166999.html (配布資料)

(報告書) 確定拠出年金の運用に関する専門委員会報告書~確定拠出年金の運用商品選択への支援~

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000166991.pdf

○社会保障審議会 資金運用部会

6月15日(第3回) GPIF改革の施行(10月1日)に伴う政省令等事項の検討、その他

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167855.html (配布資料)

○社会保障審議会 年金事業管理部会

6月22日(第31回) 日本年金機構の平成28年度業務実績の評価、その他

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000168959.html (配布資料)

○社会保障審議会 年金数理部会

6月28日(第74回) 公的年金財政状況報告-平成27年度-、その他

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169421.html (配布資料)

○社会保障審議会 企業年金部会

6月30日(第19回) 確定拠出年金法等の一部改正をする法律の施行等、その他

URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169637.html (配布資料)

2 ―― ポイント解説:確定拠出年金の運用商品選択支援

先月の企業年金部会では、改正確定拠出年金法の施行に向けて、具体的な商品提供数の上限や指定運用方法の基準が議論されました。本稿では、その背景と議論の結論、今後の課題を確認します。

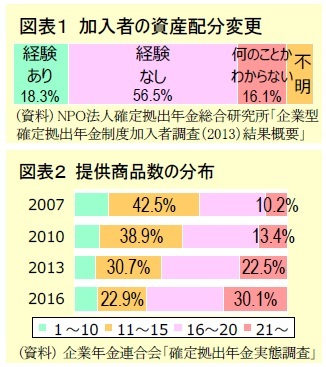

1|背景:研修を行っても、資産運用に不慣れな人が存在

1|背景:研修を行っても、資産運用に不慣れな人が存在

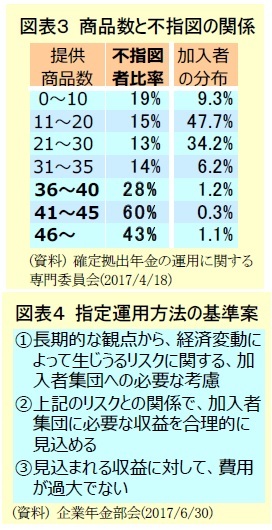

2|対策:提供商品数の上限と指定運用方法の整備

3|課題:「つみたてNISA」のような加入者保護の視点

今回確認された案は、現状追認相当の内容に留まりました。例えば、提供商品数の上限が影響するのは企業型加入者の2.5%程度に留まるとみられ、多くの加入者は改正の影響を受けません。また、指定運用方法の基準案は、労使の判断を尊重した緩やかな内容になっています。

一連の議論では、自分で運用商品を選択しない人が利用する指定運用方法に対して、具体的な要件を定めるべきという意見もありました。しかし、指定運用方法の基準は特定の商品を推奨・除外しない旨を国会審議で答弁している*1ため、今回の改正法の下では具体的な要件を設定できないことが、厚生労働省から説明されました。他方、金融庁が管轄し、来年1月から始まる「つみたてNISA」では、投資の初心者を保護する観点から、手数料水準などに踏み込んだ厳格な要件が設定されています*2。

現在の企業型確定拠出年金では、労使合意の下とはいえ、運用商品数の増加が進んだり、手数料が高めの商品が提供商品に追加されるなどの問題が指摘されています。その背景には、金融機関に対する企業の交渉力が弱かったり、中小企業の人事や労務の担当者が従業員代表になる例があることなどが指摘されています。今後の労使合意の場面や次の法改正に向けた議論では、「つみたてNISA」のような加入者保護の視点や加入者保護策の具体化が重要になるでしょう。

*1 2015年8月28日の衆議院厚生労働委員会での答弁。なお、この答弁は、この改正が日本再興戦略2014で謳われた金融・資本市場の活性化を具体化するためのものではないか、という野党議員からの一連の質問に対する答弁の一部。

*2 例えば、アクティブ運用投資信託では、売買手数料が不要(ノーロード)で、口座管理手数料と解約手数料(信託財産留保額を除く)がゼロ、かつ純資産額50億円以上で信託開始以降5年経過、など。金融庁の調査では、既存の公募株式投信5406本のうち「つみたてNISA」の対象となりうるものは約50本に留まった。

今回確認された案は、現状追認相当の内容に留まりました。例えば、提供商品数の上限が影響するのは企業型加入者の2.5%程度に留まるとみられ、多くの加入者は改正の影響を受けません。また、指定運用方法の基準案は、労使の判断を尊重した緩やかな内容になっています。

一連の議論では、自分で運用商品を選択しない人が利用する指定運用方法に対して、具体的な要件を定めるべきという意見もありました。しかし、指定運用方法の基準は特定の商品を推奨・除外しない旨を国会審議で答弁している*1ため、今回の改正法の下では具体的な要件を設定できないことが、厚生労働省から説明されました。他方、金融庁が管轄し、来年1月から始まる「つみたてNISA」では、投資の初心者を保護する観点から、手数料水準などに踏み込んだ厳格な要件が設定されています*2。

現在の企業型確定拠出年金では、労使合意の下とはいえ、運用商品数の増加が進んだり、手数料が高めの商品が提供商品に追加されるなどの問題が指摘されています。その背景には、金融機関に対する企業の交渉力が弱かったり、中小企業の人事や労務の担当者が従業員代表になる例があることなどが指摘されています。今後の労使合意の場面や次の法改正に向けた議論では、「つみたてNISA」のような加入者保護の視点や加入者保護策の具体化が重要になるでしょう。

*1 2015年8月28日の衆議院厚生労働委員会での答弁。なお、この答弁は、この改正が日本再興戦略2014で謳われた金融・資本市場の活性化を具体化するためのものではないか、という野党議員からの一連の質問に対する答弁の一部。

*2 例えば、アクティブ運用投資信託では、売買手数料が不要(ノーロード)で、口座管理手数料と解約手数料(信託財産留保額を除く)がゼロ、かつ純資産額50億円以上で信託開始以降5年経過、など。金融庁の調査では、既存の公募株式投信5406本のうち「つみたてNISA」の対象となりうるものは約50本に留まった。

(2017年07月04日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

経歴

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年金改革ウォッチ 2017年7月号~ポイント解説:確定拠出年金の運用商品選択支援】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年金改革ウォッチ 2017年7月号~ポイント解説:確定拠出年金の運用商品選択支援のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!