- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 年金制度 >

- 「特例水準はもらいすぎ」の罠

コラム

2011年11月28日

「現在の年金額(特例水準)は、もらいすぎだ」というプロパガンダがメディアや世論を席巻している。

私は特例水準の早期解消に賛成だ。むしろ、3年間かけて解消するという厚労省案ではなく、特例水準にマクロ経済スライドを適用して2年間で解消してはどうかとすら考える。

しかし、「もらいすぎだから減額する必要がある」という理由付けには懸念を感じる。

懸念には、(1)「もらいすぎ」と言い切れるのか、(2)将来に禍根を残すのではないか、という2つがあるが、ここでは後者について論じたい。

今の年金財政に必要なのは少子高齢化にあわせた給付削減であり、その仕組みがマクロ経済スライドである。理解を得られやすそうな理由を持ち出し、それを強調して改正を推し進めるのは、問題の先送りに過ぎないのではないか。2~3年後に特例水準が解消されてマクロ経済スライドの適用を開始する際、「もらいすぎは、もう解消したのではないか。なぜ、さらに削減する必要があるのか」という問いが投げかけられるのではないかと、私は憂慮している。実際、日本よりも早く年金財政の自動健全化措置を導入したスウェーデンでも、いざ自動発動されるとなった際に削減を緩和する措置がとられた。(注1)

「少子化うんぬんでは政治の重い腰は上がらない」「とりあえず、実を取る必要がある」という声もあろうが、公的年金の運営には長期的な視野が必要で、単年度主義の予算運営とは趣が異なる。短期的な視野で行った理由付けが、その後の制度運営に影響することもある。

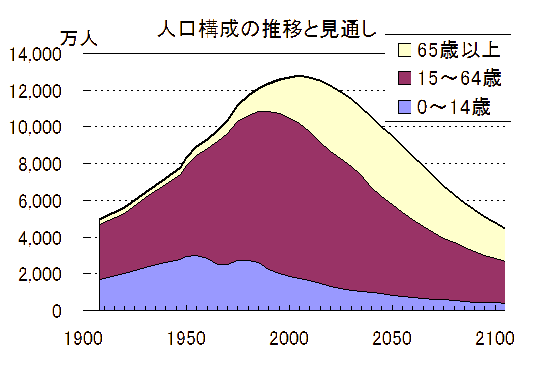

日本の人口は、これまで約100年かけて倍増し、これから約100年かけて半減する見通しだ。さらに重要なのは年齢構成で、約100年前には総人口の1割にも満たなかった65歳以上が、現時点で約2割に達し、100年後には約4割にも及ぶ。このような人口構成においても今後100年間の年金財政を維持するには、何らかの形で少子高齢化への対応が不可欠なのである。

そのことが理解された上で、建設的な議論が継続されることを期待したい。

私は特例水準の早期解消に賛成だ。むしろ、3年間かけて解消するという厚労省案ではなく、特例水準にマクロ経済スライドを適用して2年間で解消してはどうかとすら考える。

しかし、「もらいすぎだから減額する必要がある」という理由付けには懸念を感じる。

懸念には、(1)「もらいすぎ」と言い切れるのか、(2)将来に禍根を残すのではないか、という2つがあるが、ここでは後者について論じたい。

今の年金財政に必要なのは少子高齢化にあわせた給付削減であり、その仕組みがマクロ経済スライドである。理解を得られやすそうな理由を持ち出し、それを強調して改正を推し進めるのは、問題の先送りに過ぎないのではないか。2~3年後に特例水準が解消されてマクロ経済スライドの適用を開始する際、「もらいすぎは、もう解消したのではないか。なぜ、さらに削減する必要があるのか」という問いが投げかけられるのではないかと、私は憂慮している。実際、日本よりも早く年金財政の自動健全化措置を導入したスウェーデンでも、いざ自動発動されるとなった際に削減を緩和する措置がとられた。(注1)

「少子化うんぬんでは政治の重い腰は上がらない」「とりあえず、実を取る必要がある」という声もあろうが、公的年金の運営には長期的な視野が必要で、単年度主義の予算運営とは趣が異なる。短期的な視野で行った理由付けが、その後の制度運営に影響することもある。

日本の人口は、これまで約100年かけて倍増し、これから約100年かけて半減する見通しだ。さらに重要なのは年齢構成で、約100年前には総人口の1割にも満たなかった65歳以上が、現時点で約2割に達し、100年後には約4割にも及ぶ。このような人口構成においても今後100年間の年金財政を維持するには、何らかの形で少子高齢化への対応が不可欠なのである。

そのことが理解された上で、建設的な議論が継続されることを期待したい。

(注1) 臼杵政治(2010)「給付削減に踏み切ったスウェーデンの一元的年金」

(2011年11月28日「研究員の眼」)

03-3512-1859

経歴

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/11 | 年金の「年収の壁」が実質引上げ!? 4月からは残業代を含まない判定も~年金改革ウォッチ 2025年11月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月18日

パワーカップル世帯の動向(3)住まいと資産~首都圏6割、金融資産4,000万円以上が35% -

2025年11月18日

今週のレポート・コラムまとめ【11/11-11/17発行分】 -

2025年11月17日

タイGDP(25年7-9月期)~外需の鈍化と観光の伸び悩みで景気減速 -

2025年11月17日

【令和時代の2人の姿】入籍月の変化にみる「イマドキの選択」とは -

2025年11月17日

QE速報:2025年7-9月期の実質GDPは前期比▲0.4%(年率▲1.8%)-トランプ関税の影響が顕在化し、6四半期ぶりのマイナス成長

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「特例水準はもらいすぎ」の罠】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「特例水準はもらいすぎ」の罠のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!