- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- 研究開発戦略における企業と産業の影響

コラム

2008年01月07日

1.経営戦略における研究開発の重要性

技術革新のスピードが速まると同時に経済のグローバル化が進む現代にあっては、企業が採用する経営戦略の重要性が一段と高まっている。経営戦略の中の重要な戦略の一つとして研究開発戦略がある。研究開発は魅力的な新製品やサービスの開発につながる技術革新を生み出す源泉となる。すなわち、研究開発はイノベーションを起こす組織能力を高めることにつながる。この点において、研究開発は有形の資産ではなく、無形の資産を創出する活動と言うことができる。無形資産は有形資産に比べ他社の模倣が難しく、企業の競争優位につながる主因と考えられている。

このため、たとえばキヤノンを見ると、1997年度の研究開発費は1700億円であり、売上に占める割合は6.2%であったが、2006年度には3000億円、比率は7.4%にまで上昇している。また、武田薬品工業も、1997年度の790億円(対売上高比9.4%)から2006年度には1900億円(対売上高比14.8%)にまで増加しており、研究開発に力を入れていることがわかる。こうした研究開発の性格を踏まえ、資源ベース理論および産業組織論のいずれにおいても、研究開発に代表される技術をベースとするコア戦略が利潤率の格差の要因になっていると考えられている。

このため、たとえばキヤノンを見ると、1997年度の研究開発費は1700億円であり、売上に占める割合は6.2%であったが、2006年度には3000億円、比率は7.4%にまで上昇している。また、武田薬品工業も、1997年度の790億円(対売上高比9.4%)から2006年度には1900億円(対売上高比14.8%)にまで増加しており、研究開発に力を入れていることがわかる。こうした研究開発の性格を踏まえ、資源ベース理論および産業組織論のいずれにおいても、研究開発に代表される技術をベースとするコア戦略が利潤率の格差の要因になっていると考えられている。

2.産業の違いによる研究開発への取り組み格差の現状

研究開発は重要な経営戦略と認められるものの、産業によってその重要度は異なっているようである。たとえば、非製造業の代表的な企業を見ると、警備サービスの大手企業セコムの2006年度の研究開発費は60億で1999年度の水準と同レベルである。この間に売上は増加しているので、対売上高比は1.5%から1.0%に低下している。また、住宅大手の積水ハウスは、1997年度の78億円(対売上比0.5%)から2006年度には61億円(対売上高比0.4%)に減少している。これらの企業は研究開発費の対売上高比が上昇していないのに加え、その水準も低いことがわかる。

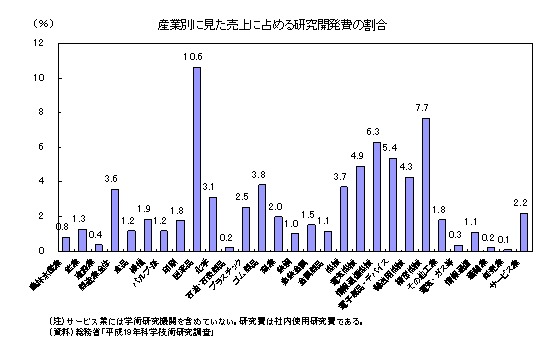

企業が属する産業による研究開発への取り組みの違いは、総務省の「平成19年科学技術研究調査」によっても確認することができる。これを見ると、医薬品10.6%、精密機械7.7%、情報通信機器6.3%という高い値を示しているが、卸売業、運輸業、石油・石炭製品などは0.1%-0.2%という低い値となっている。

企業が属する産業による研究開発への取り組みの違いは、総務省の「平成19年科学技術研究調査」によっても確認することができる。これを見ると、医薬品10.6%、精密機械7.7%、情報通信機器6.3%という高い値を示しているが、卸売業、運輸業、石油・石炭製品などは0.1%-0.2%という低い値となっている。

3.意外と大きな産業内における研究開発への取り組み格差

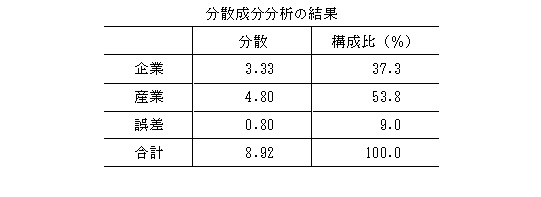

研究開発における企業が属する産業の影響がどの程度大きいかについては統計的に分析することができる。東証1部に1999年度から2006年度にかけて上場し、研究開発費のデータが入手できる企業829社(33業種)の8年間のデータを用いて、研究開発費の売上高比率(研究開発比)のバラツキが産業間格差によるものか産業内の格差によるものかどうかを分散成分分析(variance components analysis)によって分析してみた。これを見ると、産業要因、すなわち産業間格差が53.8%と過半数を占めており、企業が属する産業の影響がわかる。しかし、企業要因、すなわち産業内格差も37.3%を占めている。

この結果を見ると、同一の産業に属している場合であっても少なからぬバラツキは存在するようである。言い換えると、企業の置かれた人的あるいは財務的状況などによって、研究開発戦略にはかなりの企業間格差が存在している。産業内の利潤率格差が大きいことが明らかとなってるが、同一産業に属する企業に見られる研究開発に対する姿勢の違いが、その原因の一つになっていると考えられる。

この結果を見ると、同一の産業に属している場合であっても少なからぬバラツキは存在するようである。言い換えると、企業の置かれた人的あるいは財務的状況などによって、研究開発戦略にはかなりの企業間格差が存在している。産業内の利潤率格差が大きいことが明らかとなってるが、同一産業に属する企業に見られる研究開発に対する姿勢の違いが、その原因の一つになっていると考えられる。

(2008年01月07日「エコノミストの眼」)

小本 恵照

小本 恵照のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2009/03/25 | 環境問題とCSRに取り組む日本企業 | 小本 恵照 | 基礎研マンスリー |

| 2009/02/25 | ニッセイ景況アンケート調査結果-2008年度下期調査 | 小本 恵照 | ニッセイ景況アンケート |

| 2009/01/26 | 中小小売業の現状と今後の経営のあり方 | 小本 恵照 | 基礎研マンスリー |

| 2008/12/02 | 中小小売業に求められる企業家精神 | 小本 恵照 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月12日

英国雇用関連統計(25年10月)-週平均賃金は再び前年比4%台に低下 -

2025年11月12日

貸出・マネタリー統計(25年10月)~銀行貸出がコロナ禍以来の高い伸びに -

2025年11月12日

インデックス型外株で流入加速~2025年10月の投信動向~ -

2025年11月12日

景気ウォッチャー調査2025年10月~高市政権への期待から、先行き判断DIは前月から4.6ポイントの大幅上昇~ -

2025年11月11日

年金の「年収の壁」が実質引上げ!? 4月からは残業代を含まない判定も~年金改革ウォッチ 2025年11月号

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【研究開発戦略における企業と産業の影響】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

研究開発戦略における企業と産業の影響のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!