- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 年金改革ウォッチ 2018年11月号~ポイント解説:高齢者就労と公的年金の関係

2018年11月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 ―― 先月までの動き

年金部会では、高齢期の就労と年金について事務局から説明があり、年金制度の対応の方向性などが議論されました。引き続き、高齢者の働き方の多様性や就労拡大などについて議論が行われます。また、年金事業管理部会では、改善措置の実施状況の報告がありました。また、次期中期計画の策定に向けて、現在の取組状況および今後の課題について説明が行われました。

○社会保障審議会 年金部会

10月10日(第5回) 雇用の変容と年金(主として高齢期の就労と年金に関して)、その他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00003.html (配布資料)

○社会保障審議会 年金事業管理部会

10月17日(第39回) 業務運営に係る改善措置の実施状況、次期中期計画の策定に向けて

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213396_00002.html (配布資料)

○社会保障審議会 年金部会

10月10日(第5回) 雇用の変容と年金(主として高齢期の就労と年金に関して)、その他

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00003.html (配布資料)

○社会保障審議会 年金事業管理部会

10月17日(第39回) 業務運営に係る改善措置の実施状況、次期中期計画の策定に向けて

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213396_00002.html (配布資料)

2 ―― ポイント解説:高齢者就労と公的年金の関係

先月の年金部会では、高齢期の就労と公的年金の関係が話題になりました。本稿では、両者を巡るこれまでの経緯と現状、今後の方向性や課題を確認します。

1|経緯:高齢者雇用政策よりも、公的年金の支給開始年齢の引き上げが先行

1|経緯:高齢者雇用政策よりも、公的年金の支給開始年齢の引き上げが先行過去の高齢期の就労と公的年金の関係を大雑把に見れば、支給開始年齢の引き上げが先行し、それを追いかける形で高齢者の雇用が企業に求められていった、という動きの繰り返しでした。

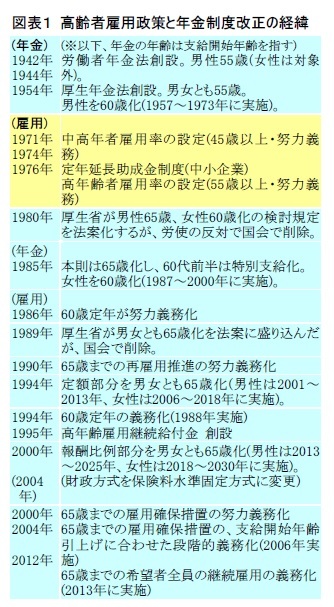

戦後の1954年に行われた厚生年金の全面改正では、55歳定年がようやく定着した時期に、支給開始年齢の60歳への引き上げが決まりました。改正直後は好景気を背景に大きな問題になりませんでしたが*1、将来を見据えた高齢者就労の促進に向けて、高齢者雇用率の目標が設定されました。また、1985年の年金改革で受給要件から退職が除かれた後は、定年を基軸とした高齢者雇用政策が行われました。その後、1994年と2000年の年金改革で支給開始年齢の65歳への引き上げが決定され、実施に伴う影響をカバーする形で65歳までの継続雇用策が進められました。

*1 以下、高齢者雇用政策を巡る状況は 柳澤武(2016)「高齢者雇用の法政策」『日本労働研究雑誌』No.674 に、高齢者雇用政策の整理は 松浦民恵(2012)「高年齢者雇用安定法改正案と今後の課題」『ニッセイ年金ストラテジー』Vol.193 に、年金制度改正の整理は 中嶋邦夫(2013)「支給開始年齢を巡る経緯と展望」『保険年金フォーカス』2013-08-06 等に依拠。

2|現状:高齢者雇用政策が、高齢者就労を牽引

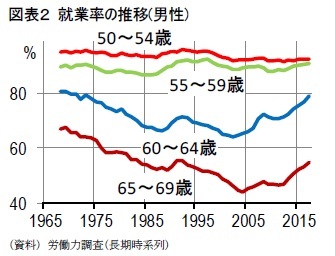

2|現状:高齢者雇用政策が、高齢者就労を牽引高齢者の就業率の推移は、雇用政策と連動しています。55~59歳は60歳定年の努力義務化(1986年)や好景気、60~64歳は65歳までの雇用確保措置の努力義務化(2000年)を期に上昇しました。さらに、政策の対象外である65~69歳も近年上昇しています。

その結果、公的年金の加入者のうち、60代の会社員が大幅に増えており、当初の想定を上回っています*2。この増加傾向は、男性の支給開始年齢の引き上げが完了する2025年まで続くと予想されます。

*2 想定との大幅なずれは厚生労働省の推計方法も一因になっている、という指摘もある(吉田周平・木村真(2018)「財政検証の見通しと実績値との乖離の要因分析」日本年金学会報告)。

3|今後:就労促進先行に合わせた 諸制度の再検討

3|今後:就労促進先行に合わせた 諸制度の再検討支給開始年齢の引き上げは年金財政のため、とよく言われますが、改正当時の年金財政の仕組みを踏まえれば、具体的には将来の企業や従業員の保険料負担を抑えるため、と言えます。しかし、2004年の年金改革で将来の保険料を固定することになったため、将来の保険料負担を抑えるための支給開始年齢引き上げは不要になりました。そのため現在は、支給開始年齢を65歳に据え置いたままで高齢者就労を促進する方策が、議論の中心となっています*3。

このように、従来とは逆に高齢者の就労促進を先行させる場合、繰り下げ受給(受給延期)や在職老齢年金、私的年金など既存の諸制度を再確認・再検討する必要があるでしょう。例えば繰り下げ受給は、部分的な繰り下げを改善すれば*4、健康状態等に応じた、就労と年金の柔軟な組合せが可能になります*5。在職老齢年金は、現在は厚生年金が適用される働き方をした場合にだけ減額の対象になりますが、不公平が少ない形への発展的な見直しが期待されます。また私的年金には、掛金の拠出が60歳や65歳までに限定されているものがあるため、その緩和が望まれます。

*3 支給開始年齢を引き上げて繰り上げ受給(早期受給)を認めることと、支給開始年齢を据え置いて繰り下げ受給(受給延期)を勧めることとは、基本的には同様の政策。しかし、これまでのメディア等の反応を踏まえれば(前掲 中嶋(2013))、後者の方が人々に受け入れられやすいと考えられる。

*4 現在は基礎年金と厚生年金を別に繰り下げ可能だが、スウェーデンでは年金額の4分の1単位で受給開始を選択可能。

*5 加えて、在職老齢年金の対象になる点や遺族年金には割増率が反映されない点も、再確認や周知が必要。

(2018年11月06日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

経歴

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年金改革ウォッチ 2018年11月号~ポイント解説:高齢者就労と公的年金の関係】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年金改革ウォッチ 2018年11月号~ポイント解説:高齢者就労と公的年金の関係のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!