- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- 子会社株式公開の是非

コラム

2001年06月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.増加する子会社株式公開

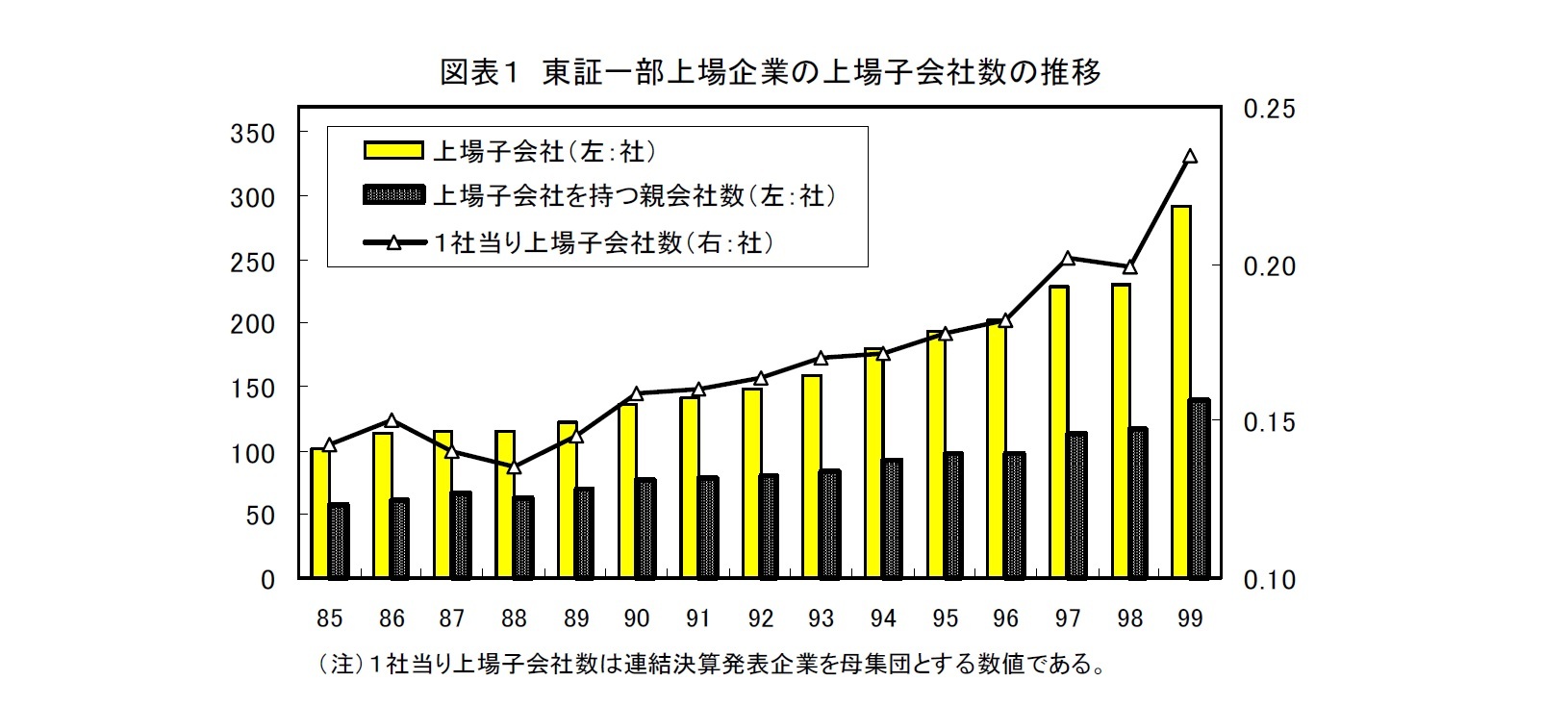

4月と5月にはCSK子会社の日本フィッツとサービス・ウェアコーポレーションがそれぞれ東証第2部と店頭市場に、6月には三井物産子会社の三井情報開発が東証第2部に上場されるなど、子会社の株式を公開する動きは依然として活発である。子会社株式の上場の推移を過去からみてみると、1990年代以降順調な増加をみせている(図表1)。

どうして企業は子会社の上場を進めているのであろうか。理由はいくつか考えられる。

第一は、子会社株式を公開に伴って手に入る株式売却収入である。株式公開時には、親会社が保有する子会社株式の売却と、子会社による新株発行が行われるためである。こうした株式の売却収入によって、親会社は借入金の返済を進めたり、工場建設などの設備投資の原資を確保することができる。また、子会社も資金を手にすることは、子会社の資金面での自立性を高めることになる。

第二点は、親会社保有株式の売却を一部に止めることで株式の過半数を引き続き保有し、役員の派遣なども行うことによって、公開前と同様の影響力を子会社に及ぼすことができることである。

第三点は、子会社の経営の独立性が高まることである。機動的な経営判断が可能となり、子会社の経営効率が向上することが期待できる。またストック・オプションを導入することで従業員のモラール・アップを図ることも可能となる。

最後に、株式公開基準をクリアしたことによる社会的知名度の向上が挙げられる。社会的知名度の向上は、営業力のアップや優秀な社員の獲得に貢献する。

どうして企業は子会社の上場を進めているのであろうか。理由はいくつか考えられる。

第一は、子会社株式を公開に伴って手に入る株式売却収入である。株式公開時には、親会社が保有する子会社株式の売却と、子会社による新株発行が行われるためである。こうした株式の売却収入によって、親会社は借入金の返済を進めたり、工場建設などの設備投資の原資を確保することができる。また、子会社も資金を手にすることは、子会社の資金面での自立性を高めることになる。

第二点は、親会社保有株式の売却を一部に止めることで株式の過半数を引き続き保有し、役員の派遣なども行うことによって、公開前と同様の影響力を子会社に及ぼすことができることである。

第三点は、子会社の経営の独立性が高まることである。機動的な経営判断が可能となり、子会社の経営効率が向上することが期待できる。またストック・オプションを導入することで従業員のモラール・アップを図ることも可能となる。

最後に、株式公開基準をクリアしたことによる社会的知名度の向上が挙げられる。社会的知名度の向上は、営業力のアップや優秀な社員の獲得に貢献する。

2.子会社株式の公開を見直す動きも一方で増加

全体として、子会社の株式公開は増加しているが、一部の企業では子会社株式の上場を見直す動きがみられる。昨年月にソニーが上場3子会社を100%子会社化して上場廃止としたのを皮切りに同様の動きが広がっており、今年に入ってからも日本郵船、アサヒビール、日本板硝子など多くの企業も追随して100%子会社化を進めている。

これは、どうしてだろうか。子会社株式の公開にはメリットも多いが、さりとて良いことずくめではないためである。まず、親会社以外の株主が増加するため、親会社以外の株主の利益に配慮した経営を行う必要が高まる。例えば、子会社の株式を100%所有している時には、子会社で獲得したキャッシュを親会社へ移転することは自由にできるが、株式公開後には、金銭貸借契約を締結する必要が生じる。また、共同して販売、投資、研究開発などを行う場合にも、各々の独立性が確保されていることが明らかとなるよう、透明性のある取引が要請されることになる。次に、第一の点とも関連するが、親会社以外の少数株主の利益に配慮せざるを得ないために、企業グループとしての意思決定の統一することが難しくなることや、意思決定のスピードが遅くなることが挙げられる。

これは、どうしてだろうか。子会社株式の公開にはメリットも多いが、さりとて良いことずくめではないためである。まず、親会社以外の株主が増加するため、親会社以外の株主の利益に配慮した経営を行う必要が高まる。例えば、子会社の株式を100%所有している時には、子会社で獲得したキャッシュを親会社へ移転することは自由にできるが、株式公開後には、金銭貸借契約を締結する必要が生じる。また、共同して販売、投資、研究開発などを行う場合にも、各々の独立性が確保されていることが明らかとなるよう、透明性のある取引が要請されることになる。次に、第一の点とも関連するが、親会社以外の少数株主の利益に配慮せざるを得ないために、企業グループとしての意思決定の統一することが難しくなることや、意思決定のスピードが遅くなることが挙げられる。

(2001年06月18日「エコノミストの眼」)

小本 恵照

小本 恵照のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2009/03/25 | 環境問題とCSRに取り組む日本企業 | 小本 恵照 | 基礎研マンスリー |

| 2009/02/25 | ニッセイ景況アンケート調査結果-2008年度下期調査 | 小本 恵照 | ニッセイ景況アンケート |

| 2009/01/26 | 中小小売業の現状と今後の経営のあり方 | 小本 恵照 | 基礎研マンスリー |

| 2008/12/02 | 中小小売業に求められる企業家精神 | 小本 恵照 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【子会社株式公開の是非】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

子会社株式公開の是非のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!