- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 課長がもっと輝けば、日本経済はもっと良くなる

コラム

2017年07月26日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

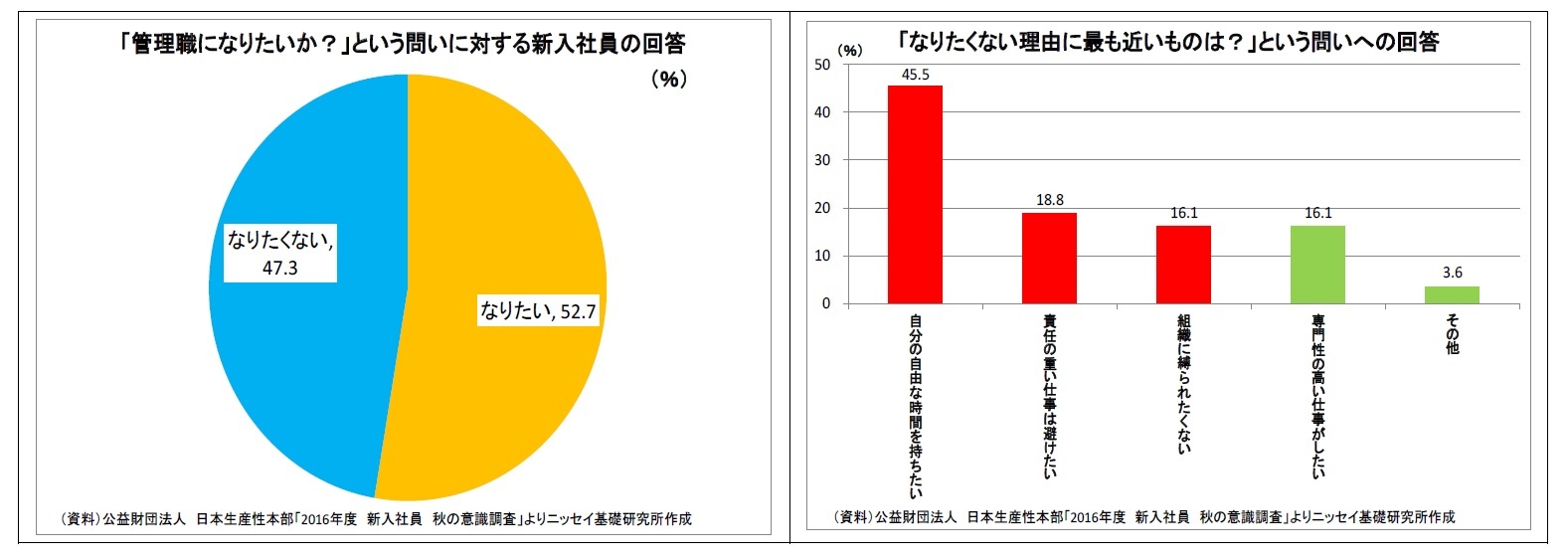

多くの新入社員が管理職になることに消極的な姿勢をみせている。公益財団法人日本生産性本部が昨年秋に実施した新入社員を対象にした調査1(有効回答数264)によれば、新入社員のうち「管理職になりたくない」と回答した割合は47.3%とほぼ半分に達している。「なりたくない」とする割合を男女別に見ると、女性では65.2%と約3分の2に達するほか、男性でも36.8%と4割近くを占めている。この設問は2014年秋が初回であるため長期のトレンドはわからないが、2014年秋の状況(「なりたくない」の割合は48.0%)と比べて殆ど変化はみられない。

現在は生き方や働き方に対する価値観が多様化しており、筆者も必ずしも皆が管理職を目指す必要はないと考えるが、彼らが「管理職になりたくない」と考える理由が問題だ。

同調査では理由を5択(最も近いものを選択)で聞いているが、「専門性の高い仕事がしたい」、つまり、「管理職ではなく専門職をめざしたいから」という前向きな回答割合は16%に過ぎない一方で、「自分の自由な時間を持ちたい(45.5%)」、「責任の重い仕事は避けたい(18.8%)」、「組織に縛られたくない(16.1%)」という管理職に対して否定的な回答が大半を占めている。

現在は生き方や働き方に対する価値観が多様化しており、筆者も必ずしも皆が管理職を目指す必要はないと考えるが、彼らが「管理職になりたくない」と考える理由が問題だ。

同調査では理由を5択(最も近いものを選択)で聞いているが、「専門性の高い仕事がしたい」、つまり、「管理職ではなく専門職をめざしたいから」という前向きな回答割合は16%に過ぎない一方で、「自分の自由な時間を持ちたい(45.5%)」、「責任の重い仕事は避けたい(18.8%)」、「組織に縛られたくない(16.1%)」という管理職に対して否定的な回答が大半を占めている。

新入社員にとって最も身近な管理職といえば課長層だと推測される。新入社員から見た場合、課長は「忙しくて自分の自由な時間があまり持てない」うえ「責任が重い」、「組織に縛られた」存在であり、「努力して競争に勝ち抜いてまでなりたいポジションではない」と映っている可能性が高い(もちろん、世の中にはこれに該当しない課長も多いと思われるが)。

実際、近年の課長を取り巻く環境は厳しさを増しているように感じる。業務量が従来よりも増大しているとみられるためだ。いつの頃からか、課長に求められる役割は、管理業務のみに携わる単なるマネージャーではなく、マネージャーでありながら自らも現場で実務を兼務するプレイングマネージャーであることが一般的となっている。また、社会の要請に伴って、情報管理やコンプライアンスなどの管理業務が増大し、最近では働き方改革の名の下、労務管理の負荷も増していると考えられる。なかには、部下を早帰りさせるために、自分が残業を一手に請け負わざるを得なくなっている課長もいるのではなかろうか。学校法人産業能率大学が一昨年11月に上場企業の課長に対して実施したアンケート調査2では、全体の56.4%が「3年前と比べて業務量が増加した」と答えている。

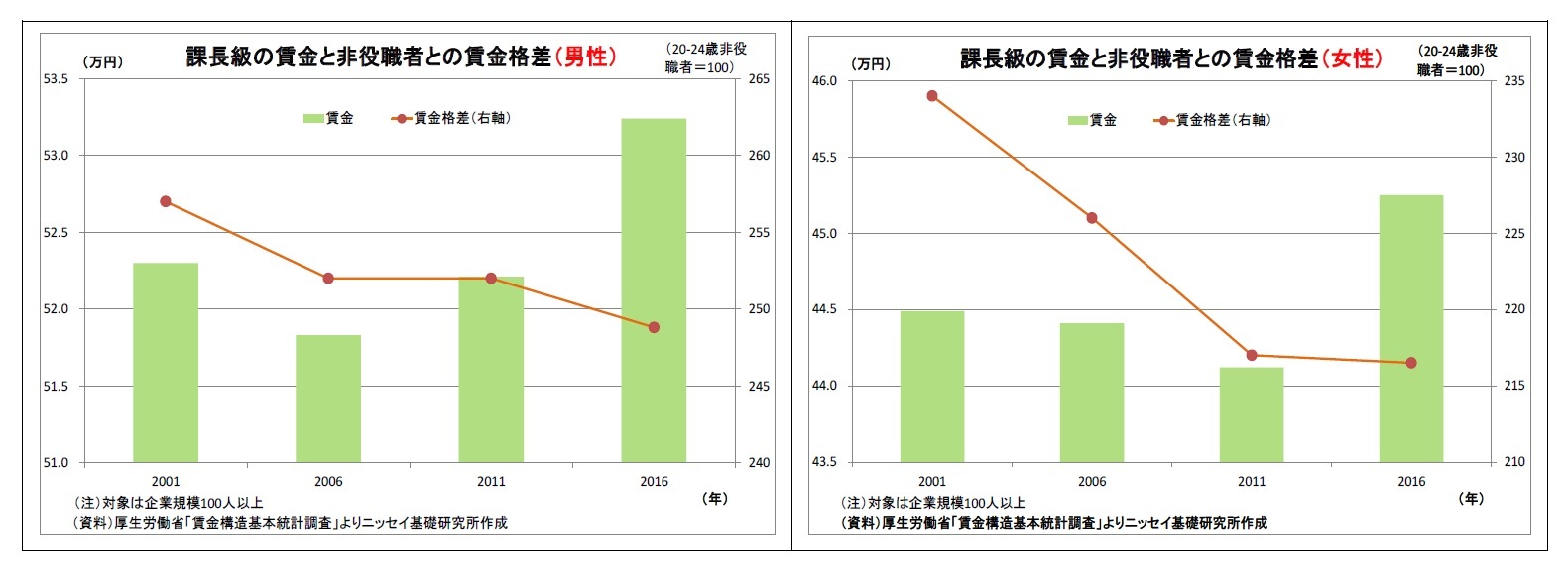

一方で、課長の待遇面の相対的な魅力は低減している。厚生労働省の賃金構造基本統計調査で2001年以降の課長の賃金動向を見てみると、名目賃金が減っているわけではないものの、会社に入って間もない非役職者(20~24歳)との賃金格差は縮小している。具体的には、男性課長の賃金は2001年時点で男性非役職者(20~24歳)の2.57倍であったものが、2016年には2.49倍へとやや低下。女性課長の賃金は2001年時点で女性非役職者(20~24歳)の2.34倍であったものが、2016年には2.17倍へと大きく低下している。この間、男女共に課長の平均年齢は上がっているにもかかわらずだ(男性:2001年47.3歳→2016年47.7歳、女性:2001年47.6歳→2016年48.8歳)。

つまり、限られたデータからではあるが、課長の業務量は増大する一方で、相対的に見た賃金水準は低下し、かつてに比べて割が悪いポジションになっていることがうかがわれる。

実際、近年の課長を取り巻く環境は厳しさを増しているように感じる。業務量が従来よりも増大しているとみられるためだ。いつの頃からか、課長に求められる役割は、管理業務のみに携わる単なるマネージャーではなく、マネージャーでありながら自らも現場で実務を兼務するプレイングマネージャーであることが一般的となっている。また、社会の要請に伴って、情報管理やコンプライアンスなどの管理業務が増大し、最近では働き方改革の名の下、労務管理の負荷も増していると考えられる。なかには、部下を早帰りさせるために、自分が残業を一手に請け負わざるを得なくなっている課長もいるのではなかろうか。学校法人産業能率大学が一昨年11月に上場企業の課長に対して実施したアンケート調査2では、全体の56.4%が「3年前と比べて業務量が増加した」と答えている。

一方で、課長の待遇面の相対的な魅力は低減している。厚生労働省の賃金構造基本統計調査で2001年以降の課長の賃金動向を見てみると、名目賃金が減っているわけではないものの、会社に入って間もない非役職者(20~24歳)との賃金格差は縮小している。具体的には、男性課長の賃金は2001年時点で男性非役職者(20~24歳)の2.57倍であったものが、2016年には2.49倍へとやや低下。女性課長の賃金は2001年時点で女性非役職者(20~24歳)の2.34倍であったものが、2016年には2.17倍へと大きく低下している。この間、男女共に課長の平均年齢は上がっているにもかかわらずだ(男性:2001年47.3歳→2016年47.7歳、女性:2001年47.6歳→2016年48.8歳)。

つまり、限られたデータからではあるが、課長の業務量は増大する一方で、相対的に見た賃金水準は低下し、かつてに比べて割が悪いポジションになっていることがうかがわれる。

このような状況は日本経済にとって望ましくない。現在、わが国ではこれまでになく「生産性の向上」が求められている。人手不足という経済成長の制約を打破するため、また働き方改革を進めるためにも生産性の向上が欠かせないためだ。この際、現場の生産性向上の推進役であるはずの課長の業務が逼迫していれば、生産性向上に向けた取組みにまで手が廻らなくなる恐れがある。また、成長余地の大きい若手社員が能力・スキルを伸長させるうえで、「課長になる」という一つの重要なインセンティブを持てなくなり、若手の生産性向上が停滞してしまう可能性もある。

逆に言えば、課長の労働環境や処遇が改善することで、現場の生産性向上が推進されるとともに、課長が若手社員のロールモデル(目指すべき理想像)となれば、日本全体の生産性向上を通じた経済成長への寄与が期待できる。

昨今の新卒採用難のなかで、初任給引き上げなど若手社員の待遇改善を図る企業が目立つが、課長層に対しても、これまで以上の目配りとサポートが必要なのではないだろうか。

1 公益財団法人日本生産性本部「2016年度 新入社員 秋の意識調査」(2017年3月)

2 学校法人産業能率大学「第3回上場企業の課長に関する実態調査」(2016年3月)

逆に言えば、課長の労働環境や処遇が改善することで、現場の生産性向上が推進されるとともに、課長が若手社員のロールモデル(目指すべき理想像)となれば、日本全体の生産性向上を通じた経済成長への寄与が期待できる。

昨今の新卒採用難のなかで、初任給引き上げなど若手社員の待遇改善を図る企業が目立つが、課長層に対しても、これまで以上の目配りとサポートが必要なのではないだろうか。

1 公益財団法人日本生産性本部「2016年度 新入社員 秋の意識調査」(2017年3月)

2 学校法人産業能率大学「第3回上場企業の課長に関する実態調査」(2016年3月)

(2017年07月26日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/07 | 次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/22 | 高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化 -

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか?

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【課長がもっと輝けば、日本経済はもっと良くなる】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

課長がもっと輝けば、日本経済はもっと良くなるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!