- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 地域アーツカウンシル-現状と展望

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―地域アーツカウンシルの現状

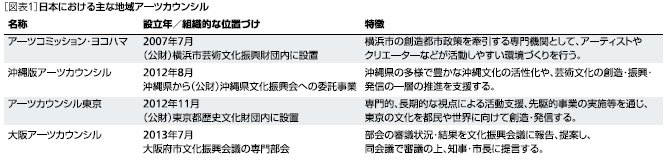

文化政策の分野でアーツカウンシルへの関心が高まっている1。特に注目したいのは、近年、地方公共団体等が設立した地域アーツカウンシルで、主な事例は[図表1]のとおりである。

アーツコミッション・ヨコハマは、横浜市が2004年から取り組む文化芸術創造都市政策を担う専門機関として、2007年7月に設置された。芸術団体等に対する活動支援とアーティストやクリエーターの活動拠点の形成を支援する二つの枠組みで助成を行っている。

特徴的なのは「芸術不動産」という名称で始めた空きオフィスのマッチングの仕組みで、今では多数のアーティストやクリエーターが都心部にスタジオやオフィスを構えるまでになっている。他にも、相談・コーディネートや創造都市プロモーション、国際交流など多様な事業展開を行い、アーティストやクリエーターの創造活動を支援している。

沖縄版アーツカウンシルは、沖縄県から(公財)沖縄県文化振興会へ「沖縄文化活性化・創造発信支援事業」を委託する形で進められている。振興会にプログラムディレクター、プログラムオフィサーを起用し、PDCAサイクルによる事業評価システムを導入して「沖縄版アーツカウンシル」のあるべき姿について検討が行われている。マネジメント力や組織力の強化、芸術文化団体の組織化、人材や継承者の育成など、基盤整備に重点を置いた支援を行うのが特徴だ。

東京都は五輪招致を睨み、2006年12月に東京芸術文化評議会を設置。その後の検討を経て、2012年11月に(公財)東京都歴史文化財団内にアーツカウンシル東京を設立した。

単年、長期の二つの枠組みで助成事業を行う他、今年4月には東京文化発信プロジェクト室と統合され、五輪招致に向けて展開してきた多様な文化事業の実施主体ともなっている。

単年助成には年2回の応募のチャンスがあり、申請書類の締切から概ね約2ヶ月後に交付決定が行われ、活動実施前の助成金の一部概算払いが可能となっている。選考にあたって委員会は設けず、各芸術分野のプログラムオフィサーとプログラムディレクターによって採択原案が作成されるなど、芸術助成に対する新たな仕組みづくりにも取り組んでいる。

大阪アーツカウンシルは大阪府市文化振興会議の専門部会として2013年7月に設置された。アーツカウンシル部会の審議状況と結果は文化振興会議に報告され、同会議で審議の上、知事・市長に提言が行われる。

現在、(1)評価・審査(府市の文化課が担当する文化事業の評価と改善提案、府市の公募型助成金の審査)、(2)企画/調査(文化を育てる環境づくりへの新たな提案、そのベースになる情報収集と発信)という二つの枠組みで運営されている。

2―文化行政における位置づけ

地域アーツカウンシルの業務は、地方公共団体の芸術文化に対する助成事業が中核となるが、新たに組織を設立するだけの規模で芸術団体等への補助を実施しているところは限られている。

大阪府・大阪市が2012年度に実施した「大阪アーツカウンシル設立に向けた事例調査・フォーラム開催等事業報告書」によると、3,000万円以上の芸術助成を実施している地方公共団体はわずか7団体で、そのうち3団体が既にアーツカウンシルを設立している。

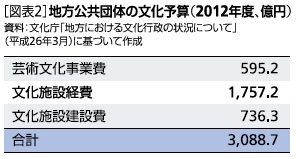

一方、2012年度の地方公共団体全体の文化予算は約3,000億円である。

そのうち、芸術文化事業費の中には、地域アーツカウンシルが扱うべき芸術文化団体等への補助金なども含まれているが、残念ながらその総額は把握できない。ただ芸術文化事業費の中には、顕彰や指導者養成研修、芸術家派遣研修、芸術文化振興計画立案や調査、芸術祭や舞台芸術・美術展巡回事業など、審査や評価、調査などの面でアーツカウンシルの機能を活かせる事業が含まれている。

芸術文化事業費の「棚卸し」を行い、アーツカウンシルに相応しいものを移管すれば、地方公共団体全体で数十億円、あるいは100億円以上の規模になる可能性もある。

次に考えたいのが、公立文化施設とアーツカウンシルの関係である。地方公共団体の予算では文化施設経費が最も大きい。現在では、地方公共団体の設置する文化施設の4分の1に指定管理者制度が導入されている((一財)地域創造調べ)。指定管理者の選定、モニタリングや評価などの面でもアーツカウンシルは専門的な能力を発揮できる。そのためには、アーツカウンシルは文化施設の運営財団とは別組織として設置する必要があるが、先に紹介した地域アーツカウンシルのうち3団体は文化施設の運営財団内に設置され、4団体ともこの機能を担っていない。

財政状況の悪化に伴う行財政改革が進む中、新たな外郭団体を設立することは容易ではない。しかし、地方公共団体において本格的なアーツカウンシルを構想するのであれば、その可能性を追求する価値はあるだろう。

3―国のアーツカウンシルとの連携

地域アーツカウンシルを考える上で、国との関係も検討する必要がある。

現在の英国のアーツカウンシルでは、国の組織の一部として地域カウンシルや地域事務所が設置されている。しかし70年近い歴史を振り返ると、現在の日本の状況と同様、地域が独自にアーツカウンシル(地域芸術評議会)を設置した時期があり、参考となる。

一方米国では、全米50州と6つの特別管轄区に連邦政府から独立した州政府のアーツカウンシル(SAA)、広域レベルでも6つの芸術支援機関(ROA)が設置されている。

連邦政府のアーツカウンシルに相当する全米芸術基金の2013年度の総予算は約137億円で、そのうちの約40%が、SAAとROAへの分配金となっている。つまり、連邦政府の資金が州政府のアーツカウンシル等を経由して全米に行き渡るしくみとなっており、日本における地域アーツカウンシルと国の関係を検討する上で、ひとつの検討材料となるだろう。

4―2020年とその先に向けて

1990年以降、地方公共団体の文化行政はめまぐるしく変化してきた。そうした中にあって、専門性を備えた地域アーツカウンシルは、これからの文化行政の中核となることが期待される。

まず、地方公共団体の文化行政においては、人事異動によってノウハウやネットワーク、専門的な業務経験が蓄積されないことが大きな課題となっている。文化行政の専門職を起用したアーツカウンシルが設置されればその解決策につながる。

また、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、文化プログラムの全国展開が構想されている。その実施体制としても、地域アーツカウンシルは有効である。2020年に向けて全国に地域アーツカウンシルの仕組みが整えられれば、五輪の文化的なレガシーとして、その後の日本の文化行政を下支えする仕組みとなるであろう。

日本は世界のどの国も経験したことのない超高齢社会に突入し、人口減少も始まった。全国各地で高齢化、過疎化が進み、地域の疲弊は極めて深刻である。そうした時代にあって、これまでとは異なる価値観に基づいて新たな成熟社会を創出し、従来の概念にとらわれない発想で地域の活力を創出していくことが求められている。

その際、芸術文化は大きな力を発揮する可能性を秘めている。その力を最大限に引き出し、市民や地域と協働して未来を切り拓くためにも、地域アーツカウンシルは大きな鍵を握っている。

(2015年08月07日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

吉本 光宏 (よしもと みつひろ)

吉本 光宏のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2023/07/11 | 個人寄付から社会を変える-新型コロナの経験を活かすために | 吉本 光宏 | ニッセイ基礎研所報 |

| 2023/06/07 | Achieving world peace through art and culture: A declaration at the Busan International Cultural Forum | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

| 2023/05/25 | 文化から平和を考える-釜山国際文化フォーラムに出席して | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

| 2022/11/22 | DON’T FOLLOW THE WIND-未だ終わらぬ東日本大震災と福島第一原発事故 | 吉本 光宏 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地域アーツカウンシル-現状と展望】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地域アーツカウンシル-現状と展望のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!