- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る

20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

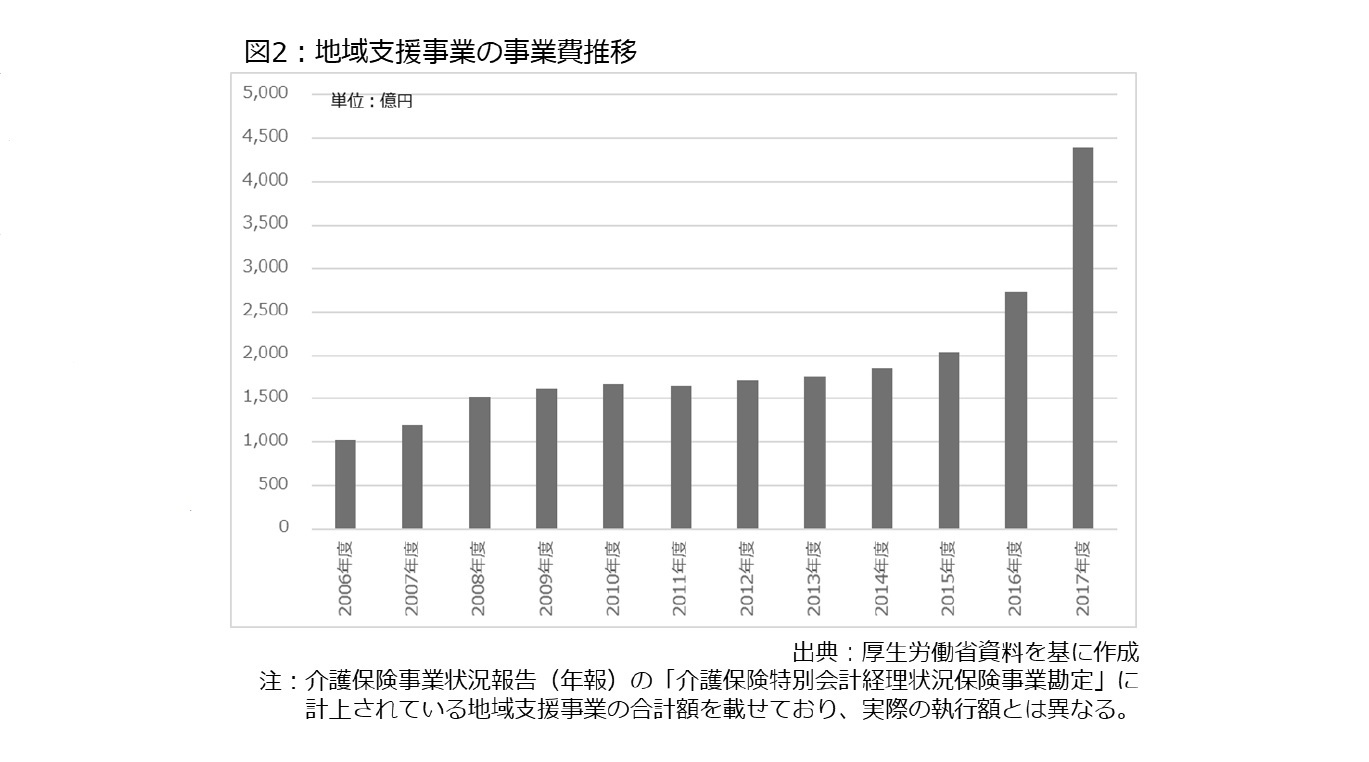

5――これまでの介護保険制度改正の経緯(2)~地域支援事業の変遷~

このうち前者は要介護リスクの高い人を対象にリハビリテーションなどを提供するのが主な目的であり、後者の地域包括支援センターは「在宅介護支援センター」を改組する形で誕生した30。

では、なぜ地域支援事業を作ったのだろうか。まず、介護予防事業が給付抑制の手段として採用されたことは間違いない。例えば、当時の厚生労働省幹部は制度改正に際して、給付対象を中・重度の人に限定する案も考えたものの、「積極的に軽い時に対応して、重度にしないという予防のほうに行く」という選択肢を選んだと振り返っている31。その結果、要支援を1区分から2区分に細分化するとともに、要支援・要介護状態になる恐れがある「特定高齢者」を対象とした介護予防事業がスタートした。

もう一方の地域包括支援センターに関して、当時の厚生労働省幹部は「義務的経費以外の補助金は毎年10%カットされる状況でした。そういう中で、一般の財源をつかった場合、地域包括支援センターの全国的な設置、普及は望めませんでした。(略)これは介護保険のための『特定財源』なのです。この仕組みであれば、10%カットとか、地方交付税回しと言われずに済みます」と振り返っている32。

これは霞が関の「パワーバランス」と予算編成のテクニック、さらに税金と保険料の違いが絡む点で非常に重要なコメントであり、少し補足を試みる。まず、こうした窓口の運営経費に関しては、介護保険給付に反映するわけではないので、原則論から言えば、財源は保険料ではなく、一般財源を用いるべきであろう。具体的には、税金を財源とした国庫補助金を国から市町村に分配するか、市町村に分配される地方交付税の計算にカウントする33ことで、その必要経費を賄う方法である。

しかし、前者の場合、財務省の査定を毎年受ける分、単年度で必要経費を賄うのは難しい。さらに地方交付税を計算する際に必要経費を確保する後者の選択肢に関しても、国の基準通りに使うかどうか市町村の裁量に委ねられる分、地域包括支援センターの普及にバラツキが生まれる危険性がある。

そこで、介護保険料の一部を流用した「特定財源」として、地域支援事業が創設され、そこから地域包括支援センターの設置・運営経費を賄ったと言っているのである。実際、当時の制度改正では介護給付費の最大2%34を地域支援事業に充当できる形とし、一定額が必ず地域包括支援センターの運営経費に回るようにした。

さらに、こうした判断を理解する上では、当時の地方財政改革を踏まえる必要がある。当時、国・地方税財政の「三位一体改革」が進んでおり、地方団体の要望を受け、国の裁量的な補助金は廃止・縮減する流れだった。そこで、国庫補助金で実施していた事業の一部を地域支援事業に振り向けることで、介護保険制度の中に取り込んで保険料を充当するようにすれば、廃止・縮減の流れを回避しつつ必要額を維持できると考えられたのである。

29 煩雑になるため、詳しい説明は省くが、財源の内訳は以下の通りとなっており、総合事業は在宅ケアと同じ割合、包括的支援事業と任意事業は第2号被保険者の保険料が除外されている。

・総合事業=国の税金25%、都道府県の税金12.5%、市町村の税金12.5%、第1号被保険者の保険料23%、第2号被保険者の保険料27%

・包括的支援事業、任意事業=国の税金38.5%、都道府県の税金19.25%、市町村の税金19.25%、第1号被保険者保険料23%

30 在宅介護支援センターは1990年度に創設された。看護婦、保健婦、介護福祉士といった専門家が利用者の相談に応じ、必要な保健福祉サービスを受けられるように調整することなどが主な役割とされた。

31 中村(2019)前掲書pp314-315。

32 同上pp293-294。

33 正確に言えば、普通交付税の基準財政需要額の算定に際して、必要な人件費などをカウントする。ただ、普通交付税の算定に際しては、基準財政需要額から基準財政収入額を差し引くため、カウントされた額が自治体に配分されるわけではない。

34 厳密に言うと、地域包括支援センターの運営費である「包括的支援事業」、高齢者の虚弱化を防ぐ「介護予防事業」、市町村の裁量で決められる「任意事業」のそれぞれについて、上限は給付費の2%としつつ、これらの地域支援事業全体については、給付費の3%以内という上限を設定した。

その後、2015年度改正では地域支援事業の一部として、(1)総合事業、(2)在宅医療・介護連携推進事業、(3)認知症総合支援事業、(4)生活支援体制整備事業――が創設された。このうち、(1)の総合事業は既に一部で実施されていた事業の全国化であり、要支援1~2の人を対象とした予防給付のうち、通所介護、訪問介護を介護予防事業と統合した35。さらに、市町村の裁量で人員基準や報酬を変更できるようにして、住民やボランティアなど多様な主体の参入を企図している36。

さらに、(2)~(4)は包括的支援に類型化されている事業である。例えば、(2)は医療と介護の境目が曖昧な在宅ケアを充実させるため、市町村を中心に医療・介護の専門職を連携させるのが目的。施策としては、1)地域の医療・介護資源の把握、2)在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討、3)医療・介護関係者の研修、4)切れ目のない在宅医療・介護の提供体制構築、5)医療・介護関係者の情報共有支援、6)在宅医療・介護関係者に関する相談支援、7)地域住民への啓発、8)在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携――という8つの事業があり、2018年4月までに8つの事業を実施するように全ての市町村に義務付けた37。

(3)の認知症総合支援事業では、認知症の人を地域で支えることに主眼が置かれており、▽認知症の初期段階で専門家のチームが介入する「認知症初期集中支援チーム」の運営、▽住民が認知症の人を支える「認知症地域支援員」の配置――などを実施している38。

(4)の生活支援体制整備事業では、地域資源の開発やボランティアの配置・業務内容を調整する「生活支援コーディネータ―」を配置したり、ボランティアを組織化する「協議会」を設置したりすることで、住民が地域で支え合うシステムの整備を目指している39。

35 総合事業については、介護保険20年を期した連載コラムの第13回を参照。

36 ここでは詳しく述べないが、総合事業の当初の目的は達成されているとは言えない。具体的には、訪問型サービスの事業所は合計1万3,082カ所あり、その内訳は制度改正以前よりも基準を緩和した「サービスA」が87.5%、住民主体による「サービスB」が4.7%、短期集中予防の「サービスC」が7.2%、移動を支援する「サービスD」が0.6%となっている。さらに、実施主体を見ても、介護保険の認定を受けていたサービス事業所が87.5%、介護サービス事業所以外が12.5%となっており、制度改正前から実施されている介護予防給付がサービスAに移行しているに過ぎない。実際、ほとんどが元の介護予防給付から移行したに過ぎない。NTTデータ経営研究所(2019)「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究事業」(老人保健健康増進等事業)を参照。

37 元々、2012年度にモデル事業でスタートした施策を一般化した。在宅医療・介護連携の論点は介護保険20年を期した連載コラムの第12回を参照。

38 認知症ケアと介護保険の関係については、介護保険20年を期した連載コラムの第11回を参照。

39 制度改正に応じて、財源のルールも変わった。議論が煩雑になるため、細かい議論には立ち入らないが、地域包括支援センターの運営費と任意事業に関しては、「2014年度の上限額(介護給付費の2%)×市町村の65歳以上高齢者の伸び率」で上限が設定される形に変更され、(1)の総合事業は移行前年度の実績額に75歳以上高齢者数の伸び率を乗じる形に、(2)の在宅医療・介護連携推進事業、(3)の認知症総合支援事業、(4)の生活支援体制整備事業は事業ごとに定められた単価を積み上げる形になった。

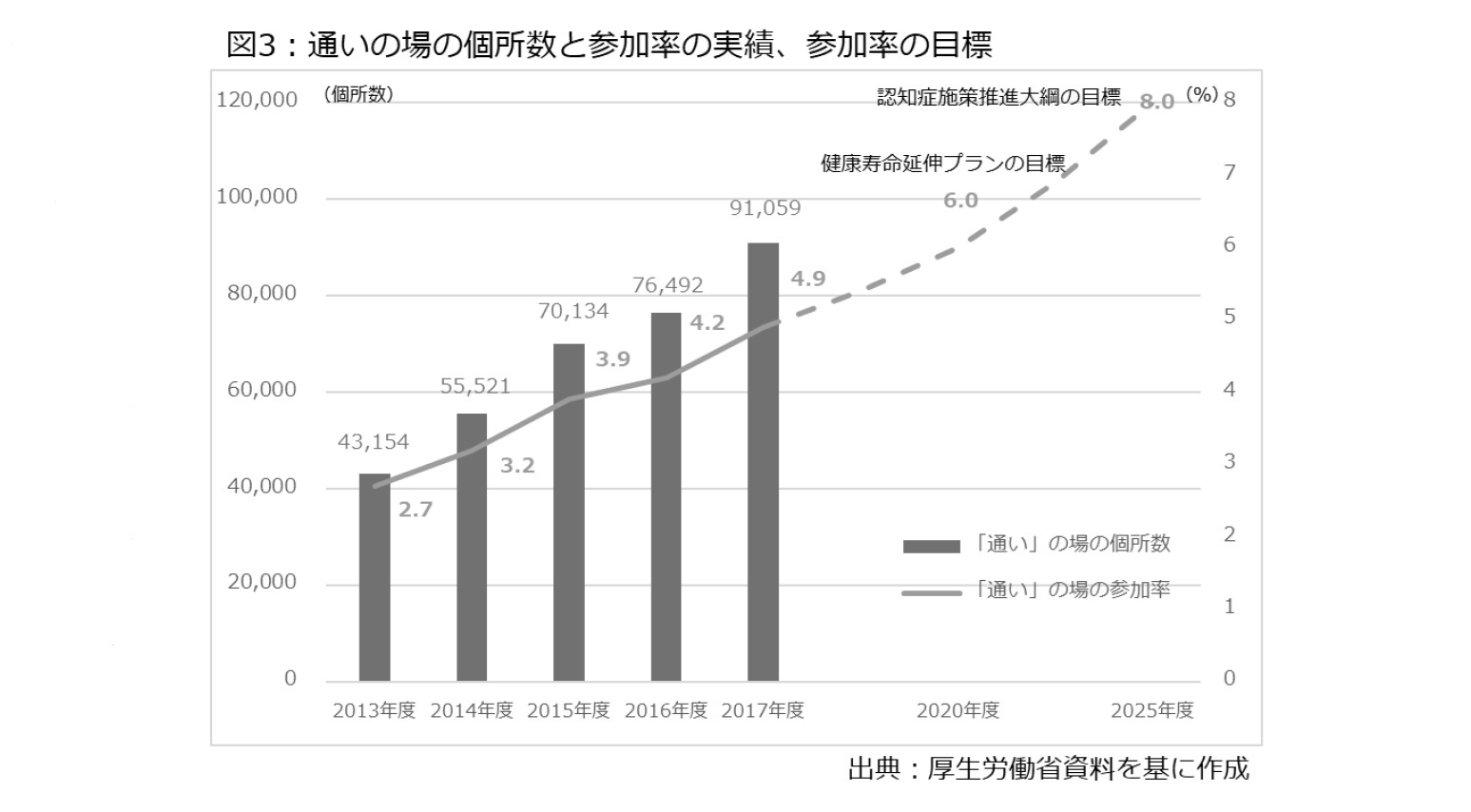

さらに社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)介護保険部会を中心とした2021年度制度改正の論議では、地域支援事業の使途として、「通いの場」の充実が重視された。ここで言う「通いの場」とは制度で要件・基準が定められたデイサービスなどと異なり、住民やボランティアなど多様な主体の参加を通じて、高齢者が気軽に運動や体操などを楽しめるようにする場を指しており、現在は全高齢者の4.9%が参加しているという。

そこで、厚生労働省は図3の通り、2020年度までに6%に、2025年度までに8%程度に高める方針を示しており、ここでも期待されているのは地域支援事業、中でも一般介護予防事業と総合事業である。

このほか、2021年度制度改正では総合事業の対象者の弾力化も焦点となった。総合事業は元々、要支援1~2の人を対象にしているが、「要支援の人の状態が悪化した際、生活を支えてくれているボランティアとの関係が切れてしまう」とか、「ボランティアは要支援、要介護の人を区別しているわけではないので、支援しにくい」といった意見が示されたとして、厚生労働省は要介護の人も総合事業の対象に加える弾力化を企図した。ただ、「保険給付外しに繋がる」などの批判が出た40ことで、弾力化の対象者については、「要支援で総合事業を利用していた人が要介護状態となり、継続的に補助事業を利用している場合」に限定された。

40 2020年10月14日『東京新聞』。

こうした議論を踏まえると、地域支援事業が多用される理由が浮き彫りになる。つまり、介護保険財政の逼迫を受け、(1)予算削減を回避しつつ、新たなニーズに対応する、(2)費用抑制策として、介護予防を進める――という判断である。

このうち前者に関しては、税財源の場合、毎年の予算編成で財務省の査定が厳しく、安定的に財源を確保できるわけではない。さらに地方交付税の計算に際して必要額を確保しても、財政難の自治体が国の思惑通りに予算を使ってくれる保証はないし、地方交付税で対応する場合、高齢化が進んでいく大都市部の自治体など不交付団体に予算を回せないという問題もある。

そこで、介護保険料を「特定財源」として使うことで、介護予防などの必要な施策を展開しようとしている。中でも、介護保険財政が厳しさを増す中、認知症ケアや医療・介護連携、独居世帯の人を対象とした生活支援、地域づくりなど新たな施策を展開しなければならない難しい対応を迫られており、市町村に対して必要な事業を確実に実施させることができる特定財源として、地域支援事業が活用されていると言える。

2番目の点についても、介護保険財政の逼迫が背景にある。つまり、財源上の制約が高まる中、負担増や給付減の選択肢を取ろうとすると、国民や事業者の反発が避けられないため、介護予防を重視する傾向であり、その端的な事例が総合事業であろう。例えば、2015年6月に示されたガイドラインでは「市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指す」とうたわれているが、実際には報酬や基準を引き下げたり、予算に上限を設定したりすることで、軽度者の給付を抑制する意図が込められている。

実際、厚生労働省幹部OBは「要支援者への給付をやめますと言えばそれで済む。(略)それをストレートに言えない役所の辛さというべきか」41と皮肉っており、介護予防による給付抑制を目指す方策として地域支援事業が多用されていると言える。

41 『文化連情報』No.498における堤修三氏インタビュー。

しかし、介護保険制度の全体で見れば地域支援事業は本来、例外的な存在である。そもそも論に立ち返ると、冒頭で述べた通り、介護保険法は「加齢に伴う要介護状態を社会連帯で支え合う」という名目の下、40歳以上の国民から保険料を徴収しており、保険料は要介護状態になった高齢者を支えるための給付に充てられるべきである。少し前に伊吹氏の発言で紹介した通り、社会「保険」と言っても、保険の原則(保険原理)に立てば、保険料の負担に対しては何らかの形で見返りとしての反対給付を伴う必要があるためである。

これに対し、地域支援事業は給付ではない点で言えば例外的な存在に過ぎない。しかも強制加入の下、保険料の負担を40歳以上の国民に求めているにもかかわらず、その事業規模を広げていけば、保険料の負担を求めている根拠が揺らぐことになりかねない危険性を有している。原則論を言えば、2019年12月に公表された介護保険部会が冒頭に強調する地域づくりは本来、介護保険制度改革と何の関係もない話である。実際、厚生労働省OBは「本質的に最も問題だと思うのは、(略)対価性のない事業に保険料財源を充当することを国の役人も自治体もあまり疑問に思っていないことでしょう。保険料の目的外使用なのに、それを手柄のように考えているのではないか。本当は被保険者から保険給付に使うように預かっている保険料なのに、あたかも自分たちの固有財源だと思っているようです」と警鐘を鳴らしている42。

ただ、介護保険制度は既述した費用増加に伴う財源不足に加えて、後述する通りに人手不足という「2つの不足」に直面しており、曲がり角を迎えている。最近の制度改正で地域支援事業が多用されているのは、その窮状を表していると言える。

次に、財政逼迫を受けて、過去の制度改正に共通して見られる傾向として、(1)自立の変容、(2)措置への回帰傾向、(3)集権化の動き、(4)制度の複雑化――という4つを取り上げる。

42 同上。

6――20年の変化(1)~自立の変容~

第1に、「自立」の意味の変容である43。介護保険制度が創設された際、「自立」は高齢者の自己決定を意味していた。例えば、介護保険制度の創設に繋がった高齢者介護・自立支援システム研究会報告書(1994年12月)では介護の基本理念として、「高齢者が自らの意思に基づき、自立した質の高い生活を送ることができるように支援すること、すなわち『高齢者の自立支援』を掲げ、そして新たな基本理念の下で介護に関連する既存制度を再編成し、『新介護システム』の創設を目指すべき」と提言していた。

さらに研究会への参画も含めて、介護保険制度の創設に関わった行政学者の書籍でも「人間の尊厳を基本的に支える考え方は『自分にかかわることは自分で決めていこう』とすること」「自己決定が大事なのは『人間の尊厳とかかわるから』と私どもは考えてきました」「介護保険法を根本から支えている考え方は自己決定権です」「自己決定権を具体的なかたちで表す言い方である『自立支援』という考え方」などと説明されていた44。

こうした「自立」の考え方は元々、「補助なしで自分だけで何を行えるかでなく、援助を得ながら生活の質をいかに上げられるか」という点を重視する障害者福祉の思想45に源流があり、介護保険を含めて、行政による「援護」「更生」的な要素を持っていた福祉の思想を抜本的に改めた「社会福祉基礎構造改革」の文脈でも、当時の解説書は福祉サービスの意義について、利用者の自己決定による自立を支援することにあるとしていた46。

43 社会保障関係法における「自立」の多義性に関しては、拙稿2019年2月8日「社会保障関係法の『自立』を考える」を参照。介護保険20年を期した連載コラムの第10回でも自立の変容を取り上げた。<

44 大森彌編著(2002)『高齢者介護と自立支援』ミネルヴァ書房p7、9。

45 Joseph P Shapiro(1993)“No Pity”〔秋山愛子訳(1999)『哀れみはいらない』現代書館p84〕。

46 社会福祉法令研究会編(2001)『社会福祉法の解説』中央法規出版p110。

しかし、近年の制度改革で介護予防が重視される中、「自立」は要介護度の維持・改善、つまり「身体的自立」を意味するようになった。中でも、「自立支援介護」が重視された2018年度制度改正を経て、「自立=身体的自立」を意味する傾向が鮮明になった。

この時の制度改正では既述した通り、リハビリテーションの充実などを通じて、要介護認定率の引き下げに成功したとされる埼玉県和光市や大分県の事例を全国展開するため、自治体に財政インセンティブを付与する仕組みとして、全額国費の「保険者機能強化推進交付金」(200億円)が創設されたほか、この傾向は一層強まり、2020年度からは「保険者努力支援制度」(200億円)もスタートした。

しかし、こうした自立支援介護で使われている「自立」の文言は制度創設時の自己決定と異なる。具体的には「介護予防の強化→身体的自立→要介護度の維持・改善→介護給付費の抑制」を重視しており、身体的自立を専ら意味している。例えば、保険者機能強化推進交付金に関する当時の厚生労働省の説明資料には「制度の持続可能性を維持するためには、保険者が地域の課題を分析してサービス提供体制等を構築することや、高齢者になるべく要介護状態とならずに自立した生活を送っていただくための取組を進めることが重要」と書かれていた。さらに、同じ時期の介護報酬改定ではADLを改善したデイサービスに対し、加算を付与する制度改正が盛り込まれた。2021年度報酬改定で創設された科学的介護に関する加算なども、その一環として理解することが可能であり、要介護認定から漏れる「非該当(自立)」に誘導するため、「身体的自立」を目指す介護予防に力点を置く流れが強まっている。

元々、社会保障関係法でも「自立」という言葉は曖昧に使われており、非常に多義的な言葉である。具体的には、「職業的自立」(障害者雇用促進法)、「自立を助長」(生活保護法)など様々な形で使われており、その定義は明確とは言えない。こうした中、介護保険財政の逼迫を受けた方策として、介護予防が重視されるようになり、「自立」の意味が変容したと言える。

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。

新着記事

-

2024年04月16日

金融分野におけるグリーンウォッシングの規制にむけて(欧州)-EIOPAと欧州保険協会の意見表明 -

2024年04月16日

山を分けていく問題-得られた答えをどのように解釈する? -

2024年04月16日

引き続き高成長が予想されるインド保険市場-2022年の生保収入保険料は前年の世界第9位から第7位に浮上- -

2024年04月16日

Googleの運用型広告訴訟-米国司法省等から競争法違反との訴え -

2024年04月16日

今週のレポート・コラムまとめ【4/9-4/15発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2024年04月02日

News Release

-

2024年02月19日

News Release

-

2023年07月03日

News Release

【20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

20年を迎えた介護保険の足取りを振り返るのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!