- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 感染症の現状 (前編)-医療関連感染の防止には何が必要か?

感染症の現状 (前編)-医療関連感染の防止には何が必要か?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

3――医療関連感染の拡大防止策

(1) 感染した人を「治療する」

(2) 感染した人から他の人への「伝播を防ぐ」

(3) 感染症が起こる前に「予防する」

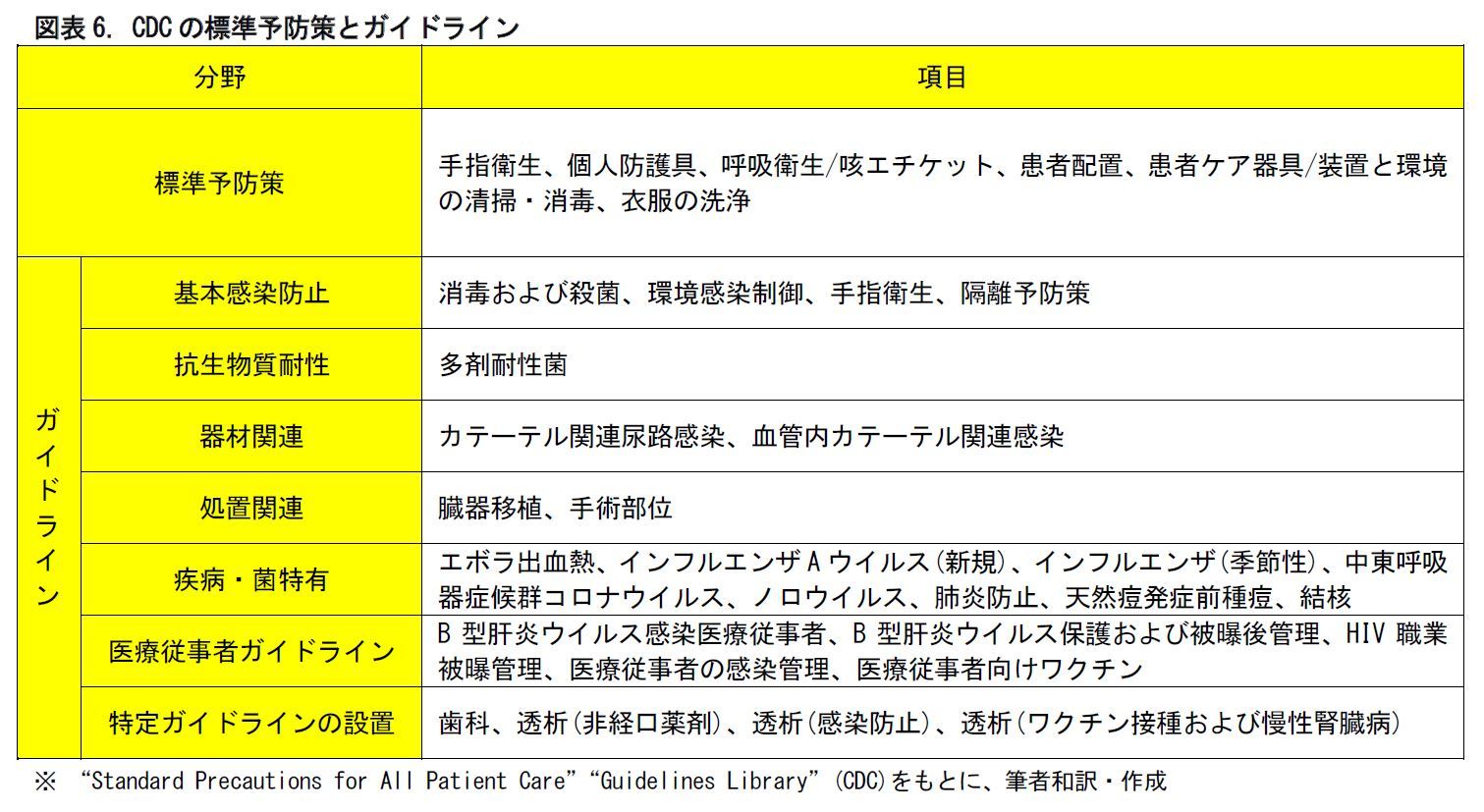

治療((1))は、一般に、感染症に限らず、どのような病気に対しても行われる。感染症の場合は、患者を治療することで、新たな患者が出ることを防止する。治療には、抗菌薬や抗ウイルス薬が用いられる。伝播防止((2))は、患者をケアする際のガウンや手袋などの着用、ケア前後での手洗い、などを指す。空気感染隔離室での患者の隔離も、これに含まれる。予防((3))は、ワクチンの接種などを指す。手術時の抗菌薬の予防投与も、これに含まれる。

11 CDCは、Centers for Disease Control and Preventionの略。

12 細菌、ウイルスや薬品などにさらされることを指す。

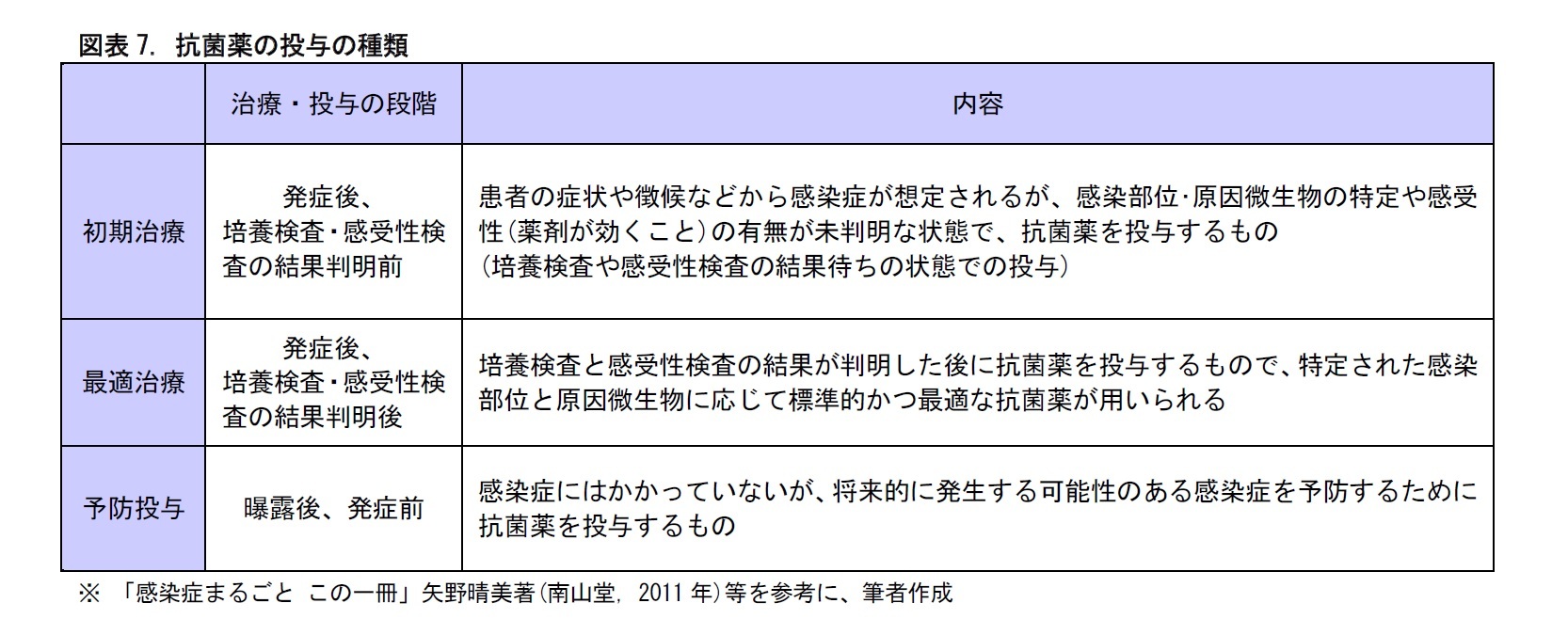

患者になんらかの感染症の疑いがある場合、まず培養検査による原因微生物の鑑別診断が行われる。この培養検査には、一定の日数がかかる。たとえば、感染症の原因微生物を分離して、培養するのに1日。顕微鏡などを用いて、感染部位や原因微生物を特定するのに1日。その微生物の抗菌薬への感受性検査(薬剤が効くか、効かないかという検査)の結果が出るのに1日程度かかる。このため、治療が開始しても、最初の数日間は、原因微生物などが未判明な状態となる。この間は、初期治療として、医師の経験などをベースに、幅広い微生物に効く「広域抗菌薬」が用いられる。

(2) 最適治療

培養検査や感受性検査の結果が判明すると、抗菌薬は特定された原因微生物などに応じた「標準薬」に変更される。これは、「ディ・エスカレーション」と呼ばれる。仮に、初期治療で用いていた抗菌薬が効いていたとしても、ディ・エスカレーションにより、標準薬へと変更される。これは原因微生物に対して、最も効果が高い抗菌薬をピンポイントで使用するためとされる。

(3) 予防投与

感染症の症状が出ていない状態で、原因菌に曝露した人に抗菌薬を投与して、感染症の発症を予防することがある。たとえば、外科手術の前に、患者に抗菌薬を投与するケースがある。また、医療従事者がHIV陽性患者の治療の際に誤って針刺しや切創の事故を起こして、患者の検体に曝露した場合、その医療従事者に抗菌薬を投与することもある。

なお一般に、医薬品やワクチンには、「副作用」や「副反応」の問題がある13。複数の薬剤を併用することによって、「相互作用」が起こることもある。さらに、同じ医薬品を使い続けることで、薬剤耐性菌が出現するおそれがある。感染症の投薬治療では、薬剤耐性菌の出現を防いだり、遅らせたりするために、有効な薬剤による治療を、最後の切り札としてあえて温存するような治療方針もみられる。

13 治療に用いる医薬品によって、治療の目的に沿わないか、生体に不都合な作用が生じる場合、その作用を「副作用」という。特に、ワクチンの予防接種の場合、免疫獲得以外の発熱や腫脹(しゅちょう)などの反応を「副反応」という。

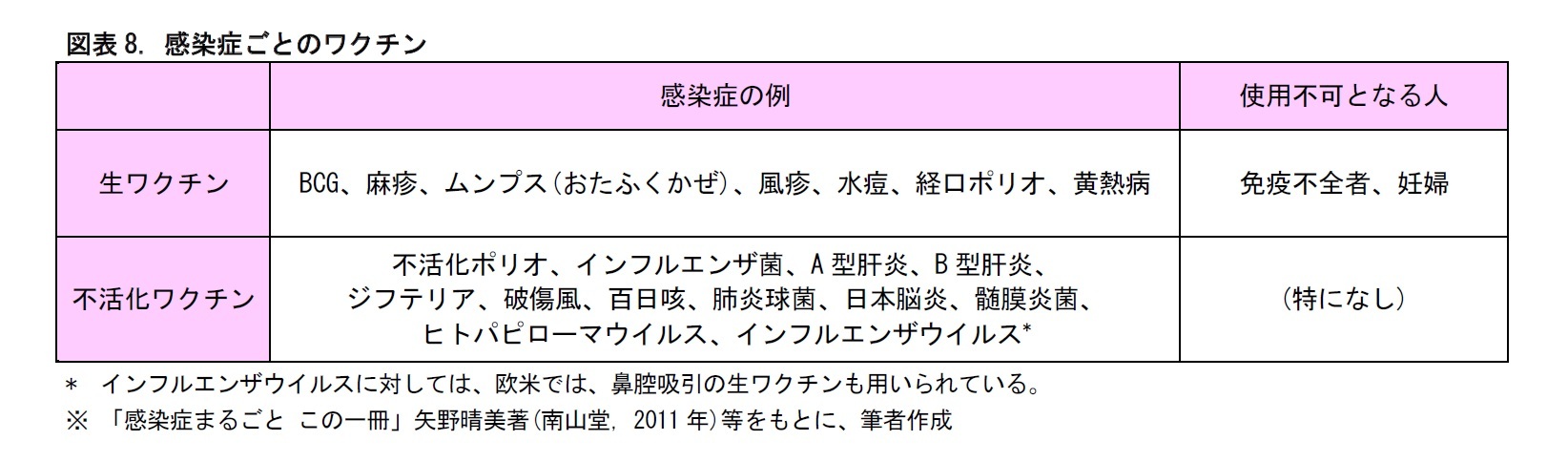

感染症に対して、ヒトが持つ免疫機構を活かした予防策がとられることがある。ワクチン接種による、免疫の獲得である。ただし、すべての感染症にワクチンがあるわけではない。また、ワクチンの効果は、病気によって異なる。ワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンがある14。

14 ワクチンには開発時に鶏卵を用いるものがあり、卵アレルギーのある人には接種できないケースがある。インフルエンザワクチンや黄熱病ワクチンは、卵アレルギーがある人には使用できない。なお、CDCは卵アレルギーのある人へのワクチン接種について、2016年に勧告を修正している。卵を食べたところ蕁麻疹(じんましん)のみを経験した卵アレルギーの既往のある人には接種するとされた。血管浮腫、呼吸困難、意識朦朧、繰り返す嘔吐などの蕁麻疹以外の症状を経験した人にも接種してもよいが、その場合は、重症アレルギー状態を認識かつ管理できる医療者により監督されるべきとされた。

生きた微生物を、発症しない程度に弱毒化して接種する。終生免疫を獲得することを目指す。接種により感染した細胞や抗体ができるため、不活化ワクチンよりも免疫効果の持続が長いとされる15。

一方、生ワクチンは、生きた微生物を用いるため、免疫不全のある人が接種を受けると発症のリスクが伴う。通常、免疫不全者や妊婦に対しては使用できない。

15 生ワクチンでも、自然感染に比べると、年月とともに抗体の効果が低下して感染症を発症することが判明している。このため、生ワクチンでも複数回の接種をすることがある。たとえば、麻疹、ムンプス、風疹の生ワクチンである三種混合ワクチン(MMR)は、2回の接種とされている。

4――医療関連感染の細菌

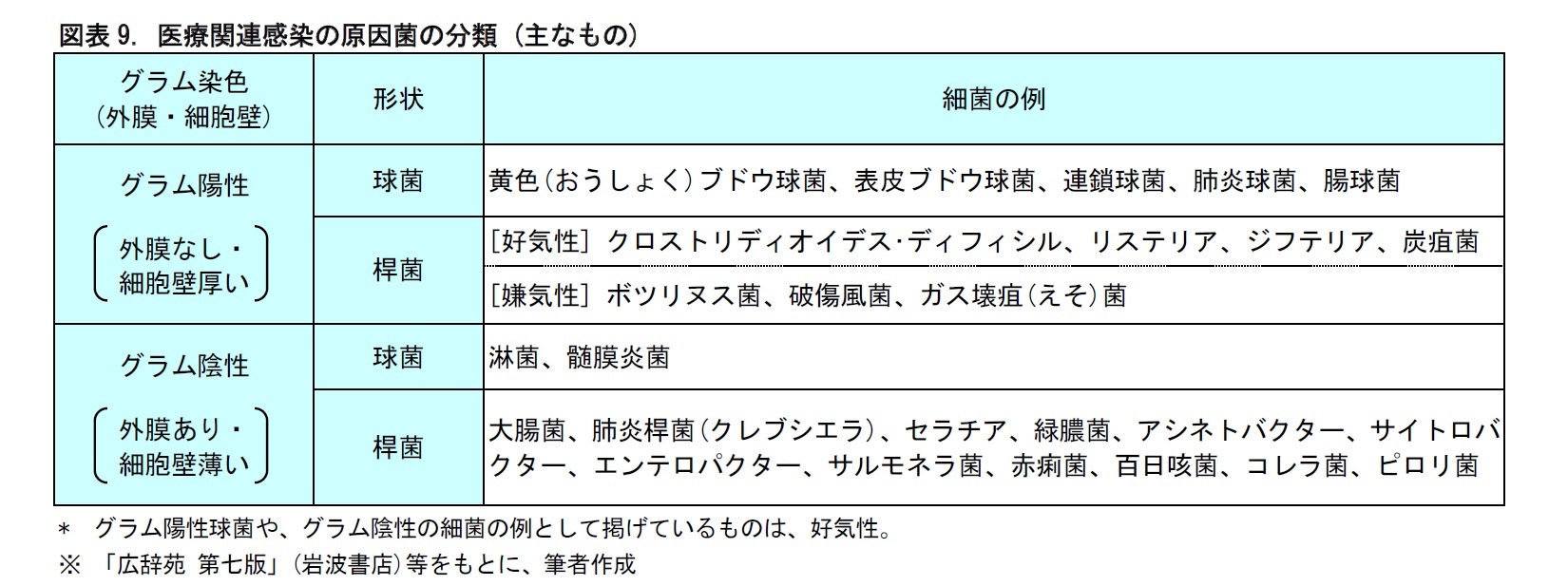

細菌の分類法として、グラム陽性・陰性、球菌・桿(かん)菌、好気性・嫌気性がある。これらは、顕微鏡を使って細菌を鑑別・特定したり、培養の条件を決めたり、治療に用いる抗菌薬の選択をしたりする際の手がかりとなる。

まず、グラム陽性・陰性は、微生物の細胞の外膜や細胞壁の違いによる分類。グラム染色16という細胞の染色法で、紫色になるとグラム陽性、赤色になるとグラム陰性とされる17。グラム陽性菌には外膜がなく、細胞壁が250ナノメートル程度と厚い。一方、グラム陰性菌には外膜があり、細胞壁は8ナノメートル程度と薄い18。

つ ぎに、球菌と桿菌は、微生物の形状による分類。球菌は球状、桿菌は棒状のものを指す19。

そして、好気性と嫌気性は、微生物の生育環境による分類。空気中や酸素の存在下で生育するものは好気性、無酸素条件下で生育するものは嫌気性といわれる20。嫌気性の細菌は、通常の培養では菌が増殖しないため、嫌気培養が必要となる。

16 1884年に、デンマークの医師ハンス・グラムが発見した。

17 細菌を、まずクリスタルバイオレット(青色)で染色し、水洗のうえ、媒染剤(ヨウ化ナトリウムとヨウ素の混合剤)で処理。それをアルコールで洗ったうえで、サフラニン(赤色)で染色する。クリスタルバイオレットがアルコールにより脱色されなければ紫色でグラム陽性、脱色されれば赤色でグラム陰性となる。

18 1ナノメートル=100万分の1ミリメートル

19 この他に、螺旋(らせん)状の螺旋菌もあるが、桿菌の一種と考えられている。

20 嫌気性の細菌は、酸素があると生育できない「偏性嫌気性」と、酸素があっても生育できる「通性嫌気性」に分けられる。上記図表に例として挙げた細菌はいずれも偏性嫌気性。

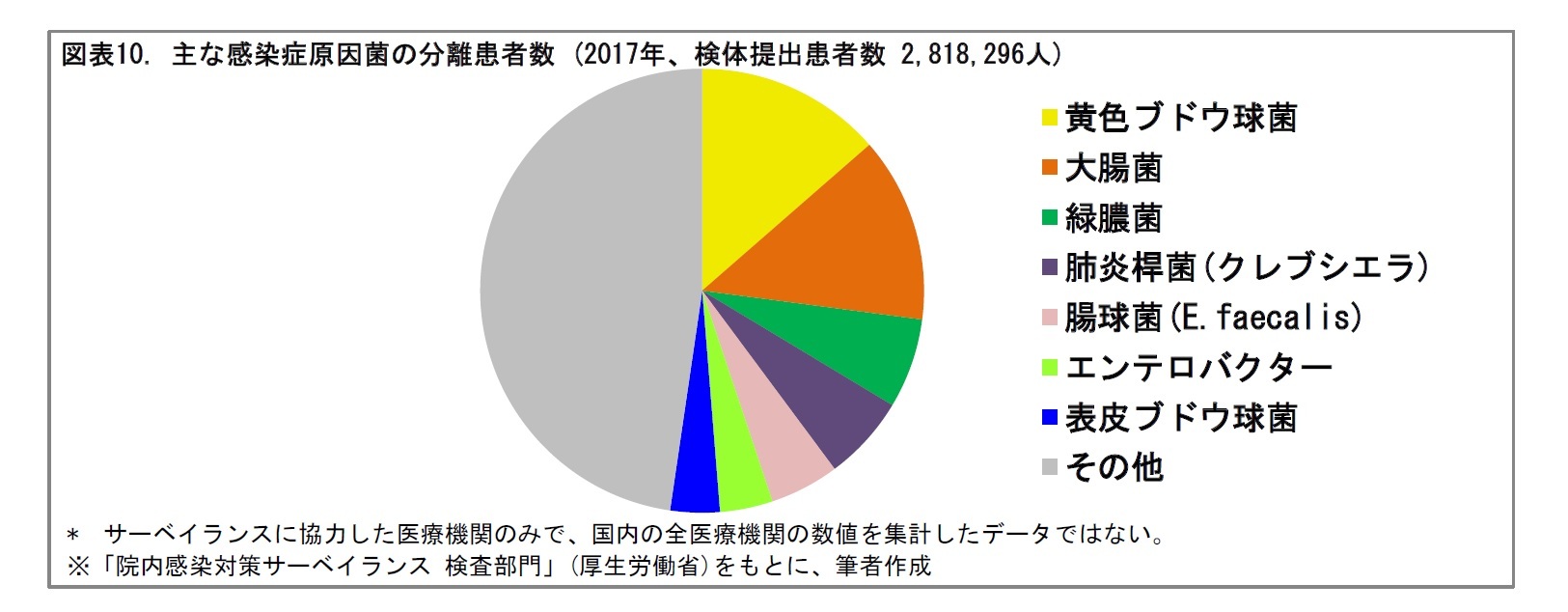

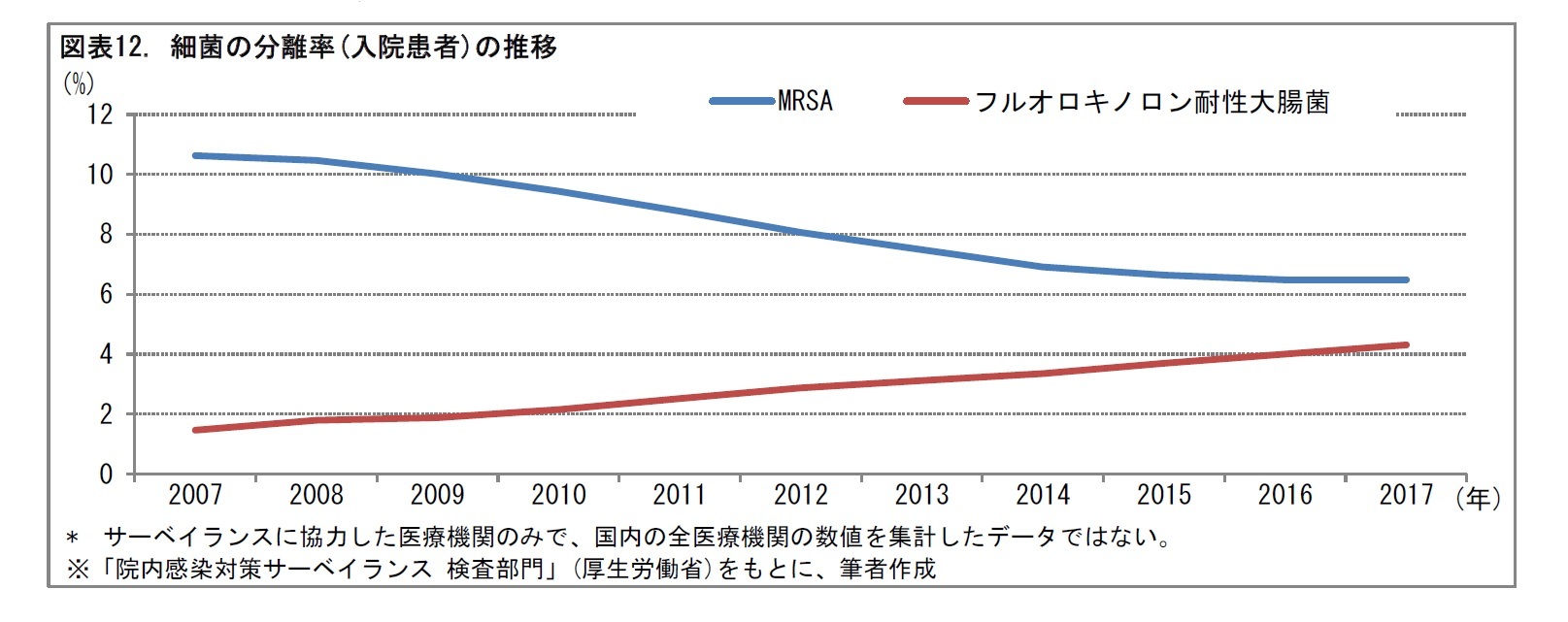

21 2000年より厚生労働省は、院内感染対策サーベイランスを実施している。調査は、医療機関における感染症の発生状況の報告と、院内感染対策の推進を目的として、毎年行われている。都道府県を通じて調査に参加する医療機関を募り、そのデータを集計している。

顕微鏡で観察すると、球菌がブドウの房のように連なる形状をしており、培養すると黄金色のコロニー(細菌の集落)を形成するため、「黄色ブドウ球菌」と呼ばれる22。黄色ブドウ球菌は、臨床上、もっとも重要な細菌とされる。

黄色ブドウ球菌には、病原性がある。このことは、ヒトなどの哺乳類の皮膚や鳥類の表皮に常在する他のブドウ球菌(表皮ブドウ球菌)とは異なっている23。黄色ブドウ球菌は、鼻腔、腋下、会陰部、膣内などに保菌しているケースがあり、創傷部などから体内に侵入した場合に感染・発症することが多いとされる。

感染症の症状には、皮下の発赤(ほっせき)や腫脹などを伴う、急性の化膿性炎症(「蜂窩織炎(ほうかしきえん)」と呼ばれる)がある。また、血管内に細菌が侵入すると細菌が全身を循環する菌血症となる。その状態が続くと、頻呼吸・頻脈・体温上昇などの炎症反応を伴う敗血症となり、複数の臓器が傷害される多臓器不全など重篤な状態に至ることもある。

医療関連感染としては、手術部位感染、中心静脈カテーテル関連感染、人工呼吸器関連感染などで原因菌となる24。

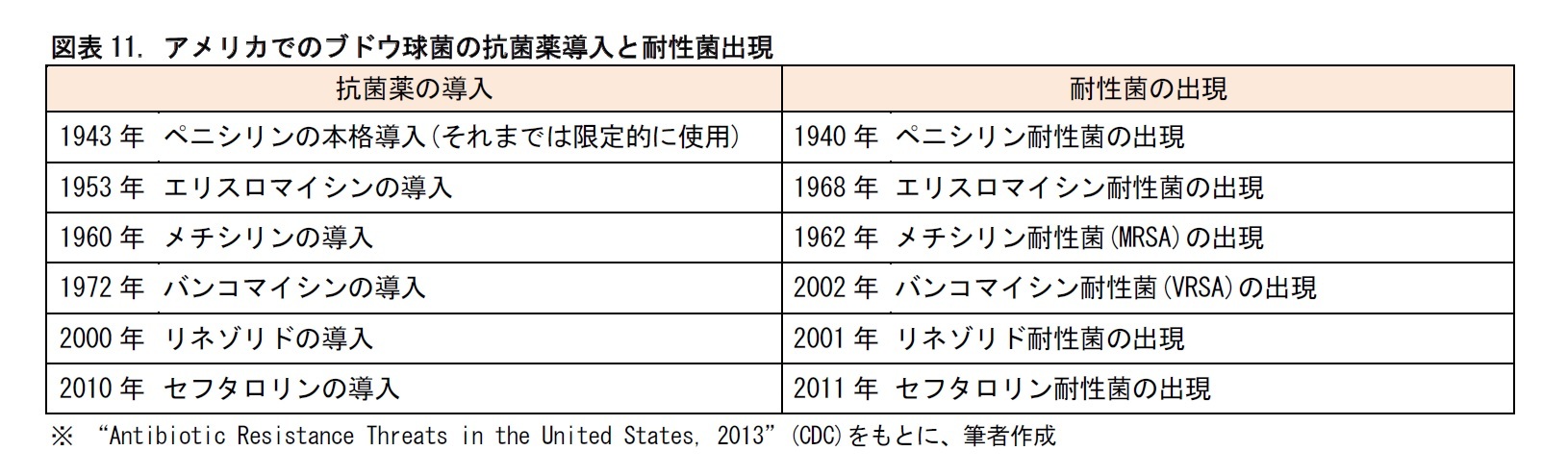

黄色ブドウ球菌は、薬物治療において耐性菌が問題となることが多い。これまでに、メチシリンやバンコマイシンといった抗菌薬に耐性をもつMRSA、VRSAなどが報告されている25。治療に用いられる抗菌薬には、効果のある菌が限られる狭域抗菌薬と、幅広い菌に効果のある広域抗菌薬がある。たとえば、MRSAを保菌している人に、広域抗菌薬を使用し続けると、他の菌が死滅してしまい、MRSAが生き残る。このようにして生き残ったMRSAが増殖して、新たな感染症を引き起こすとされる。

このため、治療には、狭域抗菌薬の使用が求められる。薬剤によっては、たとえ効果がある場合でも、他の薬剤の使用後でなければ使用してはならないといった取り扱いルールが決められている。

22 現在は、コアグラーゼというウサギやヒトの血漿(けっしょう)を凝固させる酵素をつくるブドウ球菌のことを、黄色ブドウ球菌と呼んでいる。

23 ただし、表皮ブドウ球菌は免疫力の低い患者に対して、日和見感染を起こすことがある。

24 黄色ブドウ球菌は尿管等の上皮細胞との親和性が低いため、通常は尿路カテーテル感染は起こさない。もし尿培養からこの細菌が検出された場合には、血流感染、腎腫瘍、前立腺腫瘍などの考慮が必要とされる。

25 MRSAはMethicillin Resistant Staphylococcus Aureus、VRSAはVancomycin Resistant Staphylococcus Aureusの略。

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。

新着記事

-

2024年04月19日

年金将来見通しの経済前提は、内閣府3シナリオにゼロ成長を追加-2024年夏に公表される将来見通しへの影響 -

2024年04月19日

パワーカップル世帯の動向-2023年で40万世帯、10年で2倍へ増加、子育て世帯が6割 -

2024年04月19日

消費者物価(全国24年3月)-コアCPIは24年度半ばまで2%台後半の伸びが続く見通し -

2024年04月19日

ふるさと納税のデフォルト使途-ふるさと納税の使途は誰が選択しているのか? -

2024年04月18日

サイレントマジョリティ⇒MAGAで熱狂-米国大統領選挙でリベラルの逆サイレントマジョリティはあるか-

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2024年04月02日

News Release

-

2024年02月19日

News Release

-

2023年07月03日

News Release

【感染症の現状 (前編)-医療関連感染の防止には何が必要か?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

感染症の現状 (前編)-医療関連感染の防止には何が必要か?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!