- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- CRE(企業不動産戦略) >

- 社会的ミッション起点のCSR経営のすすめ-短期志向の経営は経済的リターンをもたらさない

社会的ミッション起点のCSR経営のすすめ-短期志向の経営は経済的リターンをもたらさない

社会研究部 上席研究員 百嶋 徹

1――はじめに

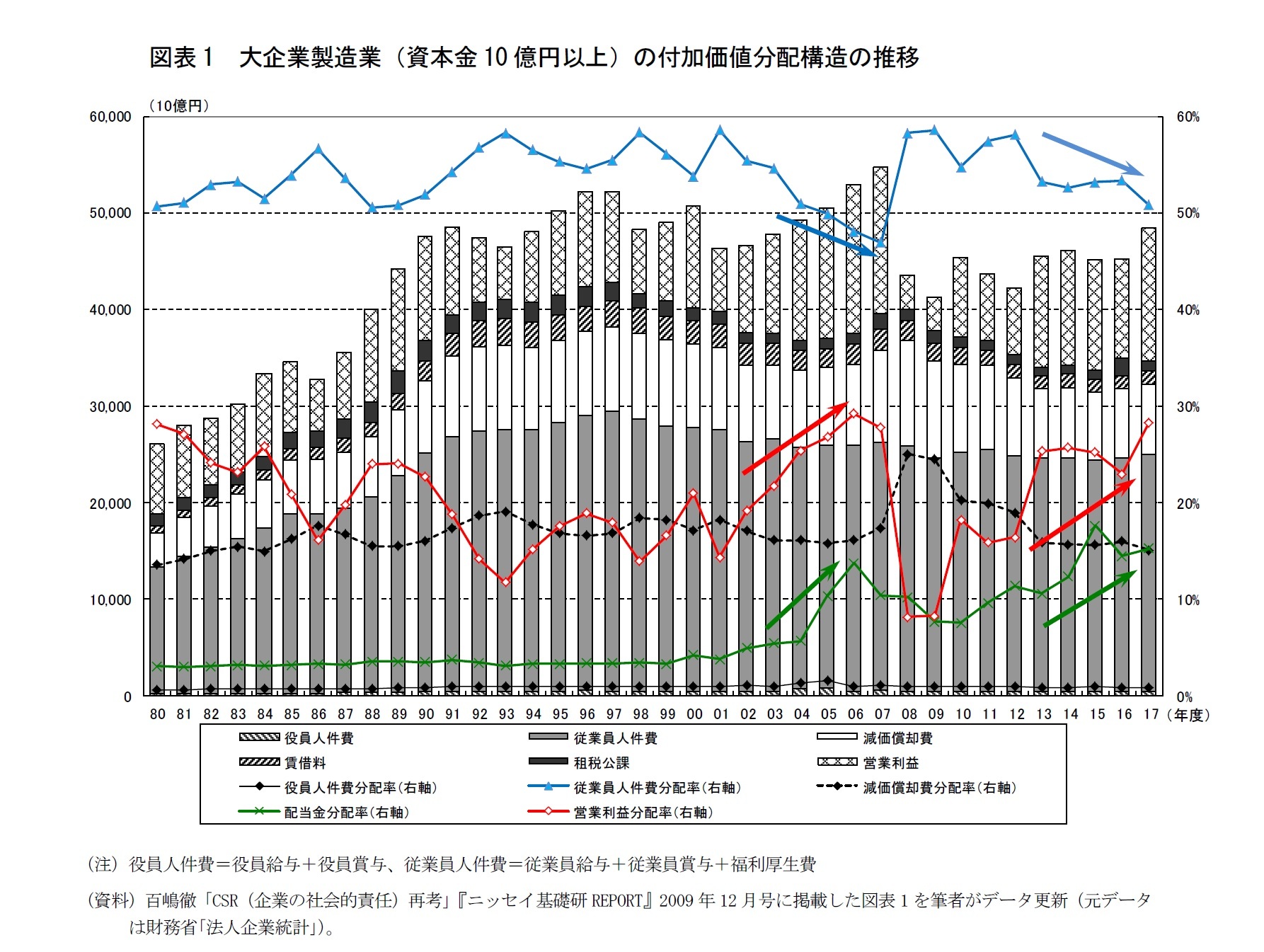

この「社会的ミッション起点のCSR経営」の対極にあるのが、「目先の利益追求を優先する短期志向(ショートターミズム:short-termism)の経営」だ。本稿では、付加価値分配構造の考察などを基に、我が国の大企業の多くが経営の短期志向に陥っていることを示し、さらに短期志向の経営が目先の利益確保には成功したとしても、それは長続きせず、結局中長期で見れば、経済的リターンをもたらさないことを説明した上で、日本企業は今こそ、社会的ミッション起点のCSR経営を実践すべきであることを論じたい。

1 企業の存在意義や社会的責任を社会的価値の創出と捉える考え方については、拙稿「CSR(企業の社会的責任)再考」『ニッセイ基礎研REPORT』2009年12月号、同「震災復興で問われるCSR(企業の社会的責任)」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2011年5月13日、同「CSRとCRE戦略」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』2015年3月31日、同「最近の企業不祥事を考える」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2015年12月28日、同「イノベーションの社会的重要性」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2018年8月15日、同「企業不動産(CRE)の意味合い」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2019年3月4日を参照されたい。

2――社会的価値創出に邁進する米国ハイテク企業と経営の短期志向に陥る日本企業

一方、日本企業はどうか。ソニーを創業した井深大氏と盛田昭夫氏、パナソニックを創業した松下幸之助氏、本田技研工業を創業した本田宗一郎氏をはじめ、日本の大手メーカーの創業者は、強い情熱や使命感を持って、まさに社会的ミッション起点のCSR経営を追求・実践した、我が国を代表する産業人だった。

しかし、その後、我が国の大企業の多くは、外国人投資家の台頭や四半期業績の開示義務付けなど、資本市場における急激なグローバル化の波に翻弄され、2005年前後を境に株主利益の最大化が最も重要であるとする「株主至上主義」へ拙速に傾いた、と筆者は考えている2。多くの大企業は、短期志向の株主至上主義の下で、労働や設備への分配を削減して将来成長を犠牲にする代わりに、短期収益を上げ株主配当の資金を捻出するという、バランスを欠いた付加価値分配に舵を切り、リーマン・ショック後には大手メーカーが派遣労働者の大量解雇に走った(我が国大企業の付加価値分配構造の定量分析については、次章にて行う)。多様なステークホルダーからの共感が得られる「誠実な経営」には程遠く、社会的ミッションが軽視され、社会変革を起こす突破力が沈滞したとみられる。

短期志向の経営は、結局縮小均衡を招くだけで継続的な付加価値創造、つまりGDP 成長にはつながらなかったため、日本経済の「失われた10 年」を「失われた20 年」に引き延ばした主因の1つになってしまったのではないだろうか。

目先の利益を追わずに社会的価値の創出に邁進する、米国のハイテク企業がむしろ高収益を確保する一方、短期志向の経営の下で社会的価値追求への意識が希薄となっている、我が国の大企業の多くが相対的に低収益に陥っている。この両者の収益格差は、人材や設備への先行投資を十分に行っているかどうか、によって生じているとみられるが、さらにその根本原因としては、ビジネスモデルなどの問題ではなく、「世界を良くしたい」という社会的ミッションに高い志を持って取り組み、強い使命感・気概・情熱を持って、誠実かつ愚直にそれを成し遂げようとしているか、すなわち「社会変革への高い志・思い」を経営の原動力としているか、ということに行き着くのではないだろうか。

2 「我が国の大企業の多くが2005年前後を境に株主至上主義へ拙速に傾いた」とする筆者の考え方については、拙稿「CSR(企業の社会的責任)再考」『ニッセイ基礎研REPORT』2009 年12月号、同「最近の企業不祥事を考える」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2015年12月28日を参照されたい。

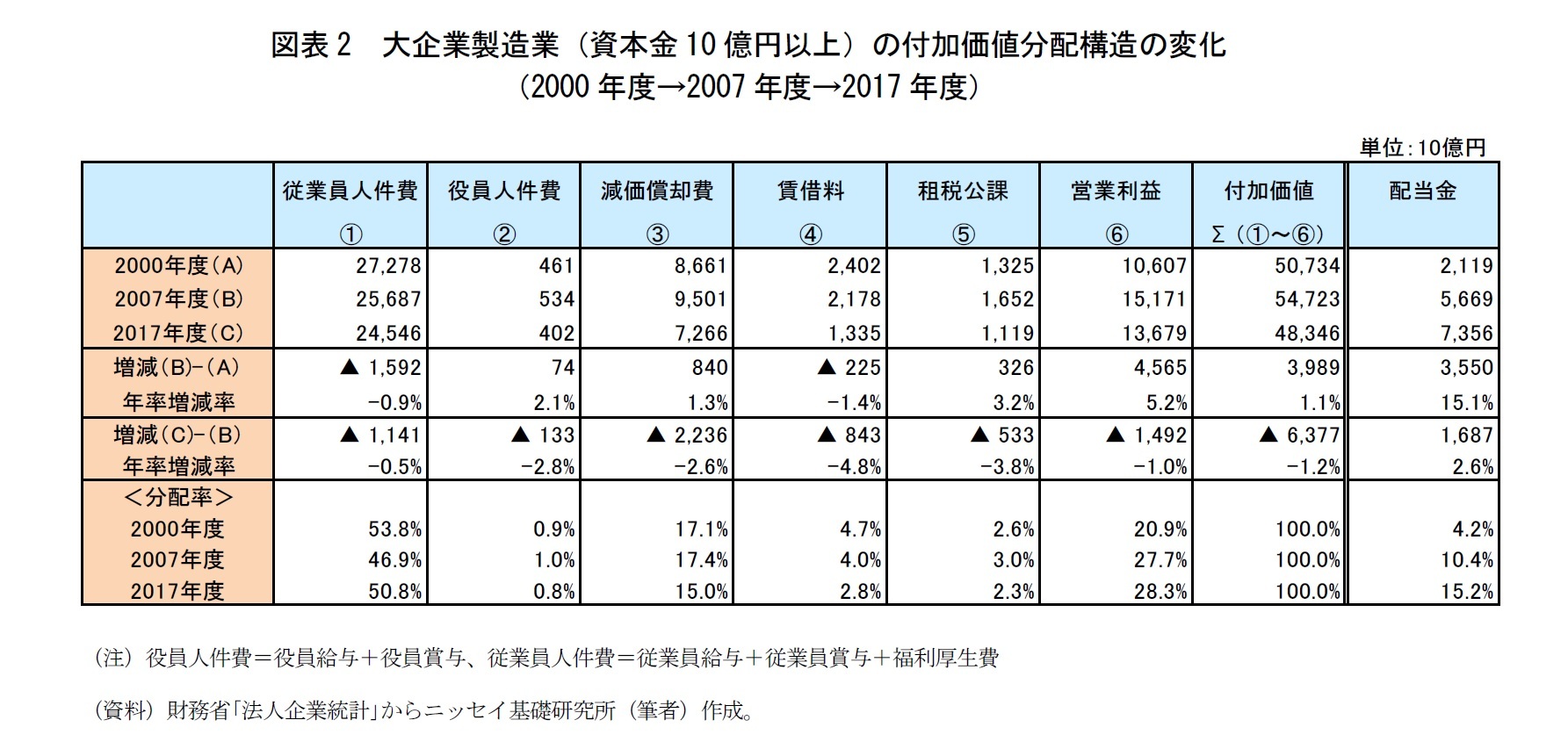

3――我が国大企業の付加価値分配構造の考察

17年度の分配率を見ると、労働分配率は50.8%と07年度対比3.8ポイント上昇する一方、営業利益の比率は28.3%と同0.6ポイント上昇した(図表2)。労働分配率は上昇したものの、80年代以降で最も低い07年度の水準から、80年代以降の変動レンジ(50~60%)の下限値近くへ上昇したにすぎず、2010年代以降で見れば低下傾向にある(図表1)。営業利益の比率は小幅の上昇にとどまったが、80年代以降では歴史的に高い水準にある。減価償却費の比率は同2.3ポイント、賃借料の比率は同1.2ポイント、各々低下している。一方、配当金の比率は15.2%と同4.9ポイントも上昇しており、2000年代半ば以降、変動しながらも上昇基調にある。

このように、07年度以降も株主への分配が優先される傾向が一層強まっており、増配の資金捻出のために、人件費削減や設備投資抑制、営業外の財務対策などにより目先の利益確保が図られている、とみられる。

3 厳密には、営業利益から支払金利(営業外費用)を差し引き、(支払金利以外の)営業外損益を加算したもの(経常利益)に特別損益を加算したもの(税引前利益)から法人税・住民税・事業税および法人税等調整額(税効果会計)を差し引いたものが最終利益(=当期純利益、税引利益)となる。株主配当金は最終利益から捻出される。

このレポートの関連カテゴリ

社会研究部 上席研究員

百嶋 徹 (ひゃくしま とおる)

研究・専門分野

企業経営、産業競争力、産業政策、イノベーション、企業不動産(CRE)、オフィス戦略、AI・IOT・自動運転、スマートシティ、CSR・ESG経営

03-3512-1797

- 【職歴】

1985年 株式会社野村総合研究所入社

1995年 野村アセットマネジメント株式会社出向

1998年 ニッセイ基礎研究所入社 産業調査部

2001年 社会研究部門

2013年7月より現職

・明治大学経営学部 特別招聘教授(2014年度~2016年度)

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

・(財)産業研究所・企業経営研究会委員(2007年)

・麗澤大学企業倫理研究センター・企業不動産研究会委員(2007年)

・国土交通省・合理的なCRE戦略の推進に関する研究会(CRE研究会) ワーキンググループ委員(2007年)

・公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会CREマネジメント研究部会委員(2013年~)

【受賞】

・日経金融新聞(現・日経ヴェリタス)及びInstitutional Investor誌 アナリストランキング 素材産業部門 第1位

(1994年発表)

・第1回 日本ファシリティマネジメント大賞 奨励賞受賞(単行本『CRE(企業不動産)戦略と企業経営』)

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。

新着記事

-

2024年04月25日

欧州大手保険グループの地域別の事業展開状況-2023年決算数値等に基づく現状分析- -

2024年04月24日

中国経済の現状と注目点-24年1~3月期は好調な出だしとなるも、勢いが持続するかは疑問 -

2024年04月24日

人手不足とインフレ・賃上げを考える -

2024年04月24日

米国でのiPhone競争法訴訟-司法省等が違法な独占確保につき訴え -

2024年04月23日

他国との再保険の監督に関する留意事項の検討(欧州)-EIOPAの声明

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2024年04月02日

News Release

-

2024年02月19日

News Release

-

2023年07月03日

News Release

【社会的ミッション起点のCSR経営のすすめ-短期志向の経営は経済的リターンをもたらさない】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

社会的ミッション起点のCSR経営のすすめ-短期志向の経営は経済的リターンをもたらさないのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!