- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 中期経済見通し(2017~2027年度)

2017年10月13日

3. 日本経済の見通し

(消費低迷の主因は可処分所得の伸び悩み)

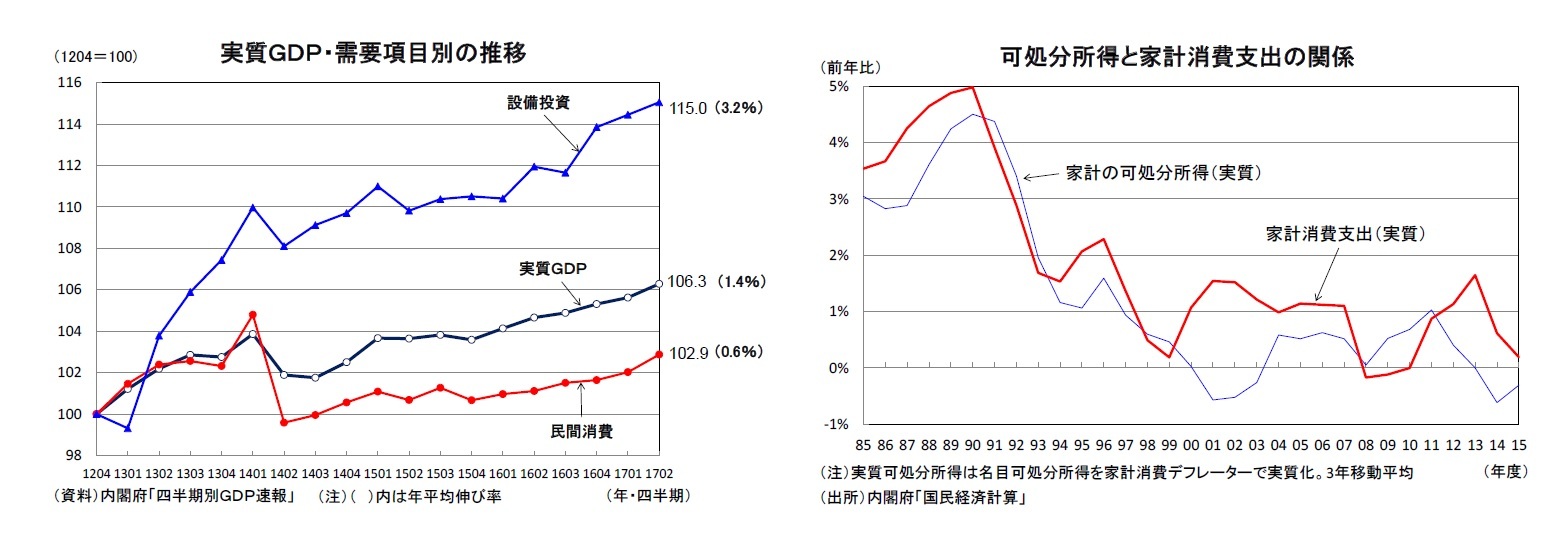

日本経済は2016年1-3月期以降、6四半期連続でプラス成長を記録するなど着実な回復を続けている。低迷が続いていた個人消費も2017年入り後は持ち直しの動きがみられる。ただし、2012年10-12月期を谷とした今回の景気回復局面において、実質GDPが6.3%(年率1.4%)伸びているのに対し、実質民間消費の伸びは2.9%(年率0.6%)にとどまっており、やや長い目でみれば個人消費が低迷から完全に脱したとは言えない状況にある。

消費低迷の理由として、家計の節約志向や将来不安に伴う過剰貯蓄が挙げられることも多いが、これは消費停滞の主因ではない。家計消費支出と可処分所得の関係をみると、両者はもともと連動性が高かったが、2000年頃から消費支出の伸びが可処分所得の伸びを上回る傾向が強まっている。この点は家計の貯蓄率が長期にわたり低下傾向が続き、足もとでほぼゼロ%となっていることと整合的である。貯蓄率ゼロ%は可処分所得を全て消費していることを意味する。消費低迷の主因は可処分所得の伸び悩みにあると考えられる。

日本経済は2016年1-3月期以降、6四半期連続でプラス成長を記録するなど着実な回復を続けている。低迷が続いていた個人消費も2017年入り後は持ち直しの動きがみられる。ただし、2012年10-12月期を谷とした今回の景気回復局面において、実質GDPが6.3%(年率1.4%)伸びているのに対し、実質民間消費の伸びは2.9%(年率0.6%)にとどまっており、やや長い目でみれば個人消費が低迷から完全に脱したとは言えない状況にある。

消費低迷の理由として、家計の節約志向や将来不安に伴う過剰貯蓄が挙げられることも多いが、これは消費停滞の主因ではない。家計消費支出と可処分所得の関係をみると、両者はもともと連動性が高かったが、2000年頃から消費支出の伸びが可処分所得の伸びを上回る傾向が強まっている。この点は家計の貯蓄率が長期にわたり低下傾向が続き、足もとでほぼゼロ%となっていることと整合的である。貯蓄率ゼロ%は可処分所得を全て消費していることを意味する。消費低迷の主因は可処分所得の伸び悩みにあると考えられる。

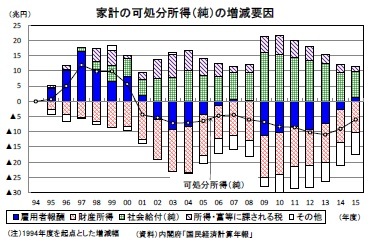

家計の可処分所得(純)は2014、2015年度と2年連続で増加したが、2015年度1の水準は295.6兆円で、現行統計で遡ることが可能な1994年度の301.6兆円よりも6.0兆円少ない。内訳をみると、世界金融危機後の2009年度には1994年度から10兆円以上減少していた雇用者報酬はこのところ堅調に推移しているため、2015年度の水準は1994年度を1.1兆円上回っている2。可処分所得減少の主因は超低金利の長期化によって利子所得(純)が急減したことから財産所得(純)が1994年度の35.0兆円から24.9兆円へと10.1兆円減少していることだ。また、社会給付(現物社会移転以外の社会給付-純社会負担)は増加傾向が続いてきたが、マクロ経済スライドや特例水準の解消によって年金給付額が抑制される一方、年金保険料率が段階的引き上げられていることから、2009年度の16.0兆円をピークに2015年度には8.7兆円まで減少している。

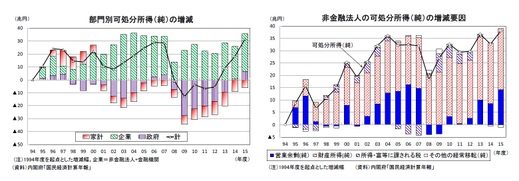

家計の可処分所得(純)は2014、2015年度と2年連続で増加したが、2015年度1の水準は295.6兆円で、現行統計で遡ることが可能な1994年度の301.6兆円よりも6.0兆円少ない。内訳をみると、世界金融危機後の2009年度には1994年度から10兆円以上減少していた雇用者報酬はこのところ堅調に推移しているため、2015年度の水準は1994年度を1.1兆円上回っている2。可処分所得減少の主因は超低金利の長期化によって利子所得(純)が急減したことから財産所得(純)が1994年度の35.0兆円から24.9兆円へと10.1兆円減少していることだ。また、社会給付(現物社会移転以外の社会給付-純社会負担)は増加傾向が続いてきたが、マクロ経済スライドや特例水準の解消によって年金給付額が抑制される一方、年金保険料率が段階的引き上げられていることから、2009年度の16.0兆円をピークに2015年度には8.7兆円まで減少している。国全体の可処分所得(国民可処分所得)は1994年度の397.2兆円から2015年度の428.9兆円まで31.7兆円増えているが、そのほとんどは企業によるもので、企業(非金融法人+金融機関)の可処分所得(純)はこの約20年間で29.2兆円増加している。特に増加が顕著なのは非金融法人で、2015年度の可処分所得は過去最高水準となっている。内訳を見ると、本業で上げた利益に相当する営業余剰は足もとでは持ち直しているものの、2015年度は57.1兆円と2006年度(59.1兆円)の水準を下回っている。一方、超低金利の長期化に伴う支払利子の大幅減少や対外資産からの利子、配当の増加が財産所得(純)の改善をもたらしている。非金融法人の財産所得(純)は1994年度の▲29.6兆円から2015年度には▲4.8兆円とマイナス幅24.8兆円縮小している。

企業部門は貯蓄の拡大傾向が続く一方、設備投資の伸びが限定的にとどまっているため、貯蓄超過(資金余剰)の状態が恒常化している。本来は資金の借り手であるはずの企業部門が大幅な貯蓄超過を続けていることは必ずしも健全な姿とはいえない。企業の滞留する余剰資金を家計部門に還元することが個人消費回復の近道である。

企業の余剰資金を家計に還流させる手段はいくつかある。ひとつは金利上昇によって家計の利子所得を増やすことだ。しかし、日本銀行が「物価安定の目標」とする消費者物価上昇率2%が遠いこともあり、現在の金融緩和政策が長期化することは避けられず、利子所得のルートを通じた家計所得の改善は当面期待できない。企業が配当の支払いを増やすことも企業から家計への所得移転を進める有効な手段だ。ただし、日本の家計は株式の保有比率が低いため、企業が配当の支払いを増やしてもそれを受け取るのも企業となり、企業部門内に資金が滞留してしまう面がある。

現時点で最も実現可能性が高く効果も大きいのは、賃上げの本格化による雇用者報酬の拡大だ。

春闘賃上げ率(厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」)は、アベノミクス開始後の2014年に2.19%と13年ぶりの2%台となった後、2015年には2.38%まで高まったが、2016年(2.14%)、2017年(2.11%)と2年連続で伸び率が低下した。労働需給は一貫して良好な状態が続いているが、2013年4月の日銀の異次元緩和導入から順調に上昇していた消費者物価の伸びが2015年に入り頭打ちとなり、2016年には下落に転じたことが賃上げに対してマイナスに働いた。また、企業収益は過去最高水準の更新を続けるほど好調だが、2016年初から半ばにかけては海外経済の減速や円高の影響などから一時的に大きく悪化したことが2017年の賃上げ交渉には逆風となった。

企業収益が過去最高水準の更新を続け、消費者物価も2%は遠いながらも2017年に入ってプラスの伸びを続けるなど、賃上げを巡る環境は大きく改善しており、2018年の春闘賃上げ率は3年ぶりに伸び率が高まる可能性が高い。定期昇給分を除いたベースアップが物価上昇率を安定的に上回ることが個人消費の持続的な回復のためには不可欠といえよう。

1 GDP統計(速報)は年度ベースでは2016年度まで公表されているが、支出系列、雇用者報酬以外の計数は年次推計が公表されている2015年度が最新の実績値となっている

2 2016年度の雇用者報酬(速報)は2015年度から5.2兆円増加した

(人口減少に過度の悲観は不要)

人口はすでに減少局面に入っており、このことが経済成長率の低迷をもたらしているとの見方は根強い。しかし、国全体の経済成長率を大きく左右するのは人口増加率よりも一人当たりGDPの伸び率のほうである。

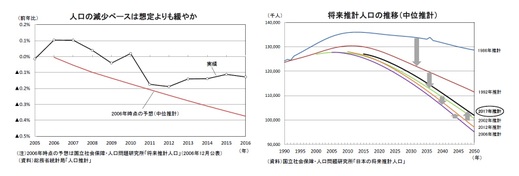

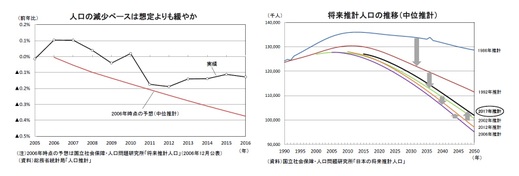

日本の人口は2008年をピークに10年近く減少傾向が続いているが、減少ペースは今のところ年率▲0.1%程度にすぎない。国立社会保障・人口問題研究所が5年毎に公表している「日本の将来推計人口」を振り返ってみると、約10年前の2006年時点では、2016年の人口減少ペースは年率▲0.4%程度が見込まれていた(中位推計、以下同じ)。しかし、実際には当時の想定に比べ死亡率が低めに推移していること、外国人居住者が予想以上に増えていることなどから、従来の想定よりも上振れている。

かつて、将来推計人口は改定のたびに下方修正されることが常だったが、出生率の上方修正、死亡率の下方修正を反映し、2006年推計を底に2012年推計、2017年推計と2回連続で上方修正された。最新の「将来推計人口」(2017年4月公表)では、今回の予測期間末の2027年時点の人口減少ペースは年率▲0.5%となっているが、実際の減少ペースはそれよりも緩やかなものにとどまる可能性もある。少なくとも今後10年程度は、人口減少による経済成長への悪影響を過度に悲観する必要はないだろう。

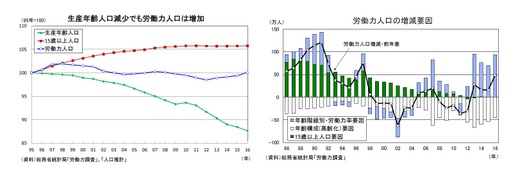

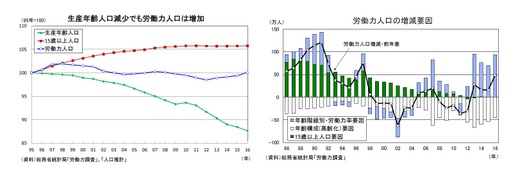

日本は少子・高齢化が急速に進展しているため、人口以上に労働力が減少し経済成長の制約要因になるとの見方もある。確かに生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに20年にわたって減少を続けており、団塊世代が65歳を迎えた2012年以降は減少ペースが加速している。しかし、生産年齢人口の減少が労働力人口の減少に直結するわけではない。労働力人口は生産年齢人口に含まれない65歳以上の人がどれだけ働くかによっても左右されるためだ。

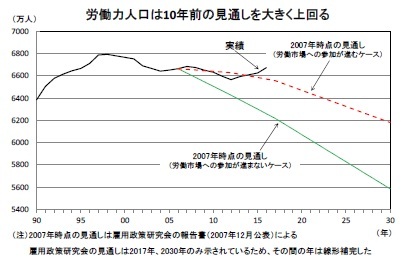

労働力人口は1990年代後半から減少傾向が続いてきたが、2013年からは4年連続で増加し、2017年も増加することが確実となっている。15歳以上人口の減少、高齢化の進展が労働力人口の押し下げ要因となっているが、女性、高齢者を中心とした年齢階級別の労働力率の大幅上昇がそれを打ち消す形となっている。少なくとも現時点では労働力人口の減少が経済を下押しする形とはなっていない。

団塊世代が2007年に60歳に到達することが意識され始めた2005年頃から、労働力人口の急減少を懸念する声が急速に高まった。しかし、65歳までの雇用確保措置を講じることが義務付けられた「改正高年齢者雇用安定法」が施行されたこともあり、団塊世代が一気に退職するような事態は起こらなかった。女性の労働参加拡大が進んだことも労働力人口の減少に歯止めをかけた。

人口はすでに減少局面に入っており、このことが経済成長率の低迷をもたらしているとの見方は根強い。しかし、国全体の経済成長率を大きく左右するのは人口増加率よりも一人当たりGDPの伸び率のほうである。

日本の人口は2008年をピークに10年近く減少傾向が続いているが、減少ペースは今のところ年率▲0.1%程度にすぎない。国立社会保障・人口問題研究所が5年毎に公表している「日本の将来推計人口」を振り返ってみると、約10年前の2006年時点では、2016年の人口減少ペースは年率▲0.4%程度が見込まれていた(中位推計、以下同じ)。しかし、実際には当時の想定に比べ死亡率が低めに推移していること、外国人居住者が予想以上に増えていることなどから、従来の想定よりも上振れている。

かつて、将来推計人口は改定のたびに下方修正されることが常だったが、出生率の上方修正、死亡率の下方修正を反映し、2006年推計を底に2012年推計、2017年推計と2回連続で上方修正された。最新の「将来推計人口」(2017年4月公表)では、今回の予測期間末の2027年時点の人口減少ペースは年率▲0.5%となっているが、実際の減少ペースはそれよりも緩やかなものにとどまる可能性もある。少なくとも今後10年程度は、人口減少による経済成長への悪影響を過度に悲観する必要はないだろう。

日本は少子・高齢化が急速に進展しているため、人口以上に労働力が減少し経済成長の制約要因になるとの見方もある。確かに生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに20年にわたって減少を続けており、団塊世代が65歳を迎えた2012年以降は減少ペースが加速している。しかし、生産年齢人口の減少が労働力人口の減少に直結するわけではない。労働力人口は生産年齢人口に含まれない65歳以上の人がどれだけ働くかによっても左右されるためだ。

労働力人口は1990年代後半から減少傾向が続いてきたが、2013年からは4年連続で増加し、2017年も増加することが確実となっている。15歳以上人口の減少、高齢化の進展が労働力人口の押し下げ要因となっているが、女性、高齢者を中心とした年齢階級別の労働力率の大幅上昇がそれを打ち消す形となっている。少なくとも現時点では労働力人口の減少が経済を下押しする形とはなっていない。

団塊世代が2007年に60歳に到達することが意識され始めた2005年頃から、労働力人口の急減少を懸念する声が急速に高まった。しかし、65歳までの雇用確保措置を講じることが義務付けられた「改正高年齢者雇用安定法」が施行されたこともあり、団塊世代が一気に退職するような事態は起こらなかった。女性の労働参加拡大が進んだことも労働力人口の減少に歯止めをかけた。

このレポートの関連カテゴリ

経歴

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。

新着記事

-

2024年04月19日

しぶといドル高圧力、一体いつまで続くのか?~マーケット・カルテ5月号 -

2024年04月19日

年金将来見通しの経済前提は、内閣府3シナリオにゼロ成長を追加-2024年夏に公表される将来見通しへの影響 -

2024年04月19日

パワーカップル世帯の動向-2023年で40万世帯、10年で2倍へ増加、子育て世帯が6割 -

2024年04月19日

消費者物価(全国24年3月)-コアCPIは24年度半ばまで2%台後半の伸びが続く見通し -

2024年04月19日

ふるさと納税のデフォルト使途-ふるさと納税の使途は誰が選択しているのか?

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2024年04月02日

News Release

-

2024年02月19日

News Release

-

2023年07月03日

News Release

【中期経済見通し(2017~2027年度)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中期経済見通し(2017~2027年度)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!