- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- >

- 証券市場 >

- 主成分分析の観点から見た日本国債金利と米国債金利の連動性-アベノミクス下のイールドカーブの変化を振り返る

主成分分析の観点から見た日本国債金利と米国債金利の連動性-アベノミクス下のイールドカーブの変化を振り返る

金融研究部 金融調査室長・年金総合リサーチセンター兼任 福本 勇樹

このレポートの関連カテゴリ

1――はじめに

日本国債金利(10年物、%)

=0.189 + 0.216×米国債金利(10年物、%)

+0.387×実質GDP成長率予想-0.022×日銀の国債保有割合

よって、上記のモデルが現在においても有効であれば、FRBによる今後の追加利上げによって、米国債金利(10年物)が上昇すれば、イールドカーブ・コントロールによりゼロ近辺にある日本国債金利に上昇圧力が働くことになる。現在は、日本国債金利(10年物)が0.10%近辺にまで上昇した際には、指値オペ等で対応している状況にある。しかし、上記のモデルにあるように、米国債金利上昇によって日本国債金利への上昇圧力が継続するようであれば、今後の日本銀行の金融政策への影響は無視できないレベルまで蓄積されていくだろう。

本稿では、上記の問題意識から日米の金利の連動性について考えてみたい。具体的には、安倍政権誕生前後からの日本国債と米国債のイールドカーブの変化について主成分分析を行い、日米の各主成分得点間の連動性の推移を振り返る。その際に、日米の金利市場にとって重要なマーケットイベントをピックアップし、それぞれの期間において、各主成分が日本国債と米国債の金利変化にどの程度影響していたかについて分析を行う。日本銀行が異次元金融緩和を継続しており、今後の日米の金融政策の方向性の違いが大きくなっていくことが予想される中で、これらの分析結果から、米国の金融政策が日本国債のイールドカーブの変化にどのような影響を与えるのかについて考察する。

1 「量的・質的金融緩和」導入以降の経済・物価動向と政策効果についての総括的な検証(日本銀行、2016年9月21日)

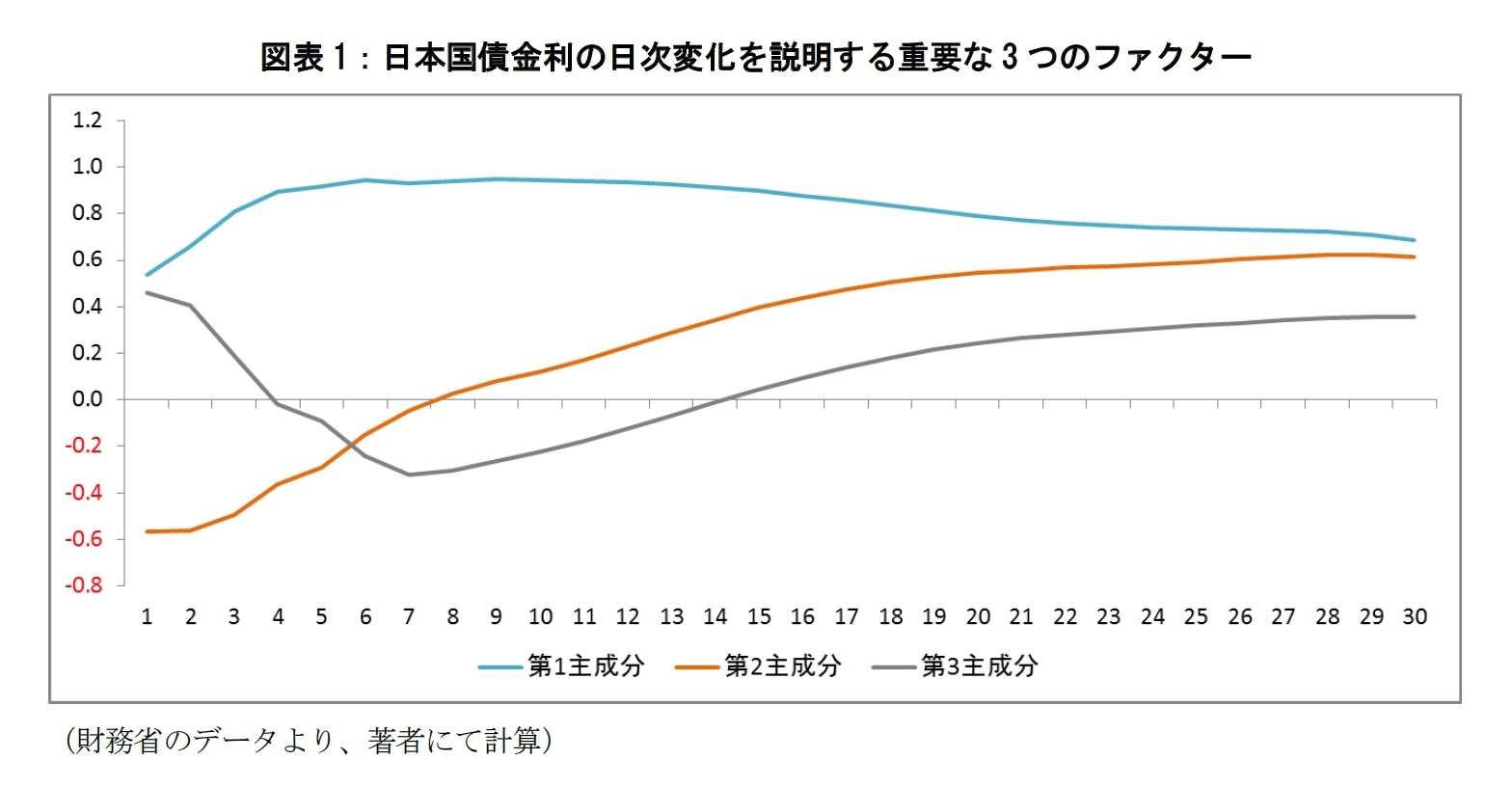

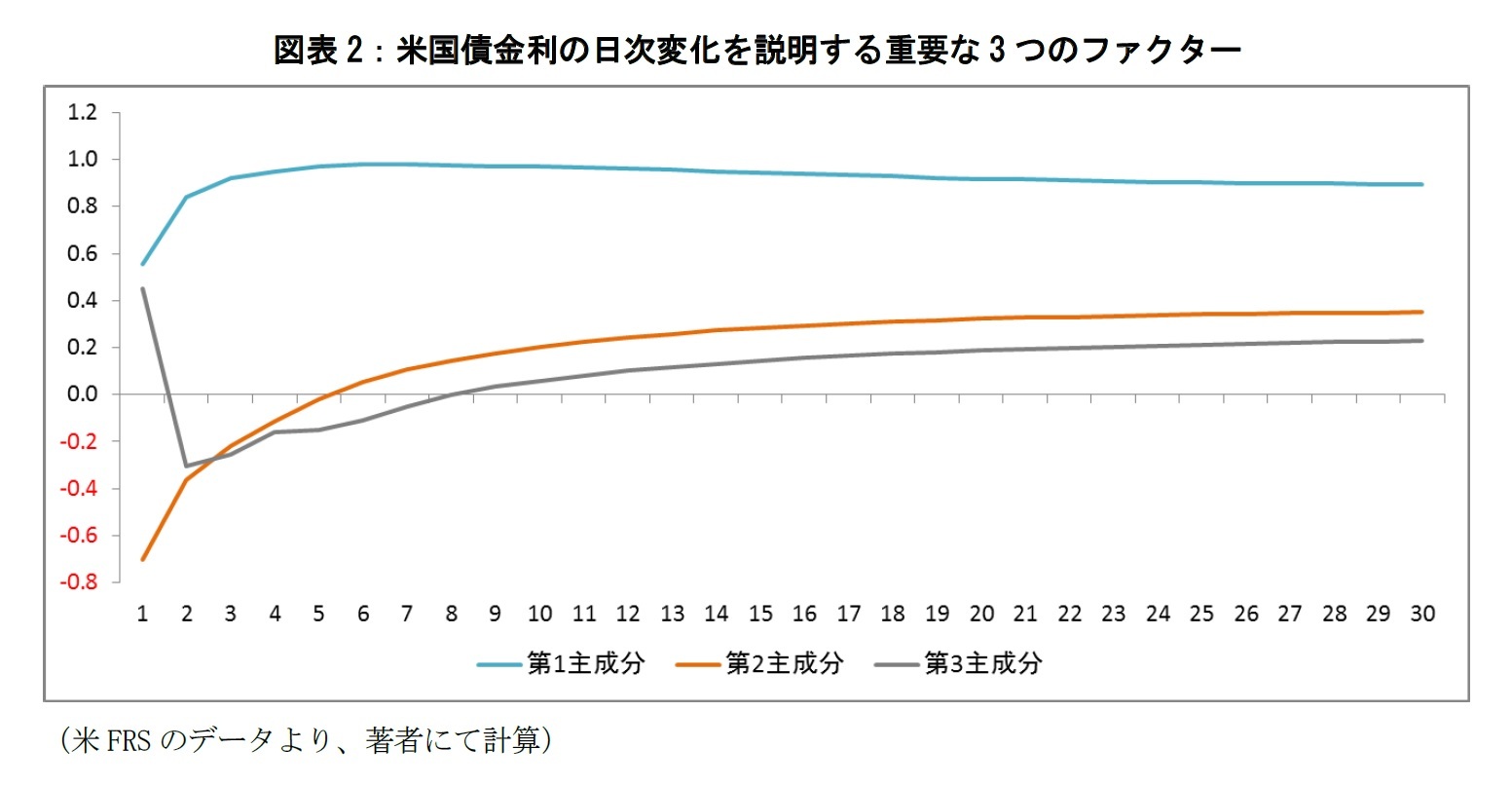

2――日本国債と米国債のイールドカーブに関する主成分分析

2 1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年、15年、20年、25年、30年の金利データを用いている。

3 1年、2年、3年、5年、7年、10年、20年、30年の金利データを用いている。

3――主成分分析から見た日米国債イールドカーブの連動性

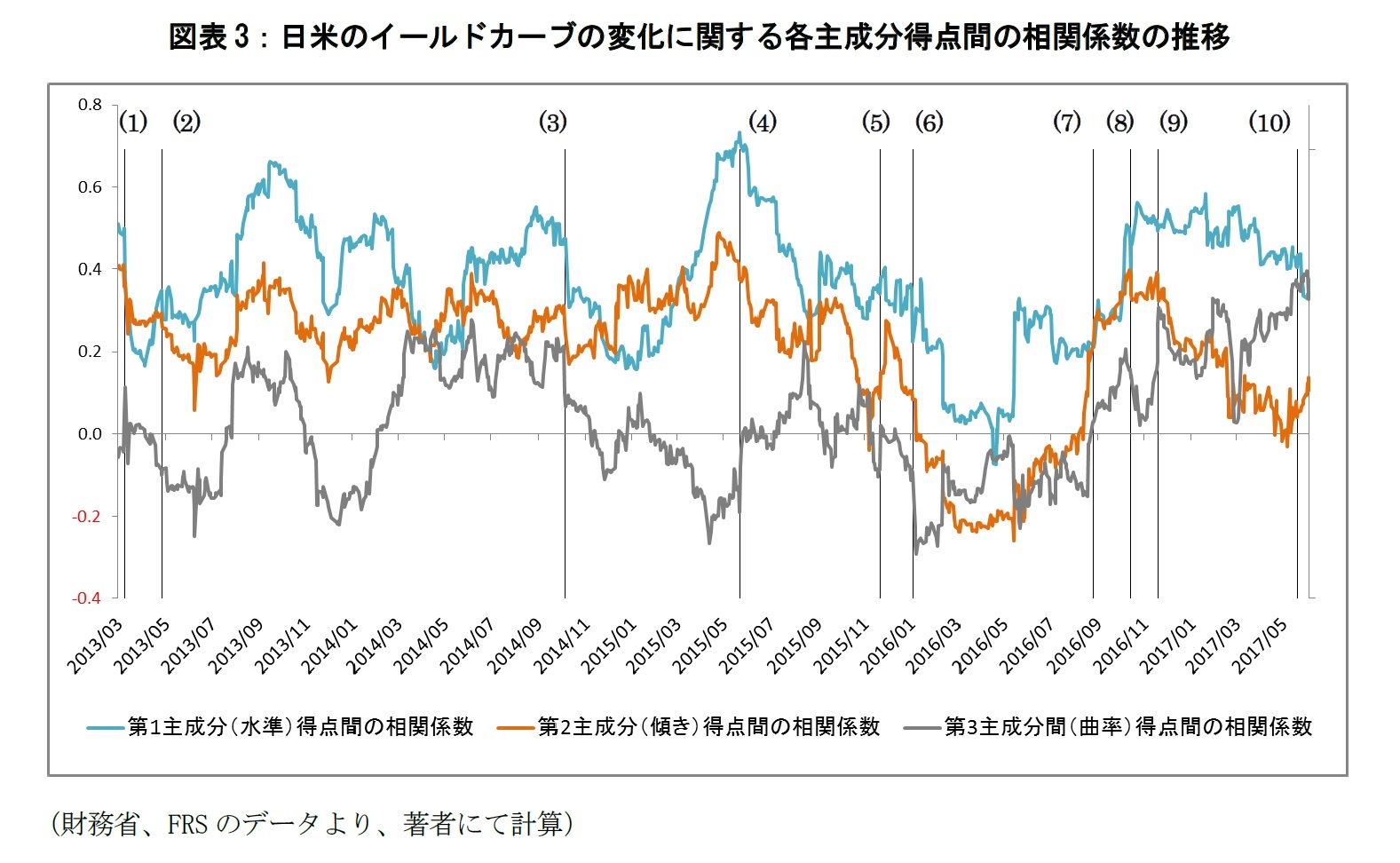

図表3は前項で導出した各主成分の主成分得点について、日米間の相関係数の推移(日次)を示したものである4。全期間で平均的に、第1主成分(水準)得点間の相関係数は0.37、第2主成分(傾き)得点間の相関係数は0.20、第3主成分(曲率)得点間の相関係数は0.03であった。特に第1主成分と第2主成分の相関係数は一部の期間を除いて平均回帰しており、日米間のイールドカーブがある程度の連動性を持って推移してきている様子がうかがえる。

一方で、局所的に見ると、相関係数が上昇している期間とそうでない期間があることが分かる。よって、両市場間の連動性は恒常的なものではなく、連動性の強い期間とそうでない期間があることになる。図表にある(1)~(10)は日米の国債市場にとって重要であったと思われる以下のマーケットイベントを指している。

(1)黒田緩和(1回目)

2013年4月:日本銀行の「量的・質的金融緩和」の導入

(2)テーパータントラム

2013年5月:バーナンキFRB議長(当時)による「テーパリング」の示唆

(3)黒田緩和(2回目)

2014年10月:日本銀行の「量的・質的金融緩和」の拡大

(4)FRB利上げ見送り

2015年6月のFOMCでFFレートの誘導目標の引き上げを見送り

(5)FRB利上げ(1回目)

2015年12月:FOMCでのFFレートの誘導目標の引き上げ(0.25%)を決定

(6)マイナス金利政策導入

2016年1月:日本銀行の「マイナス金利付き量的・質的金融緩和政策」の導入

(7)イールドカーブ・コントロール(YCC)の導入

2016年9月:「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の導入

(8)トランプ氏米大統領選勝利

2016年11月:米国の大統領選挙にて、トランプ氏が勝利

(9)FRB利上げ(2回目)

2016年12月:FOMCでのFFレートの誘導目標の引き上げ(0.25%)を決定

(10)FRB利上げ(3回目)

2017年6月:FOMCでのFFレートの誘導目標の引き上げ(0.25%)を決定

全体的に俯瞰すると、上記の重要なマーケットイベントの後に相関係数のトレンドが変化することが多いように見える。例えば、(3)黒田緩和(2回目)、(4)FRB利上げ見送り、(6)マイナス金利政策の導入、(9)FRB利上げ(2回目)の直後は、連動性が弱くなっている。一方で、(2)テーパータントラムと(7)YCC導入後は連動性が強まっている。

2017年に入ってからは、第1主成分(水準)の連動性が平均的なレベルから徐々に弱まる傾向にあり、第2主成分(傾き)の連動性がなくなっており、第3主成分(曲率)の連動性が無視できない状況にあることが分かる。

4 日本国債のイールドカーブの変化(日次)に関する各主成分得点と前営業日における米国債のイールドカーブの変化(日次)に関する各主成分得点について、60営業日間の相関係数を計測している。

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。

新着記事

-

2024年04月24日

米国でのiPhone競争法訴訟-司法省等が違法な独占確保につき訴え -

2024年04月23日

他国との再保険の監督に関する留意事項の検討(欧州)-EIOPAの声明 -

2024年04月23日

気候変動-温暖化の情報提示-気候変動問題の科学の専門家は“ドラマが少ない方向に誤る?” -

2024年04月23日

今後お金をかけたいもの・金融資産 -

2024年04月23日

今週のレポート・コラムまとめ【4/16-4/22発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2024年04月02日

News Release

-

2024年02月19日

News Release

-

2023年07月03日

News Release

【主成分分析の観点から見た日本国債金利と米国債金利の連動性-アベノミクス下のイールドカーブの変化を振り返る】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

主成分分析の観点から見た日本国債金利と米国債金利の連動性-アベノミクス下のイールドカーブの変化を振り返るのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!