- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 回帰分析を理解しよう!-回帰分析の由来と概念、そして分析結果の評価について-

1――回帰分析の由来

回帰分析が世の中に登場するまでには少なくとも4人の学者の貢献があった。まず、フランスの数学者ルジャンドル(Adrien-Marie Legendre 、1752~1833)は、回帰分析の代表的な手法である「最小二乗法」のアイディアを最初(1805年)に発表した1。最小二乗法(OLS,Ordinary Least Squares)とは、残差(観測値と予測値の差)の二乗和を最小にする推計方法である(詳細は次の節で説明)。その後、最小二乗法を発展させたのがドイツの数学者(天文学者で物理学者でもある)であるガウス(Carl Friedrich Gauss、1777-1855)である。ガウスは、惑星の軌道を予測する計算方法として最小二乗法を用いた。それから、イギリスの遺伝学者であるゴルトン(Francis Galton、1822-1911)は、親と子どもの身長を分析し、非正常的に身長が大きい子どもと小さい子どもの身長は全人口の平均身長に回帰する傾向があることを見つけた。ゴルトンはこの現象を平均からの回帰(regression to the mean)と呼び、回帰という言葉が始めて分析の中で使われるようになった。また、ゴルトンの友人であるピアソン(Karl Pearson, 1857-1936)は1,000人以上のデータを集めて、身長が高いお父さんグループの子どもの平均身長はお父さんより小さく、身長が低いお父さんグループの子どもの平均身長はお父さんより大きいという「普遍的回帰の法則(law of universal regression)」を証明した。この結果は親の身長がいくら高くても子どもの身長は子どもの世帯の平均の近接する傾向があることを意味している。

1 ガウスは、最小二乗法の原理を1794年に初めて発見したと主張しており、ルジャンドルとの間に最小二乗法の発見をめぐって論争が続いたそうだ。

2――回帰分析の概念

式1)は、教育年数と賃金の多寡の関係をみた単回帰分析の方程式である。教育年数は影響を与える説明変数(X)、賃金は影響を受ける被説明変数(Y)と置くこととする。そして、

は誤差項で、賃金の変化のうち教育年数で説明できない部分、つまり教育年数以外に賃金に影響を与える要因の合計である。

は誤差項で、賃金の変化のうち教育年数で説明できない部分、つまり教育年数以外に賃金に影響を与える要因の合計である。

が固定されている場合、教育年数1年の変化は賃金をβだけ変化させることになる。

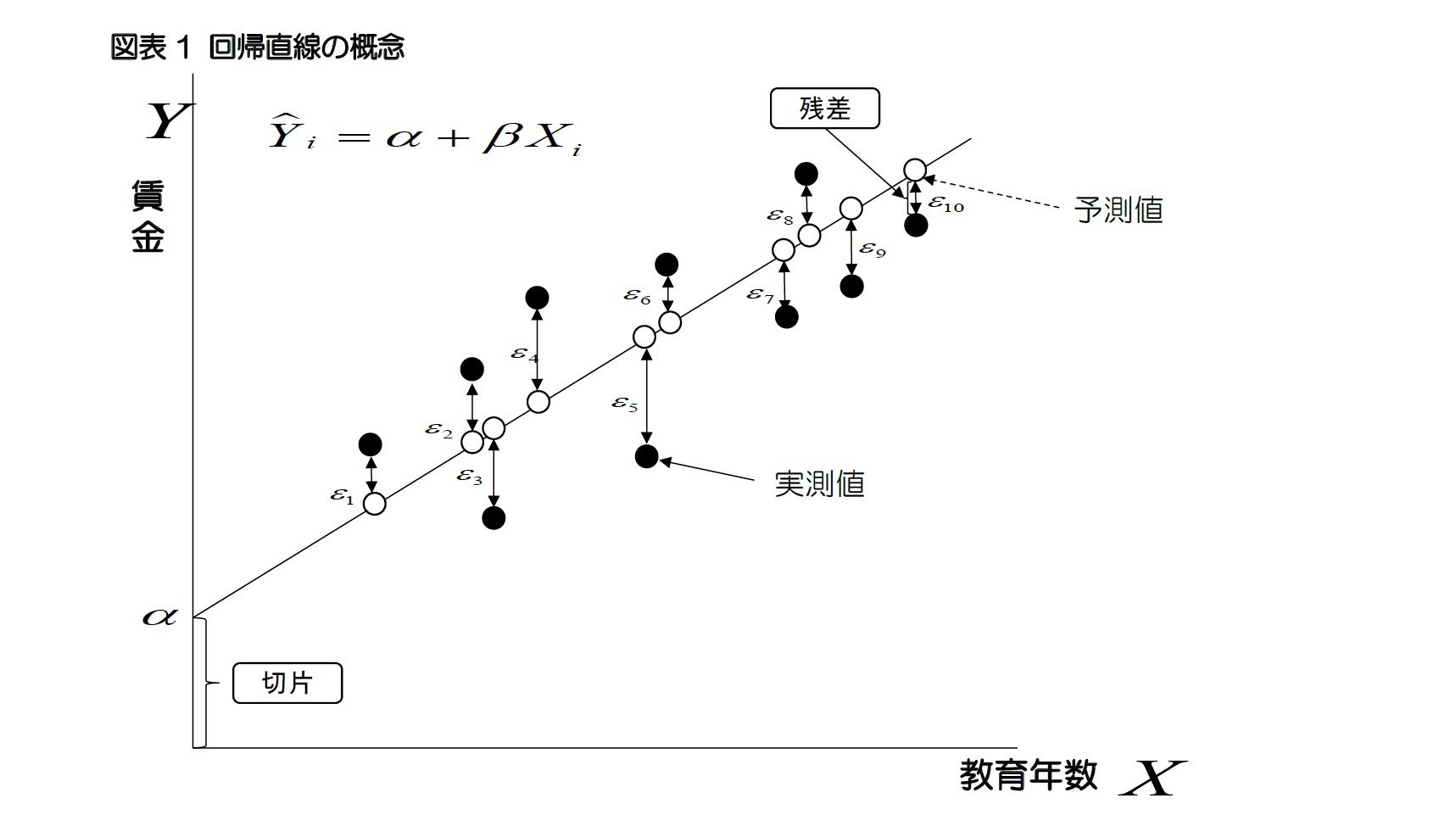

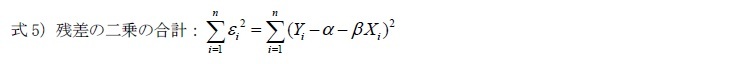

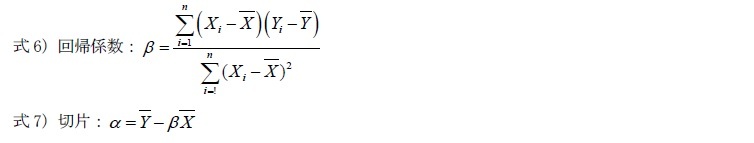

が固定されている場合、教育年数1年の変化は賃金をβだけ変化させることになる。式1)の方程式の目標は見えないパラメータ(parameter)であるαとβを推計することであり、より正確なパラメータを推計する方法として使われているのが最小二乗法である。最小二乗法は、観測値と予測値の差である「残差(residuals)2」の二乗和が最小になるようにαとβを推計する方法である。例えば、図表1の黒丸(●)は実際に測定された実測値であり、その中に描かれている近似線は実測値との残差を最も小さくするために推計された予測値である白丸(○)を繋げた近似線、つまり回帰直線である。一方、被説明変数の予測値は、

のように書けるので、式1)の予測式は式2)のようになる。

のように書けるので、式1)の予測式は式2)のようになる。

3――分析結果の判断

まず、分析の結果から確認できるのがR2で表示される決定係数(coefficient of determination)であり、これは説明変数が被説明変数をどれくらい説明できるかを表す。決定係数は0から1の範囲内の値を取り、決定係数が1に近いほど説明力が高いことを意味する。しかしながら、社会科学関連の分析では決定係数が低い場合が頻繁にある。その理由としては被説明変数に影響を与えると思われるすべての変数が利用できないことや、分析者が選択した一部の変数のみが説明変数として利用されている点などが挙げられる。そして、線形モデルの場合、決定係数は相関係数の二乗に等しいので、例えば、決定係数が0.2だとしても、これを相関係数に直すと0.45に当たるので決して低い数値だとは言えず、ある程度は説明力があると解釈できる。

次に分析結果が統計的に意味のある分析かどうかを確認するために使うのか有意確率と有意水準である。分析の前には、仮説が正しいかどうかの判断のために帰無仮説を立てるのが一般的である。帰無仮説は、例えば「Aという説明変数は被説明変数に何の影響も与えていない」あるいは「AとBの平均には差がない」のように、たいていは否定されることを期待して立てられる。一方、検定しようとする帰無仮説に対立する仮説が対立仮説であり、これは帰無仮説を棄却するために使われる。帰無仮説と対立仮説を式として表すと式8)と式9)の通りである。

そして、有意確率とともに確認すべきことがtである。tは、係数の値を係数の標準誤差6で除したものであり、説明変数が被説明変数に与える影響の大きさを表す。絶対値が大きければ大きいほど影響が強く、一般的にはtが2以上7なら、その説明変数が被説明変数を十分に説明していると判断される。面白いことは、tは上記で説明したPとは逆の関係にあることである。つまり、tが大きいとPは小さく、逆にtが小さいとPは大きいという結果になる。

4 松村 明 (編集)『大辞林第三版』(2006)では、有意水準を「帰無仮説が真のときに統計量が棄却域に入る確率」と説明している。

5 状況によっては10%が使われる場合もある。

6 標準誤差が小さいほどtが大きくなり、説明力が高まる。

7 厳密には、pが0.1の時にtはおよそ1.68になるので、tが1.68より大きければ、説明変数が被説明変数を説明していると判断できる(ぎりぎりセーフ)。

4――結びに代えて

このレポートの関連カテゴリ

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2024年~ 関東学院大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・韓国人事管理学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

(2018年05月16日「基礎研レター」)

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。

新着記事

-

2024年04月19日

しぶといドル高圧力、一体いつまで続くのか?~マーケット・カルテ5月号 -

2024年04月19日

年金将来見通しの経済前提は、内閣府3シナリオにゼロ成長を追加-2024年夏に公表される将来見通しへの影響 -

2024年04月19日

パワーカップル世帯の動向-2023年で40万世帯、10年で2倍へ増加、子育て世帯が6割 -

2024年04月19日

消費者物価(全国24年3月)-コアCPIは24年度半ばまで2%台後半の伸びが続く見通し -

2024年04月19日

ふるさと納税のデフォルト使途-ふるさと納税の使途は誰が選択しているのか?

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2024年04月02日

News Release

-

2024年02月19日

News Release

-

2023年07月03日

News Release

【回帰分析を理解しよう!-回帰分析の由来と概念、そして分析結果の評価について-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

回帰分析を理解しよう!-回帰分析の由来と概念、そして分析結果の評価について-のレポート Topへ

からXの平均

からXの平均

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!