- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

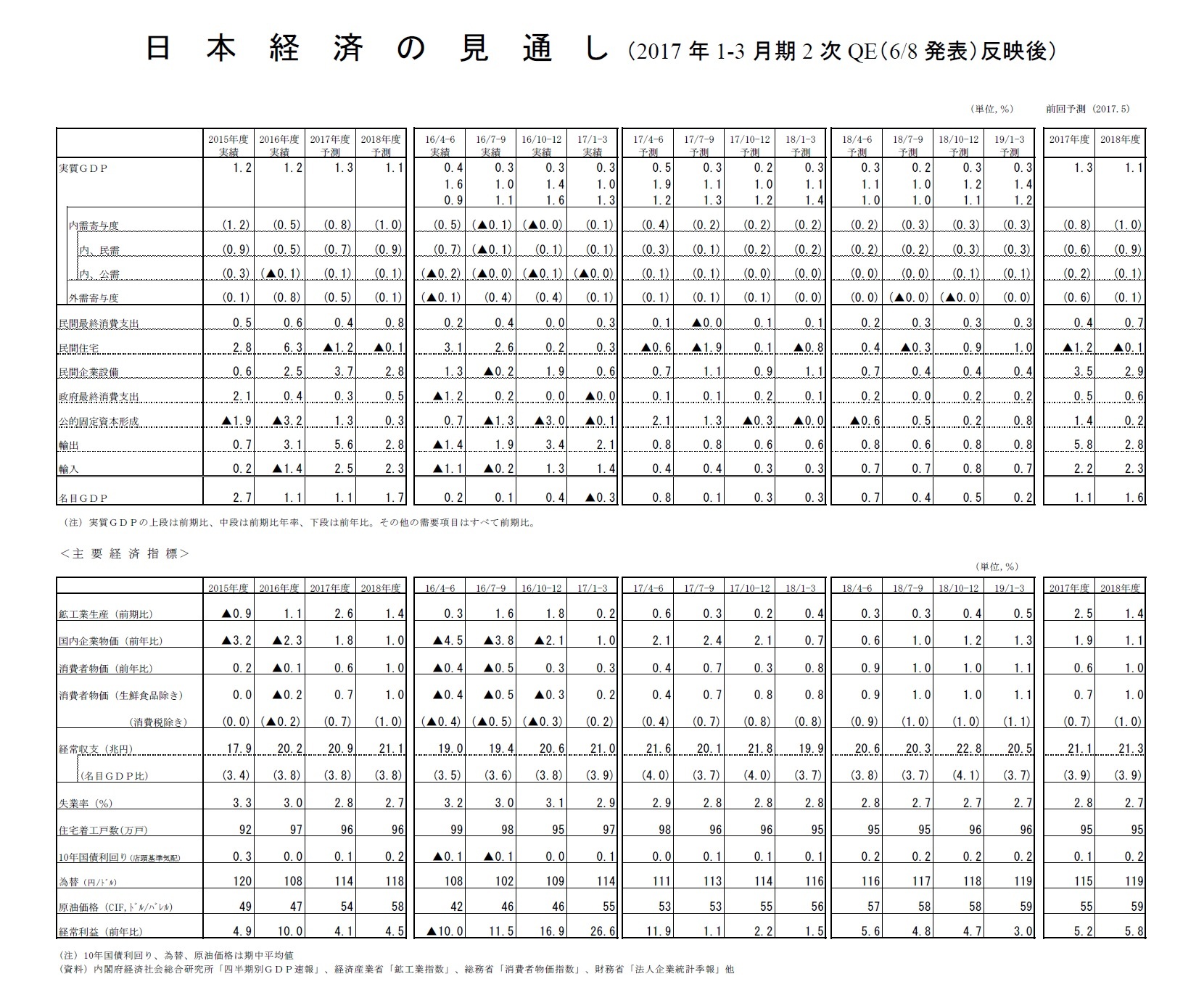

- 2017・2018年度経済見通し~17年1-3月期GDP2次速報後改定

2017年06月08日

(厳しさを増す家計部門)

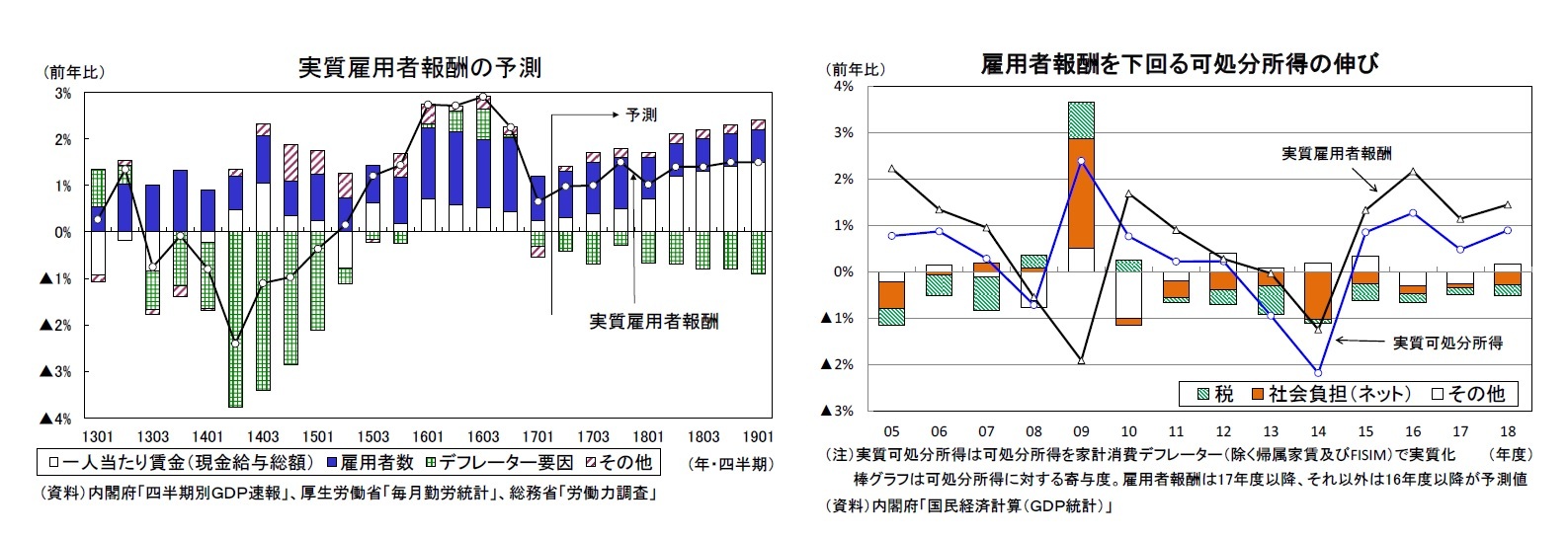

ここにきて企業部門の改善傾向が明確となる一方、家計部門は厳しさを増している。実質雇用者報酬は2016年7-9月期の前年比2.9%から2017年1-3月期には同0.7%まで伸びが低下している。名目賃金が伸び悩む中で物価が上昇に転じたことから、実質賃金(一人当たり)は前年比で横ばい圏の推移が続いている。

2017年の春闘賃上げ率が前年並みにとどまったことから、2017年度中は名目賃金の低迷が続く公算が大きい。企業の人手不足感の高さを背景に雇用者数は増加を続けるものの、物価上昇率が徐々に高まる可能性が高いため、2017年度の実質雇用者報酬は2016年度の前年比2.2%から同1.1%へと伸びが大きく低下するだろう。

2018年度は物価上昇率がさらに高まるが、円安や海外経済の回復を追い風とした企業業績の改善、2017年度の物価上昇を受けて名目賃金は所定内給与、特別給与(ボーナス)ともに増加幅が拡大し、実質雇用者報酬は前年比1.5%へと伸びが高まると予想する。民間消費は実質雇用者報酬に連動する形で2017年度中は前期比で横ばい圏の動きを続けた後、2018年度に入ってから徐々に伸びを高めるだろう。

ただし、個人消費の動向を左右するのは雇用者報酬だけでなく、利子、配当などの財産所得、年金などの社会給付の受け取り、社会保障負担などの支払いを加味した可処分所得の動きである。近年、マクロ経済スライドや特例水準の解消によって年金給付額が抑制されてきたこと、年金保険料率の段階的引き上げなどから、家計の可処分所得は雇用者報酬の伸びを下回り続けている。

2016年の消費者物価上昇率が前年比▲0.1%となったことを受け、2017年度の年金額は前年度から▲0.1%の引き下げとなることが決定した。2017年度は物価上昇が確実となっているため、年金生活者にとっての実質的な手取り額はさらに目減りすることになる。2017年度は勤労者、年金生活者ともに実質所得が低下し、消費を取り巻く環境は厳しさを増しそうだ。

2005年度に開始された年金保険料率の段階的な引き上げは2017年度で打ち止めとなるが、マクロ経済スライドによる年金給付額の抑制は引き続き実施されるため、可処分所得の伸びが雇用者報酬の伸びを下回る状況はその後も継続する。実質可処分所得の伸びは2017年度が前年比0.5%、2018年度が同0.9%となり、実質雇用者報酬の伸びをそれぞれ▲0.6%ポイント下回る。2018年度入り後の民間消費は回復基調が徐々に明確になると予想しているが、引き続き雇用者報酬の伸びは大きく下回る可能性が高い。

ここにきて企業部門の改善傾向が明確となる一方、家計部門は厳しさを増している。実質雇用者報酬は2016年7-9月期の前年比2.9%から2017年1-3月期には同0.7%まで伸びが低下している。名目賃金が伸び悩む中で物価が上昇に転じたことから、実質賃金(一人当たり)は前年比で横ばい圏の推移が続いている。

2017年の春闘賃上げ率が前年並みにとどまったことから、2017年度中は名目賃金の低迷が続く公算が大きい。企業の人手不足感の高さを背景に雇用者数は増加を続けるものの、物価上昇率が徐々に高まる可能性が高いため、2017年度の実質雇用者報酬は2016年度の前年比2.2%から同1.1%へと伸びが大きく低下するだろう。

2018年度は物価上昇率がさらに高まるが、円安や海外経済の回復を追い風とした企業業績の改善、2017年度の物価上昇を受けて名目賃金は所定内給与、特別給与(ボーナス)ともに増加幅が拡大し、実質雇用者報酬は前年比1.5%へと伸びが高まると予想する。民間消費は実質雇用者報酬に連動する形で2017年度中は前期比で横ばい圏の動きを続けた後、2018年度に入ってから徐々に伸びを高めるだろう。

ただし、個人消費の動向を左右するのは雇用者報酬だけでなく、利子、配当などの財産所得、年金などの社会給付の受け取り、社会保障負担などの支払いを加味した可処分所得の動きである。近年、マクロ経済スライドや特例水準の解消によって年金給付額が抑制されてきたこと、年金保険料率の段階的引き上げなどから、家計の可処分所得は雇用者報酬の伸びを下回り続けている。

2016年の消費者物価上昇率が前年比▲0.1%となったことを受け、2017年度の年金額は前年度から▲0.1%の引き下げとなることが決定した。2017年度は物価上昇が確実となっているため、年金生活者にとっての実質的な手取り額はさらに目減りすることになる。2017年度は勤労者、年金生活者ともに実質所得が低下し、消費を取り巻く環境は厳しさを増しそうだ。

2005年度に開始された年金保険料率の段階的な引き上げは2017年度で打ち止めとなるが、マクロ経済スライドによる年金給付額の抑制は引き続き実施されるため、可処分所得の伸びが雇用者報酬の伸びを下回る状況はその後も継続する。実質可処分所得の伸びは2017年度が前年比0.5%、2018年度が同0.9%となり、実質雇用者報酬の伸びをそれぞれ▲0.6%ポイント下回る。2018年度入り後の民間消費は回復基調が徐々に明確になると予想しているが、引き続き雇用者報酬の伸びは大きく下回る可能性が高い。

(物価の見通し)

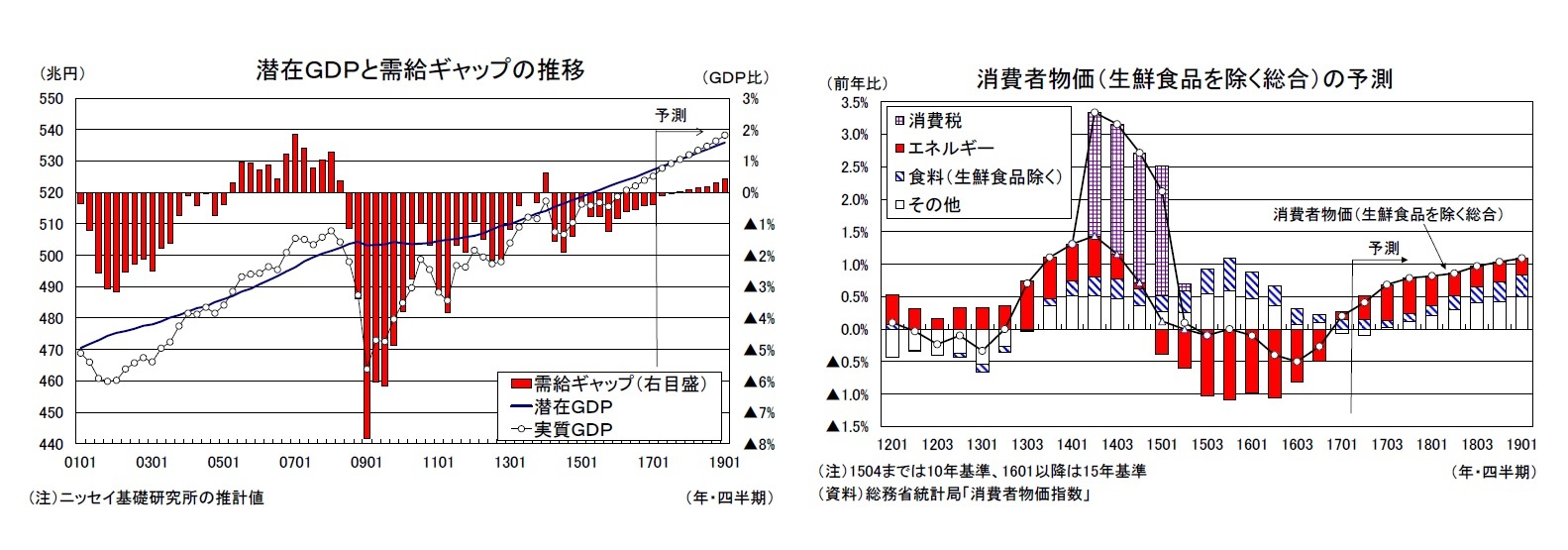

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)上昇率は、原油価格の上昇に伴うガソリン、灯油の大幅上昇などから2017年1月に前年比0.1%と13ヵ月ぶりのプラスとなった後、4月には同0.3%まで伸びを高めた。

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)上昇率は、原油価格の上昇に伴うガソリン、灯油の大幅上昇などから2017年1月に前年比0.1%と13ヵ月ぶりのプラスとなった後、4月には同0.3%まで伸びを高めた。

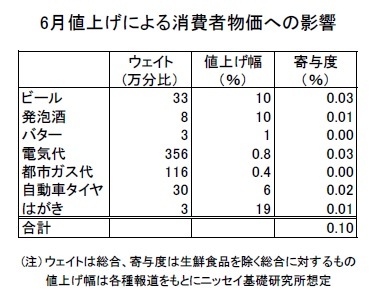

このところ、法改正や人件費、原材料費の上昇を背景に6月からはがき、バター、ビール、電気代、ガス代などの値上げが相次いでいる。たとえば、ビールについては改正酒税法の施行に伴い、原価を下回る価格で販売することが規制されたため、店頭価格が1割程度上昇したとの報道が多い。また、はがきは人手不足に伴う人件費上昇を理由として消費増税時以外では23年ぶりの値上げ(52円→62円)となった。バター、タイヤ、電気代、ガス代は原材料費上昇が値上げの理由となっている。

このところ、法改正や人件費、原材料費の上昇を背景に6月からはがき、バター、ビール、電気代、ガス代などの値上げが相次いでいる。たとえば、ビールについては改正酒税法の施行に伴い、原価を下回る価格で販売することが規制されたため、店頭価格が1割程度上昇したとの報道が多い。また、はがきは人手不足に伴う人件費上昇を理由として消費増税時以外では23年ぶりの値上げ(52円→62円)となった。バター、タイヤ、電気代、ガス代は原材料費上昇が値上げの理由となっている。ただし、これらの品目が消費者物価全体に占める割合はそれほど高くない。新聞報道等をもとに値上げ幅を仮定した上でコアCPIへの影響を試算すると、6月のコアCPIの押し上げ幅は0.1%ポイントにとどまった。人件費、原材料費上昇を商品・サービス価格に転嫁する動きが徐々に拡がっていることは確かだが、6月に一気に物価上昇率が高まることはなさそうだ。

一方、足もとの物価上昇の主因となっているエネルギー価格の前年比上昇率は2017年秋頃まで継続するだろう。ガソリン、灯油の前年比上昇率は3月をピークに縮小し始めているが、原油価格の動きが遅れて反映される電気代、ガス代は今後上昇率が高まるこためだ。

また、既往の円高による物価下押し圧力は残っているものの、足もとのドル円レートはすでに前年よりも円安水準となっており、夏頃からは円安が物価の押し上げ要因となることが見込まれる。日本銀行が基調的な物価変動を把握するために重視している「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」の上昇率がゼロ%となるなど、物価の基調は依然として弱いが、エネルギー価格の上昇、円高による下押し圧力の一巡などからコアCPI上昇率は2017年後半にはゼロ%台後半まで高まる可能性が高い。

当研究所が推計する需給ギャップは、消費税率引き上げ後の2014年度前半には▲2%程度(GDP比)までマイナス幅が拡大したが、2016年1-3月期から5四半期連続で潜在成長率を上回る成長を記録したことから、2017年1-3月期には▲0.4%まで縮小した。先行きも潜在成長率を若干上回る成長が続くことが予想されるため、需給ギャップは2017年度中にはプラスに転じる公算が大きい。

エネルギー価格の前年比上昇率は2017年夏頃をピークに徐々に鈍化するが、景気回復に伴う需給バランスの改善や人件費上昇をサービス価格に転嫁する動きが拡がることなどが上昇圧力となり、2018年度には1%台まで伸びを高めるだろう。

コアCPI上昇率は2016年度の前年比▲0.2%の後、2017年度が同0.7%、2018年度が同1.0%と予想する。上昇率は徐々に高まるが、2018年度中に日本銀行が物価安定の目標としている2%に達することは難しいだろう。

エネルギー価格の前年比上昇率は2017年夏頃をピークに徐々に鈍化するが、景気回復に伴う需給バランスの改善や人件費上昇をサービス価格に転嫁する動きが拡がることなどが上昇圧力となり、2018年度には1%台まで伸びを高めるだろう。

コアCPI上昇率は2016年度の前年比▲0.2%の後、2017年度が同0.7%、2018年度が同1.0%と予想する。上昇率は徐々に高まるが、2018年度中に日本銀行が物価安定の目標としている2%に達することは難しいだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

(2017年06月08日「Weekly エコノミスト・レター」)

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。

新着記事

-

2024年04月25日

欧州大手保険グループの地域別の事業展開状況-2023年決算数値等に基づく現状分析- -

2024年04月24日

中国経済の現状と注目点-24年1~3月期は好調な出だしとなるも、勢いが持続するかは疑問 -

2024年04月24日

人手不足とインフレ・賃上げを考える -

2024年04月24日

米国でのiPhone競争法訴訟-司法省等が違法な独占確保につき訴え -

2024年04月23日

他国との再保険の監督に関する留意事項の検討(欧州)-EIOPAの声明

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2024年04月02日

News Release

-

2024年02月19日

News Release

-

2023年07月03日

News Release

【2017・2018年度経済見通し~17年1-3月期GDP2次速報後改定】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2017・2018年度経済見通し~17年1-3月期GDP2次速報後改定のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!