- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 改善が続く労働市場に死角はないのか~労働生産性の低下で拡大する潜在的な過剰雇用

2016年07月15日

改善が続く労働市場に死角はないのか

景気は停滞色を強めているが、雇用情勢は着実な改善を続けている。有効求人倍率は2013年11月以降1倍を上回っており、2016年5月には1.36倍と24年7ヵ月ぶりの水準まで上昇した。また、失業率は3%台前半の推移が続き、労働市場はほぼ完全雇用の状態となっている。

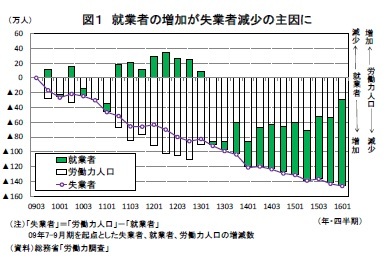

失業率や有効求人倍率は労働市場の需給バランスを表す指標であるため、労働供給力が減少すれば労働需要が強くなくても指標が改善することがある。たとえば、「失業者=労働力人口-就業者」で表され、就業者が増加すれば失業者が減少することは言うまでもないが、労働力人口が減少しても失業者は減少する。実際、失業者は2009年7-9月期の359万人(季節調整値)をピークに7年近くにわたって減少を続けているが、2013年初め頃までは高齢化の進展や職探しを諦める人の増加によって労働力人口が減少していたことが失業者の減少をもたらしていた。しかし、その後は就業者が増加に転じ、失業者減少の主因が労働力人口の減少から就業者の増加に変わってきている。2016年1-3月期の失業者数は213万人とピーク時から146万人減少したが、このうち就業者の増加によるものが116万人、労働力人口の減少によるものが29万人である(図1)。

失業率や有効求人倍率は労働市場の需給バランスを表す指標であるため、労働供給力が減少すれば労働需要が強くなくても指標が改善することがある。たとえば、「失業者=労働力人口-就業者」で表され、就業者が増加すれば失業者が減少することは言うまでもないが、労働力人口が減少しても失業者は減少する。実際、失業者は2009年7-9月期の359万人(季節調整値)をピークに7年近くにわたって減少を続けているが、2013年初め頃までは高齢化の進展や職探しを諦める人の増加によって労働力人口が減少していたことが失業者の減少をもたらしていた。しかし、その後は就業者が増加に転じ、失業者減少の主因が労働力人口の減少から就業者の増加に変わってきている。2016年1-3月期の失業者数は213万人とピーク時から146万人減少したが、このうち就業者の増加によるものが116万人、労働力人口の減少によるものが29万人である(図1)。また、有効求人倍率改善の一因は失業者の減少に伴い同指標の分母である有効求職者数が減少していることだが、分子の有効求人数も過去最高水準を更新しており、企業の採用意欲の高さを示している。足もとの雇用関連指標の改善は労働需要の強さに裏付けられたものとなっている。

(労働生産性が大きく低下)

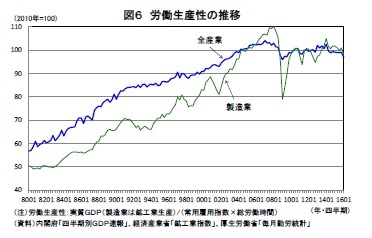

(労働生産性が大きく低下)このように、最近の雇用情勢は表面的な数字だけでなく中身を伴った改善となっているが、先行きを考える上では懸念材料もある。それは労働市場がほぼ完全雇用の状態にあり雇用者数が大幅に増加しているにもかかわらず、実質GDPが伸びないことだ。

雇用者数はリーマン・ショック後に落ち込んだ後、一進一退となっていたが、2013年に入ってからは増加傾向を続けている。一方、2015年度の実質GDPは0.8%と2年ぶりのプラス成長となったものの、2014年度の▲0.9%成長の後としては低い伸びにとどまり、四半期毎には2015年4-6月期以降マイナス成長とプラス成長を繰り返すなど、ほぼ横ばい圏の動きを続けている。直近(2016年1-3月期)の実質GDPの水準はリーマン・ショック前のピーク(2008年1-3月期)とほとんど変わらない(図5)。

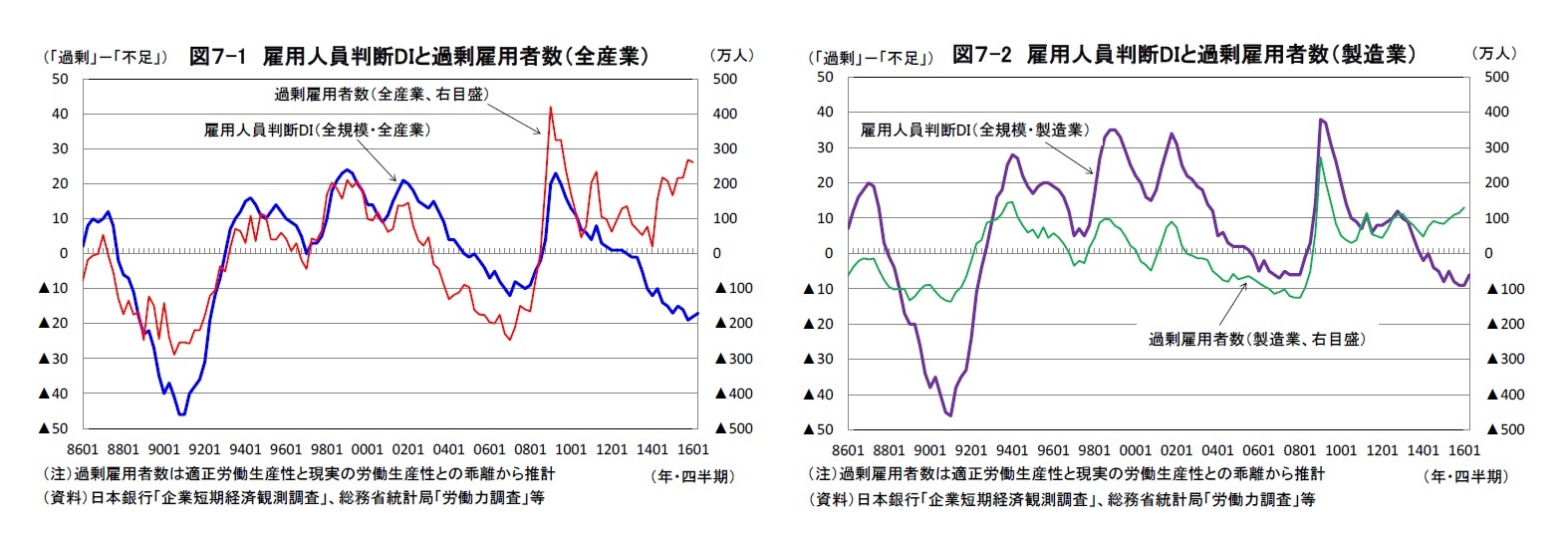

ここで、稼働率とタイムトレンドを説明変数とした労働生産性関数から適正労働生産性を求めた上で、実際の労働生産性との乖離から過剰雇用者数を推計すると(過剰雇用の推計方法はP5参照)、リーマン・ショック後は一貫して過剰雇用の状態が続いていることが確認できる(図7)。過剰雇用者数は2009年1-3月期に421万人(全産業)と過去最悪を記録した後、景気の持ち直しに伴い縮小する局面もあったが、消費税率引き上げ後に再び拡大し、直近(2016年1-3月期)の過剰雇用者数は全産業で261万人、製造業で131万人となった。なお、実際の雇用者数に対する過剰雇用者数の割合(=過剰雇用率)は全産業が4.6%、製造業が13.0%(いずれも2016年1-3月期)と製造業のほうがかなり高くなっている。

通常は実際の労働生産性が適正労働生産性を上回ると人手不足感が高まり、適正労働生産性を下回ると過剰雇用感が高まる傾向があるが、最近は実勢の労働生産性が適正水準を大きく下回る中で人手不足感が高まるという特殊な状態となっている。

もちろん、過剰雇用は様々な推計方法があり、労働生産性から推計する場合にも適正な労働生産性をどのように設定するかで結果は大きく変わるため、数値は幅をもってみる必要がある。ただ、少なくとも足もとの企業の人手不足感と労働生産性の関係が過去と大きく異なっていることは確かだ。

通常は実際の労働生産性が適正労働生産性を上回ると人手不足感が高まり、適正労働生産性を下回ると過剰雇用感が高まる傾向があるが、最近は実勢の労働生産性が適正水準を大きく下回る中で人手不足感が高まるという特殊な状態となっている。

もちろん、過剰雇用は様々な推計方法があり、労働生産性から推計する場合にも適正な労働生産性をどのように設定するかで結果は大きく変わるため、数値は幅をもってみる必要がある。ただ、少なくとも足もとの企業の人手不足感と労働生産性の関係が過去と大きく異なっていることは確かだ。

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。

新着記事

-

2024年04月25日

欧州大手保険グループの地域別の事業展開状況-2023年決算数値等に基づく現状分析- -

2024年04月24日

中国経済の現状と注目点-24年1~3月期は好調な出だしとなるも、勢いが持続するかは疑問 -

2024年04月24日

人手不足とインフレ・賃上げを考える -

2024年04月24日

米国でのiPhone競争法訴訟-司法省等が違法な独占確保につき訴え -

2024年04月23日

他国との再保険の監督に関する留意事項の検討(欧州)-EIOPAの声明

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2024年04月02日

News Release

-

2024年02月19日

News Release

-

2023年07月03日

News Release

【改善が続く労働市場に死角はないのか~労働生産性の低下で拡大する潜在的な過剰雇用】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

改善が続く労働市場に死角はないのか~労働生産性の低下で拡大する潜在的な過剰雇用のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!