- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 2015年度生保決算の概要-円高・マイナス金利下で減益、今後さらに難しい状況へ

2015年度生保決算の概要-円高・マイナス金利下で減益、今後さらに難しい状況へ

保険研究部 主任研究員 年金総合リサーチセンター・気候変動リサーチセンター兼任 安井 義浩

2|利差益は拡大、だが今後は?

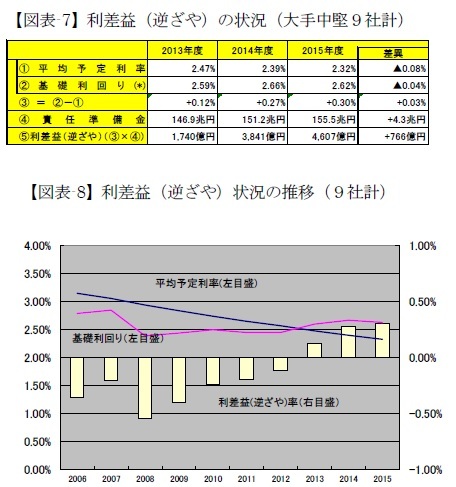

2|利差益は拡大、だが今後は?逆ざや、利差益について、さらに詳しく分析してみた。(図表-7 、8)

用語の混乱を避けるため、「基礎利回り」-「平均予定利率」、を計算し、それがプラスのとき「利差益率」、マイナスのとき「逆ざや率」と呼ぶことにしておく。そして、これに責任準備金を乗じた金額のことを「利差益」「逆ざや」と呼ぶ。

基礎利回り」とは、基礎利益のうち資産運用損益にかかわる部分であり、これが契約者に保証している利率(予定利率)を下回る状態を逆ざやと言っていたのであった。

2012年度に▲1,669億円の逆ざやであったものが、年々改善し、2015年度には4,607億円の利差益となった。(一部の会社はまだ逆ざやである。)

「平均予定利率」は、保有している保険契約の負債コストを表すことになるが、過去に契約した高予定利率の契約が減少していくことにより、毎年約▲0.1%の緩やかな低下を続けており、現在の新規契約の予定利率が1%程度であることから、今後も低下傾向は続くだろう。

一方、「基礎利回り」は、▲0.04ポイント低下した。主要な構成要素である利息配当金収入合計は年間では増加しているが、2015年度の後半には多くの会社で減少しており、外国証券の利息・配当金が円高の影響により円ベースでみて減少したことが影響していると考えられる。国内金利は、超低水準が続いているので、保有債券の年限などにもよるが、利回りは低下傾向にあると思われる。現在の超低金利状況は、一時的に債券含み益を増加させる一方で、こうして将来の利息収入にじわじわと悪影響をもたらすことになるだろう。実際、何社かは来年度の利差益ひいては基礎利益を減少傾向とみており、逆ざやが復活する事態をも懸念している。

次に当期利益の動きである。基礎利益とともに当期利益も減少した。以下、当期利益を構成する、基礎利益、キャピタル損益、特別損益の状況を概観し、その後、当期利益の使途を見る。(図表-9)

基礎利益(①)、キャピタル損益(②+③)とも減少し、その合計額は21,785億円と対前年度▲5,542億円の減少となった。また、「⑧その他」はほとんどが、追加責任準備金(逆ざや負担に備えるため、予定利率よりも低い評価利率を用いて責任準備金を高めに評価したことによる差額分。これが平均予定利率を下げる効果を発揮し、逆ざや解消の早期化に貢献してきた。)の繰入額であり、9社中6社が行なっている。

基礎利益(①)、キャピタル損益(②+③)とも減少し、その合計額は21,785億円と対前年度▲5,542億円の減少となった。また、「⑧その他」はほとんどが、追加責任準備金(逆ざや負担に備えるため、予定利率よりも低い評価利率を用いて責任準備金を高めに評価したことによる差額分。これが平均予定利率を下げる効果を発揮し、逆ざや解消の早期化に貢献してきた。)の繰入額であり、9社中6社が行なっている。危険準備金や価格変動準備金の繰入・戻入は、基本的には保険業法に基づく統一の積立ルールに沿っているとはいえ、そのルールの範囲内での政策判断の余地はある。それを見るため、これらを繰入・戻入する前のベースに修正した「当期利益」(表中A)は前年度から若干減少して15,585億円となっている。さらに同じく政策要素の強い追加責任準備金を繰り入れる前の状態に戻せば、18,477億円(A')である。

さてこうした利益の使途であるが、危険準備金・価格変動準備金とも、残高は増加している(内部留保の増加(B))。これに追加責任準備金繰入を加算した実質的な内部留保の増加額(B’)も12,192億円と、前年度ほどではないが積み増しの方向にある。

一方、配当であるが、6,286億円が還元(株式会社の契約者配当を含む)されることとなった。2015年度は「実質的な利益」の66%が内部留保に、残り34%が配当にまわっているとみることができ、内部留保の充実により重点がおかれていることは確かである。

配当還元の金額は、対前年▲883億円減少している。9社中5社が、利差または医療関係で個人保険・個人年金保険を対象に増配してはいるのだが、資産運用関係の配当を中心とする団体年金保険において、環境の悪化を受けて金額が減少していることが影響しているようである。

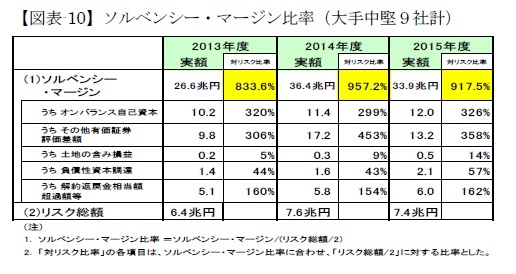

ストックベースの健全性指標であるソルベンシー・マージン比率をみたものが図表-10である。ソルベンシー・マージン総額と保有リスクとの関係を見るため、形式的なソルベンシーマージン比率を算出してみると、前年度の957.2%から917.5%へと若干低下したものの、引き続き高水準にある。

2015年度は、その他有価証券に分類される株式や外国証券の含み益の減少が当該比率を100ポイント近く低下させたものの、一方で資産運用リスクも同時に減少したこと、また当期利益の使途でふれたように、オンバランス自己資本(貸借対照表の資本、危険準備金、価格変動準備金などの合計)を積み増すことができたことにより、さらなる低下は食い止められたということであろう。

2015年度は、その他有価証券に分類される株式や外国証券の含み益の減少が当該比率を100ポイント近く低下させたものの、一方で資産運用リスクも同時に減少したこと、また当期利益の使途でふれたように、オンバランス自己資本(貸借対照表の資本、危険準備金、価格変動準備金などの合計)を積み増すことができたことにより、さらなる低下は食い止められたということであろう。なお、現在のソルベンシー・マージン比率は、会計制度変更への対応や算出方法の厳格化など、多くの変更を重ねながら、20年近く機能している。目下、責任準備金の時価評価を取り入れるなど経済価値ベースのソルベンシー規制の検討が進められているところであり、近い将来、大きく見方が変わるものと考えられる。

03-3512-1833

- 【職歴】

1987年 日本生命保険相互会社入社

・主計部、財務企画部、調査部、ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)(2007年‐2010年)を経て

2012年 ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

・日本証券アナリスト協会 検定会員

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。

新着記事

-

2024年04月19日

しぶといドル高圧力、一体いつまで続くのか?~マーケット・カルテ5月号 -

2024年04月19日

年金将来見通しの経済前提は、内閣府3シナリオにゼロ成長を追加-2024年夏に公表される将来見通しへの影響 -

2024年04月19日

パワーカップル世帯の動向-2023年で40万世帯、10年で2倍へ増加、子育て世帯が6割 -

2024年04月19日

消費者物価(全国24年3月)-コアCPIは24年度半ばまで2%台後半の伸びが続く見通し -

2024年04月19日

ふるさと納税のデフォルト使途-ふるさと納税の使途は誰が選択しているのか?

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2024年04月02日

News Release

-

2024年02月19日

News Release

-

2023年07月03日

News Release

【2015年度生保決算の概要-円高・マイナス金利下で減益、今後さらに難しい状況へ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2015年度生保決算の概要-円高・マイナス金利下で減益、今後さらに難しい状況へのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!